Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rica Cerbarano

Leggi i suoi articoliNell’introduzione al saggio Dopo l’arte, pubblicato nel 2015, David Joselit scriveva «immagine è una parola insidiosa». Non sono sicura che Sara Benaglia e Mauro Zanchi avessero in mente questo passaggio quando hanno intitolato il loro ultimo libro Le insidie delle immagini, edito quest’anno da Postmedia Books e oggi già alla seconda ristampa, ma il collegamento nella mia mente sorge spontaneo.

Benaglia e Zanchi sono un duo ormai riconosciuto, curatori dello spazio BACO a Bergamo, saggisti e critici d’arte, che delle nuove forme del linguaggio fotografico hanno fatto il loro campo di interesse privilegiato, come dimostrano i tre volumi dal titolo Metafotografia, pubblicati da Skinnerboox tra il 2019 e il 2021, dove hanno raccolto i lavori di autori che indagano l’immagine contemporanea e il suo ruolo nella società con un approccio critico e consapevole.

Le inside delle immagini si presenta come un’ulteriore tappa della loro ricerca curatoriale; attraverso dieci capitoli (ognuno dei quali meriterebbe un saggio intero) vengono affrontati aspetti diversi emersi durante il processo collettivo alla base del libro: il prefisso «meta» e le sue possibili applicazioni, la relazione tra codice e materia, la pervasività dei metadata, il funzionamento alla base dell’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, il dominio degli algoritmi, le modalità di circolazione delle immagini e l’utilizzo nocivo dei social media come palcoscenico per performare la propria vita, solo per citarne alcuni. L’ultima parte dello studio raccoglie interviste con artisti che si confrontano con queste tematiche: Adam Broomberg e Oliver Chanarin, IOCOSE, Jason Isolini, Erik Kessels, Simone Santilli di The Cool Couple ed Emilio Vavarella.

Esplicitamente rivolto a professionisti del settore e addetti ai lavori, il libro si presenta come un testo denso di contenuti, termini e argomenti che richiedono di essere «processati» attraverso più riprese, mediante un assorbimento delicato e graduale. Sono molti i punti sollevati dai due autori, ma potremmo dire che in queste parole si racchiude il nocciolo delle loro teorie: «Comprendere i principi basilari dell’intelligenza artificiale nella contemporaneità è essenziale per essere culturalmente alfabetizzati. Per capire la fotografia, insomma, il punto di partenza non può essere solo una macchina fotografica».

Chi lavora a contatto con l’arte e la comunicazione visiva riconosce la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni (e non solo) alla consapevolezza dello sguardo e alla lettura critica delle immagini, con l’obiettivo ultimo di sviluppare il senso civico e la responsabilità sociale di ogni individuo. Ma, quando ancora non abbiamo finito di percorrere del tutto questa strada dissestata verso la comprensione e il riconoscimento dell’importanza di quella materia di studio che chiamiamo «educazione visiva», ecco che si palesa di fronte a noi una nuova realtà dei fatti: gli algoritmi e i sistemi moderni di comunicazione hanno sostituito l’alfabeto visivo con cui abbiamo costruito finora la rappresentazione del mondo.

Anzi, a detta degli autori, «l’immagine non è più una rappresentazione, ma piuttosto un’operazione e un processo» ed è necessario quindi analizzare le mutazioni in atto nella cultura visiva contemporanea individuando nuovi parametri. A questo scopo, gli autori si affidano al concetto di «metafotografia», con cui si intende, secondo la loro definizione, il «metalinguaggio del medium fotografico, ovvero il linguaggio di cui la fotografia si serve per analizzare se stessa e interagire con altri sistemi». Interazione che porta di conseguenza a «un’apertura verso altri media e alterità del possibile» che vanno ad influenzare e rivoluzionare il fotografico e le sue ramificazioni.

Benaglia e Zanchi ci tengono a sottolineare come l’approccio metafotografico non sia una peculiarità del tempo presente, bensì uno sguardo critico verso la società rintracciabile in ogni periodo storico, che si esprime nell’analisi della visione e dei suoi meccanismi più contemporanei, quelli che si innestano nel presente proiettandosi verso il futuro. «Dopo il 1839, fotografia e metafotografia sono state una accanto all’altra, agendo secondo modalità e intenti con prospettive differenti: la prima era legata al momento decisivo, all’attimo che coglie una porzione della realtà attraverso un click, alla documentazione degli istanti nella storia; la seconda, invece, è sempre stata attratta dal processo insito al medium fotografico, dalle questioni concettuali, dai cortocircuiti, dalle espansioni verso altri media, dalle ibridazioni, dalle aperture dei tentativi avanguardistici, dalle intuizioni artistiche preveggenti, dalle scoperte scientifiche e tecnologiche che innescano nuove metafore», raccontano gli autori.

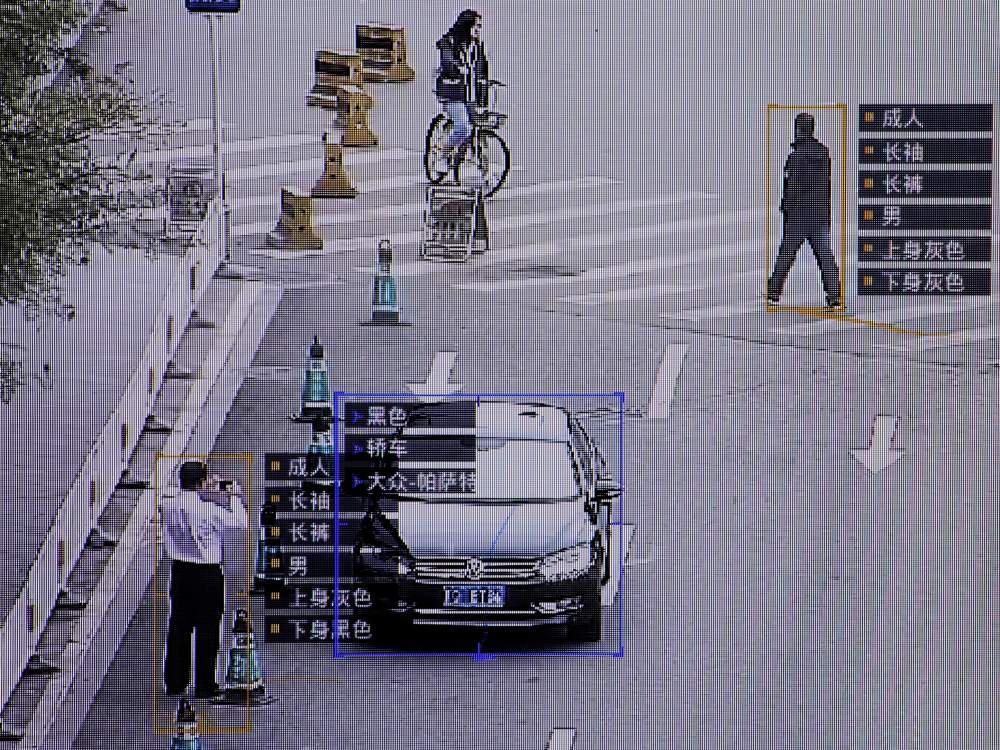

Metafotografia è, dunque, la capacità di vedere oltre, di percepire la cultura visiva come un complesso sistema di dinamiche economiche, politiche, ideologiche, etiche e sociali, prendendo la fotografia come elemento imprescindibile della condizione postmediale in cui viviamo, interessante da osservare perché permeabile alle più sottili metamorfosi delle strutture sociali. Oggi, questo vuol dire inevitabilmente rivolgere l’attenzione a tutte quelle tematiche che vengono affrontate in Le insidie delle immagini: dall’intelligenza artificiale ai dispositivi di archiviazione dei dati, dalle reti neurali alla cosiddetta «algocrazia», dai dispositivi di sorveglianza al redlining tecnologico.

Per metterla in termini più semplici, il campo di indagine attuale della metafotografia è quello delle «tecnologie intelligenti che ci vedono» e tutto il complesso processo di automazione della visione che ha ripercussioni profonde sulle nostre vite, sul modo di concepire noi stessi e i nostri comportamenti. Oggi «non è l’essere umano a guardare le immagini, ma sono le immagini che guardano gli individui» scrivono Benaglia e Zanchi, lasciando intendere la violenza con cui questi sofisticati meccanismi di visione computazionale stiano radicalmente ribaltando il rapporto che abbiamo con la sfera visiva del nostro quotidiano.

Le declinazioni pratiche di questo fenomeno sono moltissime, ma per citarne una che ha un riscontro immediato nella conduzione basilare delle nostre vite, basti pensare che l’atto di «scattare una fotografia con uno smartphone significa produrre contenuto informatico». Non è più tanto l’aspetto visivo a contare, ma l’informazione che si cela dentro l’immagine, dentro la sua matericità intangibile: il codice.

Alla base dell’intera dissertazione, sembra esserci una domanda che potrebbe intimorire: se le immagini non esistono più solo per un occhio umano, ma anche (e soprattutto) per un occhio meccanico, quali conseguenze ci saranno per la fotografia? In questo «futuro presente», quali sono le forze che le immagini esercitano su di noi come esseri umani? E soprattutto, di fronte a questi cambiamenti strutturali, che posto occuperà il fotografo nella società che va delineandosi? Parafrasando Kenneth Goldsmith, i due autori accennano a una risposta che fa riflettere: «Il fotografo di oggi è un programmatore che immagina, costruisce, esegue e si prende cura di una “macchina da immagine”. I migliori “fotografi” del futuro potrebbero essere persone capaci di scrivere programmi con cui manipolare, analizzare e distribuire pratiche dell’immagine».

Le insidie delle immagini è un invito a ripensare il nostro rapporto con le immagini e a riappropriarsi della possibilità di intervenire su di esse per risvegliare l’uomo contemporaneo dal torpore intellettuale. Benaglia e Zanchi ci offrono l’occasione per avvicinarci a questi temi, già dibattuti dalla critica internazionale ma raramente accessibili in lingua italiana, e compiere così un primo passo verso una maggiore consapevolezza del futuro che ci aspetta.

«Amazon’s Stravaganza. A Personal Index of Infinite Consumption» (2020-in corso) di Emilio Vavarella

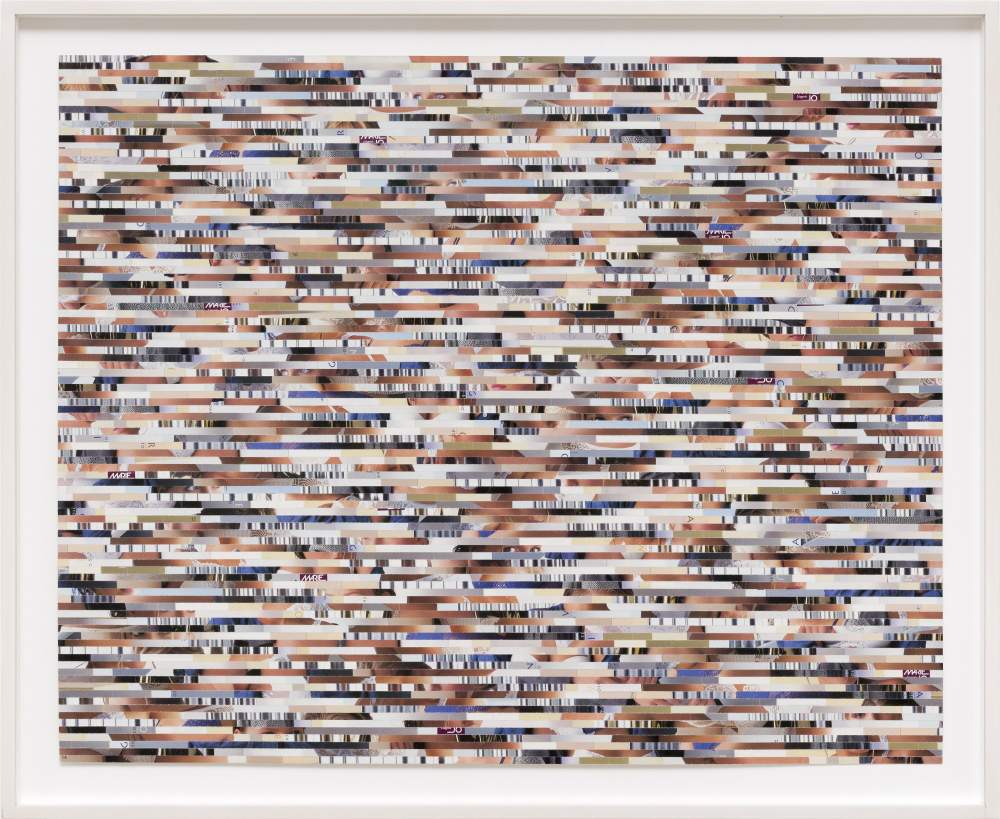

Joachim Schmid, «Statics (lingerie catalogue 2)» (2000) di Joachim Schmid

Altri articoli dell'autore

Desiderata e criticità del settore raccontate da dieci voci under 35: è rincuorante notare come le voci siano allineate verso una concezione seria e professionale, che trascende i trend di mercato e le mode passeggere

Il lavoro del fotografo americano ridefinisce la narrazione visiva della comunità nera tra resilienza, memoria e sperimentazione. Una sua mostra è ora ospitata nel museo di Losanna

Musei d’avanguardia, festival innovativi e talenti emergenti: ecco spiegato il ruolo centrale della scena elvetica dedicata all’ottava arte

Il fotografo colombiano, residente a Parigi, nel suo nuovo libro Bravo indaga la tensione tra corpi e ambiente in un luogo di migrazione