Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliQuando nasce l’arte contemporanea? Negli anni Novanta del ’900 le case d’asta cercarono di spostare la periodizzazione dal generico «arte del dopoguerra» agli anni Sessanta del ’900, facendo coincidere un possibile inizio con la Pop art americana. Ma c’è già chi, fra i teorici dell’arte, sposterebbe volentieri la data al 1989, con la caduta del Muro di Berlino e lo stravolgimento della geopolitica, con quello che ne è conseguito in termini economici e culturali.

Ma se con «arte contemporanea» ci si riferisse non a una datazione ma a uno «stile», sia pure in diverse forme (apparenti ritorni all’ordine e altrettanto illusori avanzamenti), sarebbe più facile individuare una data di nascita, e nello stesso tempo ci dovremmo rassegnare: anche la «contemporary art» come tipologia stilistica avrà una fine e ciò che è avvenuto dagli anni Sessanta a oggi, e magari sino a chissà quando, non è che uno dei non infrequenti lunghi periodi in cui gli storici dell’arte individuano caratteri e costanti che consentono una datazione.

Tra mille anni, se una catastrofe planetaria portasse alla cancellazione di dati, fonti, testi, documentazione e molte opere, la distanza che intercorre tra Andy Warhol, Keith Haring, Jeff Koons, Francesco Vezzoli, Maurizio Cattelan e Banksy sarebbe percepita a fatica.

Sfocare è bello

Quanto «dura» l’arte? Ecco una domanda a cui forse, allo stato attuale, è più facile rispondere. Per quanto riguarda l’arte che definiamo «contemporanea», anche se è stata prodotta sessant’anni fa, è indubitabile che, fra tutte le tendenze susseguitesi dal secondo dopoguerra ad oggi, la Pop art sembrerebbe quella più longeva.

Non solo perché le opere e il modus operandi di artisti come i sempre e già citati Koons, Cattelan e Banksy, per limitarci a tre nomi di punta, ne portano la visibilissima eredità, ma anche perché schegge pop sono ravvisabili persino nei territori apparentemente agli antipodi, come il Minimalismo e il Concettualismo: basterebbe esaminare, sotto questo profilo, l’utilizzo di oggetti seriali in Bertrand Lavier, le modalità stilistiche ed espositive di artisti come Jenny Holzer o Fischli & Weiss ecc.

Quanto all’estetica «camp» o al Kitsch, volendo li si trova quasi ovunque anche prima di Warhol. Ogni volta che assistiamo, dagli anni Settanta in poi, alla meticolosa cura con cui gli artisti producono foto sfocate, video sgranati, imperfezioni volutamente lasciate in bella vista, ci tornano in mente le parole di Armando Testa che così ricordava, subito dopo la sua morte, l’artista che il critico Mark Rosenthal nel 2012 definiva il più influente degli ultimi cinquant’anni: «A noi grafici orripilati da una fotocromia fuori posto, preoccupati dalle sbavature nella riproduzione dei fotocolor, Andy Warhol ha fatto capire come era bella una brutta stampa, un retino sporco, una banalità mal riprodotta».

La verità è che Andy Warhol è ovunque, mantenendo quel dono dell’ubiquità che, in vita, rendeva quasi inevitabile ai newyorkesi incontrarlo non solo nei luoghi deputati. Essendosi appropriato con maggiore efficacia di quanto non fecero i dadaisti o i surrealisti di icone-feticci come Monna Lisa (o l’Ultima Cena), invita tutti noi a riguardare l’arte secondo la sua visuale, in base alla quale non è ciò che sta dentro l’opera, ma ciò che la circonda, come lo sguardo e l’immaginario dell’osservatore-adoratore, o la incornicia, l’elemento preminente (che cos’ha fatto di diverso, in effetti, Thomas Ruff con le sue fotografie scattate al pubblico dei musei sullo sfondo di dipinti celeberrimi?): «La Pop art prese il dentro e lo mise fuori, prese il fuori e lo mise dentro» è una nota affermazione di Warhol ben più importante rispetto ai famosi 15 minuti di celebrità accessibili a tutti.

Rappresentò in maniera inequivocabile la rottura non solo con l’idealismo e l’utopia modernista, ma con ciò che tutti noi ci affanniamo a cercare nell’arte «alta», cioè il suo ruolo come strumento di analisi e di conoscenza intellettuale, e lo cerchiamo in Giotto come in Cézanne, in Piero della Francesca come in Braque, in Caravaggio come in Boccioni, Malevic, Picasso, Duchamp, Dalí, Kosuth ecc. Tradotto: rassegniamoci, la realtà non è quella che, ad esempio, cercarono i cubisti tentando di superare il puro dato ottico, la realtà è ciò che vediamo e spesso è la superficie. Il fatto è che la superficie è molto meno «superficiale» di quanto si pensi.

Le due eredità

Andy Warhol morì il 22 febbraio 1987 a soli 58 anni per un arresto cardiaco poche ore dopo un intervento chirurgico alla cistifellea, lasciando un testamento di sole undici pagine oltre a 4.118 dipinti, 5.103 disegni, 19.086 stampe, 66.512 fotografie, un ampio portafoglio di beni immobili e una quantità incredibile di oggetti d’antiquariato e fuffa accumulata negli anni.

Fred Hughes, manager di Warhol, venne nominato come esecutore testamentario del suo patrimonio e presidente della Fondazione per la cui creazione Warhol aveva lasciato istruzioni. Ne ottenne il pieno controllo e iniziò con una spettacolare vendita di dieci giorni da Sotheby’s nell’aprile 1988: oltre 10mila pezzi della collezione e oggetti personali dell’artista fruttarono 25,3 milioni di dollari. Un collezionista arrivò a pagare 250mila dollari per una scatola per biscotti.

La Andy Warhol Foundation for Visual Arts di New York, negli anni Novanta al centro di polemiche e qualche apparizione in tribunale, dal 2001 è presieduta da Joel Wachs, un politico del Partito Democratico segnalatosi anche per la difesa della comunità gay. La Fondazione offre sostegno filantropico e sostiene l’attività degli studiosi di Warhol.

Si avvale del supporto della Fondazione anche l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, che è stato beneficiato con la donazione di migliaia di opere d’arte e materiali d’archivio. La Fondazione cura anche il Catalogo Ragionato di Warhol. Donald G. Warhola, nipote dell’artista, è membro del consiglio direttivo. L’eredità estetica e formale di Warhol e la sua stessa identità artistica sono affari più complessi e tuttora dibattuti.

Leo, Roy e il re

«Cominciò e finì come illustratore commerciale», scrisse Robert Hughes su «Time» nel 1989, quando il MoMA dedicò a Warhol la prima grande retrospettiva postuma. «Ciò che sta in mezzo è interessante», aggiunse l’inflessibile critico australiano per completare l’epitaffio. Hughes si riferiva ovviamente agli inizi del giovane artista come illustratore pubblicitario di riviste come «Glamour», «Vogue», «Harper’s Bazaar» e come vetrinista (Jasper Johns e Robert Rauschenberg non ebbero esordi diversi).

Nato a Pittsburgh in Pennsylvania nel 1928 da due emigrati cecoslovacchi, Andrej Warhola (minatore e operaio) e Julia Zawacky, orfano di padre a 14 anni, studente di pittura al Carnegie Institute of Technology, sottrasse l’ultima vocale al suo cognome nel 1949, quando si spostò a New York, dove un anno dopo lo raggiunse l’amatissima madre. Al MoMA approda per la prima volta nel 1956 nella collettiva «Recent Drawings USA», esponendo opere raffiguranti scarpe «da celebrità», fatte a collage di foglia d’oro ispirandosi al carattere delle star cui erano idealmente dedicate, come Zsa Zsa Gabor, Mae West o Elvis Presley.

«All’inizio degli anni Cinquanta frequentavo tutte le gallerie», ricordava Warhol. Inclusa quella di Leo Castelli, dove vide «un dipinto di un uomo dentro un razzo spaziale con una ragazza sullo sfondo. Al tizio che ci stava mostrando quella roba chiesi “E quello che cos’è?”. Disse che era il dipinto di un giovane artista di nome Roy Lichtenstein». Il resto è storia nota: Castelli, che si era messo in proprio solo nel 1957 e nel ’58 aveva lanciato Jasper Johns e Robert Rauschenberg, non comprende il genio del giovane Warhol, o semplicemente non se la sente di investire su un altro esordiente: «Ho detto a Andy che avevo conosciuto Roy prima di lui e non potevo avere in galleria due artisti che lavoravano nella stessa direzione rivaleggiando tra loro».

In un certo senso ci aveva visto giusto. Warhol e Lichtenstein sono considerati, anche dal mercato, i due giganti della Pop art: il primo con un record d’asta di 105,4 milioni di dollari ottenuto nel 2013 da Sotheby’s New York per «Silver Car Crash» (1963); il secondo con 95,3 milioni per «Nurse» (1964), battuto da Christie’s New York nel 2015. Un abisso di denaro li separa dai vari Wesselmann (10,6 milioni di dollari), Oldenburg (3,6) e Rosenquist (3,3).

In ogni caso la prima importante personale del futuro re della Pop art si svolge nel 1962 alla Ferus Gallery di Los Angeles, cofondata da Walter Hopps e dall’artista Ed Kienholz. Warhol vi espone la serie delle trentadue «Campbell’s Soup Cans». Inizia così la breve fase che secondo la tradizione è considerata il periodo d’oro di Warhol. È proprio alla parentesi 1962-67 che si riferiva Hughes nella sua severa analisi della produzione warholiana. È l’epoca delle prime Marilyn, del ritratto di Jackie Kennedy in gramaglie al funerale del marito, delle «Electric Chairs» e dei «Disasters», gli incidenti stradali in cui uno stesso fotogramma è più volte iterato con diverse intensità cromatiche e luminose.

È il periodo in cui Warhol trasferisce il suo studio dal suo appartamento a una vecchia stazione di pompieri sulla East 87th Street. Qui nascono le celebri serigrafie, con l’assistenza di Gerard Malanga, un ragazzo di Brooklyn destinato a un ruolo da protagonista nella futura Factory.

Nella vecchia Factory...

Un video del 1967 mostra i due alle prese con la stampa di un ritratto di Marlon Brando a figura intera e quelle immagini sono più esplicite di tante parole. La serigrafia, la più industriale delle tecniche grafiche, consente una rapidità di esecuzione che non ha più nulla a che fare con la retorica del gesto dell’Espressionismo astratto. Il processo di stampa utilizzato per le confezioni di migliaia di prodotti di consumo diventa una tecnica artistica che va oltre il semplice «prelievo» del ready made e della sua decontestualizzazione. È la tecnica che mette sullo stesso piano fotografia e pittura; è tautologicamente perfetta per una forma d’arte che ha come tema centrale la serializzazione dell’immagine, di qualsiasi immagine, operata dalla società dei consumi. La serigrafia, in fondo, è un po’ la polaroid della grafica, per citare una macchina fotografica molto amata da Warhol.

Il ’63 è l’anno del trasferimento dello studio in un loft al 281 di East 47th Street, non lontano dalla Grand Central Station. «La Factory era larga 30 metri per 15», racconta Warhol in Popism, l’autobiografia pubblicata in Italia da Feltrinelli. E ben presto diviene il ritrovo di un demi-monde in cui tossicodipendenza, sesso, autentico talento e aspirazioni più o meno giustificate costituivano un cocktail piuttosto robusto.

Billy Name, al secolo William Linich, già elettricista e cameriere, poi fotografo e regista, arredò quello spazio e ne rivestì muri e tubazione con la carta stagnola, integrandola con pittura argentata: «Non so perché avesse questa passione per l’argento, ricordava Warhol. Doveva essere una cosa legata all’anfetamina, alla fine tutto dipendeva da quello. Ma era una gran cosa, era il momento giusto per pensare in termini di argento. L’argento era il futuro, era spaziale. (...) E forse, più di ogni altra cosa, l’argento era il narcisismo: gli specchi avevano una base d’argento».

Naturalmente quando oggi i professori di storia dell’arte spiegano che per avere un’idea di che cosa fosse la bottega di Raffaello Sanzio a Roma, dove operavano fior di incisori, stuccatori, decoratori ecc. da Marcantonio Raimondi a Giovanni da Udine, da Giulio Romano a Perin del Vaga, bisogna pensare alla Factory di Warhol, omettono sempre di ricordare che in quest’ultima «dal ’64 al ’67 la grande spinta sociale fu l’anfetamina. (...) Gli A-men dalla Factory, specificava il suo fondatore, erano perlopiù finocchi (venivano dal Riis Park di Brooklyn) a parte la Duchessa, che era notoriamente lesbica».

La storia della Factory si può dividere in due tranche. La prima, con un flashback, ci mostra un introverso bambino afflitto dalla còrea di Sydenham, nota come Ballo di San Vito, una malattia che attacca il sistema nervoso, dileggiato dai compagni di scuola per i problemi cutanei (che lo perseguiteranno per tutta la vita). Una volta cresciuto, quel bambino si prende la sua rivincita, diverso tra i diversi, a capo di una corte dei miracoli ed entra nello star system dell’arte. Una sorta di supereroe freak che via via, come se fosse sotto le mani di un abile disegnatore di fumetti, assume una maschera, un costume: la parrucca stopposa, la passione per i vestiti neri. Nel ’63, sostituisce l’abituale parrucca grigia con analogo accessorio spruzzato d’argento.

Questa prima parte continua con la Factory che si tramuta in cenacolo e officina dei favolosi Sixties. Arriva il regista Paul Morrissey, indispensabile, più tardi, per la produzione cinematografica warholiana, intorno alla quale si discute ancora oggi: insopportabili ossessioni di un gay con il chiodo fisso del sesso o capolavori? Se si riguarda oggi uno dei suoi film più noti, «Lonesome Cowboys», in cui la tribù sballona e trasgressiva di Manhattan trasferisce le sue gesta nel Far West, viene in mente che forse Tarantino avrebbe potuto dargli una mano con una indispensabile dose di ironia.

Poi arrivano Lou Reed e i Velvet Underground, che utilizzano l’atelier d’argento come sala di prova e grazie a Warhol incidono il loro primo album, quello per il quale l’artista disegnò la cover con la banana adesiva (e dunque «sbucciabile», per rivelare una sottostante banana ovviamente rosa. Neon e banane: da Fontana a Warhol, da Mario Merz a Cattelan potrebbe essere il titolo per un manuale alla buona di storia dell’arte contemporanea).

Nel ’65, tra quelle mura si tiene il party «The Fifty Most Beautiful People»: tra i partecipanti, Allen Ginsberg, Tennessee Williams, Judy Garland, William Burroughs, Rudolf Nureyev e altra bella gente. È alla Factory che viene concepito il film underground «The Chelsea Girls», una specie di monumento del decennio della liberazione sessuale e non solo. Nan Goldin avrà preso nota.

Il pittore di corte

La seconda parte inizia il 3 giugno 1968, quando il fegato, la milza, il pancreas, l’esofago e l’arteria polmonare di Andy Warhol sono attraversati dalla o dalle pallottole della pistola impugnata da Valerie Solanas, un’attrice e attivista femminista che si era presentata alla Factory per riavere indietro, pare, un suo copione che Warhol probabilmente aveva smarrito. Non appena in piedi, scampato alla morte, Warhol corre dall’amico fotografo Richard Avedon per farsi ritrarre con le stimmate lasciate dal difficile intervento chirurgico e già che c’è posa allo stesso scopo per la pittrice oggi di culto Alice Neel.

Un colpaccio per un artista che cominciava ad aver poco da dire e che, come spesso avviene in questi casi, tramuta sé stesso in opera d’arte. Il devotissimo cattolico che andò in estasi quando Paolo VI sfilò per le vie di Manhattan e che ogni domenica accompagnava la mamma alla messa poteva intraprendere una sua personale imitatio Christi, incarnando, quattro secoli dopo Dürer (un altro che con il narcisismo non scherzava affatto), l’immagine dell’artista come «uomo dei dolori, che ben conosce il patire» (Isaia 52, 13-53). Ma chi di celebrità ferisce di celebrità perisce.

Lo scopre non appena apprende che solo due giorni dopo l’agguato della Solanas, all’Hotel Ambassador di Los Angeles Robert Kennedy era caduto sotto i colpi di un attentatore. Quanto basta per oscurare le sue pur vistosamente ostentate cicatrici.

Da allora Warhol e la Factory iniziano un’altra storia. Quella che lo porterà, secondo il citato epitaffio di Hughes, a chiudere la sua vita come illustratore. Mentre l’artista appare più raramente in pubblico, mentre le sue già telegrafiche risposte alle interviste diventano quasi monosillabiche, la massiva produzione della Factory si traduce in accademia. L’artista vuole emulare la carriera dei grandi ritrattisti dell’alta borghesia, diventare un nuovo John Singer Sargent o un Boldini americano. I suoi soggetti sono galleristi (Castelli, Sonnabend, Iolas, Bischofberger, Ammann); e poi Marella e Giovanni Agnelli, Nureyev, Mohammad Ali, Diane von Fürstenberg, Grace Jones, Sylvester Stallone ecc.

Entra in scena anche il Warhol «italiano» che dipinge il Vesuvio per Lucio Amelio e replica infinite volte l’«Ultima Cena» di Leonardo. Lo vediamo come guest star in una puntata della popolarissima serie televisiva «The Love Boat» e sorridente accanto a papa Wojtyla in piazza San Pietro.

Orrore e trascendenza

Ma allora come la mettiamo con quella parentesi in cui Andy Warhol, paradossalmente lontano dal Warhol più popolare, fu indubitabilmente un genio del ’900? I «Disasters», le «Electric Chairs», le medusee Marilyn, le mortuarie Jackie rappresentano la volontà di banalizzare impassibilmente ogni cosa, persino la morte, neutralizzando ogni sospetto di «messaggio» attraverso la ripetizione seriale e la trasformazione dell’immagine in puro simulacro (una presa di distanza dall’emozionalità espressionista della Action Painting) o al contrario hanno intenti referenziali, sono cioè vere e proprie opere di «denuncia» dell’indifferenza con la quale l’uomo contemporaneo vive la tragedia della massificazione, magari narcotizzandola attraverso il filtro dei media?

Fermo restando che i «due» Warhol possono coesistere, Robert Hughes scrisse nel citato articolo che l’arte di Warhol «giaceva in una narrativa emotiva che contraddiceva la sua superficie fredda, fissa e iconica. Ha narrato una storia in cui l’orrore del mondo, che a volte rasenta un acuto terrore, si mescola con una calma artificiale e un desiderio di trascendenza. Non si può immaginare che “Gold Marilyn” possa essere stata dipinta da nessuno a parte un omosessuale cattolico romano».

A proposito di opere come le «Electric Chairs» o i «Disasters», e dunque nel suo rapporto con la colpa, Hughes arrivò a definirlo «il Jean Genet della pittura». Dunque capace di essere, come lo scrittore e drammaturgo francese, commediante e martire, secondo la definizione di Sartre. O, ancora, assurdo punto d’incontro tra cristianesimo e pensiero nietzschiano, per dirla con Edmund White, che ha inquadrato Jean Genet con una collocazione intellettuale e religiosa che potrebbe valere anche per Warhol. Secondo quest’ottica potrebbe essere interpretata l’opera «Thirteen Most Wanted Men», una serie di ritratti realizzata nel 1964 con le foto segnaletiche degli uomini più ricercati d’America, riprodotte all’esterno del New York State Pavilion alla World’s Fair di Flushing Meadows a New York.

Siamo tutti bizantini

Ma se trentadue anni fa Robert Hughes considerava Warhol, il miglior Warhol, un cattolico romano non privo di sensi di colpa, oggi si insiste molto sul fatto che l’artista fosse sì cattolico, ma ruteno, cioè di rito orientale. Una mostra in corso fino al 19 giugno al Brooklyn Museum, «Andy Warhol: Revelation», tratta anche del retaggio bizantino di Warhol. Un’interpretazione del resto rispondente al culto della ripetizione, della modularità, della stereotipia e insieme dell’icona (e allora Marilyn soffocata dal fondo oro cessa di essere una Gorgone e diventa un’imperatrice Teodora) praticato dall’uomo in cui tutti identifichiamo la Pop art.

Magari Warhol fu «cattolico romano» ai tempi delle sedie elettriche e degli incidenti stradali, con quelle immagini oscure e dense come il fumo grasso dei ceri nei quali il filosofo ortodosso Pavel Florenskij individuava il tratto distintivo dell’incisione cattolica. E divenne «bizantino» in seguito, quando la poetica della serialità decadde in standardizzazione stilistica. Il tardo Warhol è quello imitatissimo dai warholiani da negozio di cornici e poster, fondatore di uno stile, il warholismo, che torna a essere graficamente corretto nel suo «popismo warholiano».

Eppure proprio nel periodo dei ritratti dei primi anni Settanta, quando Warhol si avviava verso il warholismo più stereotipato, si lascia sfuggire un’affermazione sorprendente: «Posso far sembrare belle le persone normali, ma ho difficoltà a far sembrare degli dèi le persone belle. Sono loro che lo rifiutano. Non so perché, perché lavoro più duramente su queste opere e non “le tiro giù” facilmente». Lo dice al suo amico critico David Bourdon (al quale, tra l’altro, rimproverava di non aver creduto abbastanza nelle sue opere mancando così l’occasione di acquistarle quando costavano poco).

È una delle rarissime volte in cui Warhol parla del suo lavoro in termini «tradizionali», laddove l’arte torna a essere quello che era sino all’inizio del ’900, cioè fatica, difficoltà, una pratica che richiedeva cura e tempo. Warhol ha deposto, per un attimo, la «sprezzatura» e l’orrore per il virtuosismo manuale destinato a dominare, dopo di lui, tanta parte della «contemporary art». E parla come un artista esistenzialista europeo, sia pure nel momento in cui dichiara la sua frustrazione per non riuscire a divinizzare, a sacralizzare ciò che è umano, troppo umano, persino per lui.

Il seguito è storia ancora più nota di quella che qui si racconta. Andy Warhol può essere considerato il capostipite della «contemporary art»? È il fondatore del presente colui che praticò l’arte totale, dalla pittura al cinema, dalla fotografia alla musica all’editoria (con la gossipara rivista «Interview»), ma senza per questo essere o ritenersi erede dell’utopia modernista, e anzi concependo dichiaratamente l’arte come una forma di ideologia estetica, portando alle estreme conseguenze la caduta del mito dell’autorialità e dello stile (ebbe persino, alla fine degli anni Settanta, una fase astratta, come Gerhard Richter, con la serie «Shadows»)? Chi sfidasse la noia addentrandosi nella lettura dei diari (che Warhol dettò alla sua segretaria dal 1976 al 1987) alla ricerca di qualche traccia che riporti l’artista al centro del suo mestiere resterebbe deluso (al confronto l’elencazione dietetica che scandisce le pagine diaristiche di Pontormo è un thriller).

In quella tediosa successione di giorni in fondo tutti uguali c’è molto del modus operandi di Warhol, quella ripetitività modulare che scandisce la sua produzione artistica più popolare, laddove diventa il profeta di un presente letterariamente analfabeta ma culturalmente iconolatra, con l’immagine tornata a essere la Biblia pauperum. È allora risalendo a Warhol, forse, che riusciamo a capire perché la «contemporary art», nonostante le sue infinite declinazioni, ci sembri alla fine sempre tutta uguale (e ora, a proposito di antinaturalismo neobizantino, ci si mettono pure gli Nft). Forse perché è davvero la confezione l’anima del prodotto? L’arte bizantina (peraltro assai meno «immobile» di quanto tramandino i luoghi comuni) in fondo rimase «contemporanea» per mille anni. Poi però, verso la fine, arrivò Giotto.

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

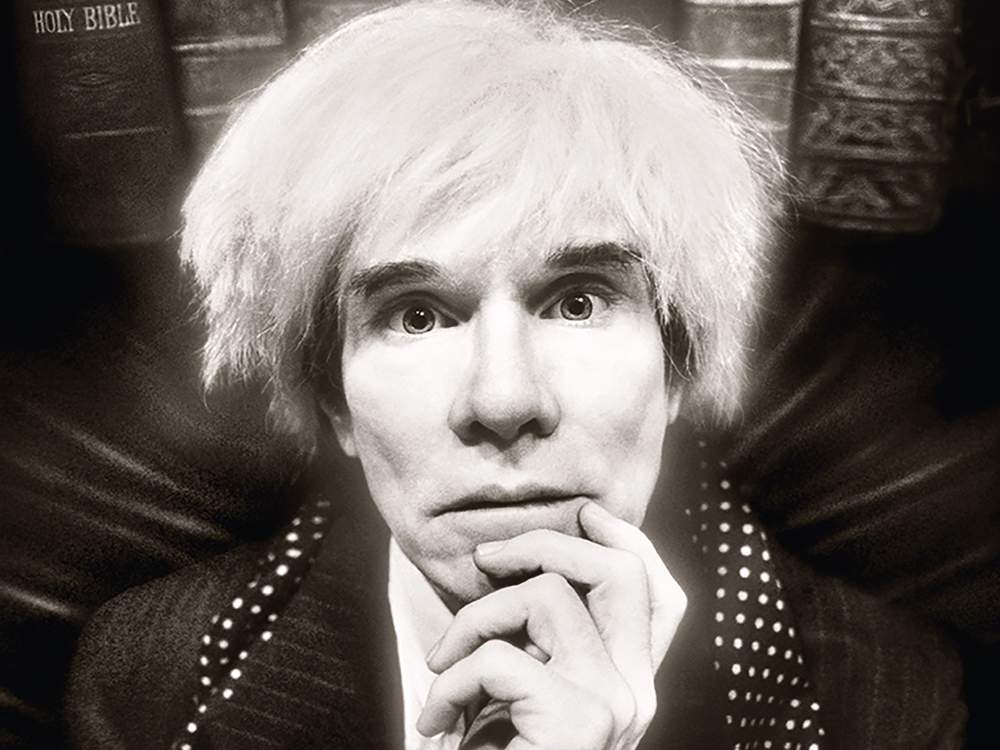

Un particolare di «Andy Warhol: Last Sitting, November 22» (1986) di David LaChapelle. Cortesia dell’artista

«The Last Supper» (1986) di Andy Warhol. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., 1998.1.355. © 2021 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

«Raphael Madonna-$6.99» (1985) di Andy Warhol. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., 1998.1.358. © 2021 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

«Orange Disaster #5» (1963) di Andy Warhol. Solomon R. Guggenheim Museum, New York Gift, Harry N. Abrams Family Collection, 1974, 74.2118. © 2021 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Altri articoli dell'autore

Le opere dell’artista inglese alla Fondation Louis Vuitton di Parigi mettono (quasi) tutti d’accordo: dalle celebri piscine californiane ai paesaggi dello Yorkshire, è salutato come l’ultimo grande maestro, portatore di emozioni positive ed empatia in un mondo in guerra

Siamo nell’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata» in cui, è opinione assai diffusa, la parte politica e diplomatica prevale su quella artistica

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica