Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Qual è stata la sua impressione quando ha visto lo spazio di Pirelli HangarBicocca la prima volta?» «Ho notato fin da subito che il capannone aveva le dimensioni adatte per un studio.» L’irrefrenabile propensione di Anselm Kiefer per opere e spazi di dimensioni più che ragguardevoli (nella conversazione citata si trattava di 15mila metri quadrati, neanche la metà dei 35mila del suo attuale studio a Croissy-Beaubourg, poco fuori Parigi, la città dove vive in un palazzo del XVII secolo al Marais) è un argomento sul quale si concentrano le ironie di chi non lo ama.

Riccardo Venturi, giovane e brillante storico dell’arte anche lui residente a Parigi (in una dimora più raccolta, immaginiamo) scrive nel 2019 su «Doppiozero»: «Se l’eccedenza è la cifra della sua opera, questa non gioca solo sul piano materiale ma anche sul piano simbolico, dai racconti mitici (presi da Egitto, Grecia, Medio Oriente, Islanda) alla germanità (Deutschtum) che assilla l’artista come un fantasma: “Voglio fare un’arte tedesca. Ciò che la rende tedesca può essere anche preso per qualcosa di ripugnante. Questo non mi disturba affatto”, afferma ad Axel Hecht e Werner Krüger (“Art Press”, 42, novembre 1980). Ricorre ai miti per costituirsi una memoria di eventi storici come la Shoah che non ha vissuto in prima persona, come ha ben osservato Daniel Arasse. Al di là di ogni pacifica costruzione dell’identità nazionale, non ha smesso di portare alla luce gli eventi più reconditi e sordidi della storia del suo Paese. E questa operazione, ne è convinto, necessita di una scala esagerata, una Bayreuth postmoderna (courtesy of the artist)».

Anche la sua ammiratissima mostra svoltasi nella monumentale Sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale durante la Biennale di Venezia dello scorso anno ha confermato l’identica attitudine e ha destato qualche sporadica ma non meno urticante osservazione. Così Camillo Langone su «Il Foglio»: «La mostra di Kiefer al Palazzo Ducale cancella, temporaneamente ma non brevemente (...), la “Conquista di Zara” del Tintoretto e la “Battaglia di Lepanto” di Andrea Vicentino. Io mi arrabbio quando il volgo definisce Croazia la Dalmazia e l’Istria, Rijeka Fiume, Porec Parenzo, Zadar appunto Zara, ma ancor più colpevole è lo Stato che abbandona la Sala dello Scrutinio, simbolo della grandezza dogale, a un tedesco necrofilo bramoso di occultare, sotto strati di simboli funerari, la venezianità dell’Adriatico orientale».

La passione di Kiefer per gli abiti ecclesiastici (ovviamente ha anche quello da papa) e il fatto che sappia recitare la messa in latino non ha commosso la redazione di «Avvenire», che pubblica le sferzate di Maurizio Cecchetti: «Per esperienza diretta, due mesi fa, quando ho fatto visita alla macchina pittorica di Kiefer che ricopre il Salone dello Scrutinio (…), fra le decine, forse ben oltre il centinaio di persone che affollavano lo spazio non ho registrato né disappunto né reazioni attonite o preoccupate: non scrisse forse qualcuno che il “Giudizio Universale” del Tintoretto, che andò bruciato nel 1577, “atterriva gli animi”? Niente di tutto questo nella “caverna” pittorica di Kiefer, anzi un senso di pesantezza, non dell’animo ma del corpo, schiacciato dal gigantismo dell’artista tedesco. Ma se parliamo di rovine, la coscienza che tutto finirà, il mondo e con esso ciò che contiene, incluse le opere d’arte (era un pensiero senile di un gigante come Michelangelo), ecco io mi sono fatto l’idea (…) che egli sia oggi una specie di Meissonier (…). Una sorta di pittore ufficiale, portavoce di una contemporaneità che usa l’angoscia come propulsore, e così l’artista gira il mondo allestendo quadri di un’apocalisse annunciata».

Erede di Beuys? No, di Pollock

Occorre pur dire che Kiefer ha sostenitori la cui autorevolezza e statura culturale sono fuori discussione: a Venezia lo ha voluto Gabriella Belli; il catalogo reca testi di Maurizio Cacciari e Salvatore Settis. Lo ha se non amato certo affiancato Germano Celant. All’inizio della carriera ha ottenuto persino l’avallo del mai indulgente Robert Hughes, noto anche per aver fatto a pezzi Julian Schnabel e i suoi piatti rotti: «Questo lavoro (…) si oppone alla sterile ironia, alla disperazione di dire qualcosa di autentico sulla storia o sulla memoria in pittura, e contro il senso generale di ricerca banale che infesta la nostra cultura. È una vittoria per l’immaginazione morale», sentenziò nel 1987, in occasione di una retrospettiva all’Art Institute di Chicago, l’inflessibile critico di «Time».

E quando in patria si accusava Kiefer di pericolose nostalgie, Peter Schjeldahl, colto critico e poeta all’epoca collaboratore di «ART news» e di «The New York Times», prese immediatamente le sue difese, trovando persino gli argomenti per spiegare che anche un artista apparentemente privo di ironia ha un lato ludico, come quando fa «cose buffe con tavolozze e angeli, incongruenze di scala come “Operazione leone marino”, navi da guerra in vasche da bagno in campi arati, “libri” in cui non succede assolutamente nulla (tranne che a un certo punto, mentre le pagine girano, i capelli possono improvvisamente drizzarsi), uno sci di ferro attaccato a un quadro lungo diciotto piedi chiamato “Gerusalemme” (…), apporre un’elica di piombo a un altro grande dipinto (“L'ordine degli angeli”) per sottolineare un terribile gioco di parole sul nome di un teologo paleocristiano, Dionigi l’Areopagita: “Aeropagita”, forse perché l'ossessione di Dionigi per gli angeli suggerisce tendenze da aviatore».

Insomma, secondo Schjeldahl solo i crucchi non hanno capito certe acrobazie allegoriche. Anche perché, a parere dell’entusiasta esegeta, Kiefer è il più americano artista europeo, erede in certo qual modo di Pollock e come tale amatissimo dal pubblico statunitense, anche se delle colte simbologie contenute nelle sue opere non capisce un’acca. In ogni caso un’interpretazione parodistica di certe operazioni di Kiefer anche da parte di altri suoi estimatori o studiosi farebbe capo soprattutto al periodo prepittorico, quello delle «Occupazioni» degli anni Sessanta, in cui il giovane artista si faceva fotografare con il braccio teso nel saluto nazista in siti monumentali o evocativi del sublime romantico.Qui, effettivamente, Kiefer non ha nulla di eroico; appare come un nano presuntuoso che non teme il ridicolo.

Come ha scritto recentemente la filosofa e storica dell’arte Hannah Abdullah in una pubblicazione della Tate (2016), eroe, al contrario, voleva essere o quanto meno apparire come tale Joseph Beuys, da cui Kiefer eredita certa teatralità performativa e poco più. E questo non perché, contrariamente a quanto tramanda la vulgata, non fu mai direttamente suo allievo all’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, ma perché si tratta di due artisti separati da una generazione e da due epoche. Il Beuys che, nel corso di una provocatoria azione Fluxus ad Aquisgrana il 20 luglio 1964, si becca un cazzotto sul naso e si fa fotografare col braccio teso nel «Sieg Heil», ma con il volto sanguinante e un crocifisso in mano, è la replica dell’autoritratto di Dürer come artista-Cristo, uomo di dolore e portatore di redenzione con la sua sofferenza.

Beuys aveva un passato giovanile nazista da espiare, Kiefer no. Quest’ultimo contesta l’Astrattismo come modo per aggirare ed evitare ciò di cui il nazismo si era appropriato, cioè le figure e i simboli della cultura tedesca. Lo fa in solitaria; le sue performance si svolgono senza pubblico e, contrariamente a Beuys, non ha mai espresso pulsioni utopistiche, né intenzioni taumaturgiche e catartiche. Ed è altrettanto evidente che non è il tipo che pensi che in ogni uomo si celi un artista.

Le torri di Kiefer, ovvero «I Sette Palazzi Celesti» (2004-15), che nel 2004 hanno tenuto a battesimo il Pirelli HangarBicocca di Milano. Foto: Agostino Osio. Cortesia di Pirelli HangarBicocca

In solaio ci sono gli dèi

Per un decennio buono, tra il 1980 e la fine degli anni ’90, furono i dipinti, che cominciarono a circolare con grande clamore e successo sul mercato, a dividere gli animi. Le loro dimensioni, del resto, non facilitavano l’indifferenza. Quando nel 1980 rappresenta l’allora Repubblica Federale Tedesca alla Biennale di Venezia (in coppia con Baselitz), i suoi quadri e le sue xilografie avevano formati spazianti dai 3 metri per 6,60 de «Gli eroi tedeschi dello spirito» (1973) a 2 metri per 2,5 della stampa «Vie della saggezza nel mondo» (1980). Ma si celebravano allora i fasti della pittura risorta e il grande formato era quasi d’obbligo, un modo per dire: «Per decenni avete messo al bando tele e pennelli e adesso le une e gli altri si sfogano».

Qualcuno andava oltre le misure e le iconografie wagneriane (in fondo anche Enzo Cucchi disegnatore sembrava recuperare certa romanità sironiana), perché tra l’altro erano anche gli anni del riflusso delle ideologie. Klaus Gallwitz, commissario del padiglione tedesco, nel suo testo in catalogo metteva in rilievo il carattere teatrale, si direbbe scenografico, degli interni che spesso costituivano i soggetti kieferiani di quegli anni, ambienti desunti dal suo studio di allora, un grande edificio scolastico dismesso a Hornbach, nel Baden, sulle rive del Reno (poi si sposterà a Buchen, tra il Reno, cioè il confine con la Francia, e Norimberga, nota come sede per lo storico processo ai criminali nazisti, ma nella vita di Kiefer tutto sembra collegarsi alla sua pittura). Gallwitz parla esplicitamente di «contributo alla teatralizzazione delle arti», un aspetto toccato anche da Danilo Eccher nel suo saggio del 1999 (edito da Allemandi) dedicato al ciclo kieferiano delle «Stelle cadenti».

Fu così che un seguace di un performer Joseph Beuys, cominciò a utilizzare la pittura come messa in scena. Alla stregua di un apprendista stregone a metà strada tra Faust e Manfred, Kiefer non teme di evocare nel solaio del suo studio tedesco entità di un certo livello: su tre sedie arde il fuoco della Trinità, in un’opera del 1973; che di lì a poco diventa «Quaternità», perché sale in solaio anche il quarto incomodo, Satana, in un dei suoi costumi più classici, quello del serpente. Lo spirito wagneriano di Parsifal, in una tela dello stesso anno, ribolle nel sangue contenuto in un catino al fondo della sala, tra pesanti e nodose travature. Poi l’uscio del solaio si spalanca e Kiefer (che in tedesco vuol dire «pino») offre altri scenari: lande desolate dove si consuma il crepuscolo degli dei, Sigfrido sotto l’effetto di un incantesimo dimentica la sua Brunilde e volteggia l’angelo della pittura (o l’angelo ferito di Novalis? O Icaro?).

Rudi Fuchs, all’epoca (1982) direttore di Documenta 7, è in estasi: «Il pittore è l’angelo custode che benedice tutto il mondo con la sua tavolozza. Forse il pittore è il prediletto degli dèi». Poco dopo, quando comincerà a cambiare registro e tematiche, Kiefer muterà il ruolo della tavolozza da aspersorio a crogiolo alchemico, perché nella rappresentazione del passato, giacché secondo l’autore «è ispirandosi al passato che l’arte si rinnova», la riflessione scientifica «non esclude delle pratiche esoteriche o filosofiche». L’alchimia, i suoi simboli e i suoi materiali ricorreranno continuamente nell’opera dell’artista tedesco. Verranno i libri di piombo, e sui paesaggi kieferiani sorgerà un nuovo astro, il poliedro irregolare che giace a terra tra gli altri simboli nella Melancolia nella più celebre incisione di Dürer. Lo stesso solido geometrico spera inutilmente, in una scultura del 1989, di alzarsi in volo e liberarsi dall’immobilità, ma ha fatto male i suoi calcoli, perché l’aereo su cui si è imbarcato è il contraltare dell’angelo, ha le ali di piombo e non decollerà mai.

È la fase iniziale, la nigredo, quella che ispira i libri d’artista bruciati esposti già alla Biennale del 1980. Sono quegli inquietanti volumi, è il fuoco il vero inizio della fortunata vicenda del pittore-filosofo-alchimista? Quando alla Bicocca sorsero i «Sette Palazzi Celesti», allegoria architettonica di un percorso sapienziale, fu Cacciari ad aprire il catalogo (e probabilmente a porre il primo seme della recente mostra veneziana): «La tavolozza è il “vaso” dove gli elementi pervengono alla loro “giusta” combustione; bruciando, essi si liberano della fissità che li separava l’uno dall’altro, “muoiono” all’esistenza che li costringeva a essere null’altro da sé. Dipingere=bruciare, separare, dissolvere, trasformare, e perciò dipingere e quintessenzialmente iconoclastia (…). Se non si immaginasse, se non si producessero immagini, non si potrebbe che ri-produrre le cose così come appaiono. Se non si dissolvesse tale apparenza, se non si bruciasse dipingendo tale immagine, specchieremmo la realtà in sé, ovvero l’illusione della realtà in sé (…). È qui che il pittore Kiefer incontra davvero alcune intuizioni di un filosofo italiano “nascosto”, Andrea Emo, geniale prosecutore dell’estetica schopenhaueriana».

Ma in quei primi anni Ottanta, a cui conviene tornare, Kiefer ha da poco acceso il fuoco sotto la sua tavolozza-crogiolo. Lo sorprendiamo a vagare nella Selva di Teutoburgo, simbolo della resurrezione nazionale tedesca in quanto campo di battaglia sul quale, nel 9 d.C., i Germani guidati da Arminio inflissero una delle più terrificanti sconfitte all’esercito romano. A quella battaglia Kiefer dedica quadri e xilografie e in quella foresta evoca gli «Eroi tedeschi dello spirito». Poeti, letterati, sapienti e filosofi, Kleist e Fichte, Kant e Hölderlin, Heidegger (e qui il campo comincia a farsi minato) e Carl Maria von Weber, ispiratore dell’impeto patriottico di Wagner.

Ma, come fa notare Simon Schama, fra cotanto senno ci sono anche «gli ingegneri dei miti militari della Germania, von Clausewitz e von Schlieffen» nonché «artisti della morte, come il magnate delle armi Alfred Krupp e l’architetto della supremazia militare prussiana, Helmuth von Moltke». Prosegue Schama in uno dei capitoli di Paesaggio e memoria (Kiefer è il protagonista della parte dedicata alla selva): «Il vero problema, che potremmo chiamare sindrome di Kiefer, è (...) se sia possibile prendere il mito sul serio sul suo terreno, rispettarne la coerenza e complessità senza restare moralmente accecati dalla sua forza poetica». Armato di simboli, spiega Eccher, Kiefer accede al mito, e conserva e arricchisce «il proprio bagaglio culturale e iconografico attraversando i territori più inospitali della storia».

Celant, Celan e Céline

Morte e rinascita abitano quei territori. Kiefer si dà da fare negli anni Ottanta con un tema che piace sempre, quello degli estremi che si toccano, sempre sul filo di un certo macabro paradosso. La «Tomba del pittore ignoto» è un esempio di questo camminare sul filo. La fine del proibizionismo concettualista circa il feticcio dell’autorialità che si celebrava in quegli anni ispira questo mausoleo insopportabilmente vittimista: i pittori che hanno dato la propria vita per l’arte hanno ora il loro memoriale che ne celebra i nomi (e le firme) cancellati. In quel periodo Kiefer ricorda che a scuola gli hanno fatto studiare «Fuga di morte» di Paul Celan. Un boccone troppo ghiotto: dove lo trovi un poeta ebreo rumeno, i cui genitori sono morti in un lager e che scrive in tedesco, la lingua dei suoi aguzzini, prima di suicidarsi nel 1970?

E allora mette in piedi una serie di opere che hanno come soggetto le due principali protagoniste femminili del poema: Margarethe dai capelli d’oro, la donna cui un soldato del lager scrive una lettera d’amore, e Sulamith dai capelli di cenere vittima del forno crematorio. In un dipinto del 1983, periodo in cui gli edifici di Speer, l’architetto di Hitler, sono per lui soggetti frequenti, sceglie per la ragazza ebrea un memoriale al fondo dell’infilata di cupe arcate dove arde una pira eterna a sette fiamme, come i bracci della Menorah. Il luogo sarebbe stato progettato al contrario come mausoleo per i soldati tedeschi morti a Berlino durante le fasi finali della seconda guerra mondiale. È troppo, anche per un critico non particolarmente aggressivo come l’americano Arthur Danto, che di fronte a opere come questa, ferito forse più dalla banalità del loro didascalismo che dal contenuto in sé, sbotta: «Kiefer è un impostore» il cui tema è una «wagneriana musica guerrafondaia, che confonde l’oscurità con la profondità».

Be’ sì, Iride di Montale è un’altra cosa. E lo è anche Celan. Sul quale Celan Kiefer è tornato di recente per una, ovviamente monumentale, mostra (dice che fa quadri così grandi per evitarne la troppo facile mercificazione) al Grand Palais di Parigi. Danto, all’epoca, era tra i pochi radical americani ad attaccare Kiefer. Anni dopo, l’artista dichiarerà: «Sono stati gli ebrei americani che mi hanno accolto in quanto artista maledetto in Germania. La mia carriera si è sviluppata in America». La prima galleria newyorkese ad accoglierlo è quella di Marian Goodman, nel 1981, che riesce a tenerlo quasi tutto per sé (in Germania la piazzaforte kieferiana era Paul Maenz a Colonia) sino a che non arriva Larry Gagosian (1998), mentre in Europa se lo contendono Anthony d’Offay, Yvon Lambert, Lia Rumma e Jay Jopling.

Kiefer cambia temi, passando dalla storia al mito e all’esoterismo. Comincia a mettere insieme una biblioteca immensa come i suoi «atelier» (si trasferisce nel 1993 nel Sud della Francia, a Barjac, dove rimane sino al 2007), in realtà opere essi stessi, labirintiche «Kieferbau» turrite, munite di cunicoli, anfiteatri, corridoi, stanze. Lascia la foresta e guarda i girasoli, «fiori cosmici» gremiti di semi che diventano sciami impollinatori, stelle, mappe. Celan e Céline, Ingeborg Bachmann e Velimir Chlebnikov sono i poeti di cui consulta più frequentamente i versi. La teoria delle «stringhe» e i buchi neri lo confortano nella convinzione che non solo lo spazio-tempo è unico e percorribile in tutte le direzioni, ma anche, più spiritualmente e per estensione, che cielo e terra dialogano tra loro. E che, ovviamente, l’essere e il nulla si toccano.

La Cabbala ebraica è una miniera di immagini e suggestioni, e così la mitologia ebraica può coesistere con la tragedia greca, Lilith con Medea. Vetrine contengono reliquie (abiti infantili, denti, unghie, ma anche oggetti rituali, figure). Teche verticali sono le crisalidi, i «Palazzi celesti» abitati dal mito. Da tele sempre immense straripano ziggurat maya e piramidi egizie. La Scala di Giacobbe, che chiudeva una delle pareti nella mostra a Palazzo Ducale, si colloca in questa vasta tipologia iconografica:«Spesso, quando voglio creare un’opera, sfoglio uno dei libri della mia biblioteca e comincio a lavorare», dichiara Kiefer. Certo è che più i contenuti e i messaggi diventano criptici e, in teoria, assai esigenti con l’osservatore, più Kiefer piace.

L’antidoto a Cattelan

Forse dà la sensazione di aprire ai suoi fan una porta che conduce a un mondo e a una dimensione iniziatica, in cui l’arte è conoscenza e magia e non lo sberleffo cui ci ha abituati Cattelan. L’arte è alchimia, non è una specie di documentario sulle disgrazie del mondo, è un repertorio di simboli il cui significato, quando improvvisamente si rivela alla pre-conoscenza dell’osservatore, è fonte di effervescente autostima, e non una noiosa operazione sociologica o politicamente impegnata e per di più collettiva tipo l’ultima Documenta a Kassel. È… arte insomma, quel tipo di arte che ha un suo seguito, un pubblico che si direbbe di «moderati» nemici degli eccessi, quel tipo di pubblico per cui le lamiere corrose, i fiori secchi, i materiali chimici, le installazioni, i tessuti consunti ormai fanno parte di un’estetica classica e sedimentata. E chi la fa è un tipo che in una serie di lezioni al Collège de France tra il 2010-11 si tramuta nel professore d’arte che tutti (o quasi) desidererebbero e in più le pubblica con un titolo consolatorio, finalmente, e non minaccioso come un topo di Banksy, perché, ti dice, L’arte sopravvivrà alle sue rovine (in Italia con Feltrinelli con introduzione di Gabriele Guercio).

E non importa se il messaggio del titolo è un po’ più profondo di quello che possiamo immaginare, ma nel cuore del lettore-discente pulsa il sentimento di rivalsa verso tutti quelli che l’arte, pensa il predetto fruitore, l’ha distrutta, umiliata, mortificata e derisa. «L’arte sopravvivrà», e te lo dice, guardandoti negli occhi come un profeta, un artista che ha eletto a suoi eroi coloro che hanno intrapreso il lungo viaggio verso la perfezione e l’immortalità, prima Parsifal, più recentemente il sumero Gilgamesh, arrivando a un niente dalla meta ma non per questo sconfitti, perché altri seguiranno il loro percorso, alla faccia di tutti i Cattelan, i Koons, gli Hirst e i produttori di Nft del mondo. E lui? Lui che un tempo s’incarnava nel genio dalle ali ripiegate della Melancolia, e che poi, per restare nella trilogia düreriana, s’è tramutato in un san Gerolamo nello studio, si sta sempre più tramutando, sotto lo sguardo trepidante di dame e cortigiani, nel terzo personaggio, il Cavaliere coperto di ferro, insidiato dalla Morte e dalle seduzioni diaboliche ma in cammino verso la rocca della santità e della purezza.

Ce la farà? Nel 1988 Hilton Kramer, scrisse qualcosa che suonava come una profezia sull’allora giovane Kiefer (l’articolo, pubblicato da «The New Criterion», venne ripreso da «Vernissage», l’inserto di «Il Giornale dell’Arte»): «Kiefer non si lascia scoraggiare dalla scelta di soggetti impegnativi: interi periodi di storia, cultura e mitologia tedesca, che sono e rimangono, dal punto di vista artistico, un libro chiuso per la maggior parte degli artisti contemporanei. Ma questo non vuol dire necessariamente che Kiefer sia sempre riuscito a trovare un modo per inserire tali soggetti nella sua opera pittorica. Il segreto dell’immenso interesse suscitato da Kiefer in questo momento sta nella sua intenzione, o meglio volontà, di collocare questi soggetti al centro della sua arte. Si può percepire in questa volontà qualcosa di autentico e spontaneo (…). Questa è la risposta al nostro desiderio di un’arte che trascenda l’estetico, ed è naturale che restiamo estasiati quando ci imbattiamo in essa. È davvero questo che accade nell’arte di Kiefer? O forse il suo essere visionario e il suo volerci dire qualcosa d’importante sulla condizione umana e sulla storia è solo un fenomeno per sostenere un’opera che non riesce a mantenere il ruolo che le era stato assegnato? (…) Egli impiega, nella sua impresa artistica, immense riserve di energia, immaginazione e inventiva per portare avanti la sua ricerca del significato che c’è “oltre” l’arte. Ma la ricerca in sé stessa ha essenzialmente il carattere di una fatica di Sisifo: il suo destino è essere continuamente sconfitta».

Insomma, Kiefer farà la fine di Parsifal? Uno dei suoi maggiori concorrenti, Gerhard Richter, non si pose troppi interrogativi. Nel 1985 (ci ricorda il già citato Riccardo Venturi), il suo collega scrisse: «Dopo un po’ di tempo questi “quadri” esprimono quello che sono realmente: una sostanza informe e amorfa, una crosta che somiglia a una minestra rappresa, un sudiciume ripugnante, un simulacro di naturalismo che graficamente ha, al meglio, l’efficacia di una decorazione teatrale». Ora, sepolti o sopiti gli antichi furori (e magari scomparso il gusto per la buona pittura e il disgusto per quella cattiva), chi vuole attaccare Kiefer lo fa sul tema del gigantismo, argomento sensibile ora che l’arte contemporanea tradizionalmente intesa non è esente da feroci accuse circa la scarsa attenzione alla sostenibilità ambientale di un sistema iperproduttivo, invasivo e spesso inquinante.

William Kentridge, che lo sfida sull’insidioso terreno della pittura di storia e recentemente su quello, pericolosissimo, dell’iconografia romana imperiale, è riuscito a parlare di storia e di potere in maniera decisamente monumentale e contemporaneamente essere ecosostenibile, sfruttando gli effetti dell’inquinamento dei muraglioni del Tevere, dove ha ricavato le figure delle sue processioni trionfali attraverso la pulizia parziale delle superfici. Kiefer, a Venezia, è tornato dopo quarant’anni a occuparsi direttamente di storia; non più quella tedesca ma pur sempre la storia di una superpotenza militare e commerciale. Risulta evidente che se la storia di cui tratta un artista è a lui coeva o quasi, ciò che produrrà rischierà una rapida scadenza nel momento in cui cederanno le ragioni culturali o politiche che hanno ispirato e/o sostenuto quelle opere (ecco da dove viene, tra l’altro, il destino della pittura risorgimentale). A meno che non si stia parlando di gente come Goya o Picasso.

Se è storia antica, ecco affacciarsi i rischi della retorica, della rievocazione, del remake, della rivisitazione, un po’ come quando i registi teatrali mettono addosso a Otello, per renderlo più vicino a noi, i galloni e la giubba di un generale americano in Iraq. Ora più che mai, dopo l’esibizione veneziana, resta l’interrogativo su chi sia Kiefer: un neonazi pentito, un neoromantico, un illustratore di saghe, leggende e Sacre Scritture? È il John Martin, come lui apocalittico e spettacolare, della nostra epoca? È quell’aggettivo, «teatrale», che in fondo ci rimane più in mente di tutta la caterva di invettive scagliategli addosso quasi quarant’anni fa da Gerhard Richter… E se Kiefer fosse invece, come agli inizi, un abile costruttore di scenografie, di messe in scena e ora di coup de théàtre?

È davvero così lontano dal Kiefer che dipingeva legnosi palcoscenici per demoni e dei nel suo studio sul Reno da quello di Venezia, «pittore immersivo» che cerca di avvolgere e stupire il pubblico con quelle infinite prospettive di campi e lagune alle pareti, il «coro» interpretato dalla schiera di abiti vuoti appesi al muro, la bara di san Marco che si spalanca e ci si rovescia addosso, per finire con quei carrelli da supermercato che ascendono al cielo come i poveri nel finale di «Miracolo a Milano»? Dopo la sua mostra del 2022 da Gagosian, un articolo di John Yau per «Hyperallergic» ha rivelato su quale terreno si sia spostata ora la diffidenza di parte della critica per l’artista tedesco: «Anselm Kiefer è lo Steven Spielberg della pittura. Entrambi sono maestri dell’effetto e convinti del proprio genio. Non si può fare a meno di rimanere impressionati da ciò che fanno. Ma è sufficiente essere impressionati?».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

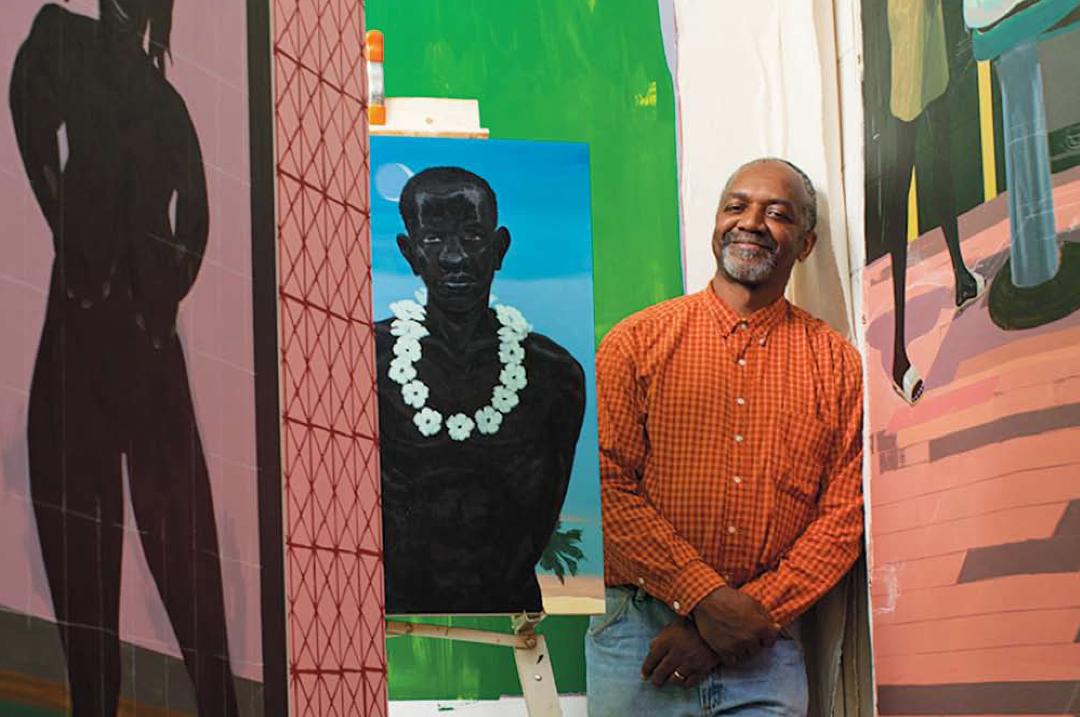

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria