Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliPistoia. Al via l’ottava edizione di «Pistoia, Dialoghi sull’uomo», dedicata, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, al tema «La cultura ci rende umani. Movimenti diversità scambi». Il festival di antropologia del contemporaneo, ideato e curato da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia (www.dialoghisulluomo.it) dopo il successo dello scorso anno con oltre 20mila presenze, quest’anno prevede nella Capitale Italiana della Cultura 25 incontri con autori di profilo internazionale, di varie discipline, rivolti a un pubblico intergenerazionale. «La declinazione plurale del concetto di cultura rappresenta non solo la principale acquisizione teorica dell’antropologia culturale, ma anche una delle grandi rivoluzioni conoscitive del Novecento», annota la Cogoli e le scelte dei relatori ben illustrano questo assunto fin dalla lezione inaugurale di Salvatore Settis, «Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza», riflessione su come, in un momento come quello attuale di crisi culturale, oltre che economica e politica, dove ingenti distruzioni intenzionali di opere d’arte e incuria affliggono monumenti e paesaggi, col declino delle città storiche, solo l’esercizio creativo del pensiero critico può consentirci di comprendere i processi in corso oggi nel mondo (tesi proposta da Settis anche nel volume Cieli d’Europa, edito da Utet per la serie dei libri «Dialoghi sull’uomo» a fine maggio).

L’importanza della cultura e ricerca scientifica e delle nuove sfide che la scienza sta affrontando a partire dallo studio dalle nostre origini è invece oggetto dell’intevento di Guido Tonelli, fisico del Cern uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, mentre lo scrittore Claudio Magris, partendo dalla sua personale esperienza di allievo del poeta Biagio Marin e poi di insegnante, affronta il tema dello speciale rapporto che intercorre tra maestro e allievo e che fin dall’antichità fonte di trasmissione di conoscenza e il riconoscimento tra le due figure.

Il sabato 28 si apre invece con una riflessione antropologica di Elisabetta Moro e Marino Niola su quanto la gastronomia sia frutto di migrazioni, mescolanze e prestiti, e di come la dieta mediterranea rappresenti una ricetta per vivere e mangiare insieme, fatta soprattutto di valori etici e sociali: una prova generale dell’umanità di domani. La funzione della cultura in situazioni di degrado sociale è trattata dallo scrittore Edoardo Albinati, che da oltre vent’anni insegna nel penitenziario di Rebibbia. L’interrogativo su quale sia l’utilità della cultura oggi è affrontato dalla filosofa Michela Marzano, che ci ricorda come sia la cultura, non quella prodotta dai processi globali, come si producono le merci, ma quella frutto di un pensiero autonomo, sia il solo antidoto quando si affievolisce la capacità critica e ci si appiattisce sulle ideologie dominanti.

Il fotografo Gianni Berengo Gardin, riflette invece su quale sia il senso del lavoro del fotografo oggi, in un’epoca digitale in cui la fotografia è sostituita dalle immagini, dialogando con l’editore e curatore Roberto Koch sulla necessità di recuperare un tempo lento e approfondito, estraneo alla valanga di selfie e immagini che ci bersagliano. Non poteva mancare l’interrogativo posto da Serge Gruzinski sulla funzione della storia come dialogo tra passato e presente: ma quale storia? quella globale, delle migrazioni e spostamenti fra i continenti, la storia dei meticciati e delle contaminazioni di idee, di cose, di tecnologie e di religioni.

Lo psichiatra e psicanalista Vittorio Lingiardi affronta invece il tema dell’identità in «Si nasce o si diventa? Come orientarsi tra generi e identità», mentre Silvia Ronchey analizza la tendenza della natura umana al fanatismo che scatena il contrarsi del sapere sul passato in un credo univoco e trasforma i dati relativi della storia in assoluti ideologici, in un’ansia di purificazione della loro molteplicità, ambiguità, ibridità.

Quali sono i limiti della cultura? L’antropologo Adriano Favole si chiede fino a che punto sia lecito per l’essere umano trasformare la biologia e l’ambiente in cui è immerso. I processi dell’evoluzione umana sono l’oggetto dei dialoghi dell’antropologo Marco Aime col genetista Guido Barbujani .

Domenica 28 è la volta della scuola con la scrittrice Paola Mastrocola, che si interroga sulle parole della «nuova scuola» (percorsi formativi, piano per la scuola digitale, certificazione delle competenze, alternanza scuola-lavoro…) chiedendosi se esse hanno ancora a che fare con l’idea classica di “cultura”. Altro tema affrontato è quello del museo con l’antropologo Jean-Loup Amselle che indaga il destino del format «museo» come forma di narrazione culturale, partendo dal Louvre di Abu Dhabi di prossima apertura. La cultura come business è trattata da Donald Sassoon, massimo storico dei processi culturali, mentre è ancora un’antropologa, Amalia Signorelli, a declinare il concetto di «cultura popolare» nelle sue espressioni più attuali: la cultura televisiva, la cultura di massa, la cultura che nasce dalle esperienze dei mondi virtuali, la cultura delle reti e dei social. E se l’etnoantropologo Stefano Allovio ripercorre la nostra storia evolutiva, evidenziando come vi si possa ritrovare la forza della cultura nel costruire umanità, John Eskenazi, uno dei maggiori studiosi dell’arte dell’Asia meridionale, mette a confronto le figure del Buddha e di Alessandro Magno (il testo integrale del suo intervento sarà pubblicato nel numero di giugno di «Il Giornale dell'Arte», Ndr).

Il festival si chiude con uno sguardo sul futuro che ci attende nella conferenza-lezione speciale di Marco Paolini ci parla del futuro prossimo e del ruolo sempre maggiore della tecnologia. Tra le novità di questa edizione si annota il «Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo» conferito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e la propria opera abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane: vincitore di questa prima edizione è l’autore israeliano David Grossman, che sabato 27 dialogherà in piazza del Duomo con lo scrittore Paolo Di Paolo.

L’ottava edizione dei Dialoghi prevede anche un programma di concerti, con la direzione del maestro Daniele Giorgi, dall’Orchestra Leonore, un omaggio di Toni Servillo a Primo Levi a trent’anni dalla morte, ed infine al teatro Bolognini una minirassegna di film di François Truffaut, legati al tema di questa edizione, introdotti dagli antropologi. Senza dimenticare la mostra fotografica a cura di Giulia Cogoli: «In festa. Viaggio nella cultura popolare italiana» realizzata per il festival da Gianni Berengo Gardin: un racconto della società italiana con i suoiriti e mutamenti, le feste popolari, i costumi e le tradizioni antiche e meticce di tutte le regioni, attraverso sessanta fotografie in bianco e nero realizzate fra 1957 e il 2009 (dal 26 maggio al 2 luglio nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia, con ingresso libero; catalogo Contrasto).

Gianni Berengo Gardin, «Gubbio, Festa dei Ceri, 1976» © Gianni Berengo Gardin. Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia.

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

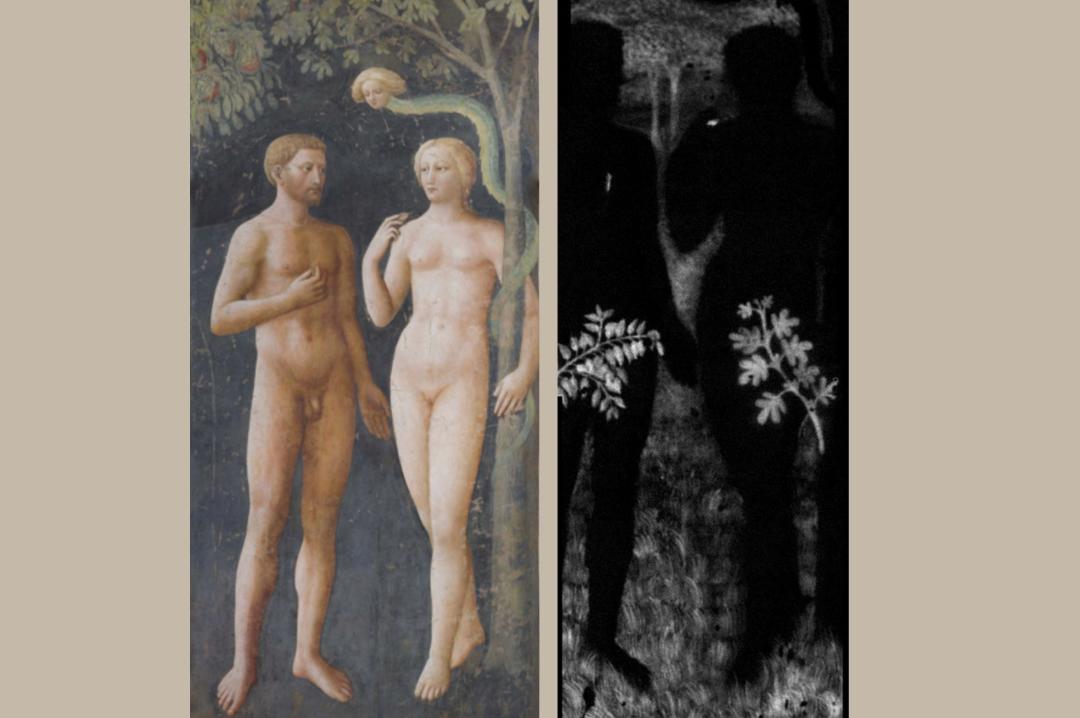

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)