Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

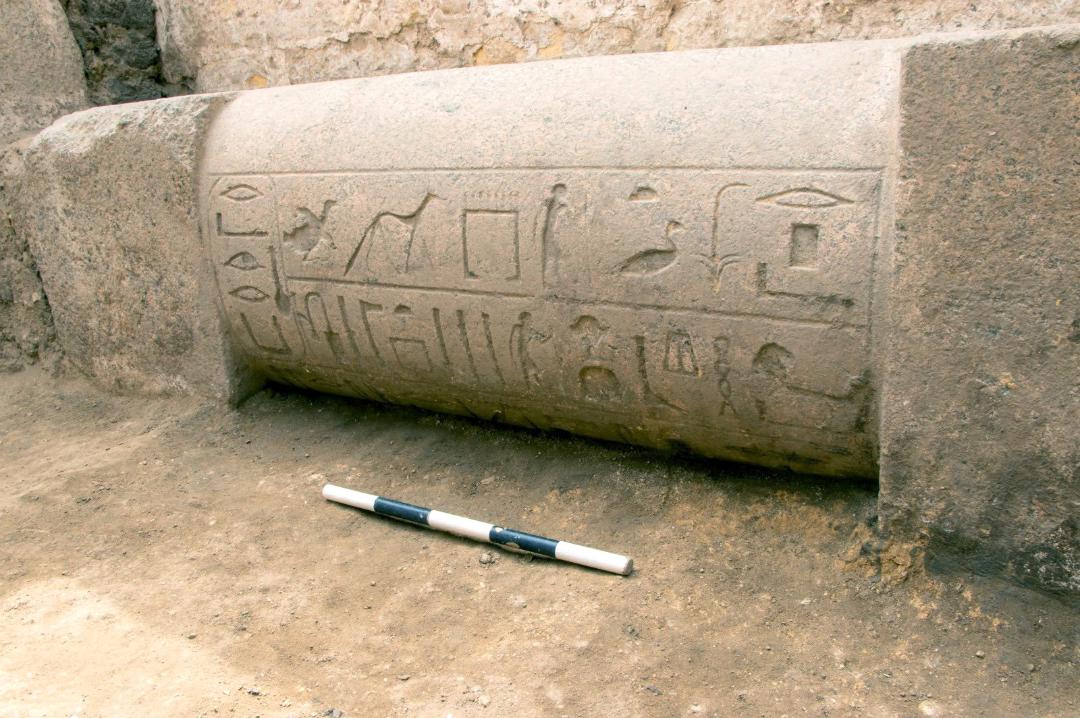

Leggi i suoi articoliSiamo nel Tempio di Iside a File, al confine meridionale dell’Egitto ed è il 24 agosto del 394 d.C. Un sacerdote di nome Nes-meter-akhem incide su una delle pareti la figura del dio locale Mandulis e un’iscrizione geroglifica in suo onore. È l’ultima nota con una sicura datazione.

A partire più o meno da questo momento la capacità di leggere e interpretare questa scrittura si perde. La civiltà egizia scivola così in un oblio di secoli che finisce per ammantarla di leggenda.

All’epoca in cui visse Nes-meter-akhem l’Egitto faceva parte dell’Impero Romano ormai da quattro secoli. Ne era entrato a fare parte come proprietà imperiale all’indomani della battaglia di Azio (30 a.C.), dove Augusto aveva sconfitto Cleopatra e Marco Antonio. Malgrado fosse stata conquistata, la Valle del Nilo esercitò sin da subito un enorme fascino su Roma con la propria cultura millenaria. Il culto di Iside e delle divinità a lei associata conobbe sempre maggior fortuna, tanto da essere uno tra gli ultimi a essere soppiantati dall’avvento del Cristianesimo.

La civiltà faraonica era già allora ritenuta possedere una conoscenza vastissima e millenaria e numerosi eruditi egizi ellenizzati furono chiamati a Roma per insegnare. Tra questi vi era Cheremone (10-80 d.C.), responsabile della Biblioteca di Alessandria versato in filosofia e astronomia, che divenne tutore del futuro imperatore Nerone.

A lui sono attribuiti una storia dell’Egitto, oggi perduta, e un trattato sui geroglifici di cui si conservano soltanto alcuni estratti in opere di autori successivi, come il filosofo libanese Porfirio (ca 233-305 d.C.) e il filologo bizantino Giovanni Tzetzes (ca 1110-1180 d.C.). Dalle menzioni che questi ne fanno sembrerebbe che l’opera di Cheremone fosse una sorta di dizionario in cui veniva spiegato il significato di un certo numero di segni.

Il forte legame tra casa imperiale e la Valle del Nilo è dimostrato dai tre obelischi eretti sotto Domiziano (81-96 d.C.). Il più importante è quello che l’imperatore fece innalzare tra il tempio di Iside e Serapide nel Campo Marzio e che oggi costituisce l’apice della Fontana dei Quattro fiumi a Piazza Navona.

Estratto dalle cave di sienite di Assuan, i suoi quattro lati furono decorati con iscrizioni geroglifiche che glorificano la salita al trono da parte di Domiziano. Altri due obelischi di minori dimensioni abbellivano il tempio della dea Iside a Benevento. Furono commissionati da un ricco possidente locale ed eretti a gloria dell’imperatore e della dea. Le iscrizioni geroglifiche possiedono caratteristiche peculiari che inducono a ritenerle traduzioni di testi greci.

Anche Adriano (76-138 d.C.), la cui passione per l’Egitto trovò piena espressione nella sua villa di Tivoli, fece erigere un obelisco dedicandolo all’amato Antinoo. Il monolite si trova oggi nel Giardino del Pincio e i suoi lati sono decorati con iscrizioni geroglifiche che narrano le morte del giovane, affogato in circostanze misteriose nelle acque del Nilo, della sua apoteosi e della sua deificazione. Vi sono anche menzionati la fondazione di Antinopoli, la città voluta da Adriano nel punto in cui l’amante sarebbe affogato, e l’istituzione di un culto dedicato al giovane nella forma di Osiride-Antinoo.

L’esistenza di persone in grado di interpretare in modo corretto i geroglifici a Roma è anche dimostrata dall’opera dello storico siriano Ammiano Marcellino (ca 330/332-397/400 d.C.). Nei suoi Rerum gestarum libri (XVII, 4), dopo avere descritto l’obelisco eretto pochi anni prima da Costanzo II (317-361 d.C.) sulla spina del Circo Massimo (oggi in San Giovanni in Laterano), riporta la traduzione in greco delle iscrizioni incise su quello che vi aveva già innalzato Augusto (63-14 a.C.) quasi 400 anni prima, sostenendo di averla ripresa dagli scritti di un non altrimenti attestato Ermapione. Malgrado innumerevoli errori e incomprensioni il testo appare aderire nella sostanza alle iscrizioni dell’obelisco (oggi si trova in Piazza del Popolo), arrivando anche a riportare in modo corretto il nome di Ramesse II e alcune espressioni tipiche della cancelleria reale faraonica.

Queste sono le uniche testimonianze di epoca romana di una conoscenza diretta dei geroglifici fuori dalla Valle del Nilo ed è assai probabile che, oltre agli scribi e sacerdoti egizi residenti nella capitale, nessuno li sapesse interpretare davvero. Ne è evidente prova la descrizione della scrittura egizia da parte di Apuleio (125/170 d.C.) nel suo romanzo L’asino d’oro. Al momento dell’iniziazione di Lucio, l’officiante estrae alcuni libri sui quali sono dipinte figure «impossibili da leggere per i profani» (Apuleio, Metamorfosi, XI.22).

Aspettando Champollion

La storia dell’interpretazione della scrittura comincia dove finisce quella della civiltà faraonica, a 200 anni dalla decifrazione della Stele di Rosetta

I geroglifici degli obelischi

Geroglifici tra alchimia e scienza

Il sogno geroglifico del Rinascimento

La decifrazione del sistema geroglifico

Obelisco di Antinoo. L’obelisco fu fatto erigere dall’imperatore Adriano in memoria dell’amato Antinoo (Foto di Francesco Tiradritti)

Obelisco Benevento. L’obelisco faceva parte di una coppia posta a decorazione del tempio di Iside a Benevento (Foto di Giacomo Maria Tiradritti)

Obelisco di Domiziano. L’obelisco fu utilizzato da Bernini come punto centrale della Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona (Foto di Francesco Tiradritti)

Figura del dio locale Mandulis con iscrizione dedicatoria incisa dal sacerdote Nes-meter-akhem nel Tempio di File (Foto di Francesco Tiradritti)

Altri articoli dell'autore

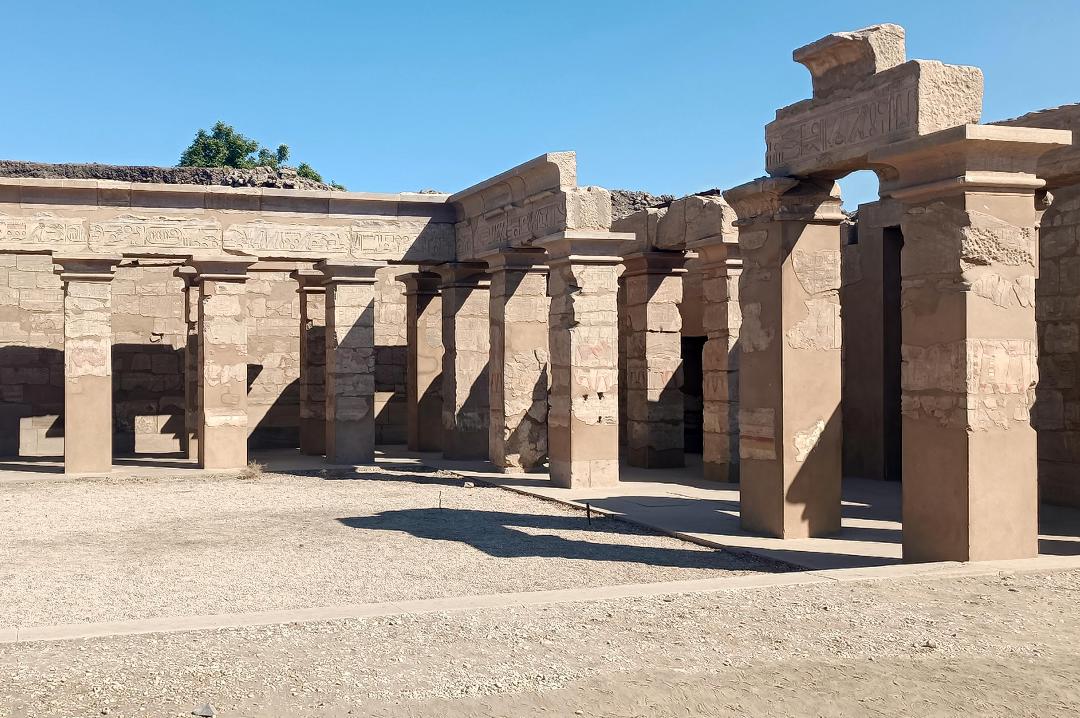

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)

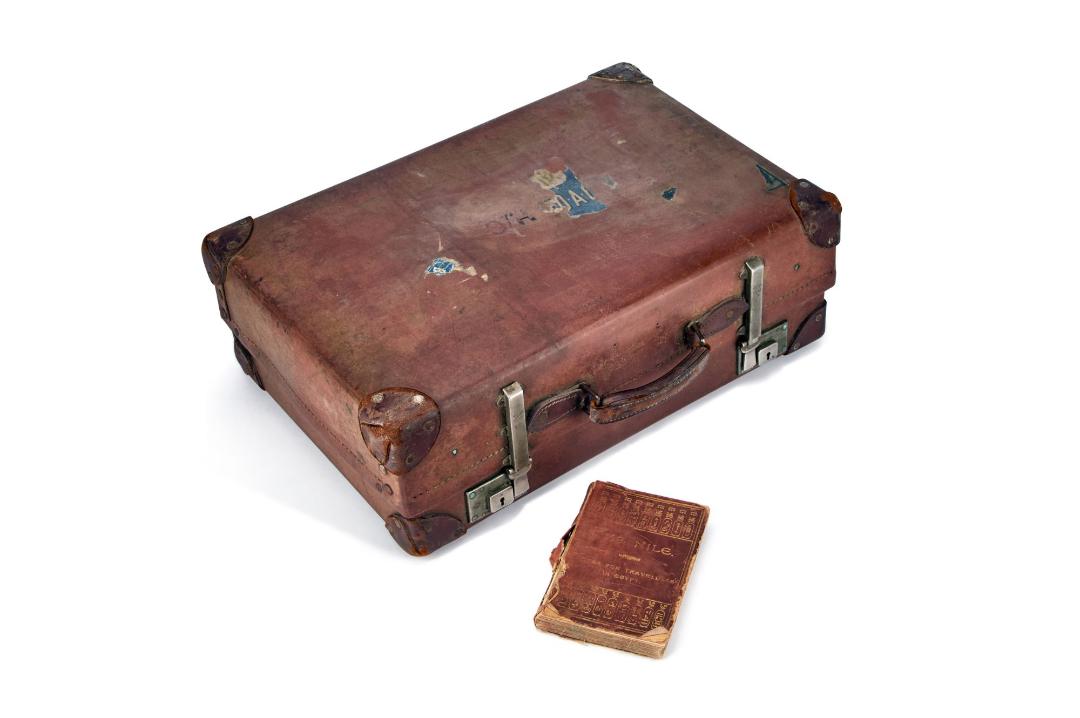

Ci sono perplessità sul «sabbioso» e «polveroso» cimelio, di proprietà del famoso scopritore della tomba di Tutankhamon, battuto all’asta a 12mila sterline