Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliL’Europa del Medioevo aveva una conoscenza dell’antico Egitto mutuata dalle testimonianze degli autori classici e della Bibbia. Accanto all’immagine di terra misteriosa e dalla cultura millenaria, la civiltà faraonica si trovò così attribuita una valenza negativa che la voleva dispotica e persecutrice del Popolo Eletto.

Proprio basando le proprie affermazioni su uno dei più celebri episodi della Bibbia, il cosmografo Giulio Onorio affermava già nel V secolo che le Piramidi non fossero altro che i granai in cui il Faraone, dietro consiglio di Giuseppe, aveva immagazzinato i raccolti durante i sette anni di vacche grasse. Ed è così che compaiono in uno dei mosaici a decorazione del nartece della Basilica di San Marco a Venezia (XIII secolo).

Dei geroglifici si hanno scarse tracce fino all’inizio del XV secolo quando fu scoperto sull’Isola di Andros da Cristoforo Buondelmonti il manoscritto degli Hieroglyphica di Orapollo di Nilopoli. Secondo quanto affermato nell’introduzione, l’opera era stata composta originariamente in egiziano e poi tradotta in greco da un certo Filippo. Elementi paleografici hanno indotto a datarla intorno al V secolo d.C.

L’opera si compone di due libri suddivisi in capitoli, ognuno dei quali descrive e spiega un particolare geroglifico. La correttezza delle interpretazioni nel primo libro induce a ritenerlo originale, così come le fantasiose spiegazioni del secondo lo fanno ritenere un’aggiunta posteriore. L’opera fu tradotta in latino da Giorgio Valla nella seconda metà del XV secolo e fu anche una delle prime a essere stampate.

Ebbe un’enorme influenza sulle arti e sulla letteratura rinascimentali. Le interpretazioni simbolico-allegoriche di derivazione platonica dei segni, ritenuti corrispondere a idee e nozioni astratte, ebbe così ampio successo che taluni studiosi la ritengono ancora oggi responsabile del ritardo con cui si giunse alla decifrazione dei geroglifici.

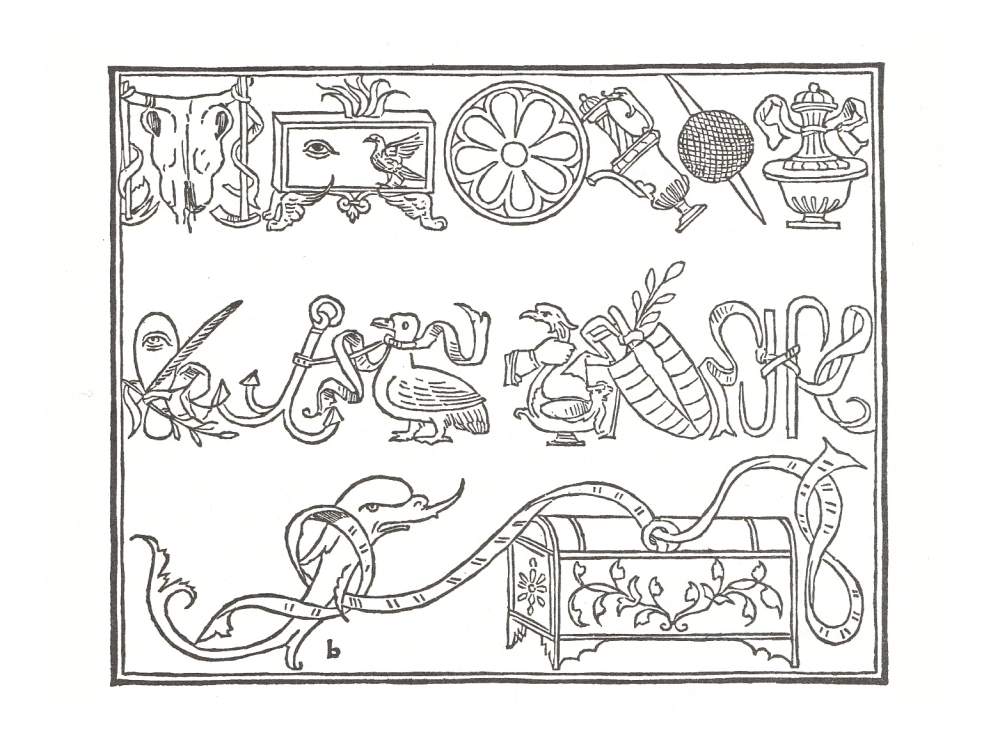

Gli Hieroglyphica di Orapollo servirono di sicura ispirazione all’Hypnerotomachia Poliphili, un romanzo allegorico, composto da un ancora misterioso Francesco Colonna e pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499, in cui l’antico Egitto è molto presente. Si tratta con tutta probabilità di una delle opere letterarie più note e celebrate del Rinascimento e riflette bene lo spirito neoplatonico, riportato in vita dall’accademia di Marsilio Ficino (1433-99) a Firenze. Il romanzo narra le vicissitudini del giovane Polifilo alla ricerca dell’amata Polia. Nel corso delle vicende il protagonista si imbatte in un’iscrizione geroglifica i cui segni sono tratti dai fregi funerari romani e la cui traduzione, almeno in apparenza, sembrerebbe di pura fantasia.

Tratti dall’Hypnerotomachia Poliphili sono cinque dei sette emblemi che decorano l’interno del cortile delle Escuelas Mayores dell’Università di Salamanca. Concepiti dal cattedratico salmantino Hernán (o Fernán) Pérez de Oliva (1494 ca-1531), nelle intenzioni dell’autore svilupperebbero un discorso allegorico sull’amore.

Sono una delle migliori rappresentazioni della concezione umanista secondo la quale l’erudito poneva i risultati delle proprie ricerche sotto gli occhi di tutti utilizzando la scrittura geroglifica, di modo che soltanto chi ne avesse avuto conoscenza avrebbe potuto comprenderli.

Derivati da Orapollo sono anche gli Hieroglyphica di Pierio Valeriano, un’opera dove la tradizione egizia si fonde con quella greca e romana e attinge ai bestiari e ai lapidari medievali dando vita a un catalogo di segni che diviene ben presto fonte di ispirazione per molti artisti.

Il tipografo Aldo Manuzio trae proprio da questo repertorio il delfino intorno a un’ancora che diviene il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Geroglifici tratti dagli Hieroglyphica compaiono nelle opere di Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, Pinturicchio, Albrecht Dürer, Tiziano Vecellio e molti altri.

La «sete» di antico Egitto e geroglifici degli artisti e degli eruditi del XVI e XVII secolo fu anche soddisfatta dagli scavi effettuati a Roma e nei dintorni che condussero alla scoperta di antichità egizie o egittizzanti di vario genere.

È il caso di Giulio Romano (1492-1546), che inserì nella decorazione emblematica del soffitto della Loggia delle Muse di Palazzo Te a Mantova le immagini delle sfingi di Neferite e Acori (oggi al Louvre) e i leoni di Nectanebo I (ai Musei Vaticani), ritrovati qualche anno prima dove un tempo si ergeva l’Iseo del Campo Marzio.

Alcuni particolari del Mosaico del Nilo, che decorava il pavimento dell’aula absidata di un edificio cultuale a Palestrina, si ritrovano nell’Incendio della foresta (1500-1505) di Piero di Cosimo e nella «Tempesta» (1506-1508) di Giorgione, mentre una delle statue di Antinoo in stile egittizzante diventa icona quintessenziale dell’antico Egitto e, come tale, compare in molte opere e decorazioni ispirate alla civiltà faraonica, come il Messale Colonna, realizzato da Giulio Clovio intorno al 1532.

Il Rinascimento è il momento in cui la cultura europea riscopre l’antico Egitto e privilegia l’interpretazione neoplatonica del geroglifico. Senza tenere in alcun conto i dati storici lo trasforma in una scrittura «silenziosa» le cui figure simboliche sono in grado di disvelare la vera essenza e il significato trascendente delle cose.

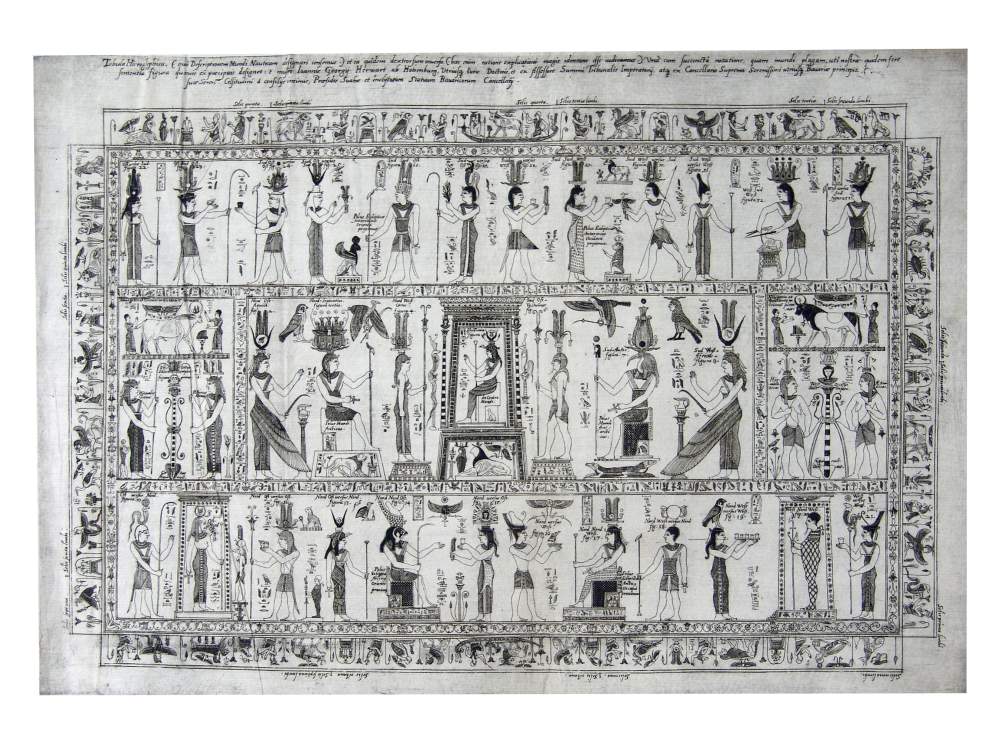

Un atteggiamento più «scientifico» verso la scrittura dell’antico Egitto è determinato dall’apparizione durante il Saccheggio di Roma del 1527 della Mensa Isiaca (oggi al Museo Egizio di Torino), una lastra bronzea decorata con figurazioni e geroglifici egittizzanti acquistata dal cardinal Pietro Bembo (1470-1547) per una cifra esorbitante da un fabbro.

Passato di proprietà al Duca di Mantova, Vincenzo I Gonzaga nel 1592, il prezioso reperto fu oggetto di uno studio del 1605 di Lorenzo Pignoria che, nell’introduzione alla sua opera, prende le distanze dall’atteggiamento neoplatonico del secolo appena conclusosi: «Esporrò come posso le figurazioni di questa tavola non in modo allegorico, ma basandomi sulle testimonianze degli Antichi. Detesto sopra ogni altra cosa le interpretazioni di questo tipo, molto spesso prive di senso, che i Platonici, dimentichi dei precetti dei loro maestri, espongono per confermare favole senza alcun fondamento». Più oltre Pignoria sostiene di non capire i testi geroglifici e di non avere alcuna intenzione di ricavarne significati oscuri.

Questo atteggiamento dimostra che i tempi sono cambiati e apre la strada a un approccio più rigoroso nel confronto della scrittura geroglifica. Cinque anni dopo lo statista ed erudito bavarese Johannes Georgius Herwart von Hohenburg (1553-1622) pubblica il Thesaurus Hieroglyphicorum che raccoglie una serie di monumenti ritenuti recare iscrizioni geroglifiche.

Tra questi ha particolare risalto proprio la Mensa Isiaca alla quale sono dedicate varie tavole. Vista la confusione che regnava all’epoca, l’opera di von Hohenburg contiene anche monumenti di epoca romana i cui fregi erano all’epoca considerati essere geroglifici. Nonostante ciò, il Thesaurus Hieroglyphicorum segna un importante cambiamento nei confronti della scrittura egizia compiendo un ulteriore passo verso il suo studio scientifico.

Aspettando Champollion

La storia dell’interpretazione della scrittura comincia dove finisce quella della civiltà faraonica, a 200 anni dalla decifrazione della Stele di Rosetta

I geroglifici degli obelischi

Geroglifici tra alchimia e scienza

Il sogno geroglifico del Rinascimento

La decifrazione del sistema geroglifico

La copia della Mensa Isiaca riprodotta nel Thesaurus Hieroglyphicorum (1610) di Georgius Herwart von Hohenburg (Fotografia di Francesco Tiradritti)

Il Mosaico del Nilo (II-I secolo a.C.) ritrovato nell’aula absidata di un edificio cultuale a Palestrina e oggi conservato nel locale museo (Fotografia di Francesco Tiradritti)

Quinto emblema del cortile delle Escuelas Mayores dell’Università di Salamanca. Concepito dal cattedratico salmantino Hernán (o Fernán) Pérez de Oliva, è ispirato alle xilografie dell’Hypnerotomachia Poliphili

Xilografia alla pagina 33 dell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna con immagini tratte da fregi funerari romani interpretati come geroglifici egizi

Le piramidi egizie interpretate come i granai di Giuseppe in uno dei mosaici della decorazione del nartece della Basilica di San Marco a Venezia (Fotografia di Francesco Tiradritti)

Altri articoli dell'autore

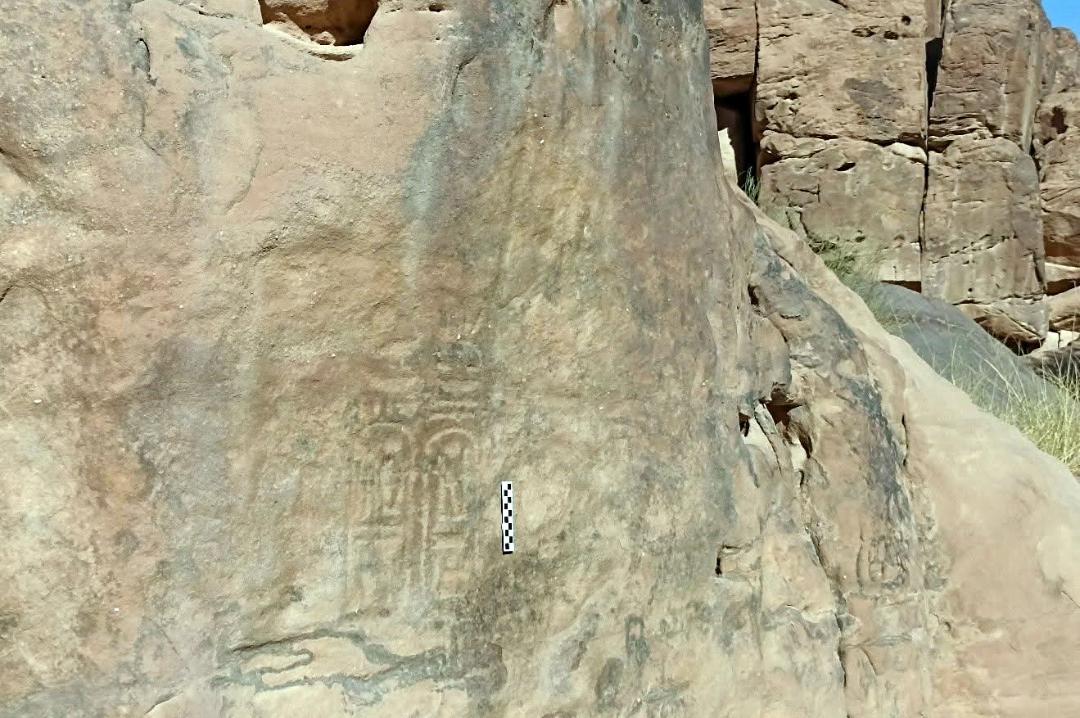

Un graffito sulle rocce nello Wadi Rum conferma le spedizioni degli Egizi al di fuori del loro Paese alla ricerca di materiali preziosi

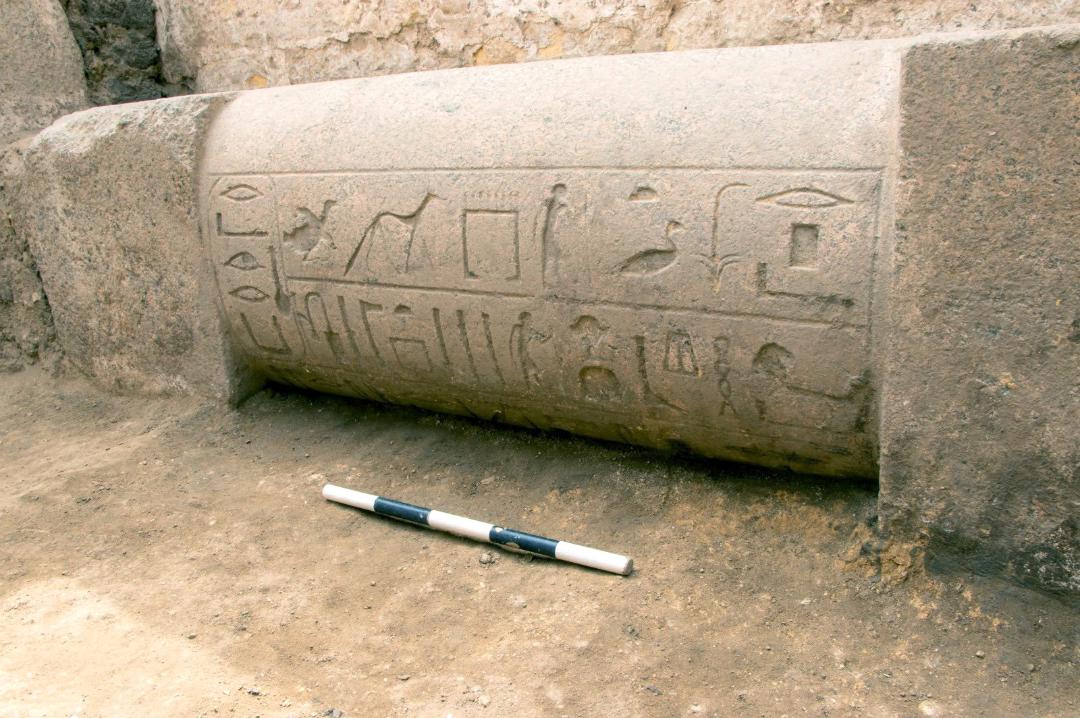

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

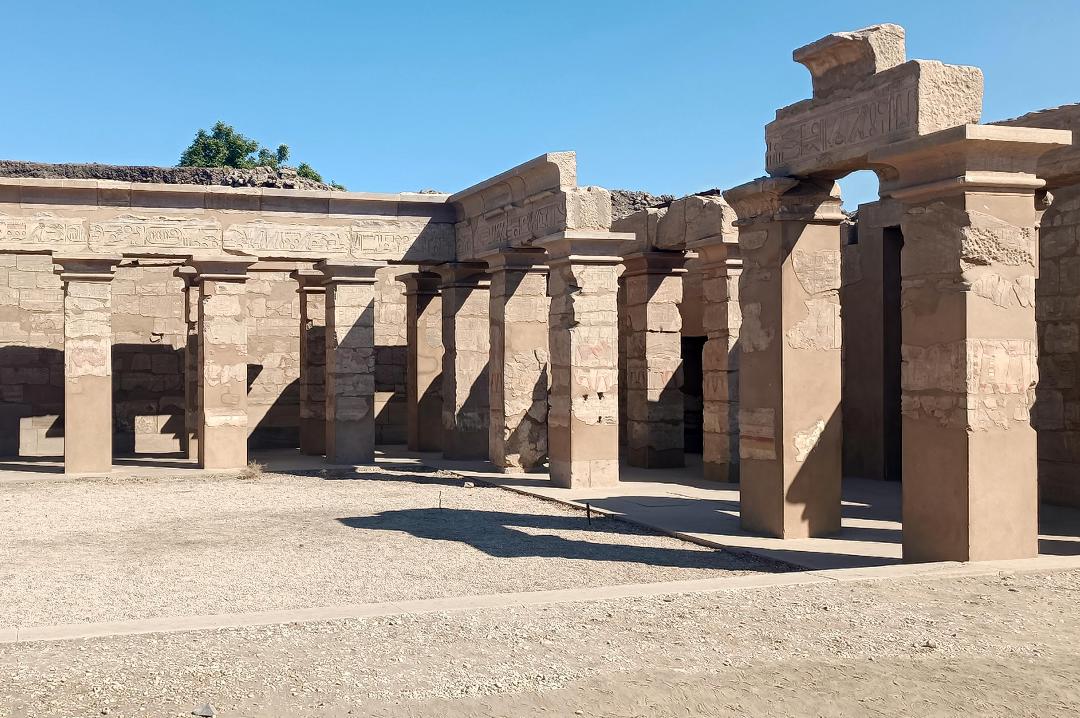

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)