Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

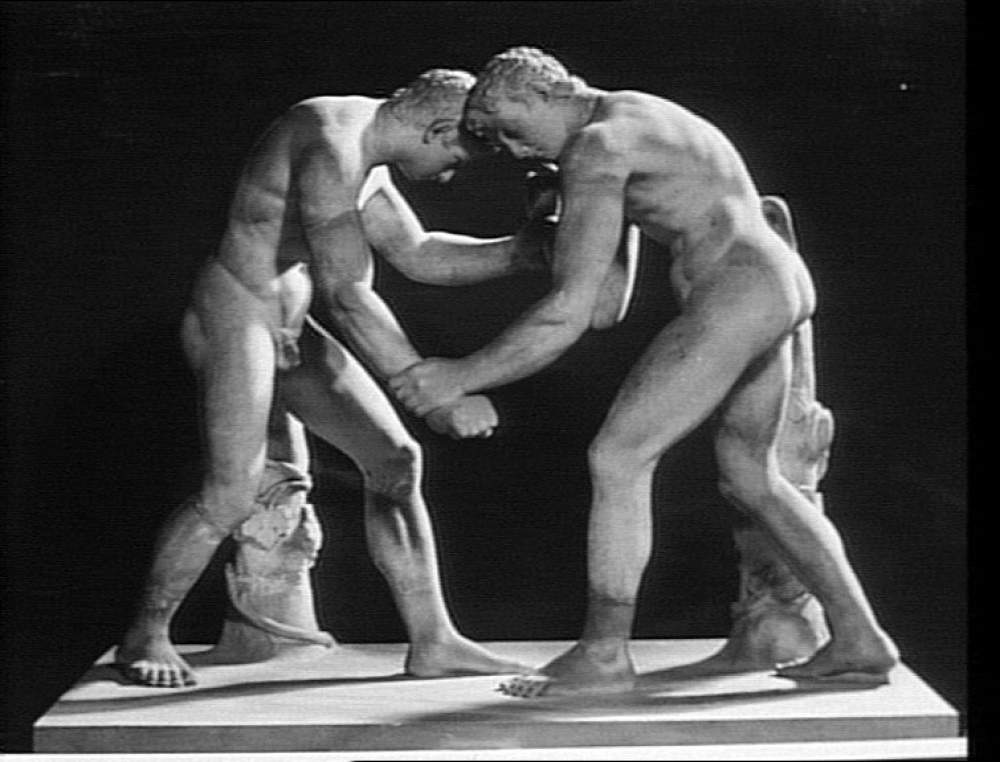

Leggi i suoi articoliRoma. Nascosta da circa 36 anni, la Collezione Torlonia (620 marmi greci e romani, «la più importante raccolta privata d’arte antica del mondo») dal 1979 è sottratta alla vista, sepolta in uno scantinato. Il ministro Dario Franceschini sta tentando di sottrarla all’oblio dopo decenni di letargo e restituirla al mondo. Da due mesi ha iniziato per questo una non facile trattativa con il proprietario, il novantenne principe Alessandro Torlonia.

La collezione è ormai un miraggio, una specie di «balena bianca» che più volte sembrava prossima a svelare le sue meraviglie, per poi scomparire di nuovo, inafferrabile, negli abissi sotterranei di Palazzo Torlonia in via della Lungara, a Roma. Finora i diversi capitani Achab che hanno tentato di costringerla a svelarsi hanno sempre fallito o hanno rinunciato. Franceschini, armato di pazienza, ci sta provando ancora una volta. Il 23 luglio scorso, insieme con il direttore generale delle Antichità del Mibact Gino Famiglietti, ha varcato la soglia di un altro palazzo dei Torlonia, quello di via della Conciliazione, sempre a Roma: ne ha dato notizia un comunicato del ministro del 23 luglio. L’incontro con il principe Alessandro e con suo nipote Alessandro Poma, presidente della Banca del Fucino che i Torlonia, banchieri da secoli, possiedono dal 1923, potrebbe essere il primo passo di un accordo per consentire a tutti di ammirare la collezione scomparsa. Nel comunicato, il ministro afferma: «Sono sicuro che oggi ci siano la volontà e le possibilità per costruire attorno a questa splendida collezione un’operazione di importanza mondiale» e conclude: «S’è convenuto sull’opportunità di studiare le condizioni e i modi per avviare un progetto di valorizzazione che la renda interamente fruibile».

Sono passati oltre due mesi ed è ormai certo: i colloqui, per ora riservati, sono in corso. Il primo passo dovrebbe essere una grande mostra evento internazionale con alcuni dei pezzi più belli e famosi della collezione da esporre in una sede prestigiosa alla fine del 2016. In seguito, non si esclude un accordo per rendere visibile tutta la collezione.

La collezione sepolta ha un valore straordinario. Si tratta di centinaia di capolavori, soprattutto statue, bassorilievi, marmi diversi che i Torlonia hanno accumulato negli ultimi due secoli. Molto viene da scavi nelle loro terre sull’Appia e nei possedimenti intorno al Porto di Roma, ma comprende anche decine di statue famose acquisite dai Giustiniani, dagli Orsini, dai Caetani: oltre 600 marmi greci e romani ma anche bronzi e vasi etruschi. Soltanto ad alcuni funzionari del Mibact è consentito entrare negli scantinati del Palazzo Torlonia per controllare lo stato dei reperti. Il comunicato Franceschini del 23 luglio assicura che «le verifiche fatte dagli uffici del Ministero hanno dimostrato che la collezione Torlonia è stata negli anni conservata nella sua interezza».

Gli interrogativi e i dubbi sono ancora tanti. Qual è lo stato di conservazione dei preziosi reperti, stipati e abbandonati per oltre 30 anni in locali sotterranei? Proprio nulla è stato nel frattempo venduto, esportato, fatto sparire? Ci vorrà tempo per esaminare la sterminata collezione il cui unico catalogo risale al 1881.

La storia della «scomparsa»

La storia della loro scomparsa è ben nota. Le 620 statue erano esposte e visibili nelle 77 sale del palazzo di via della Lungara quando, negli anni ’70 del secolo scorso, il principe Alessandro Torlonia (oggi interlocutore del ministro Franceschini) fece domanda per restaurare il tetto del palazzo. Gli fu concesso, ma oltre al tetto il proprietario ristrutturò l’intero edificio e trasformò abusivamente le sale in 93 miniappartamenti da affittare. L’intera strabiliante collezione finì ammassata nei sotterranei del palazzo. Uno scandalo che sollevò proteste e indignazione. Da allora è laggiù, abbandonata. All’abuso edilizio e alla sparizione del patrimonio d’arte sono seguite polemiche roventi, denunce e processi conclusi da una dura sentenza della Corte di Cassazione (n. 2284 del 27 aprile 1979) che confermò l’avvenuto abuso, ma scrisse anche che le sculture rimosse dal museo erano finite «in locali angusti, insufficienti, pericolosi (...) stipate in maniera incredibile, addossate l’una all’altra senza alcun riferimento storico o di omogeneità». Per quella che viene definita «sottrazione e distruzione» di un bene notificato e protetto, la Corte chiedeva una rigorosa applicazione della legge e la condanna degli autori dello scempio al pagamento allo Stato di una somma pari al valore della cosa perduta o della diminuzione di valore subìto. Una sentenza mai applicata. Caduta nel nulla anche la proposta di legge n. 2407 del 2002 promossa da Antonio Cederna e sostenuta da destra e sinistra in Parlamento. Avrebbe dovuto sancire il passaggio della collezione alla proprietà pubblica in cambio di una sanatoria per i 93 appartamenti abusivi. Tutto si è poi arenato, il Governo cambiò: tra ritardi e dimenticanza per l’abuso edilizio arrivò la prescrizione.

Tra il 2000 e il 2003, Walter Veltroni, allora sindaco di Roma, tentò senza successo di risolvere il caso offrendo gli spazi necessari alla collezione per trasformarla in museo. Proposta respinta: per far uscire le sue statue dagli scantinati il principe voleva in cambio il permesso di costruire un grande edificio sul terreno di una sua villa storica vincolata e un garage sotterraneo. La trattativa si interruppe. Subito dopo se ne occupò anche Silvio Berlusconi, offrendo (pare) 125 milioni per acquistare tutta la collezione. Una offerta propagandistica che cadde subito anche perché inadeguata. Lo scorso giugno si era diffusa anche la notizia di una cordata americana disposta a comprare tutto: un «ballon d’essai» presto smentito.

Franceschini sembra deciso a percorrere una strada diversa, che esclude comunque un impossibile acquisto: la collezione non è in vendita e avrebbe un costo insostenibile. Si procede quindi con una serie di colloqui ai quali partecipano il direttore generale delle Belle Arti del Mibact Francesco Scoppola e quello per l’Archeologia Gino Famiglietti. Dopo tanto tempo e tanti processi, accuse, polemiche, rancori, l’accordo non sarà facile. Comunque la trattativa continua, si procede in segreto, per gradi e con cautela.

Articoli correlati:

La collezione Torlonia finirà in America? Finalmente vedremo i capolavori Torlonia

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis