Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Se intorno al cadavere di Eliogabalo, morto senza tomba e sgozzato dalla sua polizia nelle latrine del proprio palazzo, vi è un’intensa circolazione di sangue e di escrementi, intorno alla sua culla vi è un’intensa circolazione di sperma. Eliogabalo è nato in un’epoca in cui tutti fornicavano con tutti; né si saprà mai dove e da chi fu realmente fecondata sua madre».

Così Antonin Artaud inquadra la breve vita del più stravagante fra gli imperatori romani. I ritratti dell’epoca tramandano il volto di un ragazzo dallo sguardo tra l’incredulo e il divertito. La peluria sul labbro superiore ha un che di perverso, ma forse siamo condizionati dalla pessima fama di quel giovane siriano che regnò, dominato a sua volta dalle donne di famiglia, tra i 14 e i 19 anni, tra il 218 e il 222 d.C.

Un suo successore si chiamava Massimino, ma nonostante il diminutivo era alto due metri e quarantasei centimetri secondo il suo biografo Giulio Capitolino e «aveva un pollice così grosso che poteva portare come anello il braccialetto di sua moglie»: il primo imperatore soldato, trace di nascita e truce nella ritrattistica, è un misto tra Jean Gabin e Primo Carnera.

Capelli a spazzola, era l’opposto di Eliogabalo, ma questo non gli risparmiò una fine analoga, trucidato dai suoi soldati che esposero la sua testa mozzata su una picca sotto le mura di Aquileia; al suo predecessore era invece spettato il dubbio onore di essere scaraventato in una fogna, dove questo principe burlone e lussurioso non rinunciò all’ultimo dispetto, otturandola e costringendo i suoi carnefici a una disgustosa operazione idraulica.

Ma si sa, nonostante fonti come Cassio Dione, Erodiano e gli autori della Historia Augusta, sino a Procopio, non ci abbiano lesinato, di quei tempi, immagini, aneddoti, storie truculente o sin troppo virtuose, quella attuale è l’epoca in cui si è tornati a guardare le figure e a leggere poco o nulla. Neppure basta più una ritrattistica che, al netto delle inevitabili idealizzazioni, a volte ha utilizzato un crudo realismo fisionomico e psicologico.

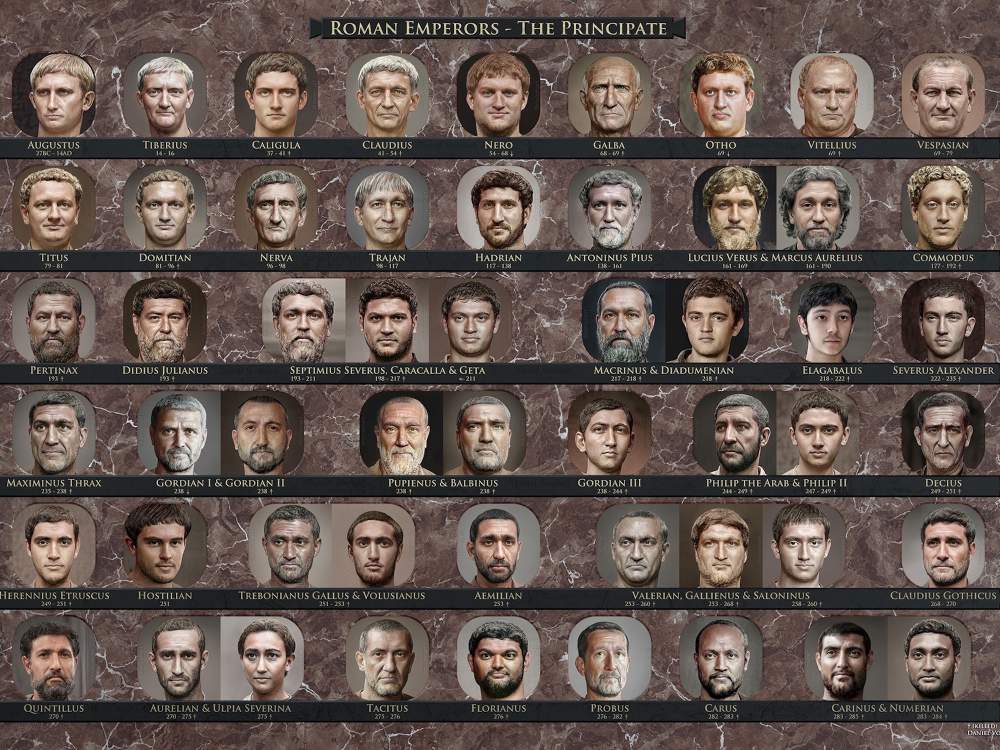

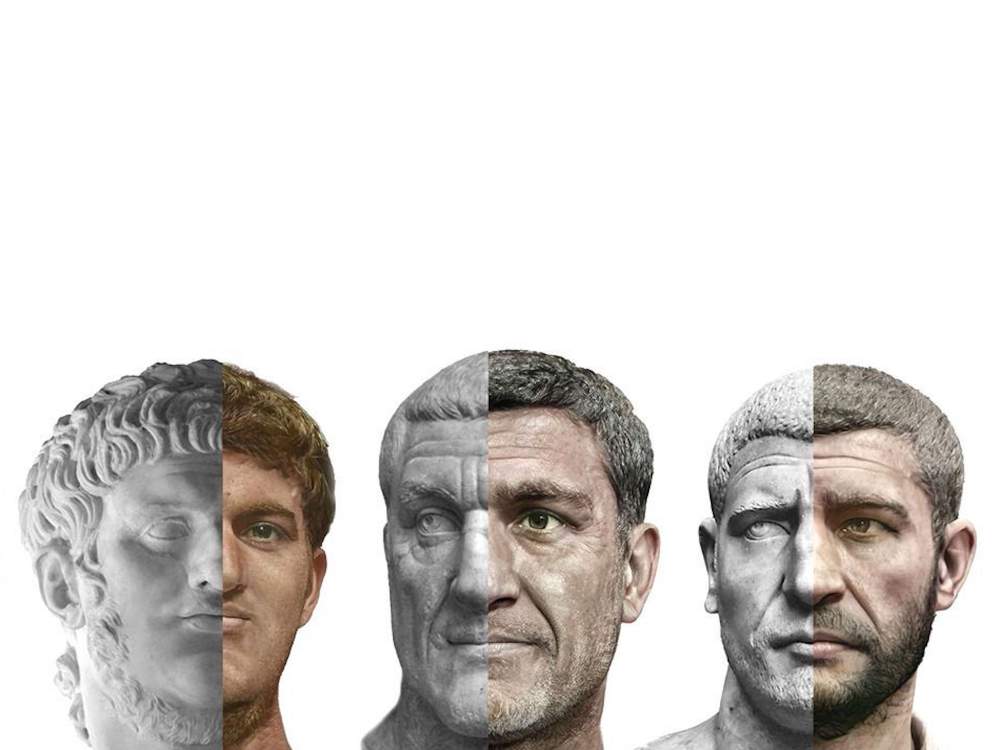

Lombrosiani di ritorno, ora ci soffermiamo compiaciuti sullo sguardo folle di Nerone, su un Commodo platinato che non ha nulla della maschia depravazione di Joaquin Phoenix, l’imperatore persecutore di Russell Crowe in «Il gladiatore». Daniel Voshart, direttore della fotografia canadese, incrociando i dati forniti dalla statuaria e dalla numismatica e utilizzando Photoshop e ArtBreeder (un programma online che utilizza l’apprendimento automatico per manipolare ritratti e paesaggi mescolando insieme immagini diverse) ha sfornato durante il lockdown 54 ritratti «fotorealistici» e a colori di altrettanti imperatori romani.

Le effigi imperiali fanno mostra di sé in poster di diversi formati, in vendita tra i 40 e i 60 euro. Dal primo imperatore, Augusto, a Carino e Numeriano, che chiudono la sfilata come esponenti di quel III secolo d.C. passato alla storia come «l’età dell’angoscia» e dei barbari non più alle porte ma ben dentro i sempre più labili confini dell’Impero, si assiste (ma a colori) a quella progressiva mutazione fisionomica e antropologica ben documentata dalla ritrattistica antica (spesso snobbata dai visitatori dei musei).

Le barbe degli imperatori filosofi, di Adriano, di Antonino Pio o di Marco Aurelio, lasciano il posto ai volti irsuti di successori troppo impegnati ad ammazzarsi a vicenda e a tenere a bada Marcomanni e Goti su sperdute plaghe renane e danubiane per andare dal coiffeur. Sarà Ammiano Marcellino, il soldato scrittore fan di Giuliano l’Apostata, a descrivere facce e fatti di imperatori ed eserciti che si facevano il famoso «mazzo» mentre l’Urbe poltriva tra congiure, diatribe religiose e giochi circensi.

Non sono mancate le discussioni animate da chi ritiene che ci siano troppi ariani nella manipolazione digitale di Daniel Voshart e da chi si attarda sulla pigmentazione poco rispettosa delle radici africane di Settimio Severo e figli. L’autore ha già detto che le uniche licenze che si è concesso sono inerenti al colore dei capelli e degli occhi: credeva così di rivendicare una piccola paternità artistica, e invece non ha fatto che irritare ulteriormente gli animi dei politicamente corretti.

Poi però è saltato fuori che fra i dati utilizzati da Voshart alcuni fanno capo a una vecchia teoria nazista, pubblicata nel 1935 da uno storico tedesco con il titolo I capelli biondi negli antichi popoli indoeuropei e che però circola ancora in alcuni forum neonazisti. Voshart ne ha preso atto e ha provveduto a correggere l’eccessivo arianesimo di molti ritratti.

Nel 2001, tuttavia, accadde esattamente il contrario. Richard Neave, antropologo britannico esperto di scienza forense, utilizzando uno speciale software, offrì al mondo la «vera immagine» di Gesù Cristo: un uomo di bassa statura, con la pelle e gli occhi scuri, i capelli ricci e la barba folta e non il vichingo imposto dall’iconografia autorizzata e impresso sulla Sindone. L’apparizione suscitò l’indignazione di molti cristiani, tra i quali saranno stati moltissimi i politicamente corretti; a nessuno di loro però venne in mente che sostenere che «Gesù non era così brutto» era lievemente in contrasto con il messaggio evangelico e, date le origini del soggetto, in odore di antisemitismo.

Ma per concludere con il poster imperiale e con analoghi flirt tra divulgazione e Kitsch, tanto vale fare un po’ di pubblicità non occulta al bel libro di Fernando Acitelli, il cui titolo, Mamma Roma a colori, esprime alla perfezione quanto e come la «cromolatria» dei nostri tempi digitalizzati e iperrealistici sia, quella sì, indizio inconfutabile di un’imperante barbarie.

Daniel Voshart, Gli imperatori romani

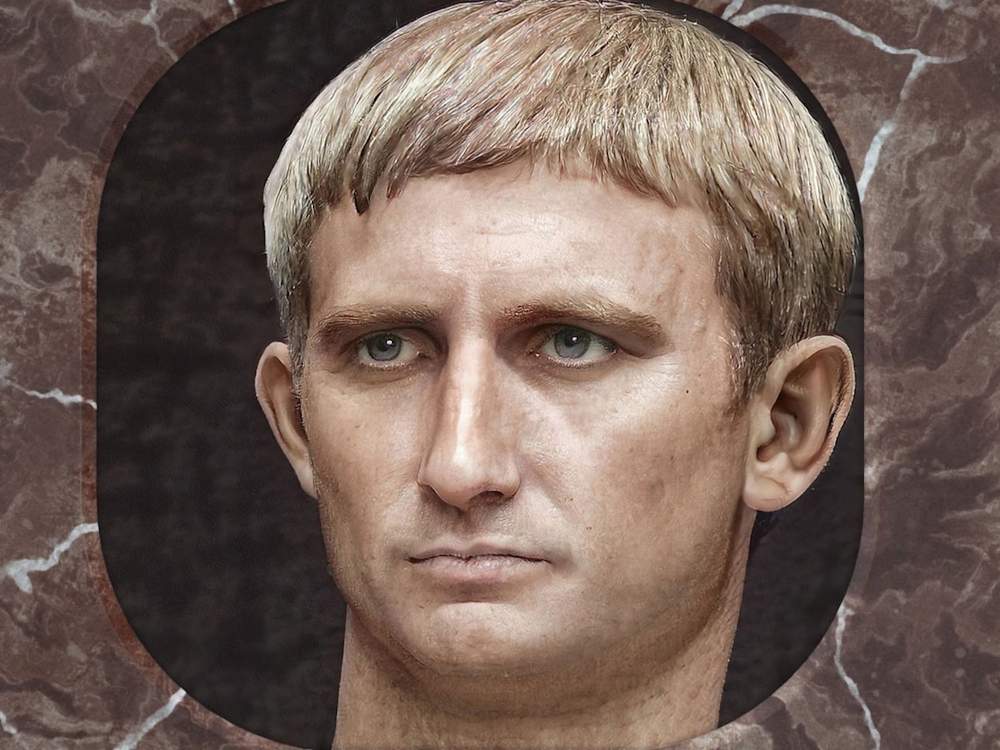

Daniel Voshart, l'imperatore Augusto

Daniel Voshart, Gli imperatori romani

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

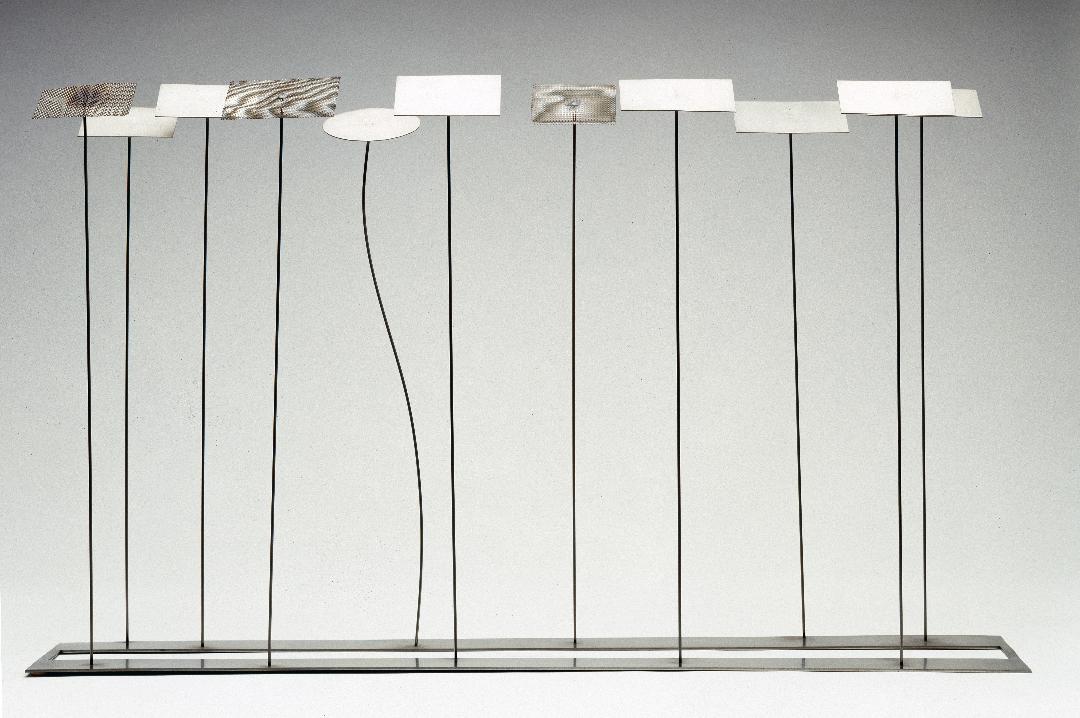

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

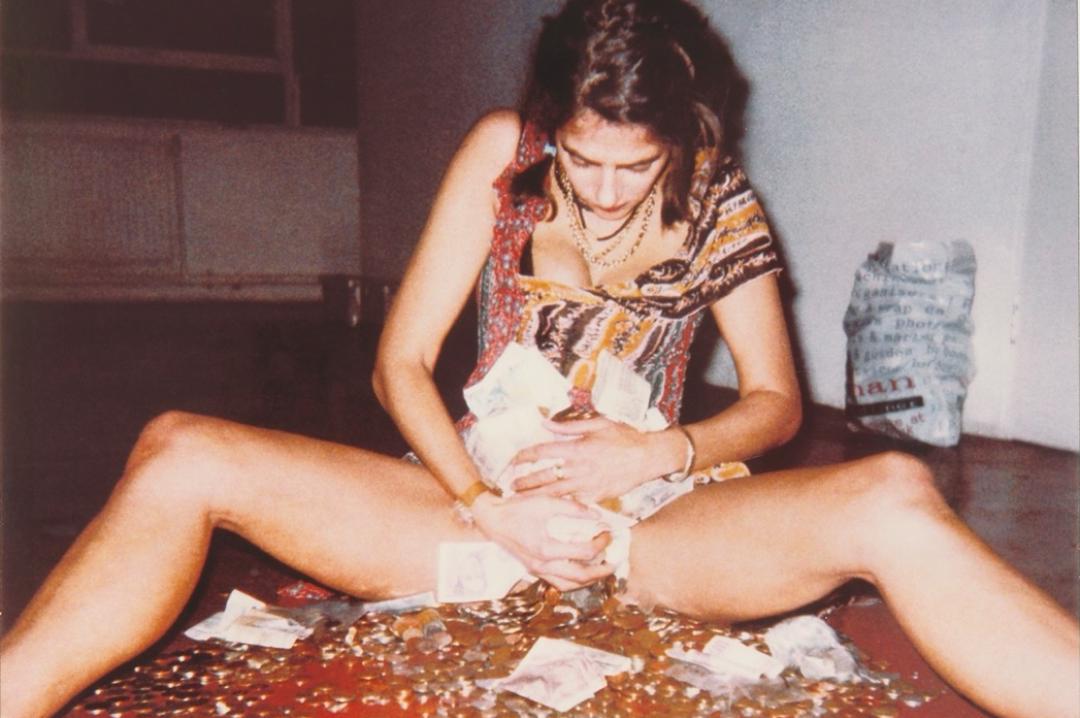

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

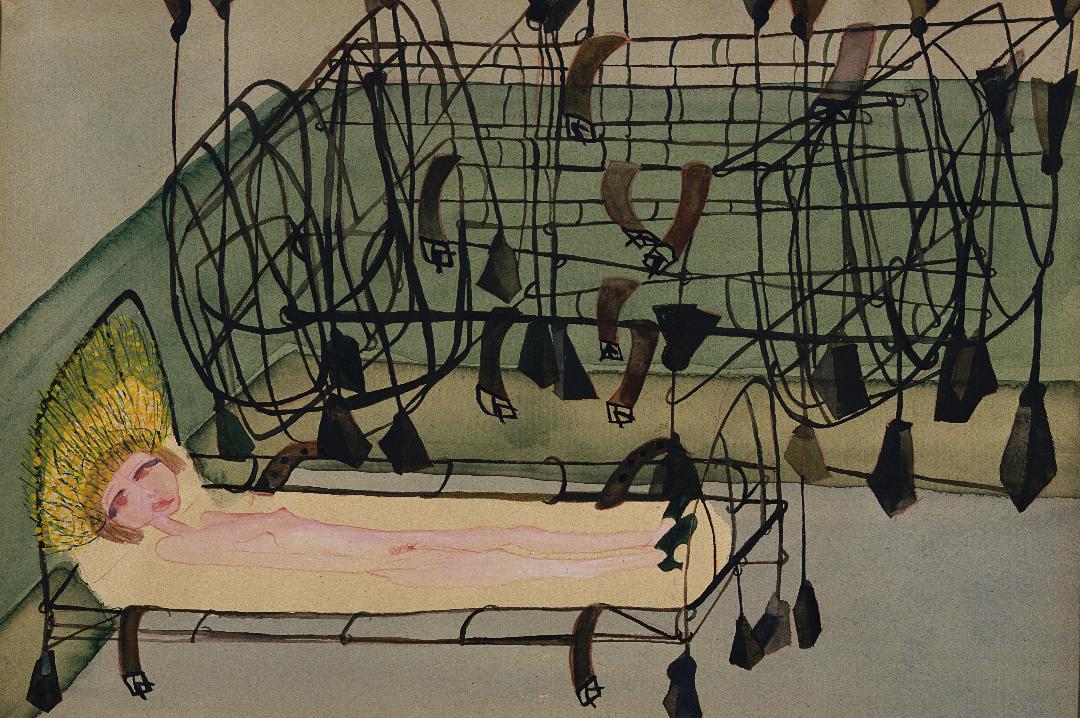

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)