Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliEsistono quadri da storici d’arte e quadri per tutti; quadri antipatici e quadri popolari. Quadri a cui accordiamo ogni stima ma che non ci fanno commuovere o sognare. A rigore nessuno può negare che la «Disputa sull’Immacolata Concezione» sia un frutto del miglior Capodimonte; meno che mai un apice sconosciuto del museo. Eppure questo severissimo quadrone, eseguito per la chiesa dell’Annunciata di Cortemaggiore (a venti chilometri da Piacenza e altrettanti da Cremona), non è tra le stazioni obbligate del tour rinascimentale del museo. Lo ha dipinto, sul finire degli anni Venti del Cinquecento, un maestro friulano, il Pordenone (1483-1539): unico competitor di Tiziano nel secolo di Tiziano.

Inutile aggiungere che allo stato dell’arte non c’è gara. Hai voglia ad arricchire il palcoscenico lagunare con iniezioni di Palma, Cariani, El Greco, Schiavone, Lotto: Tiziano sbaraglia tutti. Ma Pordenone, con la sua reinvenzione muscolare della tradizione veneziana, rischiò di impensierirlo. Vasari, a cui piaceva, gli riservò le quattro parole giuste: «fierezza, pratica, vivacità e terribilità». Questa via poco meno che portentosa si segue nella metrica murale dove non contano le sottigliezze quanto gli effetti speciali e il coinvolgimento dello spettatore. Però si coglie bene anche nei quadri.

Con il frasario strapotente di Pordenone si può entrare in confidenza anche guardando la nostra tavola: di qualità smagliante a cominciare dal primo piano innescato dal piedone del santo che va quasi a toccare l’incredibile orlo del manto ocraceo del compagno al lato opposto. Il quadro, affondato in un tramonto dorato, è solitamente esposto dinanzi alla «Danae» di Tiziano: uno di quei flash privatissimi dinanzi ai quali siamo invitati a calarci nei panni del guardone di turno. Ma qui dobbiamo staccare lo sguardo dai gioielli indiscreti del cardinal Farnese e rimetterci in riga per il colloquio, che immaginiamo di torturata intelligenza, con quei quattro sapienti, Girolamo, Ambrogio, Agostino e Gregorio: più michelangioleschi di quanto non sia mai stato Michelangelo.

Ormai trentenne, il friulano era approdato a Roma al momento giusto (come trovarsi a Londra con chitarra nel 1965) e aveva poi messo a frutto lo shock energizzante (preservandolo) in alcuni tra i cicli più impattanti dell’Italia settentrionale. Strappati dal loro contesto i quadri acquistano un’altra vita all’insegna del caso (se non del caos). Certo, non si può negare che, da Cortemaggiore a Napoli, il tema iconografico dell’Immacolata Concezione si perda per strada: a Capodimonte la sant’Anna, vistosa massaia come ne compariranno a legione nella bottega dei Carracci, sembra un tecnico del genio civile venuto a constatare un buco nel soffitto. Se fosse al suo posto, dove oggi compare una copia esatta del quadro che alcuni dicono di Agostino Carracci (qualcuno di Annibale), rivolgerebbe lo sguardo all’apparizione divina in affresco.

Ogni trasferimento è discutibile quanto doloroso. Ma qualcosa sempre si guadagna. Prendiamo il Gerolamo a sinistra, che si copre e si svela nel gioco ripetuto delle pieghe del mantellone rosso. In pianta stabile a Napoli da trecento anni e, da oltre sessanta nella Reggia di Capodimonte, in lui salutiamo un anticipo degli eremiti dello spagnolo Ribera che circolano liberamente al secondo piano, una volta superate le colonne d’Ercole della «Flagellazione» del Caravaggio. Ribera conosceva il Cinquecento padano avendo risieduto a Parma nel 1611 (e tutto lascia credere che allungasse il passo a Cortemaggiore).

Cinque anni dopo si sarebbe trasferito a Napoli. Alcuni degli studiosi cresciuti a pane e Capodimonte hanno gioco facile nell’isolare nelle epidermidi del santo (un Mosè di Michelangelo sfinito dai digiuni) un prodromo delle senescenze ineroiche dello spagnolo. Abbiamo guardato Pordenone con gli occhiali di Ribera. A Capodimonte la fenomenologia della vecchiaia passa anche attraverso queste connessioni tra un secolo e l’altro, tra l’uno e l’altro piano. A riprova che la notte, in orario di chiusura, i primi visitatori di un museo siano gli autori alle pareti. Inquilini e padroni di casa.

Entrare a Capodimonte dalla porta del Cigoli

Una luminosità e una finezza di stesura insospettabili

Da Pordenone a Ribera: andata e ritorno

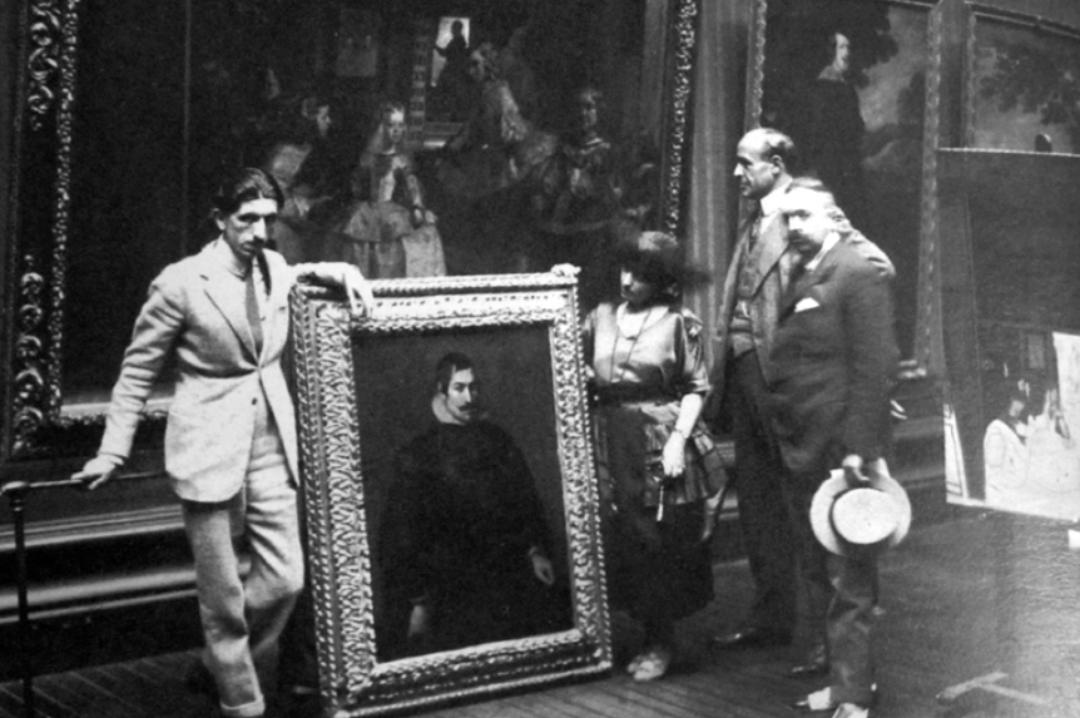

La «Disputa sull'Immacolata Concezione» del Pordenone (particolare)

Altri articoli dell'autore

Nel 1721 il più pagato pittore del mondo di allora inviò da Napoli per il Belvedere superiore della capitale austriaca un vero e proprio manifesto pasquale

Vivo, sulfureo, incazzoso e fuori dal coro, il compianto critico d’arte torinese ci regala un ultimo contributo su come è cambiato il mestiere dal 2009

Grazie a Claire Van Cleave per la prima volta la raccolta completa dei disegni superstiti del Museo di Capodimonte trova casa in un volume (in inglese) illustrato

Tommaso Tovaglieri compone un’avvincente biografia su uno dei maggiori storici dell’arte del secolo scorso, tracciando parallelamente un itinerario tra gli splendori e le miserie della critica d’arte italiana