Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoliSede coerente perché ammantata di astrologici messaggi reconditi, Palazzo dei Diamanti ospita dal 23 marzo al 21 luglio il forse più inquietante fra gli artisti: Maurits Cornelis Escher. Olandese (1898-1972), Escher fu artefice visionario di realismi impossibili e filosofiche simbiosi d’arte e geometria, di suggestivi teoremi geometrici, intuizioni matematiche, paradossi della logica in quella sua irripetibile sfida all’umana percezione visiva divenuta ormai immaginario collettivo. Organizzata da Ferrara Arte con Arthemisia, Escher Foundation e Maurits LP, curata da Federico Giudiceandrea e Mark Veldhuysen, presidente Escher Foundation, catalogo Skira, la mostra si articola in 6 sezioni.

«Gli inizi»: i primi lavori evidenziano, tra forme sinuose e soggetti naturalistici, l’iniziale adesione a Liberty, Art Nouveau e Simbolismo, ma già dal 1922 mostrano prospettive ardite e inusuali, anticipando i temi della maturità.

«Italia»: dal 1923 Escher vive a Roma e da lì visita Venezia, Ravello, Ravenna, Ferrara, Siena, Firenze, Volterra, Abruzzi, Puglie (il Gargano), Calabria e Sicilia, dove la sua ricerca si concentra sulla geometria dei panorami e degli elementi naturali e sulla rappresentazione il più minuziosa possibile di quei soggetti.

«Tassellature»: passato in Svizzera nel 1935, nel 1936 Escher è per la prima volta a Granada. Qui è folgorato dall’Alhambra (reggia fortificata degli emiri Nasridi, del XIII e XIV secolo), le cui sofisticate invenzioni ornamentali moresche lo inducono allo studio delle tassellature: suddivisioni del piano in più figure geometriche (poligonali o curvilinee) ripetute all’infinito senza sovrapposizioni e senza spazi vuoti. Le Tassellature sono dal 1937 il tratto distintivo di tutta la poetica di Escher ed esse fondono fantasia, elaborazione geometrica, figurazione, tutto portando alla metamorfosi geometrico-sensoriale di paradosso logico e illusione ottica.

«Metamorfosi»: consequenziali alle tassellature sono le Metamorphosen, ossia le trasformazioni di un essere o di un oggetto in un «altro» di diversa natura, grazie alla modificazione e concatenazione di diverse tassellature. Escher crea così vortici trasformativi di forme astratte in forme animate e viceversa, fluendo dall’une all’altre senza soluzione di continuità: così l’iconica xilografia «Metamorphose II» del 1939-40 e lunga 4 metri è un incalzante universo circolare in cui una lucertola si evolve in pesce per tramutarsi in uccello che a sua volta si trasforma in cuspide di tetto e poi ancora in cubo e poi cella di alveare ecc. Nelle serie «Cicli e Metamorfosi» Escher esprime la sua ricerca di rappresentare l’Infinito nell’ossessiva suddivisione del piano, applicando gli studi dello scozzese Harold Coxeter (1907-2003).

«Struttura dello spazio»: fin dagli esordi è evidente l’attenzione di Escher alla struttura compositiva delle sue opere, tanto che già dalla metà degli anni ’30 abbandona gradatamente la rappresentazione euclidea dello spazio per filtrare la sua fascinazione per matematica e geometria in sfere, solidi geometrici, superfici riflettenti come il Nastro di Möbius (un oggetto percepito a due facce che, a un’osservazione più attenta, si rivela di solo una), in un percorso espressivo fondante di tutta la sua poetica di paradossi, distorsioni prospettiche e illusioni ottiche.

«Paradossi geometrici»: la sezione conclusiva focalizza le conoscenze geometriche di Escher che, più visive e intuitive che sperimentali, sono l’origine delle sue distorsioni prospettiche a prima vista plausibili ma di fatto impossibili e destabilizzanti, come le litografie più celebri: «Relatività» (1953), «Galleria di stampe» (1956), «Belvedere» (1958), «Salire e scendere» (1960), «Cascata» (1961). Tutto ciò fa sì che l’arte di Escher sia sempre accompagnata dall’aspettativa di scoprirvi strutture geometriche plausibili a contraddire l’umana esperienza del quotidiano.

«Relatività» (1953), di Escher (particolare). Collezione M. C. Escher Foundation, Paesi Bassi. © 2024 The M. C. Escher Company

«Mano con sfera riflettente» (1953), di Escher. Collezione Rock J. Walker / Walker Fine Art, Usa. © 2023 The M. C. Escher Company

Altri articoli dell'autore

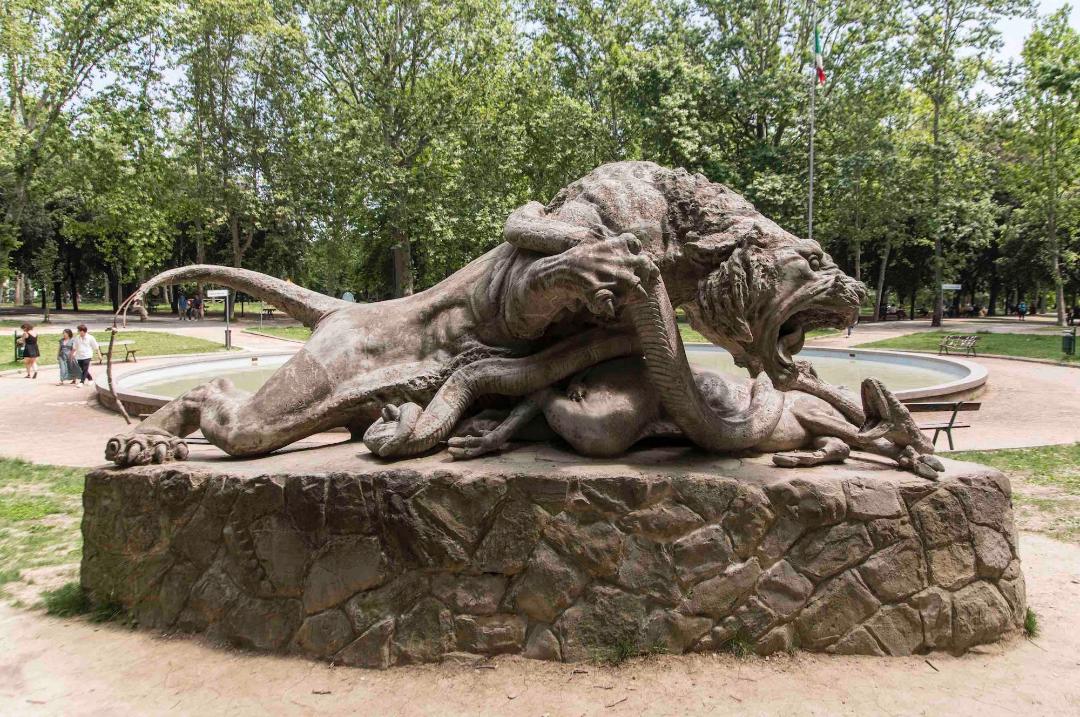

Silvia Camerini-Maj ci guida tra vie, cortili e giardini bolognesi con un racconto accurato e non privo di humour delle storie che si celano dietro le sculture cittadine: dal «Nettuno» di Giambologna al Lucio Dalla pop di Piazza Grande

Il 25 marzo a Parigi il raro «Studio di Amorino alato» di Annibale Carracci, esposto al Louvre, sarà battuto dalla maison, con stima 30–50mila euro, dopo una storia collezionistica di quattro secoli

Nel Museo Diocesano di Padova sono esposte le due uniche parti note del manoscritto miniato da artisti atti alla corte dei da Carrara

Una scultura rara ha illuminato il percorso dell’artista che sfidò il laconismo giacobino per inventare un nuovo linguaggio allegorico