Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Scotto di Vettimo

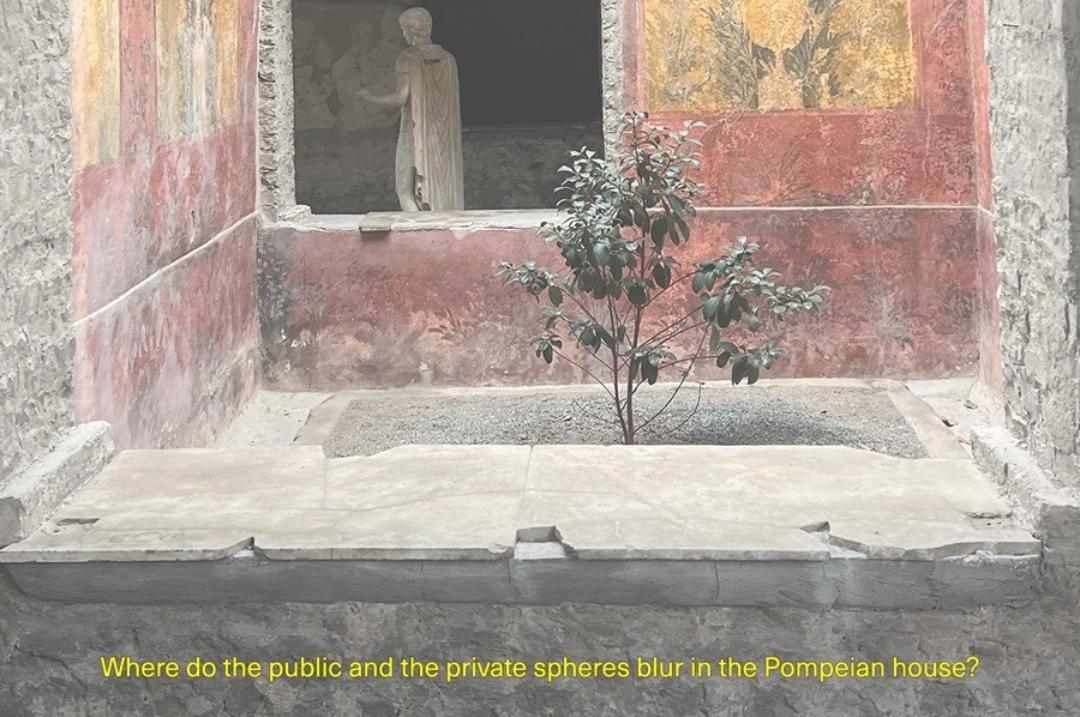

Leggi i suoi articoliChe cosa possiamo imparare dai resti della vita domestica a Pompei? Come furono rappresentati questi resti nell’architettura, nell’archeologia e nella cultura al tempo dello scavo e della scoperta di Pompei e come sono rappresentati oggi? E ancora: Pompei rivela qualcosa sul significato culturale o soft power politico della sfera domestica e quotidiana? Dove si confondono la sfera pubblica e quella privata nella casa pompeiana? Sono alcuni degli interrogativi emersi dall’indagine compiuta da Deborah-Joyce Holman (Basilea 1991) sul sito archeologico di Pompei, nell’ambito del secondo ciclo di Digital Fellowship. Il progetto, attivato nel 2002 in collaborazione con la casa editrice Artem, rientra nelle attività di «Pompeii Commitment. Materie archeologiche», programma di arte contemporanea ideato nel 2020 da Massimo Osanna (direttore generale Musei del MiC) e Andrea Viliani (direttore del Museo delle Civiltà di Roma), supervisionato dal 2021 da Gabriel Zuchtriegel (direttore del Parco Archeologico di Pompei) e curato da Andrea Viliani, Stella Bottai e Caterina Avataneo.

Le domande, sovrascritte su una serie di fotogrammi publicati sul portale pompeiicommitment.org, costituiscono il lavoro «Framing Pompeii», investigazioni condotte dall’artista sulla funzione della domus pompeiana, spazio domestico, di intimità e di rappresentanza, quindi luogo di intreccio tra vita privata, pubblica e politica, ma anche sistema significante estremamente mutato dai tempi dello scavo ad oggi. Il progetto Digital Fellowship coinvolge artisti, curatori e ricercatori, impegnati per alcuni mesi a svolgere ricerche sul sito pompeiano per sviluppare narrazioni e indagini inedite, attraverso approfondimenti su depositi archeologici, documentazione d’archivio, letteratura scientifica e in dialogo con le diverse professionalità impegnate sul sito: archeologi, architetti, archeozoologi, archeobotanici, antropologi, chimici, fisici, geologi, esperti della sicurezza, conservatori.

Al termine del periodo di ricerca, il risultato, condiviso online, offre nuove prospettive e inedite narrazioni del sito archeologico più noto al mondo. Assieme a Deborah-Joyce Holman, fanno parte del programma 2024: Sophia Al-Maria (Tacoma 1983), Jennifer Allora (Filadelfia 1974) & Guillermo Calzadilla (L’Avana 1971), Ed Atkins (Oxford 1982), Meriem Bennani (Rabat 1988), Liliane Lijn (New York 1939), SAGG NAPOLI (Napoli 1991), Marianna Simnett (Londra 1986) e la curatrice Noam Segal con le artiste Libby Heaney (Tamworth 1981), Agnieszka Kurant (Łódź 1978) e Marina Rosenfeld (New York 1968).

Deborah-Joyce Holman. Foto Jelena Luise

Altri articoli dell'autore

Labirinto, percezione e disarticolazione si incontrano nella pittura dell’artista romano a partire dal secondo Novecento, come dimostra la personale dedicatagli da Alfonso Artiaco

L’omonimo museo possiede una delle collezioni di plastiche storiche più organiche al mondo, frutto della donazione dei fondatori Maria Pia Incutti e Salvatore Paliotto

Gli ambienti ipogei cinquecenteschi, recentemente restaurati e integrati nel sistema museale della città, sono al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione che si completerà nel 2026

Tra i progetti più recenti, un video costruito a partire dalla lettera con cui Marzio Colonna introdusse Caravaggio al Pio Monte