Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa realtà non è ciò che il nostro occhio pigro ci mostra. La realtà e la verità non sono accondiscendenti verso le convenzioni, ottiche o estetiche che siano. Agli inizi piuttosto balbettanti della sua attività artistica, Francis Bacon, come tanti della sua generazione (era nato nel 1909) fece la conoscenza di una delle avanguardie storiche, il Cubismo, che aveva scardinato la convenzionalità imitativa di una spazialità presunta e artificiosa, che nel XIX secolo aveva perso definitivamente la sua ragion d’essere dopo l’avvento della fotografia. L’incontro non si era rivelato soddisfacente se il giovane artista distrusse quasi tutta la sua produzione di quel periodo. Per tutta la vita, come il Cavaliere della celebre incisione di Dürer, fu accompagnato da due sgraditi compagni di strada: il diavolo tentatore era la deriva nell’illustrazione; la morte era l’abbandono alla decorazione, ciò che individuava nell’Astrattismo. La cosa più difficile fu resistere alle lusinghe dell’illustrazione, cioè, come ha scritto Matthew Spender, un artista cui dobbiamo un breve ma illuminante saggio su Bacon (edito nel 2014 da Clichy), la pittura che, «ai nostri tempi, è in competizione con la macchina fotografica, oppure che, in tempi lontani, obbligava all’uso dell’intelligenza per leggere una narrativa nelle figure rappresentate nel quadro».

Bacon dichiarò più volte che, come Van Gogh, cercava la realtà nella distorsione di un corpo o di un volto; da questo punto di vista, Matthew Spender ritiene (e in questo è in buona compagnia) che non sarebbero esistiti i ritratti di Bacon senza le «Dora Maar» di Picasso, ma, aggiunge, i presupposti di quest’ultimo erano totalmente diversi rispetto a quelli di Bacon, cui premeva ciò che, secondo Spender, non c’è in Picasso: «La percezione illuminata del presente che è, per Bacon, l’elemento assolutamente essenziale in un’opera d’arte». Infine, «se il Modernismo implica l’abolizione dello spazio rinascimentale, con la prospettiva e il punto di recessione e tutto il resto, Picasso mi sembra più moderno di Bacon. Bacon fa sempre riferimento allo spazio recessivo. I suoi quadri sono come una scena ambigua intravista attraverso una porta che si apre e si chiude velocemente. (…) Si può entrare in un quadro di Bacon e trovarci un mondo. In Picasso ci sono delle allusioni allo spazio recessivo, ma non ci si può entrare».

Nelle sue conversazioni Bacon citava spesso gli «Old Masters» e gli artisti dell’Ottocento che lo interessavano: Michelangelo, Tiziano, Velázquez, Rembrandt, Ingres, Géricault, Van Gogh, Cézanne (non quello delle bagnanti perché, diceva, «sembrano foche, non vi pare?», ma il pittore di paesaggio). Il critico di «The Guardian» Jonathan Jones non nascose la sua delusione quando vide «il diavolo divino dell’arte moderna britannica» accostato ad alcuni di quei giganti nella mostra «Bacon and the Masters», allestita nel 2015 al Sainsbury Center for Visual Art. «Questa mostra (…) non rivela solo un fallimento estetico, ma anche morale. Bacon sembra dolorosamente artificioso e insincero», scrisse Jones. Forse al recensore sfuggiva un dettaglio: esattamente come Picasso, Bacon era un vero e proprio ladro d’immagini, inclusive, appunto, di opere, a volte addirittura di dettagli di opere, di celebri artisti: della «Strage degli innocenti» di Poussin, ad esempio, ciò che lo attraeva era l’urlo della madre. «Guardava l’arte del passato con gli stessi occhi con cui guardava le foto o la realtà o i propri quadri, dove solo per un attimo il caso ha funzionato», insiste Spender. Il rapporto che l’ultimo grande pittore tradizionale europeo intratteneva con la storia dell’arte non aveva nulla a che fare con presunte «influenze»; il fatto forse difficile da accettare è che lui riconosceva la sua totale appartenenza a quella storia, anzi a quella cultura. Visitava i musei, ma, è noto, gli bastavano le riproduzioni delle opere dei maestri per conviverci nel suo studio. Lo stesso faceva per i ritratti, precisando tuttavia che si trattava quasi sempre di persone che frequentava e che conosceva bene.

Uno dei «Three Studies for a Portrait of Isabel Rawsthorne» eseguiti da Bacon nel 1965. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved, Dacs/Artimage 2024. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd. Sainsbury Centre, University of East Anglia

La verità offende

La fotografia, appunto: «Oggi quando si guarda qualcosa, spiegò una volta Bacon, non lo si guarda in modo diretto ma si è condizionati dall’impatto esercitato su di noi dalla fotografia e dal cinema. E il novantanove per cento delle volte trovo che le fotografie siano più interessanti della pittura, astratta o figurativa che sia (…). Attraverso l’immagine fotografica mi ritrovo a vagare dentro all’immagine e a estrarne quella che ritengo sia la sua realtà più di quanto mi sia possibile semplicemente guardando a quella realtà. E le fotografie non sono solo punti di riferimento; spesso funzionano come detonatori di idee». Sono parole tratte dalla seconda della celebre serie di interviste che rilasciò al critico e storico dell’arte David Sylvester. Nella stessa conversazione Sylvester sollecitò l’artista sulla presenza dell’«orrore», tema che entrò quasi naturalmente in connessione con quello della realtà: «Ho sempre aspirato a esprimermi nel modo più diretto e più crudo possibile, e forse, se una cosa viene trasmessa direttamente, la gente la trova orripilante, rispose l’artista. Perché, se dici qualcosa in modo molto diretto a una persona, questa a volte si offende, anche se quello che hai detto è un fatto. Perché la gente tende a essere offesa dai fatti, o da quella che una volta veniva chiamata verità».

Il cinquantasettenne Bacon, ai tempi di quell’intervista (era il 1966), aveva già all’attivo le opere chiave della sua produzione. Una di esse è «Crocifissione» (1933), una sorta di carcassa animale che Herbert Read aveva pubblicato nel suo libro Art Now ed esposto nell’omonima mostra collettiva alla Mayor Gallery di Londra. «Tre studi per figure alla base di una Crocifissione», dipinto intorno al 1944 ed esposto l’anno seguente alla Lefevre Gallery di Londra, che Raymond Mortimer, critico di «News Statesman and Nation», recensì con queste parole: «Sembrano derivate dalla “Crocifissione” di Picasso, ma ulteriormente distorte con colli di struzzo e bottoni che sporgono da borse: l’effetto complessivo è cupamente fallico». Del 1946 è «Painting», che Graham Sutherland, collega e all’epoca amico di Bacon, consigliò a Erica Brausen (un’artista più nota come agente per la Redfern Gallery) che lo acquistò per 200 sterline. La scheda del catalogo online del MoMA di New York (che l’acquistò per 280 sterline nel 1947 dalla stessa Brausen) dov’è ora conservata l’opera, la descrive così: «Un’immagine indiretta, ma minacciosa, di un anonimo personaggio pubblico. L’ombrello che lo oscura parzialmente potrebbe riferirsi a Neville Chamberlain, il primo ministro britannico dell’anteguerra che era noto per portarne uno (…). La sua smorfia dentale suggerisce una profonda brutalità sotto l’apparenza corretta». Bacon ne parlò più semplicemente come «quel quadro che sembra una macelleria [e che] mi è venuto fuori per caso. Stavo tentando di rappresentare un uccello che si posa su un campo (…) l’uccello ha di colpo suggerito l’intera immagine».

Erica Brausen, che intanto si era messa in proprio aprendo a Londra la Hanover Gallery, fu la prima a esporre gli altrettanto celebri dipinti della serie ispirata dal «Ritratto di Innocenzo X» di Velázquez, iniziata alla fine degli anni Quaranta e proseguita per tutto il decennio successivo e in parte degli anni Sessanta. L’artista, parlandone con Sylvester, avrebbe preso le distanze da quei dipinti, anche se, per notorietà, il papa urlante (ispirato dal fotogramma dell’urlo della donna con il pince-nez colpita dai cosacchi nel film «La corazzata Potëmkin» di Ejzenstejn) potrebbe stare a Bacon come Marilyn sta a Warhol: «Ho sempre pensato che [il papa di Velázquez] fosse uno dei più grandi dipinti dell’arte mondiale (…). E ho tentato, con scarso, scarsissimo successo, di farne delle registrazioni: registrazioni distorte. Rimpiango di averlo fatto, perché ritengo che siano molto stupide». Anche in questo caso lavorò sempre da fotografie dell’opera, che non vide mai dal vero. Del ’53 è «Two Figures», due nudi maschili che lottano (come nella foto di Muybridge da cui l’opera è tratta) o si accoppiano. Nel dipinto, che appartenne all’amico Lucian Freud, chi sta sopra forse è uno dei grandi, distruttivi amori di Bacon, Peter Lacy, un ex pilota militare che gli fu compagno dal 1952 al 1962, quando morì.

«Head VI» (1949) di Francis Bacon. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved, Dacs/Artimage 2024. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd. Arts Council Collection, Southbank Centre, London

Archeologia di un atelier

Nel 1957 una nuova personale alla Hanover Gallery rivela una nuova ossessione: sei dipinti esposti sono ispirati a «Il pittore sulla via per Tarascona» di Van Gogh. Il venerato artista olandese provoca uno shock anche nello stile e nella composizione della tavolozza di Bacon, che abbandona i torni cupi per farsi sgargiante, ai limiti della violenza cromatica. L’artista, a quel punto, è una star contesa dai mercanti: nel 1958 abbandona la Hanover Gallery per la potente Marlborough, fondata e diretta da Frank Lloyd. A occuparsi di lui, e a marcarlo stretto controllandone la produzione, è Valerie Beston, dello staff della galleria.

Il mito e la fama internazionale di Bacon, che nel 1954 aveva condiviso il Padiglione britannico alla Biennale di Venezia con Lucian Freud e Ben Nicholson, prendono forma in questi anni. In Italia la prima galleria a dedicargli una personale è nel 1958 La Galatea di Torino, diretta da Mario Tazzoli, affiancato, nelle scelte, dal critico Luigi Carluccio. Le vicende biografiche s’intrecciano sempre più strettamente con la sua pittura; nel 1961 prende studio nelle ormai leggendarie stanze all’indirizzo 7 Reece Mews, in un’ex rimessa di carrozze a South Kensington. È la casa studio in cui si fa fotografare, nella stanza adibita ad atelier, tra cumuli di ritagli di giornali, fotografie, tele rovesciate, cartacce, tubetti e barattoli di colore, piatti utilizzati come tavolozza, tavoli e sedie incrostati di colore, tele distrutte, disegni, cavalletti e pareti cosparse di prove di colore, dai fotografi che ne immortalano lo sguardo da rapace notturno, il corpo abbandonato su uno sgabello o accasciato sul lavabo. Qui lo ritraggono Cecil Beaton, Peter Stark, Jorge Lewinski, Henri Cartier-Bresson, John Deakin.

È qui, che nel film biografico «Love Is the Devil» di John Maybury (1998), fa irruzione, nella prima scena, George Dyer (interpretato da Daniel Craig, il futuro, nuovo James Bond, mentre il ruolo dell’artista venne affidato a Derek Jacobi) piombando al suolo dal lucernario durante un tentativo di furto. Dyer, incontrato nel 1963, aveva nella realtà un passato da piccolo criminale e un presente minacciato dalla depressione. Il nuovo compagno dell’artista diventa da subito, tramite le fotografie scattate da Deakin, il modello ossessivamente presente nelle sue opere. Venne trovato morto il 25 ottobre 1971 all’Hotel des Saints-Pères a Parigi, circa 36 ore prima dell’inaugurazione di una retrospettiva al Grand Palais del suo compagno, che pochi mesi dopo gli dedica il primo grande «memorial» scandito in un trittico. Lo stesso farà nell’agosto nel ’72 e tra maggio e giugno del ’73.

Francis Bacon fotografato nel 1967 da J.S. Lewinski. © Mayotte Magnus / National Portrait Gallery, London

Fauna londinese

Ma nel ’66, all’epoca della più bella fra le interviste rilasciate a David Sylvester, la tragedia è lontana. L’anno prima, a luglio, in occasione della vernice di una mostra di Giacometti alla Tate Gallery l’artista incontra Michel Leiris, l’antropologo e poeta francese dall’imprinting surrealista, nei cui scritti riconoscerà la più affidabile e profonda interpretazione della sua opera. Bacon, che Deakin aveva ritratto per «Vogue» (luglio 1962) tra le due metà di un maiale macellato, è da tempo il gaudente giocatore d’azzardo, impenitente bevitore, avido consumatore di ostriche e champagne al Wheelers Restaurant, fedelissimo membro del Colony Room Club a Soho, di proprietà, all’epoca, di Muriel Belcher (soggetto, manco a dirlo, di alcuni ritratti di Bacon).

Il pantheon o la fauna baconiana sfilano ora, sino al 19 gennaio 2025, nella mostra «Francis Bacon. Human Presence», alla National Portrait Gallery di Londra. Ne fanno parte due primedonne. C’è Isabel Rawsthorne, artista e per un certo periodo compagna di Giacometti; c’è Henrietta Moraes (al secolo Audrey Abbott), un ritratto della quale, dipinto da Bacon nel 1963, è stato venduto nel 2012 da Christie’s New York nel 2015 per 47,7 milioni di dollari. Moraes fu forse l’ultima regina di quell’affascinante dinastia di muse e modelle facenti parte di un passato in cui arte e bohème, bellezza e dannazione, erano sinonimi inscindibili. Modella anche di Lucian Freud (con il quale ebbe, ça va sans dire, anche una relazione), è morta a 68 anni nel 1999 dopo una vita di alcol, tumultuose vicende sentimentali e droghe. Visse i suoi ultimi anni come compagna dell’artista Maggi Hambling, che la definì «il più affascinante cadavere che avessi mai visto». La mostra contribuirà a incentivare le vendite delle più note biografie di Bacon, da quella iperdettagliata, edita da HarperCollins nel 2022, di Mark Stevens e Annalyn Swann, a quella, più appetibile per gli adepti del gossip, dell’amico Daniel Farson (pubblicata in Italia da Johan & Levi), un giornalista, complice e testimone di eccessi del pittore.

Tutte le biografie ripercorrono un’infanzia trascorsa in Irlanda con un padre allevatore di cavalli da corsa e una madre originaria di una famiglia arricchitasi con il commercio di acciaio e carbone, l’adolescenza e l’iniziazione sessuale ad opera degli stallieri nelle scuderie paterne e la giovinezza, i primi lavori a Londra, dove si era trasferito, spazianti dal servizio come maggiordomo al design di mobili. Ben presto è l’ora dei viaggi a Berlino (dove, precisò l’artista, non si dedicò all’arte ma al puro divertimento) e a Parigi, la città cui resterà per sempre legato e dove, nel 1927, resta folgorato dai dipinti di Picasso esposti alla Galerie Paul Rosenberg e decide di dedicarsi seriamente all’arte. E poi, ovviamente, tutti i biografi si soffermano sugli amori, le passioni, la violenza subita o esercitata, l’alcol e l’attrazione per la bella vita.

Ma l’attuale mostra potrebbe suggerire analisi e letture più approfondite, complice il tema a lui più congeniale: «Forse è perché il conflitto tra precisione documentaria e verità pittorica raggiunge il suo climax nel ritratto, che quando Bacon dipinge ritratti l’arte della pittura che può, apparentemente, esistere per lui solamente in uno stato di alta tensione, si accende sino all’incandescenza», scrive Leiris nel 1967. E sì, si potranno leggere o rileggere le interviste con Sylvester, sia pure al netto delle inevitabili reticenze e delle piccole grandi bugie. È in quelle conversazioni che Bacon pronuncia due delle sue più celebri frasi: «Ho sempre sperato di riuscire a dipingere la bocca come Monet dipingeva un tramonto (…). Ho sempre voluto dipingere il sorriso, senza mai riuscirci».

«Henrietta Moraes» (1966) di Francis Bacon. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved, Dacs/Artimage 2024. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd. collezione privata

«Pollock? Una merlettaia»

Identificava l’arte americana del suo tempo con l’Espressionismo astratto, ma amava gratificare Pollock con la definizione di «merlettaia». E se l’arte americana cercò spesso l’astrazione nello spazio, nel paesaggio, lui dedicò il 95% della sua produzione al tema centrale dell’arte europea: la figura, il volto. Nel suo lavoro la figura umana, sin dal 1949, si traduce in corpo, espressione più diretta (e altrettanto complessa) di ciò che è un uomo. «Studio per corpo umano» è un nudo maschile di schiena che si inoltra nel buio oltre una cortina di veli; un lottatore di sumo è il soggetto di un olio del 1951. Una tipologia umana nella quale è spontaneo, prima ancora che questo venga esplicitato nel titolo di un’opera del 1967, riconoscere l’uomo-scimmia Sweeney, protagonista dei più tenebrosi versi di T.S. Eliot, tra i poeti più amati da Bacon. E, come fa Eliot con Sweeney (in «Sweeney Among the Nightingales» ponendolo a guardia delle Porte del Sogno nell’Eneide e tramutandolo in Agamennone assassinato), Bacon eleva il sordido all’epico, la quotidianità al mito e alla tragedia.

A proposito di letture baconiane, assai più produttiva di un’overdose di gossip può rivelarsi la lettura di un saggio che Marco Tonelli (De Luca editore, 2014) ha dedicato alle «atmosfere» letterarie, da Eschilo a Beckett, da Conrad a Pound, da Yeats a Gide, da Dostoevskij a Joyce, in cui si muovono o potrebbero muoversi i personaggi di Bacon. Il quale, per tornare in territorio pittorico, operava in una tradizione europea nella quale l’anatomia, da Leonardo e Vesalio alla ceroplastica sei e settecentesca, diventa la scienza in maggiore complicità con l’arte. E forse, oltre che nel Surrealismo (non nell’Espressionismo, che odiava), i precedenti storici delle distorsioni baconiane potrebbero essere riconosciuti in quella fase in cui la conoscenza dell’anatomia trova la sua enfasi, la sua iperbole, nelle contorsioni manieriste. Non è un caso se Peter Greenaway, dedicando un film all’incisore Hendrick Goltzius, protagonista di quell’epoca di turgidi virtuosismi, abbia calcato la mano sull’erotismo. Ci si potrebbe chiedere anche se Bacon conoscesse il frammento rimasto di «La lezione di anatomia del dottor Deyman» di Rembrandt. Certo è che in quella dissezione anatomica c’è molto di ciò che sarà Bacon: c’è un rito, una sorta di celebrazione laica della carne (lo officiano le mani superstiti dell’anatomopatologo e l’assistente che a sinistra regge, come una pisside, la calotta cranica rovesciata); c’è un protagonista di cui conosciamo il nome, Joris Fonteyn detto Zwarte Jan, ladro impiccato il giorno precedente la dissezione, ma al suo posto potrebbero esserci Peter Lacy, George Dyer o Henrietta Moraes. E c’è, come nei dipinti di Bacon, la proiezione del sordido nel mito, che in questo caso collima con il sacro, perché quel bellissimo ladro, giustiziato e ora al servizio della scienza, è ritratto in magistrale scorcio, come il «Cristo morto» di Mantegna. La «Human Presence» che dà il titolo all’attuale mostra londinese in Bacon è anche questo, oltre, beninteso, all’autobiografia di un pittore attivo a Londra nella seconda metà del XX secolo.

«Study of the Human Head» (1953) di Francis Bacon. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved. Dacs 2024. Collezione privata

L’eredità, il catalogo, il record

E allora torniamo a Londra. Al 7 di Reece Mews non c’è più lo studio di Bacon, ricostruito con tutti i suoi 7.500 reperti catalogati e scandagliati da un’équipe di storici dell’arte, restauratori e archeologi, alla Hugh Lane Gallery di Dublino, città natale dell’artista, per volere del suo erede universale, John Edwards, compagno di Bacon nei suoi ultimi 16 anni di vita. A quell’indirizzo ha però sede il Francis Bacon Estate, presieduto dall’artista Brian Clarke, esecutore testamentario dell’eredità di Francis Bacon e poi di John Edwards, dopo la morte di quest’ultimo nel 1993. Nel 2016 il Bacon Estate ha dato alle stampe il Catalogo ragionato delle opere di Bacon, curato da Martin Harrison, con la collaborazione di Rebecca Daniels. In tre volumi sono schedate 584 opere; vi sono pubblicati anche alcuni dei rari disegni e studi preparatori del pittore, che in genere agiva direttamente sulla tela basandosi, s’è detto, su fotografie («non faccio disegni, sono un pittore»). Risale al 2013 il suo record personale in asta, con i 142,4 milioni di dollari pagati per «Tre studi per Lucian Freud», un trittico del 1969 battuto da Christie’s New York.

Più che a Goya somiglia a Walt Disney

«Può darsi che dopotutto la pittura sia cosa da vecchi. Pensate a Rembrandt, a Tiziano, a Goya, a Cézanne, tutti più grandi negli ultimi anni», disse Bacon, otto anni prima di morire a causa di una crisi cardiaca, che lo colse nel 1992 a Madrid. Ma lui si «sarebbe preferito» alla luce della produzione tarda? Lucio Pozzi, artista che per molti anni è stato anche un opinionista di «Il Giornale dell’Arte», scrisse nel 1990, commentando una retrospettiva dell’ormai anziano maestro al MoMA di New York: «L’angoscia apparente degli inizi mi si è trasformata in stilizzazioni fredde e calcolate. Bacon (…) mi appare ora come un cortigiano dell’Ortodossia Consumista tanto quanto Frank Stella, Roy Lichtenstein o Richard Serra».

John Berger, eminenza grigia della critica d’arte britannica, forse non intendeva attentare alla nobiltà pittorica di Bacon quando, nel 1972, lo paragonò a un altro celebre americano. Ma il dubbio sulla portata dell’arte baconiana traspare: «Non è con Goya o con il primo Ejzenstejn che [Bacon] deve essere paragonato, ma con Walt Disney (…). Le sorprendenti somiglianze formali delle loro opere - il modo in cui gli arti sono distorti, le forme complessive dei corpi, il rapporto delle figure con lo sfondo e tra loro, l’uso di abiti sartoriali ordinati, il gesto delle mani, la gamma di colori utilizzati - sono il risultato di atteggiamenti complementari di entrambi nei confronti della stessa crisi. Anche il mondo di Disney è carico di vana violenza. La catastrofe finale è sempre in agguato. Le sue creature hanno personalità e reazioni nervose; ciò che manca loro (quasi) è la mente. (…) I dipinti di Bacon non commentano, come spesso si dice, alcuna esperienza reale di solitudine, angoscia o dubbio metafisico; né commentano le relazioni sociali, la burocrazia, la società industriale o la storia del XX secolo. Per fare una qualsiasi di queste cose avrebbero dovuto occuparsi di coscienza. Ciò che fanno è dimostrare come l’alienazione possa provocare un desiderio della propria forma assoluta, che è l’assenza di pensiero. Questa è la verità coerente dimostrata, più che espressa, nell’opera di Bacon».

«Study for Self-Portrait» (1963) di Francis Bacon. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved, Dacs/Artimage 2024. Foto: Prudence Cuming Associates Ltd. Amgueddfa Cymru-Museum Wales

Figli, nipoti e pronipoti

Se il primo e l’ultimo dei grandi pittori tipicamente americani, Pollock, è più popolare, il suo collega figurativo europeo si è dimostrato assai più influente. Baconiani lo sono stati molti artisti che negli anni Sessanta tentarono di uscire dall’impasse informale. Lo sono stati, nel decennio successivo, i realisti più duri e puri (Franco Francese, ad esempio). Dal 1990 in poi artiste come Nan Goldin o Marlene Dumas confermarono quanto fossero incancellabili, dalla storia dell’arte, le cicatrici baconiane. Lo stesso si potrebbe dire a proposito delle performance chirurgiche di Orlan; o, più vicini a noi, di Roberto Cuoghi, Pietro Roccasalva e, in parte, di Markus Schinwald. L’omaggio dedicato all’ultimo Bacon da Jan Hoet nell’edizione del 1992 di Documenta a Kassel, da lui diretta, dove apparve anche un’opera incompiuta dell’anno precedente, non fu solo un coup de théâtre, ma un atto curatoriale che riconosceva la sua decisiva influenza su tanta parte dell’arte post 1950.

I suoi successori al Colony Room Club furono alcuni tra gli Young British Artists. Lo stesso Bacon fece in tempo ad apprezzare un’opera di Damien Hirst («A Thousand Years», del 1990, la teca contenente una testa bovina di cui si nutrono vermi destinati a evolversi in mosche e a morire) da tutti indicato come il suo più diretto erede. Hirst dimostrò la sua passione per il suo ipotetico maestro acquisendone un’opera, «Fury», del 1944. E ancora: il letto disfatto di Tracey Emin potrebbe essere adatto per una messa in posa di Henrietta Moraes; e molto baconiano è il celebre autoritratto di Marc Quinn irrorato del sangue dell’artista. L’attuale ritorno (l’ennesimo) in grande stile della pittura figurativa non può che perpetuare il ruolo di Francis Bacon come punto di riferimento, al pari di Lucian Freud.

Eppure, nonostante la sua intramontabilità, l’importanza di Bacon consiste anche nella sua appartenenza a un’epoca lontana e difficile, come tutte le fasi di transizione. Tentava di superare il Modernismo non per diventare postmoderno, ma per riannodare il filo della pittura spezzato dalle avanguardie storiche: «Posso dire di non avere acquistato capacità di dipingere prima di aver raggiunto la capacità di apprezzare l’arte del passato», dichiarò nel 1984. Ma era conscio, lui, l’ultimo pittore «antico», di vivere in un mondo e in un sistema in cui anche i valori dell’arte si stavano perdendo. Pronunciò, in tempi non sospetti (era il 1961) parole che suonano come una profezia tristemente avveratasi: «Tutta l’arte è ormai completamente diventata un gioco con il quale l’uomo distrae sé stesso. Si potrebbe dire che è sempre stato così, ma ora è solamente un gioco. E sarà sempre più dura per l’artista perché dovrà veramente approfondire il gioco per riuscire a dimostrare il suo valore».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

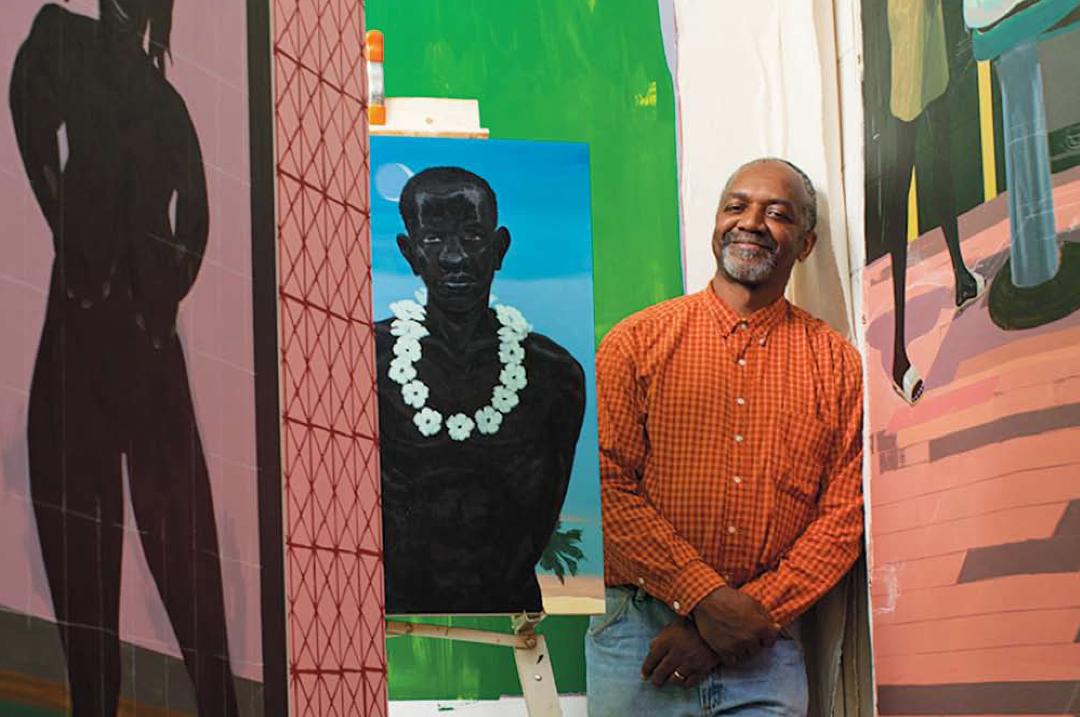

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria