Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa serie dei Primattori, i long-form di Franco Fanelli dedicati ai protagonisti assoluti dell'arte visuale del Novecento.

Esistono due Georgia O’Keeffe; «entrambe», almeno nel nostro immaginario, sono creature di celebri fotografi e questo è un problema, perché l’icona O’Keeffe fa ombra ai dipinti che ha creato nella sua lunga vita, iniziata il 15 novembre 1887 a Sun Prairie, una cittadina nel Wisconsin, e terminata a Santa Fe, nel New Mexico, il 6 marzo 1986.

Il primo a comprendere che sulla ragazza arrivata a New York per la prima volta nel 1907, per proseguire alla Art Students League gli studi intrapresi all’Art Institute di Chicago, si poteva costruire un mito, fu come noto Alfred Stieglitz, fotografo, teorico della fotografia, gallerista e uomo di mondo che non solo si interessò al suo viso e al suo corpo in una serie di sensuali immagini, ma ne divenne l’attempato fidanzato e poi marito, nonché mercante, agente e pr. Fu anche il primo a esporne, nel 2016, un nucleo di disegni nella sua leggendaria 291 Gallery, dove presentava al pubblico americano non ancora del tutto alfabetizzato sull’arte moderna opere di Picasso, Braque e Matisse. Tra il 1907 e quella storica prima apparizione sulla scena espositiva, O’Keeffe, con l’aiuto finanziario della zia Ollie, si era trasferita stabilmente a New York per studiare con Arthur Wesley Dow, un fanatico dell’arte orientale, al Columbia Teachers College.

Inoltre aveva letto «Lo spirituale nell’arte» di Vasilij Kandinskij e iniziato a lavorare come insegnante di disegno. Le biografie sottolineano che la sua amica del cuore in quegli anni newyorkesi era la femminista Anita Pollitzer, anch’essa studentessa d’arte e che nel 1916 si iscrisse al National Women Party, che sosteneva il diritto di voto delle donne e la parità nelle carriere professionali. Fu Pollitzer a mostrare i disegni dell’amica a Stieglitz, all’epoca 52enne, sposato con figlia, con il quale, in verità, O’Keeffe aveva già intrapreso un’assidua corrispondenza. Dal 1916 e per trent’anni Alfred Stieglitz sarà l’unico, ma influentissimo mercante dell’artista. C’erano i disegni, ma c’erano anche le fotografie che le aveva scattato; e c’era una bella ragazza dal conturbante volto androgino. Ed era l’epoca giusta.

Insomma una miscela pronta a esplodere e a dar vita alla «prima» O’Keeffe. Sebbene la carriera di insegnante la portasse dalla Virginia a Canyon, Texas, il cordone ombelicale restava sempre la galleria del suo pigmalione. È da Stieglitz, nel 1917, l’anno della sua prima personale, che conosce il fotografo Paul Strand, altro protegé del fotografo-mercante. È Strand che la riporta a New York e fondamentalmente, nonostante fosse innamorato dell’artista, la «consegna» a Stieglitz. È il 1918 e O’Keeffe lascia l’insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla pittura. E quando nel 1921 Stieglitz espone ritratti fotografici e nudi della sua compagna alle Anderson Galleries di New York, lei è già piuttosto nota negli ambienti artistici e collezionistici di Manhattan.

L’escalation ha le sue tappe principali nel 1926, quando nella terza mostra organizzata dall’ormai marito nella sua nuova galleria, la Intimate Gallery, Duncan e Marjorie Phillips acquistano il quadro «My Shanty, Lake George» del 1922 (prima sua opera a entrare in una collezione museale), nel 1927, anno di una sua retrospettiva con 15 opere al Brooklyn Museum e nel 1946, quando è la prima donna invitata ad allestire una mostra personale al Museum of Modern Art di New York (il 10 luglio dello stesso anno Stieglitz muore per un ictus).

«Seated Nude XI» (1917), di Georgia O’Keeffe. New York, The Metropolitan Museum of Art. © 2023 Georgia O’Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), New York

«Eagle Claw and Bean Necklace» (1934), di Georgia O’Keeffe. New York, The Museum of Modern Art. © 2022 Georgia O’Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), New York

Rughe come canyon

Ma a quel punto la «prima» O’Keeffe aveva già iniziato a lasciare spazio alla seconda. Da quando il marito, nel 1928, aveva cominciato a perdere la testa per Dorothy Norman, una donna più giovane di lei di 15 anni, aveva cominciato a prendere le distanze, viaggiando per i fatti suoi con amici e amiche e scoprendo, tra l’altro, il Sud-Ovest, che sarebbe diventato lo scenario perfetto per completare il suo mito.

Norman era nata a Filadelfia da una più che benestante famiglia di ebrei tedeschi. Stieglitz ne colmava la sete d’arte e di cultura e intanto sopperiva a ciò che evidentemente il marito (che pure aveva avuto da lei due figlie) non riusciva a darle: «Un’esperienza erotica completa, ripetuta ancora e ancora». Così lei la descrisse. Finì per diventare factotum del focoso fotografo-mercante, che però non divorziò mai da O’Keeffe, neppure sul versante professionale.

Ansel Adams è uno dei primi fotografi a consegnarla alla leggenda: nel ’38 la ritrae mentre, nel New Mexico, raccoglie nel deserto i soggetti dei suoi quadri di quel periodo, bucrani e ossa bovine. Le rughe che anno dopo anno si disegnano sul suo viso fanno di lei uno straordinario paesaggio nel paesaggio. Nel New Mexico, il Ghost Ranch diventa dal 1949 la sua residenza, che alterna a quella di Abiquiu, dove ristruttura una casa dotandola di un giardino biologico. È ricca. Stieglitz l’aveva nominata unica erede, lasciandole 148mila dollari tra contanti e titoli, ma anche una collezione di 850 opere d’arte e migliaia di fotografie, comprensiva, tra l’altro, di un dipinto di Kandinskij e disegni di Rodin, Picasso, Braque, che l’artista destinerà a diversi musei, tra i quali il Met di New York, l’Art Institute di Chicago, la National Gallery di Washington e il Philadelphia Museum of Art.

E poi ha un’ottima clientela ed è un soggetto magnifico per l’obiettivo di Cecil Beaton, Philippe Halsman, Arnold Newman, Todd Webb e Bruce Weber. Nel ’74 la raggiunge Gianfranco Gorgoni, che la ritrae con l’immancabile fermaglio donatole da Alexander Calder, un monogramma con le iniziali OK. «Era amichevole, ma disse che non le piaceva farsi fotografare», raccontò il fotografo italiano allora poco più che trentenne. Ma ovviamente era la solita pantomima. O’Keeffe non si sarebbe mai sottratta a un’ennesima celebrazione del suo mito: «Le chiesi di visitare il suo studio e lei acconsentì. Non mi aspettavo di dover scattare una fotografia, ma quando uscimmo mi guardò e sorrise: “Non vuoi prendere la tua macchina fotografica?”».

Da Dürer in poi abbiamo capito tutti che l’autoritratto è un formidabile veicolo di autopromozione. Ma Dürer e Rembrandt non potevano giovarsi delle pagine di «Vogue» o «Life». In questo la grande solitaria nonché instancabile viaggiatrice fu una straordinaria erede della strategia di Andy Warhol. Portava addosso la leggenda che lei stessa, prima con suo marito e poi da sola, aveva contribuito ad alimentare. Su questo versante ha avuto la grande sfortuna di doversela vedere con Frida Kahlo, con la quale non c’è davvero partita, neanche sotto il profilo biografico-professionale: è vero che entrambe erano compagne di uomini molto potenti, ma è molto probabile che per un’artista fosse assai più comodo essere la moglie di Stieglitz invece di Diego Rivera. A proposito, non si è mai chiarito se e quale rapporto intercorresse tra le due. Si conoscono alcune lettere di Frida alla già celebre collega, ma le avventure omoerotiche con O’Keeffe cui allude l’artista messicana sembrerebbero parto della sua molto accesa inventiva autopromozionale. Non meno sospetta, del resto, un’opinione espressa da Dorothy Norman, non esattamente la persona più obiettiva circa la personalità della sua rivale, secondo la quale O’Keeffe era fondamentalmente lesbica.

«Beauford Delaney» (1943), di Georgia O’Keeffe. Minneapolis, Myron Kunin Collection of American Art. © 2023 Georgia O’Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), New York

La mamma di Walt Disney

Tra le due O’Keeffe, quella newyorkese e quella del Ghost Ranch, c’è la O’Keeffe artista e qui i pareri sono ancora controversi. La retrospettiva del MoMA del 1946 irritò parte della critica e dei suoi stessi colleghi (Hopper e sua moglie la detestavano). L’Espressionismo astratto stava per fare la sua definitiva irruzione e a parte il fattore macho nell’affermazione di Pollock, de Kooning e Franz Kline, secondo l’autorevolissimo parere di Clement Greenberg la vera arte americana non poteva che essere totalmente astratta. Definì la mostra al MoMA una «manifestazione pseudoartistica» e indicò «l’abilità e la precisione del pennello» gli aspetti che potevano affascinare il pubblico, quando in realtà «la sua arte ha ben poco valore intrinseco».

Seguì un periodo di tregua. Nel 1971 una sua retrospettiva itinerante al Whitney Museum, all’Art Institute di Chicago e al San Francisco Museum of Art venne bene accolta da pubblico e critica. Si cominciò a parlare di lei come anticipatrice di artisti quali Ellsworth Kelly e Kenneth Noland, lusinghiero accostamento che, in tempi più recenti, avrebbe incluso addirittura Clyfford Still, Barnett Newman e Donald Judd. Ma dopo Greenberg, O’Keeffe dovette fare i conti con un altro, ancora più caustico, interprete della sua opera, Robert Hughes: «I dipinti di teschi e bacini nel paesaggio di O’Keeffe al massimo sfiorano il surrealismo kitsch», sentenziò il critico.

Nel 1993 l’opera di Georgia O’Keeffe approdò in grande stile a Londra, alla Hayward Gallery e la critica britannica fu di gran lunga più feroce di quella americana. Andrew Graham-Dixon, «The Independent»: «Vedere i dipinti della O’Keeffe dopo averli conosciuti solo in riproduzione è un’esperienza immensamente deludente. Le loro superfici sono piatte e inerti, il disegno scialbo e meccanico, la sua tecnica pittorica ricorda il riempimento dello spazio liscio e senza sbavature dell’artista dell’aerografo. Suggeriscono che la Georgia O’Keeffe della sua stessa leggenda, la moderna primitiva, la pittrice ispirata del mondo naturale, potrebbe essere poco più di un mito. C’era, dopo tutto, un’altra Georgia O’Keeffe, che è (curiosamente) poco menzionata nell’agiografia che è passata in gran parte per la critica del suo lavoro: la Georgia O’Keeffe che abbandonò brevemente la pittura nel 1909 per intraprendere una carriera come artista commerciale a Chicago, disegnando tra l’altro un logo commerciale di particolare successo per una società chiamata Little Dutch Girl. L’altra O’Keeffe era una pittrice con il talento limitato di un artista commerciale ma con l’ambizione di essere ricordata come un Rembrandt. I dipinti di O’Keeffe (…) sembrano frammenti di carta da parati ritagliata».

Brian Sewell, «Evening Standard»: «Una connessione stilistica con i film di Walt Disney è inevitabile. I cieli neri illuminati da miriadi di stelle, i tristi alberi nodosi e spogli, le silhouette sorprendenti, i vasti cieli azzurri, le montagne ritagliate dalle cartoline, l’esotica esplosione dei fiori del deserto sono tutte immagini che Disney ha preso da O’Keeffe (…). Sono convinto che Disney sia stato l’allievo prodigio della O’Keeffe e che, sostenuta dalla trattazione disneyana di gran lunga più professionistica della sua, l’opera stessa della O’Keeffe sia stata vista, in retrospettiva, assai meno fiacca e vuota, meno amatoriale. Ella fu tuttavia una dilettante irrimediabile, nel senso migliore e peggiore del termine; spinta dall’entusiasmo, ma mai conscia della propria incompetenza, raramente ha toccato un livello più alto di quello di un allievo di un corso estivo di due settimane a Perugia». William Feaver di «The Observer» definì i suoi dipinti «ottime immagini per i calendari»; Hilton Kramer del «Sunday Telegraph» la stroncò come «grossolanamente sopravvalutata».

Rusr Red Hills @ Georgia O'Keeffe

L’origine du monde

Dall’aggressività della critica inglese, beninteso, trasuda una profonda convinzione: che Georgia O’Keeffe sia un prodotto fabbricato a misura di un pubblico yankee di bocca buona. Ma nei primi anni Novanta cominciò a farsi strada una nuova categoria nel sistema dell’arte: quella delle donne-artiste. Proprio nel 1993 il regista Luis Valdez, fiutando l’aria che tirava, annunciava la sua intenzione di rilanciare il progetto, fallito due anni prima, per un film su Frida Kahlo.

Nel 1990 il Leone d’Oro destinato al miglior padiglione nazionale alla Biennale di Venezia viene assegnato agli Stati Uniti per la personale di Jenny Holzer, esponente di una generazione nuovamente impegnata politicamente su temi sociali, tra i quali la discriminazione di genere. Nel 1995, alla stessa Biennale di Venezia, nella mostra internazionale (per l’occasione allestita a Palazzo Grassi) intitolata «Identità e alterità», il curatore Jean Clair accosta a una scultura in feltro di Robert Morris e a un taglio di Lucio Fontana uno dei celebri dipinti floreali di O’Keeffe, sottolineandovi (ancora!) una presunta iconografia vaginale.

È innegabile che il propellente del mito O’Keeffe e la sua ascesa sia nell’opinione della critica sia in quella dei collezionisti fosse composto da due elementi che lei stessa aveva sempre rifiutato. Il primo è proprio quello del femminismo; il secondo quello delle presunte allusioni sessuali dei suoi fiori. L’artista in verità non disconobbe mai l’importanza del rapporto tra il suo lavoro e quello degli artisti e fotografi maschi tra i quali si affermò nella New York degli anni Venti e Trenta. Il problema tra lei e la sua identificazione come icona femminista risale ai nudi fotografici scattati da Stieglitz all’inizio della loro relazione. Alcune di queste immagini la colgono in posa davanti ai suoi dipinti e questo non fece che incoraggiare quanto lo stesso Stieglitz faceva credere, cioè che i suoi paesaggi astratti e le sue sensuali efflorescenze fossero rappresentazioni di genitali femminili. La cosa la faceva infuriare: «Quando le persone leggono simboli erotici nei miei dipinti, in realtà stanno parlando dei loro affari», diceva.

Poi cominciò a circolare la voce secondo al quale prese a dipingere grattacieli solo perché Stieglitz era contrario a questa scelta («nemmeno gli uomini lo fanno bene», pare avesse detto) e dopo che la coppia si trasferì, nel 1925, al trentesimo piano dello Shelton Hotel, uno dei primi edifici a torre di Manhattan, lei si dedicò a più riprese alle vedute urbane, alternandole a quelle dipinte a Lake George, la residenza nel Maine della coppia. Grasso che cola per rafforzare l’interpretazione femminista del personaggio O’Keeffe che però, pare, non prese benissimo la sua inclusione nella famosa installazione «Dinner Party» di Judy Chicago, realizzata tra il 1974 e il 1979 e diventata un simbolo dell’arte femminista.

Insomma, lei non riteneva di doversi necessariamente sedere allo stesso tavolo di Giuditta, Ipazia, Elisabetta I, Artemisia Gentileschi o Virginia Woolf, tra le eroine invitate al party da Judy Chicago. «Creare il proprio mondo in qualsiasi arte richiede coraggio e audacia», si limitava a dire O’Keeffe. Con molto equilibrio, Rosalind Krauss ha recentemente ricollocato la figura di O’Keeffe nel suo tempo, che è quello del Modernismo americano che sviluppa «un rapporto lirico con l’età della macchina» attraverso artisti come Charles Demuth, Joseph Stella e Stuart Davis. Ed è allora che «con i suoi fiori e i suoi paesaggi tendenti all’astratto, O’Keeffe, un’artista che sembra senza precedenti, ricattura l’autocreazione per la propria arte della natura e insieme disturba il tipo maschile di questo immaginario. Così facendo, costituisce un’identità alternativa per gli artisti americani, soprattutto per le donne, che abbandona l’età della macchina e i miti della modernità».

La scorsa estate O’Keeffe, 77 anni dopo la retrospettiva del 1946, ne ha avuta un’altra al MoMA, conclusasi il 12 agosto. La mostra (intitolata «To See Takes Time», 120 opere su carta e otto dipinti datati dal 1915 al 1964) rivela, secondo Roberta Smith del «New York Times», che «il MoMA vuole stabilire le credenziali moderniste di O’Keeffe definendo la sua inclinazione a ripetere le immagini - paesaggi, fiori, canyon del Texas occidentale, ritratti, nudi femminili come una “pratica seriale”. Questa “serialità”, se vogliamo, era un mezzo per spingere i suoi motivi verso l’astrazione o per esplorare materiali diversi, soprattutto carboncino, acquarello e pastello». La parola magica è «seriale» perché consente a O’Keeffe un avvicinamento, sia pure esclusivamente critico, «alle forme o alle strategie ripetitive del Minimalismo o dell’Arte concettuale (…). Ma qui il termine sembra artificioso o forzato, come se fosse necessario come sigillo di approvazione per l’ingresso di O’Keeffe nel pantheon del moderno. Restringe la visione del risultato di O’Keeffe, riorganizzando elementi noti piuttosto che dandogli una nuova forma». Infatti, secondo Smith, il sofisma crolla nel momento in cui si dà un’occhiata al «catalogo ragionato di O’Keeffe (che) presenta una O’Keeffe più variegata, meno contenuta e più inquietante di quanto generalmente si conosca, a sua volta espressionista, affine all’arte popolare o comunque idiosincratica. Qualche museo dovrebbe gettare al vento la prudenza e portare questa O’Keeffe sulle sue pareti».

Evidentemente Georgia O’Keeffe è ancora vittima delle diverse interpretazioni applicate alla sua opera: prima come metafore sessuali, poi come dipinti di una femminista della prima opera e ora quale anticipatrice del Minimalismo e del Concettualismo. La verità è che, quando l’icona è più importante del quadro, è difficile fare convivere le due cose. La prima prevarrà sempre sul secondo, soprattutto da quando l’arte e le mostre sono diventate mete del tempo libero di massa. È la ragione, tra l’altro, per cui nessuno osa dire che Orazio Gentileschi era infinitamente più bravo della figlia Artemisia.

«Evening Star No. II» (1917), di Georgia O’Keeffe. Bentonville, Arkansas, Crystal Bridges Museum of American ArtFoto Dwight Primiano. © 2022 Georgia O’Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), New York

«Lightning at Sea» (1922), di Georgia O’Keeffe. Boston, Museum of Fine Arts. © 2023 Georgia O’Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), New York

Da Ferragamo a Calvin Klein

Di qui, per tornare a O’Keeffe, il successo di mostre come «Georgia O’Keeffe: Living Modern», allestita al Brooklyn Museum nel 2017 e che metteva sotto i riflettori «una sarta sicura di sé, con un’attenta gestione del suo guardaroba e una compratrice ben informata», che calzava scarpe Ferragamo e acquistava e indossava kimono antichi. In seguito avrebbe ispirato con i suoi motivi floreali stilisti come Givenchy e Valentino. La rassegna abbinava 50 opere e altrettanti abiti e un centinaio di fotografie dell’artista scattate da 23 celeberrimi fotografi. Non mancava la campagna pubblicitaria per Calvin Klein, con protagonista lo stesso stilista, ambientata al Ghost Ranch nel 1984. Un anno prima, Klein aveva acquistato dalla pittrice «Summer Days» per un milione di dollari.

A proposito di soldi, O’Keeffe, nata da una famiglia di agiati agricoltori e allevatori del Wisconsin, è anche detentrice del record assoluto di artista donna più quotata, con i 44,4 milioni di dollari (quasi tre volte la stima) pagati per «Jimson Weed/White Flower n.1» (1932) a un’asta bandita da Sotheby’s New York nel 2014. Sebbene sul fronte della popolarità sconti il fatto di avere vissuto una vita assai meno tragica di Frida Kahlo, almeno sul mercato se la lascia alle spalle: l’artista messicana è la seconda in classifica con i 34,9 milioni di dollari pagati nel 2021 per «Diego y yo», un’opera degli anni Quaranta offerta sempre da Sotheby’s New York.

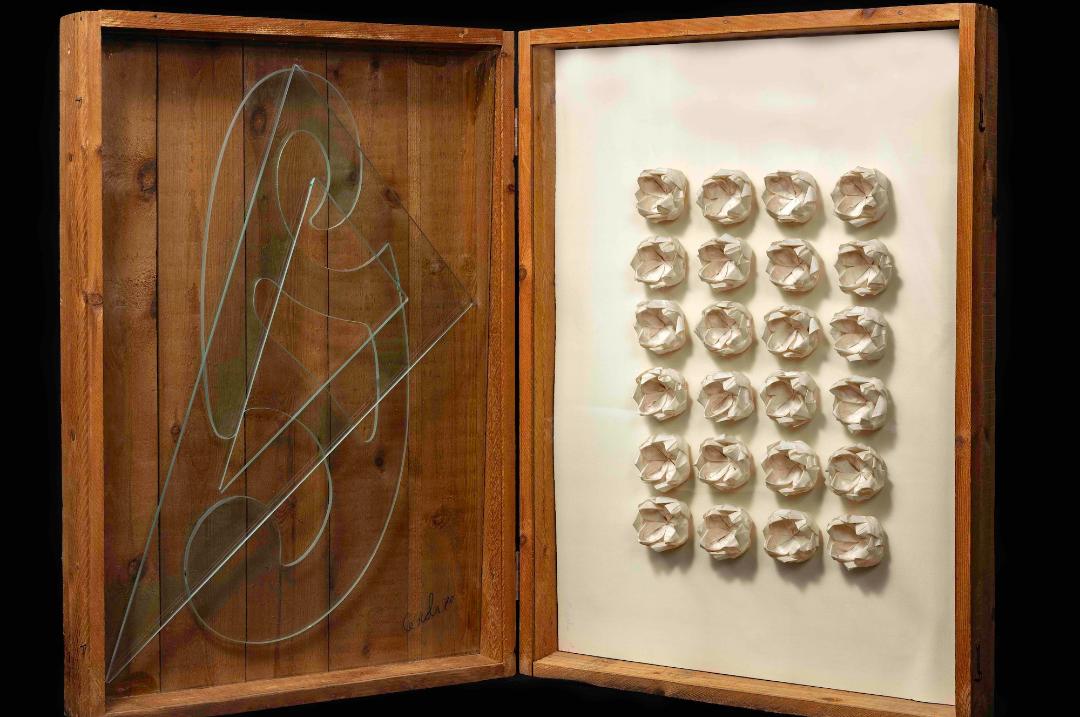

Il mito, insomma, regge eccome. Né paiono intaccarlo (anzi) le classiche debolezze senili rivelate dalle biografie: come l’abitudine di maltrattare quelli che le volevano bene e la passione per Juan Hamilton, un intraprendente ceramista che entrò nella sua vita negli anni Settanta, diventando suo assistente anche in virtù della sua conoscenza dei giardini zen e della ceramica giapponese, cose per le quali l’anziana artista, destinata a una progressiva cecità, andava pazza.

La verità è che basterebbe reinserirla nella sua epoca per avere un’immagine più nitida di questa donna che osò sfidare, questo sì, i più crudeli luoghi comuni sulle artiste, per le quali il genere più congeniale sarebbe appunto la pittura di fiori.

Nella sua ferocia, ci andò molto vicino Graham-Dixon nella già citata recensione: «Il fatto è che l’arte di Georgia O’Keeffe non era unica, ma completamente del suo tempo. La prima metà del XX secolo ha visto la creazione di migliaia di immagini che propongono esattamente lo stesso tipo di visione del mondo, vagamente panteistica e con il cielo in un granello di sabbia, dei quadri di O’Keeffe. La maggior parte di queste immagini, tuttavia, sono state create da fotografi, e può darsi che il vero posto storico di O’Keeffe si trovi in quella tradizione fotografica moderna che risale alle immagini a fuoco ravvicinato delle rose di Edward Weston e si estende fino alle immagini altrettanto a fuoco ravvicinato delle conchiglie e di altre forme naturali di Andreas Feininger: immagini del macrocosmo nel microcosmo non meno eloquenti delle immagini della stessa O’Keeffe». Jerry Saltz, in un’entusiastica recensione di una retrospettiva successiva (Whitney Museum, 2009) non negò queste relazioni con la fotografia, ma va oltre: «Il colore e la forma più puri di O’Keeffe, i suoi cambiamenti di scala surreali, erano radicali per il suo tempo come i colori Day-Glo e i riferimenti alla cultura pop di Warhol lo erano per il suo. Come Warhol, era disposta a rinunciare a idee elevate su ciò che costituiva “arte seria” e a rischiare di essere bollata con i peggiori insulti che il mondo dell’arte potesse offrire: femminile, sgargiante, carina. O’Keeffe non aveva paura di queste etichette».

Al di là delle fantasie dei suoi critici, la visione, intesa come osservazione attenta della natura, era la sua ossessione e il suo più volte dichiarato punto di partenza. Forse è su queste cose che dovrebbero concentrarsi i visitatori in pellegrinaggio nel museo a lei intitolato a Santa Fe, attivo dal 1997, dove si conservano 3mila sue opere. Osservare: l’atto in fondo più umile, abbinato alla facoltà sempre più rara, cioè vedere. Si riteneva soprattutto, e lo riconosceva, una donna fortunata, destinata a capitare al posto giusto nel momento giusto, prima incontrando Stieglitz, poi scoprendo il paesaggio del Sud-Ovest andando a insegnare nel Texas. Nel 1974, a 87 anni, scrisse all’amico Calvin Tomkins, il celebre critico di «The New Yorker»: «Spesso ho avuto la sensazione che avrei potuto essere una pittrice molto più brava e molto meno famosa. È solo che quello che faccio sembra toccare la gente, in un modo che non riesco proprio a capire».

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai