Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. A oltre sessant'anni dalla mostra fiorentina dedicata a Giotto nel 1937, era giunto il momento di rendere un nuovo omaggio a colui che fu patriarca della pittura italiana ed europea del XIV secolo, mai presentato in maniera esclusiva e sufficientemente ampia al pubblico dei nostri tempi. L'occasione è offerta nell'anno del Giubileo (700 anni dopo il viaggio di Giotto a Roma in occasione del Giubileo di Bonifacio VIII), la sede dai nuovi locali per esposizioni temporanee della Galleria dell'Accademia. Qui dal 5 giugno al 30 settembre sarà possibile ammirare una grande concentrazione di opere (in tutto 37) di Giotto o dello strettissimo ambito della sua bottega; e di Giotto non solo i capolavori, ma anche opere sconosciute o di recente attribuzione provenienti da Firenze, dall'Italia, da musei stranieri e da collezioni private. Le differenze rispetto all'ultima monografica Sottolinea infatti Angelo Tartuferi, cui spetta l'ideazione e il coordinamento scientifico della mostra, nonché la direzione, insieme a Franca Falletti, come la differenza principale rispetto alla esposizione del 1937 risieda nell'immagine complessiva di Giotto che ne scaturisce: da solitario e scorbutico rinnovatore della pittura medieovale a quella di abile e intelligente capitano d'impresa, circondato da ottimi e affidabili collaboratori, che talvolta assumeva e gestiva commissioni di cui si sarebbe occupato solo in parte. Un altro aspetto messo in particolare rilievo dalla mostra, che vanta un illustre comitato scientifico, composto da Cristina Acidini, Luciano Bellosi, Giorgio Bonsanti, Miklòs Boskovits, Everett Fahy, Franca Falletti, Antonio Paolucci, è l'allargamento, sulla base degli studi più recenti, dell'intepretazione giottesca oltre i consueti aspetti della spazialità e del plasticismo, fino a sottolineare l'importanza della componente coloristica e delle intuizioni del pittore sul rapporto luce-colore, in via parallela e autonoma rispetto al senese Simone Martini, l'unico artista dell'epoca che può contendere a Giotto il primato. Il percorso espositivo: l'ultimo decennio del Duecento Il percorso espositivo si snoda secondo un ordine cronologico, presentando le opere di Giotto accanto a quelle riconosciute come riferibili ai suoi strettissimi collaboratori, e lasciando spesso aperte, nel catalogo edito da Giunti a cura di Tartuferi, possibili interpretazioni attributive secondo le diverse opinioni degli studiosi. Ad aprire la mostra è la «Madonna col Bambino» di Cimabue del museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino, che Bellosi ritiene prova concreta della formazione di Giotto nella bottega di Cimabue, specie per le pieghe taglienti del panno in cui è avvolto il Gesù Bambino, assai simili a quelle che si vedono nei registri superiori del cantiere della basilica di San Francesco ad Assisi: un gusto che comunque, osserva Tartuferi, risente dei modi dell'architetto e scultore Arnolfo di Cambio, ormai diffusi alla fine del Duecento nel linguaggio pittorico non solo toscano, ma anche laziale. A sottolineare invece la vicinanza tra lo stile del giovane Giotto e quello del maestro delle «Storie di Isacco» nella chiesa superiore di Assisi (la cui paternità è tuttora controversa: fra i vari nomi è stato proposto anche quello di Arnolfo di Cambio), ci pensa la «Maestà» di Giotto della Pieve di Borgo San Lorenzo del 1285-90, che documenta nella terra natale del maestro quel linguaggio moderno che si andava affermando nel cantiere di Assisi (senza dimenticare però che anche l'attribuzione a Giotto delle ventotto «Storie di San Francesco» è tuttora al centro di accese polemiche). Sempre di quegli anni si potranno ammirare la «Madonna di San Giorgio alla Costa» (1290-95), oggi al Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte, nonché due frammenti appartenenti al sottarco d'ingresso, contiguo alla Volta dei Dottori della chiesa superiore di Assisi, semidistrutto dal terremoto del 1997, che saranno presto ricollocati nella loro ubicazione originale dopo l'intervento di restauro dell'Istituto Centrale di Roma. Intorno al 1300 Di un momento successivo, intorno al fatidico anno del Giubileo, quando Giotto esegue in San Pietro il celebre mosaico della «Navicella», è il «Polittico di Badia» che lo scultore Lorenzo Ghiberti per primo attribuì a Giotto, e che esercitò molta influenza sugli artisti fiorentini della prima generazione giottesca, da Bernardo Daddi a Taddeo Gaddi, al Maestro del polittico della Cappella Medici; pur nel cattivo stato di conservazione, il polittico di Badia offre un'importante testimonianza di una tappa intermedia dello sviluppo di Giotto tra gli affreschi di Assisi e quelli della cappella degli Scrovegni a Padova del 1303, con «Storie della Vergine e di Cristo», eseguiti dopo il soggiorno riminese: le differenze tra i due cicli su cui molti hanno insistito, riguardano infatti, come osserva Bellosi, soprattutto la tecnica pittorica, ma non annullano la profonda affinità di fondo (Giotto a Padova raggiunge un linguaggio solenne e pausato, caratterizzato da una stesura pittorica più morbida maturata nelle opere del decennio precedente). Dopo un breve soggiorno fiorentino nel 1305-6 (è di quel tempo la «Maestà» degli Uffizi), ed un secondo soggiorno assisiate, dove dipinge nella Chiesa Inferiore, Giotto è nuovamente a Firenze, dove dipingerà gli affreschi della Cappella Peruzzi in Santa Croce, il cui stato di conservazione fortemente alterato, soggetto arifacimenti e ridipinture, ne rende però difficile la datazione, tuttora controversa. Il secondo decennio del Trecento Sul secondo decennio del Trecento si sono concentrati molti studi recenti, di cui la mostra rende conto. Il «San Giovanni Battista in carcere» della Gemäldegalerie di Dresda, che Ferdinando Bologna riteneva essere il tergo del polittico sull'altare della Cappella Peruzzi, è in mostra, ma il riferimento all'ambito giottesco è scartato e, come testimonianza dello stile del maestro nel secondo decennio del Trecento, vengono presentate altre opere ritenute ormai, pur con alcune riserve, di paternità giottesca: gli affreschi staccati dalla chiesa di Badia, la Vergine dolente di Santa Croce, frammenti di vetrata dipinta di Santa Croce e il Polittico di Santa Reparata, cui sono dedicate le schede collaterali a quest'articolo. Sono gli anni di una ulteriore, straordinaria svolta nello stile del maestro in senso tutto gotico: del tempo della decorazione del transetto destro della Chiesa Inferiore di San Francesco ad Assisi (posta entro il 1320), vi è in particolare la tavola centrale della parte posteriore della predella del Polittico Stefaneschi della Pinacoteca Vaticana (cui lavorò anche la bottega), raffigurante Tre Santi. Un'opera la cui raffinatezza disegnativa, la straordinaria sapienza coloristica e le più ardite impaginazioni spaziali suggeriscono quasi un confronto ideale di Giotto con Simone Martini, forse anche a seguito di un soggiorno del maestro ad Avignone, ricordato dalle fonti; ma completano il quadro anche recenti attribuzioni a Giotto e alla sua bottega (cfr. qui a fianco le schede del dittico di New York, della Crocifissione di Troyes, del dittico Wildenstein e della Crocifissione di Strasburgo). Il terzo decennio Particolarmente atteso il ritorno in Italia della «Presentazione al Tempio» dell'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston (non c'era alla mostra del '37), facente parte di una nota serie di sette dipinti raffiguranti Storie di Cristo datati tra il 1325 e il 1330. Una delle attrattive principali della mostra fiorentina sarà poi rappresentata dalla cuspide del Polittico Baroncelli in Santa Croce, firmato «Opus Magistri Iocti» eppur tuttora al centro di un acceso dibattito riguardo l'autografia giottesca e la collocazione cronologica; resecata in antico, la cuspide raffigurante il «Padre Eterno e angeli» venne identificata da Zeri nel 1957. Alla ugualmente dibattuta datazione della Cappella Bardi in Santa Croce, eseguita certo dopo il 1317 perché vi figura san Ludovico di Tolosa, ma più probabilmente nel corso del terzo decennio prima della partenza di Giotto per Napoli (1328), si riferisce in mostra il «Santo Stefano» del Museo Horne (cfr. scheda), mentre al soggiorno napoletano Boskovits fa risalire due opere provenienti dalla Staatsgalerie di Stoccarda (cfr. scheda). Il quarto decennio Tornato a Firenze, il 12 aprile del 1334 Giotto è nominato dal Comune «magistrum et gubernatorem», non soltanto per quanto riguarda il cantiere del Duomo (a lui spetta il progetto del celebre Campanile e forse anche parte dei rilievi scultorei della parte bassa di questo), ma anche per altre opere pubbliche, tra cui il rafforzamento delle mura, e l'ideazione (e forse in parte l'esecuzione) della decorazione della Cappella del Podestà nel Palazzo del Bargello. Di questo periodo è la «Madonna col Bambino e angeli» della chiesa di Santa Maria a Ricorboli (cfr. scheda), che conclude in mostra il settore delle opere di Giotto o della sua stretta bottega, per aprire quello dedicato ai suoi seguaci. I seguaci di Giotto In questa seconda parte troviamo ad esempio il «Crocifisso» del Museo di Arte Sacra di San Casciano Val di Pesa, che si pensa dipinto dal Maestro di San Lucchese, ma la cui alta qualità aveva fatto ipotizzare il nome di Giotto (Conti) e altre opere che confermano quanto «il più sovrano maestro in dipintura che si trovasse al suo tempo», come lo definì il cronista Giovanni Villani - «e quegli che più trasse ogni figura e atti al naturale», seppe lasciare dietro di sé.

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

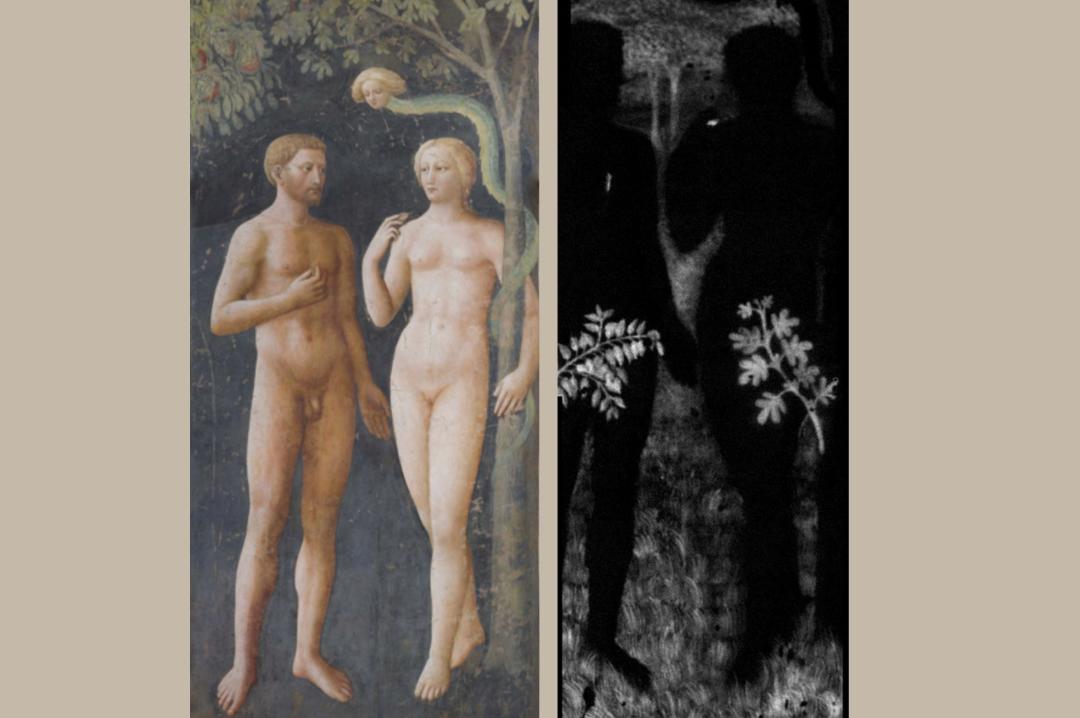

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)