Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoli«Cacano anche i re, le regine e le dame. E io pure, con quotidiana puntualità», si premura di ricordarci uno scrittore di inoltrato Cinquecento come Michel de Montaigne, rimettendo con franchezza le necessità corporali a principio di giornata (e al centro della scena tardorinascimentale). Così, rimosso dalla cultura moderna («nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento», canterà il padano Francesco Guccini nel 1976), il corpo, cruciale nella genesi di un’opera, si vendica ripresentandosi.

Il corpo, sintetizza Andreas Beyer in questo libro seminale e fertile edito da Einaudi, entra in risonanza immediata con gli stati mentali e con la volontà creatrice dell’artista. I cuscini su cui poggiava la testa un maestro tedesco come Albrecht Dürer sono un autoritratto sui generis. E mentre sulla difficoltà di Michelangelo a urinare s’intrattiene Ascanio Condivi, i glutei, bronzei in senso metaforico e letterale, del «Perseo» di piazza della Signoria a Firenze svelano i rapporti con il modello messo in posa per cui lo scultore, orafo e scrittore (non necessariamente in quest’ordine) Benvenuto Cellini fu condannato per sodomia.

Impervio per la quantità e l’eterogeneità del materiale da organizzare senza deragliare, ma che consente di riguadagnare sotto prospettive nuove il mestiere dell’artista (da Leonardo da Vinci a Raffaello, al toscano Pontormo, fino a Picasso e a Tracey Emin, passando di nuovo e soprattutto per Dürer), questo libro è sorprendente. Tutti ad ascoltarsi (e auscultarsi), a scrutare e contare le deiezioni, o il mangiare, importando nella creazione gli ingombri del corpo. Finché un giorno del 1946, in anticipo sugli imbottigliamenti corporali di Piero Manzoni, Marcel Duchamp depone su tela il frutto di una seduta di masturbazione. Sperma d’artista potremmo rettificare! Anche se qui, al posto della merda, basta uno schizzo.

Servito da un titolo invitante e un sottotitolo fuorviante, è stato meritorio volgerlo in italiano (bravissimo Francesco Peri), per quanto questo libro (Künstler, Leib und Eigensinn, recita in originale: Artisti, corpo e ostinazione) non sia facile da maneggiare per la storia dell’arte praticata da noi, scissa tra un orientamento stilistico e caute, ripetute, integrazioni di segno diverso tra iconologia e sociologia dell’arte. Certo, se bussiamo alla bibliografia in coda al volume, ci accorgiamo che nessuno o quasi dei titoli è italiano. Sicché delle due l’una: o l’autore, docente di arte moderna all’Università di Basilea, ha privilegiato dei filoni a discapito di altri o, più probabilmente queste ricerche, giocate tra estetica e teorie della percezione, non hanno mai attecchito da noi.

Dopodiché gettato il seme (è il caso di dire) si tratterà di estendere la ricerca ad altri ambiti. Se il veneto Tiziano o, un secolo dopo, quel suo traghettatore napoletano barocco che si chiama Luca Giordano dipingevano volentieri con le dita, negli inoltrati anni ’60 Jimi Hendrix suonava con la lingua come se la chitarra elettrica fosse un’estensione del corpo.

Merita di essere meditato questo excursus sul corpo, specie oggi che l’universo dei social nel quale siamo impantanati sta bannando, insieme ai capezzoli della «Danae» tizianesca del Museo di Capodimonte e ai testicoli dell’«Adamo» nella Cappella Brancacci al Carmine di Firenze, la vita stessa. Certo nessuno di noi vale Tiziano o Masaccio (e neanche Duchamp, onanismi acrobatici a parte). Eppure non facciamo che offrirci, invitati o meno, allo sguardo degli altri mentre il corpo, con il suo deposito di deiezioni e umori vari, non è mai stato così assente dai nostri palcoscenici: dalla scena del mondo e dalla sua narrazione.

Il corpo dell’artista. La traccia nascosta della vita nell’arte,

di Andreas Beyer, traduzione di Francesco Peri, 303 pp., ill. col. e b/n, Einaudi, Torino 2023, € 36

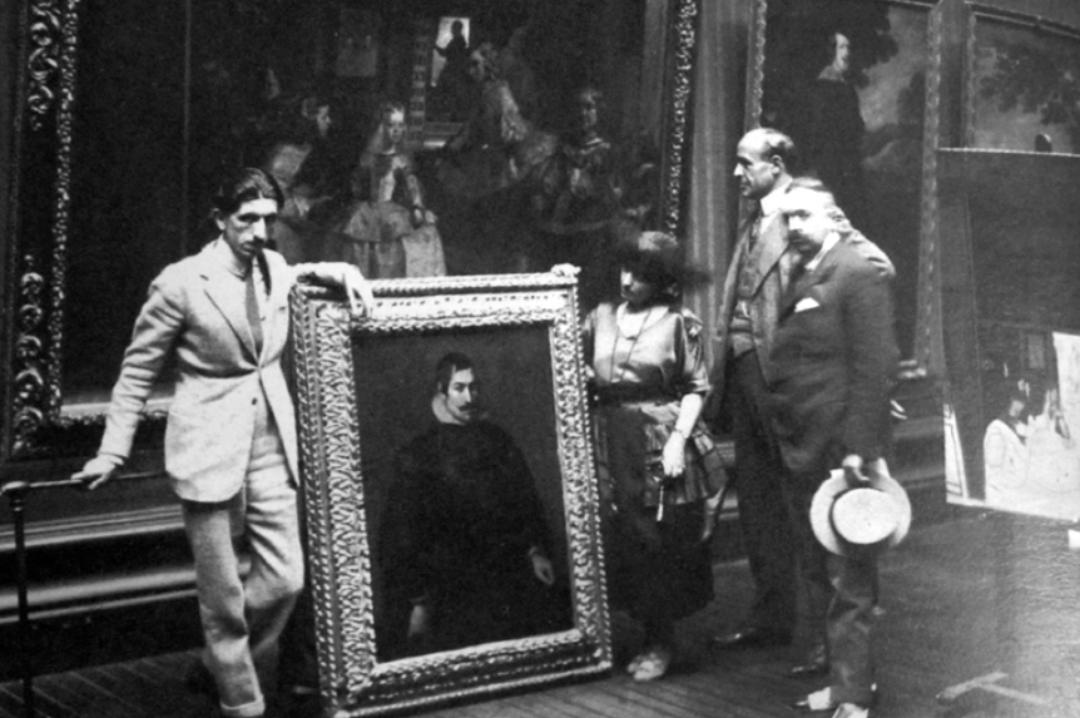

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Nel 1721 il più pagato pittore del mondo di allora inviò da Napoli per il Belvedere superiore della capitale austriaca un vero e proprio manifesto pasquale

Vivo, sulfureo, incazzoso e fuori dal coro, il compianto critico d’arte torinese ci regala un ultimo contributo su come è cambiato il mestiere dal 2009

Grazie a Claire Van Cleave per la prima volta la raccolta completa dei disegni superstiti del Museo di Capodimonte trova casa in un volume (in inglese) illustrato

Tommaso Tovaglieri compone un’avvincente biografia su uno dei maggiori storici dell’arte del secolo scorso, tracciando parallelamente un itinerario tra gli splendori e le miserie della critica d’arte italiana