Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliOggi che tutto è «trasversale» e misto, che «stile» è diventato una parolaccia e che i curatori lavorano su temi il più possibile astratti o su vaghi onanismi filosofici, non è più così. Ma una volta certe mostre, quelle che, come si diceva, suggellavano un’epoca, una stagione (e nell’arte le stagioni durano qualche anno), erano come il solstizio di giugno. Erano l’inizio dell’estate di una corrente, un movimento, una linea estetica destinata a dominare per qualche tempo. Ma con il primo giorno dell’estate, si sa, le ore di luce diurna, lentamente, cominciano a calare.

Il 1982 potrebbe essere forse ricordato come il solstizio del ritorno della pittura. Lo celebra, al Martin Gropius Bau di Berlino, la mostra «Zeitgeist»; lo sancisce a Kassel l’edizione di documenta diretta da Rudi Fuchs. Neoespressionismo e Transavanguardia italiana e internazionale avevano abbattuto il monopolio del Concettualismo e del Minimalismo. Il fenomeno era particolarmente vistoso nella calvinista Kassel, dove irruppero Schnabel e Chia, Cucchi e David Salle, Paladino e Barceló; e Baselitz, Clemente, Salomé, Disler. Kiefer riesumava la pittura di storia; Carlo Maria Mariani rifaceva (a mano) Mengs; De Maria non era più soltanto Walter, ma anche Nicola.

Lawrence Weiner scoprì che i confini del regno della parola e dell’enunciazione istituito dalla Conceptual art erano stati violati dalle «parolibere» barbaramente graffite e magari cancellate e sostituite, ripensate, rimasticate, riscritte nei quadri di un ventenne venuto da Brooklyn. Un ragazzo salito dalle gallerie della metropolitana di New York alle gallerie dove non passavano i treni ma i collezionisti che si contendevano i suoi quadri, ed erano quelli forsennatamente dipinti in uno scantinato in cui una gallerista di Manhattan gli aveva dato una tana e uno studio.

Jean-Michel Basquiat, il più giovane artista mai invitato a documenta, stava a sua volta entrando nel suo solstizio personale, in quella brevissima estate che sarebbe stata la sua vita. Le mostre, quel tipo di mostre, in realtà non scoprivano nulla, casomai sancivano una situazione in atto. Le primavere dell’arte, le vere primizie, nascevano altrove, nei luoghi più impensati (magari in una discoteca o sui muri di una metropoli) e non necessariamente nei musei, come accade oggi. E prima del museo si passava dalla galleria.

Di Basquiat, in quel 1982, i veri addetti ai lavori sapevano già tutto. Sapevano che SAMO©, la tag tracciata con il Magic Marker e che siglava gli enigmatici aforismi che erano apparsi sui palazzi di downtown a Manhattan, era stata la sua prima firma, ai tempi in cui, insieme all’amico Al Diaz, si dava ai graffiti. Sapevano ovviamente che SAMO era l’acronimo di «Same Old Shit» (la solita vecchia merda, scatologico appellativo all’epoca attribuito al fumo). Se nel 1980 la sua prima mostra a New York, la collettiva «Times Square Show», era stata recensita dal critico di «Art in America», la seconda, «New York/New Wave», curata nel 1981 dal suo primo manager, Diego Cortez, al P.S.1, era stata qualcosa di più istituzionale e aveva avuto l’ambizione di fotografare una nuova scena artistica in cui i graffiti convivono con la persistenza e i cascami della Pop art.

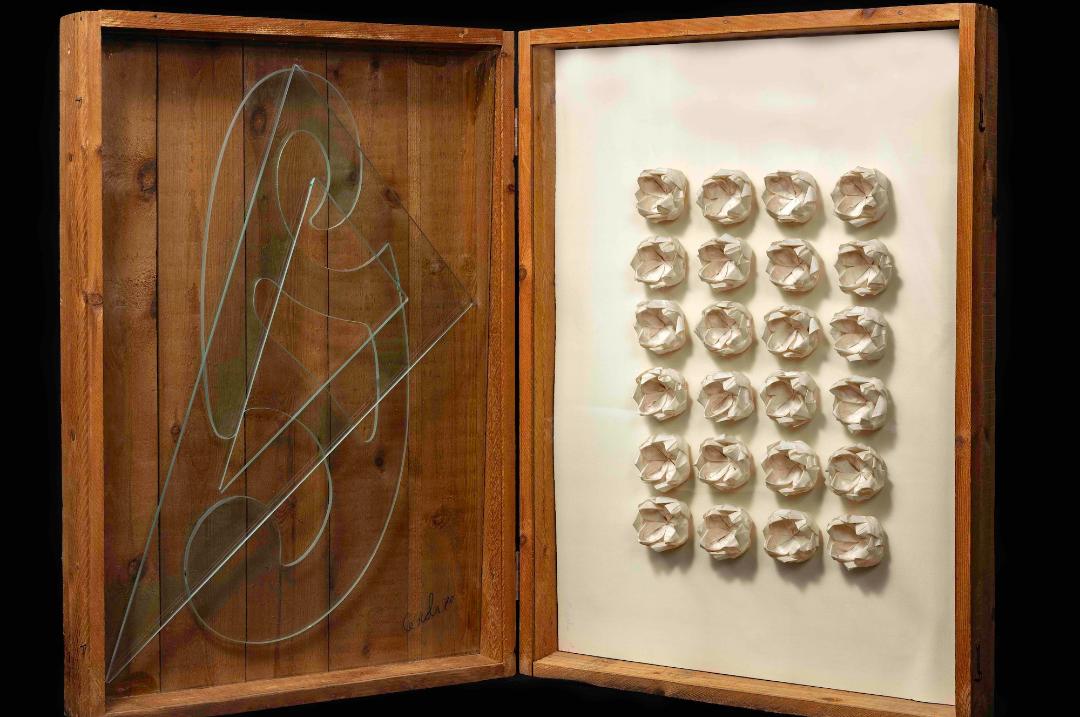

«Riding with Death» di Jean-Michel Basquiat

Una corona come copyright

Misero gli occhi addosso a Basquiat, in quell’occasione, Emilio Mazzoli, il primo ad accaparrarselo (pare su consiglio di Sandro Chia) e a portarlo in Italia, a Modena; Annina Nosei, sua prima gallerista a New York (nello studio che quest’ultima mise a sua disposizione il giovane artista ricevette fra le altre la visita di un mercante molto interessato a graffitismo e dintorni, Tony Shafrazi, che in gioventù era finito sui giornali per avere vandalizzato per protesta «Guernica» di Picasso, allora esposta al MoMA); e Bruno Bischofberger, che resterà il suo gallerista più autorevole.

«Se Cy Twombly e Jean Dubuffet avessero un bambino, questi sarebbe Jean-Michel», scrisse il critico René Ricard su «Artforum». L’articolo s’intitolava «The radiant child», la figuretta che appare nei graffiti di Keith Haring, ma in realtà la definizione, in questo caso, si riferiva a Basquiat, il ragazzo con la pelle nera e i dread, figlio di Gerard Basquiat, commercialista di origine haitiana trasferitosi a Brooklyn, e di Matilde Andradas, di origine portoricana. «Basquiat, continuava Ricard, ha un’idea perfetta di ciò che vuole trasmettere, e utilizza tutto ciò che si unisce alla sua visione». Una corona a tre punte ricorreva nei suoi dipinti di quel periodo. Gli cinge il capo in «Julius Caesar of Gold», del 1981.

Indicano, disse l’artista, «la regalità, l’eroismo e la strada»: «Ho chiesto a Jean-Michel dove avesse preso la corona, proseguiva Ricard. “Tutti fanno le corone”. Eppure la corona si trova saldamente sulla testa del repertorio di Jean-Michel, per cui non è importante dove l’abbia comprata, l’ha rubata; è sua. Quella corona l’ha vinta lui (…). Una volta ho chiesto a qualcuno perché gli piacesse l’opera di Jean-Michel e perché venisse acclamata e lui mi ha risposto: “Perché sembra arte” (…). Quando si dice che Jean-Michel assomiglia all’arte, il significato occulto del commento è che assomiglia alle nostre aspettative sull’arte (…) Il suo tocco ha un’erudizione spontanea che ci conforta». L’articolo di Ricard fu il primo, decisivo passo, che separò Basquiat dalla definizione di «graffitista» (cosa che del resto lo stesso artista odiava) e lo incoronò come artista da galleria.

Al 1982, per tornare a quell’anno fatidico, sono datati i quadri più ambiti e quotati di Basquiat, che nel 2017 divenne l'artista americano più costoso mai venduto all’asta (in questo caso la Sotheby’s di New York) con uno dei suoi grandi teschi, dipinto in azzurro e nero, acquistato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa per 110,5 milioni di dollari (oggi l’uomo d’oro è Andy Warhol, con i 195 milioni di dollari pagati per «Shot Sage Blue Marilyn» all’asta bandita da Christie’s a New York il 9 maggio 2022). Nel 1982, in aprile, si inaugurò alle Mura Aureliane di Roma la mostra «Avanguardia Transavanguardia» e il suo curatore, Achille Bonito Oliva, vi incluse l’ormai ex graffitista.

Jean Michel Basquiat The Guilt of Gold Teeth 1982 ©Nahmad Collection

Crepuscolo sull’East Village

Se si dà un’occhiata alle date di nascita dei grandi protagonisti del ritorno alla pittura inclusi in quella mostra romana, ci si rende conto che 10, 15 anni in meno separano l’astro nascente americano dai colleghi italiani, ad esempio le famose «tre C» lanciate da ABO (Chia, Clemente e Cucchi). Julian Schnabel e David Salle, altre star di quel periodo, hanno quasi vent’anni più di lui. Basquiat era, anagraficamente, l’ultimo arrivato. Vivrà dunque la breve estate e il gelido autunno di Neoespressionismo, affini e dintorni, il periodo in cui Chia (tra i suoi primi grandi estimatori), Clemente, Cucchi e Schnabel sbancavano alle aste e l’arte contemporanea diventò improvvisamente desiderabile e contesa e poi, incredibilmente, popolare.

La morte precoce di un artista bravo e famoso è uno di quei fatti che ne possono alimentare il mito, tanto più se l’artista in questione muore a nemmeno 28 anni e ha vissuto in un’epoca e in un contesto che si prestano a fantasie letterarie, retorica e nostalgie. Si può dire ad esempio che la morte di Basquiat segni (o coincida con) il declino di SoHo e dell’East Village come Montmartre newyorkesi e con il tramonto della pittura di radice neoromantica e neoespressionista (l’anno dopo la vendita in blocco dei Chia collezionati da Saatchi sarà un altro segnale eloquente).

Ma, al di là di queste suggestioni, fa una certa impressione pensare a due megastar dell’arte che seguì al Neoespressionismo e rilevare che Jeff Koons è nato nel 1955, cinque anni appena prima di Basquiat, e Damien Hirst appena cinque anni dopo. Hirst raggiunge i primi successi all’età (26 anni) in cui Basquiat comincia a mostrare la corda. Cattelan, nato nel 1960, gli era coetaneo, ma «diventa Cattelan» solo negli anni Novanta. E, a differenza di Basquiat, Cattelan, Koons e Hirst hanno cavalcato e controllato il mercato e non il contrario.

È un fatto che la brevissima parabola di Basquiat coincise in fondo con la parte discendente di quella di una tendenza che rapidamente passò di moda. Già nel 1986 a Boston la mostra «Finale di partita. Referenza e simulazione nella pittura e nella scultura recenti» raffredda i bollori neoespressionisti tramite le opere di artisti, come Jeff Koons e Haim Steinbach, in cui la Pop art, in realtà mai morta, ibrida un Concettualismo di ritorno. E se neoespressionisti e transavanguardisti avevano riproposto la rinascita di una pittura autentica e «di pancia», i «Surrogati di quadri» di Allan McCollum, oggetti in forma di quadro da cavalletto ma completamente monocromi e di varie misure, alcuni addirittura colati in gesso, già nel 1980 preludevano a uno dei motivi ricorrenti della Neo-geo, ovvero la parodia e la critica delle convenzioni dell’esposizione, del mercato e dell’opera feticcio.

Basquiat visse in una stagione popolata da avidissimi mercanti e collezionisti, un periodo in cui una patologica frenesia del mercato dell’arte si accompagnava alla feroce speculazione immobiliare in atto nel gentrificato e ripulito East Village. Iniziava allora il connubio tra mercato dell’arte e mercato finanziario, tra arte e moda.

Phoebe Hoban, autrice di una delle migliori biografie di Basquiat, pubblicata negli Stati Uniti nel 1998 (in Italia è uscita per Castelvecchi nel 2006) ha raccolto numerose testimonianze su quegli anni folli: «Dice il gallerista Andrew Terner: “Potevo comprare un quadro al mattino e nel pomeriggio ricevere un’offerta da un altro Paese che era tre volte quanto avevo pagato tre ore prima. Molti galleristi erano come agenti di borsa”. Dice il veterano del mondo dei galleristi Ivan Karp: “La gente comprava quello di cui aveva letto e lo pagava cifre scandalose. Schnabel era l’unico nome che alcuni conoscevano. Era stato detto loro che se compravano un quadro per 5mila dollari, dopo un anno e mezzo sarebbe valso 50mila dollari, e in certi casi andò così”. Invece i prezzi di Basquiat salirono del 500 per cento tra il 1982 e il 1984, anno in cui Christie’s vendette la sua prima opera per 20.900 dollari». Cioè l’equivalente, oggi, di 59.600 euro. Un affare, comunque, visto quello che sarebbe stato il prosieguo del mercato di Basquiat.

Warhol padre patrigno

1982: sulla «ruota di Basquiat» resta il numero più significativo. È l’anno in cui a Zurigo inaugura la sua prima mostra da Bruno Bischofberger. E il gallerista svizzero non solo favorisce l’inserimento di una riluttante Mary Boone nella gestione a New York del giovane artista (di cui temeva soprattutto «il suo entourage di strafatti»), ma presenta ufficialmente Basquiat ad Andy Warhol, un incontro che il ventiduenne pittore celebrerà con un autoritratto a fianco del suo mito di sempre.

Si è scritto molto sul rapporto tra i due. Molti hanno ricordato che il primo incontro risaliva al 1978, quando Basquiat vide in un bar di SoHo Warhol a colloquio con Henry Geldzahler, ex curatore del Metropolitan Museum, dove introdusse l’arte contemporanea, e dal 1977 al 1982 sovrintendente alla cultura per il sindaco di New York Ed Koch. All’epoca il non ancora Picasso nero girava per le strade vendendo sue opere in formato cartolina. Pare che le avesse proposte in quell’occasione a Warhol, il quale lo invitò a mostrarle a Geldzahler, futuro sostenitore di Basquiat, che però lo liquidò in fretta. Quattro anni dopo le cose erano cambiate.

E sebbene Warhol non arrivò mai a fidarsi completamente di Basquiat, cercando di tenerlo alla larga dalla Factory, quando il giovane collega e rivale si mise con Paige Powell, redattrice di «Interview», la celebre rivista «made in Factory», dovette abbassare la guardia. Fino a un certo punto, comunque, perché quando «il drogato» come lo chiama nei suoi diari, chiede di andare ad abitare al 57 di Great Jones Street, in un edificio di proprietà di Warhol, quest’ultimo esige un affitto di 6mila dollari («Spero che funzioni, scrive nei diari il 26 agosto 1983, che Jean-Michel abbia una produzione regolare. Se non ce la fa e non riesce a pagare l’affitto sarà difficile buttarlo fuori»; 5 settembre: «Ha paura di finire come un fuoco di paglia e io gli ho detto che non sarebbe andata così. Ma poi mi sono preoccupato perché ha in affitto il nostro edificio in Great Jones»).

Michel Nuridsany, la cui biografia su Basquiat è uscita in Italia nel 2016 (edita da Johan & Levi), è uno dei molti che identificano il rapporto tra i due all’insegna del reciproco interesse. Va pur detto che Warhol è al punto più basso della sua carriera quando incontra Basquiat, che, al contrario, è in piena ascesa, e, come aveva dimostrato con le opere esposte nel 1983 alla Whitney Biennial, all’epoca una mostra importantissima, aveva capito che era giunto il momento di giocarsi tutte le sue carte: in quell’occasione aveva calato due assi, la monumentale «Dutch Settlers» e «Head», entrambi lavori frutto nell’imprintig ricevuto dall’atlante anatomico regalatogli dalla madre quando, a otto anni, il futuro artista era ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto.

«Jean-Michel Basquiat Wearing an American Football Helmet» (1981) di Edo Bertoglio. Foto Edo Bertoglio, Cortesia di Maripol; Artwork: © VG Bild-Kunst Bonn, the estate of Jean-Michel Basquiat; licensed by Artestar, New York

Jean la mascotte

Ma quando Bischofberger convince i due a realizzare una serie di dipinti a quattro mani (si aggiungerà in seguito Clemente) e nel 1985 li esporrà da Tony Shafrazi, la mostra sarà un buco nell’acqua per i galleristi e un autogol per gli artisti. «L’anno scorso scrissi che Jean-Michel Basquiat aveva la possibilità di diventare un artista molto capace, a patto che non si lasciasse sopraffare dalle forze che l’avrebbero trasformato in una mascotte artistica. Quest’anno, è evidente che quelle forze hanno avuto la meglio» (Vivien Raynor, «The New York Times»). «Innalzato agli altari per un tempo ben più lungo dei quindici minuti che avrebbe meritato, Andy Warhol cerca di mantenere alta la propria stella attaccandosi a ogni cometa che passa» (Eleanor Heartney, «Flash Art International»).

1985: Basquiat ha già esposto dai migliori galleristi sulla piazza: i citati Nosei, Bischofberger, Boone, un giovane Gagosian (a Los Angeles). Dei viaggi in Italia per le mostre da Mazzoli restano tele che forse il gallerista aveva fatto preparare per un altro maudit, Mario Schifano; e parole e mezze frasi, quelle epigrafi pittoriche che gli piacevano tanto nei quadri di Twombly, e che istoriano quadri destinati a grandi collezionisti (tra i quali si segnalano un entusiasta e voracissimo Jose Mugrabi, Versace, Dolores e Hubert Neumann, ma anche quelli della prima ora, come Herbert e Lenore Schorr): «Scipio», «Hannibal», Vesuvius», «Pompeii», «Autostrada», «Bracco (sic!) di Ferro», «Papa Clemente», «Cosimo il Vecchio».

In altre opere gli eroi, citati o ritratti, sono i grandi jazzisti e pugili neri, da Nat King Cole a Miles Davis, da Joe Louis a Sugar Ray Robinson, da Louis Armstrong a Billie Holiday. Il ritratto dell’amatissimo Charlie Parker mostra «Bird» con un occhio chiuso e uno aperto, e un po’ ricorda la palpebra calata di Forest Whitaker, che cinque anni dopo quel dipinto, nel 1988, interpreta il grande sassofonista nel film di Clint Eastwood. La mostra con Warhol (rivedremo qualcuno dei 160 quadri che i due dipinsero insieme nella rassegna programmata dal 5 aprile al 28 agosto alla Fondation Vuitton di Parigi) può essere considerato il culmine e anche l’inizio della fine della parabola di Basquiat.

Il 10 febbraio è sulla copertina di «The New York Times Magazine», fotografato da Lizzie Himmel. L’articolo di Cathleen McGuigan s’intitola «New Art, New Money: The Marketing of an American Artist». Basquiat è «arrivato», anche nel senso negativo dell’espressione. L’anno dopo litiga con Mary Boone. Il crescente abuso di eroina non giova né alla sua produzione né alla sua vorticosa vita sentimentale (a un certo punto fu anche il compagno di una non ancora famosa Madonna) né ai suoi rapporti professionali, anche se nel 1987 Daniel Templon a Parigi gli offre la possibilità di una nuova personale.

Danza macabra a Manhattan

La mostra è a gennaio. A febbraio Andy Warhol muore e ora Basquiat è davvero da solo. O quasi. Gli resta accanto Tony Shafrazi. Poi è il turno di Vrej Baghoomian, che avrà un ruolo di primo piano nelle non sempre edificanti vicende e nelle dispute che seguiranno la morte dell’artista, ucciso da una overdose di sostanze stupefacenti il 12 agosto 1988. Da Baghoomian, ad aprile, aveva esposto anche il premonitore «Riding with Death». Non sarebbe mancata l’ironia sul fatto che l’orazione funebre fosse affidata a Jeffrey Deitch, all’epoca dipendente della Citibank nell’Art service department. Anche il film del 1996 che consacrò definitivamente Basquiat come il Jimi Hendrix dell’arte suscitò qualche perplessità. Gerard Basquiat negò il permesso di utilizzare opere autentiche del figlio. Qualcun altro fece notare che i due artisti si detestavano.

Un po’ più triste è ciò che accadde subito dopo: le cause legali che coinvolgeranno Gerard Basquiat, a capo di un comitato per l’autenticazione delle opere (duemila?) e formato da Diego Cortez, Jeffrey Deitch, John Cheim che allora dirigeva la Robert Miller Gallery, Richard D. Marshall, Fred Hoffman e Annina Nosei. Poi c’erano i debiti e le tasse non pagate da Basquiat. Le controversie circa il reale valore dell’eredità, divisa tra Gerard e le figlie Lisane e Jeanine: il primo expertise diceva che il patrimonio era di 36 milioni di dollari, l’agenzia delle imposte sostenne che i milioni erano 138 ecc. E poi Baghoomian che nel 1991 perde la prima causa che aveva intentato sostenendo di essere l’unico rappresentante di Basquiat e che nel 1992 lascia improvvisamente gli Stati Uniti e una galleria fallita ecc.

Oggi il Basquiat Estate è gestito dalle sorelle dell’artista. È toccato a loro assistere alle incredibili performance del mercato del fratello. La morte precoce ha garantito la tenuta e poi la crescita delle sue quotazioni? Nel 2017, dopo la citata asta di Sotheby’s, Cristina Ruiz fece il punto per «The Art Newspaper» sul mercato di Basquiat, raccogliendo le opinioni di alcuni autorevoli mercanti. «Dopo il 1983 Basquiat divenne un tossicodipendente molto grave, affermò in quell’occasione Emily Tsingou. Cominciò a produrre troppo e a non ascoltare i consigli. Nei suoi lavori dei primi anni Ottanta c’è una visione cristallina che raramente vediamo in quelli successivi, più confusi e disomogenei».

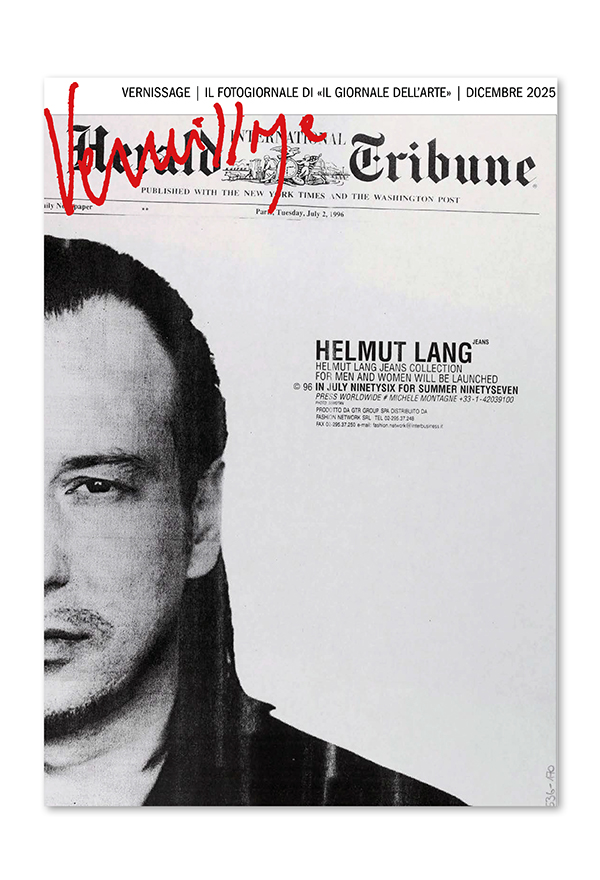

La copertina che «The New York Times Magazine» ha dedicato il 10 febbraio 1985 a Jean-Michel Basquiat

Un refusé al MoMA

Ma trovare dipinti risalenti ai primi anni ’80 è difficile, faceva notare già allora Cristina Ruiz. «Alcuni dei migliori esempi appartengono a collezionisti statunitensi come Eli Broad, Don e Mera Rubell e Herbert e Lenore Schorr. Le istituzioni hanno tardato a comprendere il suo lavoro ed egli è tristemente sottorappresentato nelle collezioni museali. Nella sua monografia The Art of Jean-Michel Basquiat (pubblicata dalla Enrico Navarra Gallery di New York), Fred Hoffman scrive che l’anno successivo alla morte di Basquiat, Herbert e Lenore Schorr offrirono al Museum of Modern Art di New York l’opportunità di scegliere un dipinto dalla loro collezione come regalo. “Il museo rispose che avere un quadro di Jean-Michel Basquiat non valeva nemmeno il costo del deposito”».

La penuria di opere del triennio d’oro, 1981-83, sarebbe alla base dell’attuale calo del suo mercato in asta, crollato, scrive Katya Kazakina su «Artnet», del 50% nel 2022, rispetto al record di 439,6 milioni di dollari del 2021, quando l’artista era secondo solo a Pablo Picasso in termini di ricavi d’asta. «La svolta nella performance di Basquiat è sorprendente perché la sua stella non ha mai brillato di più nella cultura popolare. Ad aprile le due sorelle dell’artista hanno allestito a Chelsea “King Pleasure”, un’ampia mostra di arte ed ephemera di Basquiat, che secondo gli organizzatori dall’apertura ha raggiunto le 200mila presenze. Nel frattempo, un nuovo spettacolo teatrale basato sulla collaborazione dell’artista neoespressionista con Warhol sta attirando le folle a Broadway. Il prossimo giugno, la Fondazione Beyeler di Basilea ospiterà una mostra di grandi dipinti di Basquiat creati a Modena nel 1982».

Nell’articolo di Kazakina mercanti e collezionisti si dichiarano certi, tuttavia, che il problema è di offerta e non di domanda. In sostanza, chi ha opere di grande qualità (o di grande quotazione) se le tiene. Fa eccezione «il miliardario di Las Vegas Lorenzo Fertitta (che) si è separato da un’opera capolavoro, “Sugar Ray Robinson”(1982), da Christie’s il 17 novembre. L’opera è stata aggiudicata per 32,7 milioni di dollari. Fertitta l’aveva acquistata per 24 milioni di dollari nel 2016 dal miliardario gioielliere Laurence Graff, che l’aveva pagata 7,3 milioni di dollari all’asta nel 2007».

Ma tutto questo non fa che sollevare nuovamente la questione sulla qualità della produzione di Basquiat nel suo insieme. Il fattore eroina giocò un ruolo determinante nella sua vicenda e questo impedì, probabilmente, che Basquiat diventasse una sorta di Baselitz americano, cioè un vecchio e ricchissimo pittore la cui affermazione sul mercato risale agli stessi anni, tra il 1981 e il 1983, di quella del suo giovane collega. O forse Basquiat era semplicemente debole come pittore quanto lo era come uomo?

Morte di un artista

Robert Hughes, il Savonarola della critica che stroncò tutta la generazione artistica che si riconosceva nel Neoespressionismo e nella Transavangardia, gli dedicò a questo proposito un feroce necrologio: «È la storia di un piccolo talento inesperto che si trovava nella morsa della promozione del mondo dell’arte, assurdamente sopravvalutato dai mercanti, dai collezionisti e, senza dubbio con loro futuro imbarazzo, dai critici. Questo in parte perché Basquiat era nero. L’industria dell’arte tardoamericana, altrimenti monocromatica, sentiva il bisogno di rinfrescarsi con un tocco di “primitivo”. (…) In una cultura più sana di questa, il ventenne Basquiat avrebbe potuto frequentare per quattro anni una scuola d’arte, imparare qualche vera abilità di disegno (distinta dalla notazione pseudoconvulsiva che era il suo marchio di fabbrica) e, in generale, acquisire alcune delle discipline e delle abilità senza le quali non si può fare della buona arte. Ma erano gli anni Ottanta. E così divenne una star».

Hughes, che morì nel 2012, non cambiò mai idea sull’argomento e anzi la ribadì ogni volta che ne ebbe occasione. Così, un anno prima della morte del critico australiano, gli ribatté John Seed, ex docente di storia dell’arte e critico: «Se Hughes mi dice che gli piace Jackson Pollock ma non Basquiat, gli dirò che Pollock ha interessato una dozzina di artisti di New York, mentre Basquiat ha parlato a centinaia di migliaia di giovani».

Nel 2011, quando Seed scriveva questa apologia basquiattiana sul suo blog, si era alla vigilia della nascita del movimento Black Lives Matter. Pochi anni ancora e sarebbe esplosa la gran moda della Black art. Sebbene persino le testimonianze che calcano la mano sulla figura dell’artista già famoso ma che a causa del colore della sua pelle non riusciva a fermare un taxi, non possano nascondere il fatto che Basquiat appartenesse a una famiglia tutt’altro che disagiata e che non abbia mai nascosto le sue ambizioni circa il successo e il denaro in arte, il Picasso nero oggi è molto più popolare del Picasso vero.

A pensarci bene, i suoi veri rivali di oggi hanno il suo stesso colore di pelle, e si chiamano Mark Bradford, Kara Walker, Julie Mehretu, o compongono il tris d’assi ghanese (John Akomfrah, El Anatsui e Ibrahim Mahama). Sul piano stilistico, il suo più accreditato erede è un colombiano che vive a Londra, Oscar Murillo. Per chi invece si ostina a vedere in Basquiat un graffitista, occorrerà ricordare che SAMO© è rimasto tale per pochi anni, anche perché i tempi non erano ancora maturi per l’anonimato e la clandestinità fasulli come strategie di mercato à la Banksy, che tutti ricorderemo come lo street artist che ha trasformato in griffe quanto di meno autografo possa esistere, cioè lo stencil.

Il pubblico resta adorante. Basquiat è amato perché, nella mente delle persone, somiglia a quello di un altro film, anche se in pochi lo hanno visto, «Dowtown 1981», diretto da Edo Bertoglio. Nel cast, alcune band dell’epoca, come i Kid Creole, Coconuts, Tuxedo Moon, Dragon People e quella dello stesso Basquiat, i Gray. Il diciannovenne ancora graffitista recita la parte di sé stesso, un giovane artista fresco di sfratto che vaga per la città cercando di vendere le sue tele. E no, non indossava, come da lì a pochi anni, completi Armani macchiati di colore. Al contrario, a pensarci ora, il Basquiat vero avrebbe più di un tratto in comune con il protagonista di Morte di un artista, il romanzo di Álvaro Enrigue: qui il collezionista committente è un vizioso tiranno e l’artista uno schiavo che paga con l’asservimento e l’umiliazione le sue ambizioni. Entrambi sono, fondamentalmente, due disperati.

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai