Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Somers Cocks

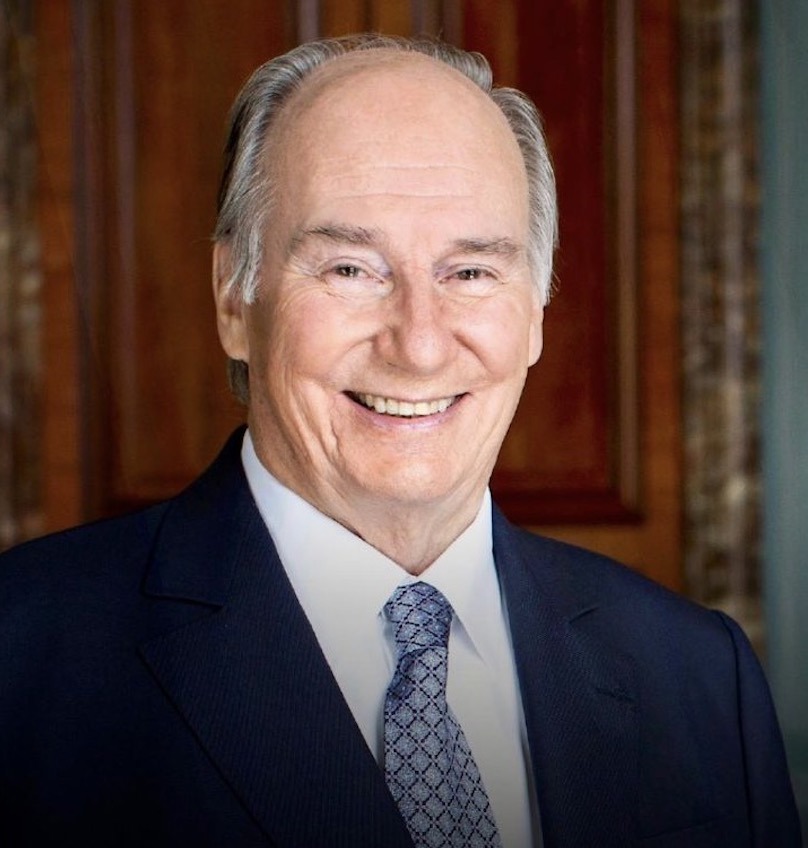

Leggi i suoi articoliNella primavera del 2005 l’Aga Khan e Suzanne Mubarak, moglie del presidente egiziano, hanno inaugurato un parco di 30 ettari nel centro del Cairo. Situato in una posizione elevata rispetto alla città, dal parco nelle giornate limpide si possono vedere le piramidi e la brezza fa ondeggiare le palme. Lo sguardo si posa sul muro di cinta del XII secolo che corre per un chilometro e mezzo dalla grande cittadella di Saladino. Addossata c’è Darb Al-Ahmar, la parte più antica del Cairo, una fitta rete di strade sconnessse che comprende 50 monumenti, dalle moschee del XIV secolo ricche di dettagli squisiti all’ultimo teatro in Egitto dei dervisci rotanti. Qui vivono i più poveri tra i poveri; le case e la maggior parte dei monumenti sono molto maltenuti, alcuni addirittura pericolanti.

Il leader spirituale dei musulmani ismailiti, imprenditore e filantropo (1936), si è offerto di regalare al Cairo un parco nel 1984, in occasione della conferenza «The expanding metropolis: coping with the urban growth of Cairo», organizzata dall’Aga Khan Award for Architecture. Sente un forte legame con la città, poiché furono i suoi antenati, i Fatimidi, a trasformarla nella loro capitale e a darle il nome con cui oggi la conosciamo. Considera un esempio per il mondo moderno la società pluralistica, curiosa e intellettualmente dinamica da loro creata. Sempre ai suoi antenati si deve la fondazione dell’Università di Al-Azhar, visibile dal parco che oggi porta lo stesso nome. Si dice persino che voglia essere sepolto qui.

L’Aga Khan aveva intenzione di spendere 5 milioni di dollari per trasformare una discarica di 500 anni fa in uno spazio di respiro per una città con appena 30 centimetri di giardino o parco per abitante. Alla fine il parco di Al-Azhar è costato 32 milioni di dollari e si è trasformato in un grande progetto di riqualificazione urbana e sociale. Il Programma di sostegno alle città storiche dell'Aga Khan ha stabilito che non ci si poteva fermare alla sola creazione del parco, ma si doveva affrontare il restauro del muro e delle case adiacenti. Prendendo spunto dalla peggiore urbanistica occidentale, il piano del Comune del Cairo per Darb Al-Ahmar prevedeva la demolizione di tutti gli edifici storici, esclusi quelli che insistevano in una fascia di 30 metri di larghezza lungo il muro, e lo sgombero di ampi spazi intorno a tutti gli altri edifici di pregio. La convinzione generale era che si trattasse di un quartiere senza speranza, abitato da immigrati dal sud, privo di coesione sociale e focolaio di criminalità. Fortunatamente, il piano non è mai stato attuato.

La prima cosa che l’équipe dell’Aga Khan ha fatto è stata quella di condurre un sondaggio sulla comunità, dal quale è emerso che nessuno dei pregiudizi sul quartiere era vero: il 60% della popolazione locale risiedeva da almeno 30 anni e quasi il 20% da più di 50 anni. Le persone amavano il quartiere e si prodigavano per aiutarsi a vicenda; il tasso di criminalità era trascurabile e nella comunità figuravano molti lavoratori qualificati e piccole imprese. In altre parole, si trattava di un capitale umano prezioso ma in via di estinzione rispetto alla megalopoli disfunzionale di 17 milioni di abitanti che il Cairo è diventata.

Una sfida importante per l'équipe dell'Aga Khan è stata quella di convincere le autorità a revocare gli ordini di demolizione e a permettere il restauro delle case, conservando la stratificazione storica. Ma il solo restauro degli edifici per loro non era sufficiente; seguono il loro leader, l’Aga Khan, in una convinzione che deriva molto dalla filosofia ismailita: bisogna aiutare le persone, ma aiutarle ad aiutarsi da sole. Hanno così messo a disposizione degli abitanti assistenza tecnica, risolvendo anche complicati problemi di proprietà causati da irrealistici canoni d’affitto fissi stabiliti decenni prima, che avevano indotto i proprietari ad abbandonare le case, ormai diventate un peso.

Il Programma di sostegno alle città storiche dell’Aga Khan ha concesso sovvenzioni, ma anche prestiti nell’ambito del suo programma di microfinanza. Hanno acquistato una casa appartenuta a un mercante e l’hanno trasformata in un centro comunitario per le donne e in un doposcuola per i bambini. Hanno assunto e formato artigiani locali per il restauro delle case e delle mura, nonché delle due moschee che hanno preso in carico. Una di queste, la Khayrbek, fa parte di un complesso di palazzi del Duecento con una casa ottomana in rovina e spazi aperti, che è stato scelto non solo per il suo valore architettonico, ma anche perché fornirà una cornice per eventi ricreativi e culturali. Lo skyline è importante per l'Aga Khan e la moschea di Khayrbek aveva perso l'elemento di spicco del suo minareto, un altro buon motivo per restaurarla.

Negli ultimi sette anni le équipe dell'Aga Khan sono diventate parte della comunità locale. Rimarranno al Cairo anche dopo la fine del restauro del muro, per continuare a dare sostegno a Darb Al-Ahmar e contribuire a creare quello che l’Aga Khan definisce «un ambiente favorevole», dove possano fiorire la speranza, l'autosufficienza e la società civile. È infatti fermamente convinto che non abbia senso ripristinare un ambiente fisico senza affrontare anche i problemi sociali che lo circondano; solo affrontandoli lo sviluppo può essere efficace e duraturo.

Lei è un leader sia temporale che spirituale. Ci racconta qual è stato il suo percorso spirituale nell'architettura?

Una delle cose che il mondo non musulmano deve cercare di capire è che l’Islam non separa la fede dal mondo. Abbiamo un obbligo verso il mondo tanto quanto verso la fede, e questo significa aiutare le persone a vivere in modo migliore, garantendo la pace e gli standard etici nella società. Sono stato educato in questa tradizione; i miei studi universitari erano in storia islamica, quindi mi sento a mio agio nell’affrontare entrambi gli ambiti. Il mio ruolo religioso non è molto conosciuto perché non lo comunico molto, è più noto il mio ruolo nello sviluppo. Si tratta semplicemente di cercare di migliorare la qualità della vita dei poveri.

L’architettura è stata la via per cercare di migliorare la società o è stata la società a condurla all’architettura?

Quando mio nonno è morto, nel 1957, avevamo numerosi programmi di assistenza sanitaria, istruzione e così via in Africa Orientale. Ho ereditato la responsabilità di queste istituzioni e a un certo punto mi sono chiesto: per chi stavo progettando? Gli edifici erano adeguati alla società e alle culture in cui eravamo coinvolti? La domanda mi ha provocato un forte disagio. Sentivo che nell’ambiente costruito avevamo perso la nostra identità culturale, il nostro pluralismo. Abbiamo quindi incontrato alcuni pensatori musulmani e abbiamo chiesto loro se condividessero questa preoccupazione. Alcuni hanno risposto che l’edilizia era guidata dalla fede, altri dalla professione, altri ancora dall’economia. Tutti pensavano che qualcosa stesse andando storto. Questo processo ha portato al primo Aga Khan Award for Architecture, nel 1977.

Pensa che alcuni architetti contemporanei costruiscano più per essere ammirati da altri architetti che per le persone che negli edifici ci abiteranno?

Spero che parte del lavoro svolto attraverso di noi serva da sprone agli architetti, ai committenti e ai Governi a pensare a ciò che stanno facendo in termini più ampi, soprattutto perché ci siamo resi conto molto presto che le nostre parti del mondo non potranno mai diventare società di consumo; non avremo mai quella capacità di cambiamento rapido e quindi stiamo costruendo per un periodo di tempo più lungo. Non volevo congelare l’architettura nel passato. L’architettura è un processo umano e volevo assicurarmi che il processo di cambiamento fosse guidato dall’ispirazione e dalla conoscenza che erano importanti nella nostra parte del mondo. Ecco perché il Programma Aga Khan per l’architettura ad Harvard e al Mit è fondamentale: facciamo in modo che le persone che progettano comprendano le società per cui stanno lavorando.

Perché Harvard e il Mit?

È stato un dibattito lungo e difficile. Volevamo premiare la qualità, ma che cosa stavamo facendo per insegnare alle persone a produrre un'architettura migliore e in quale luogo potevamo avere la massima influenza? La risposta è stata: nel mondo occidentale, perché era l’architettura sviluppata nel mondo occidentale a guidare la professione a livello internazionale. Una volta presa la decisione di organizzare il programma ad Harvard e al Mit, la domanda è stata: come diffondere le informazioni? Questo ha portato alla pubblicazione di Mimar e ora di ArchNet [www.archnet.org]. Con quest’ultima, tutte le associazioni professionali e le scuole di architettura ora parlano tra loro. Abbiamo superato i limiti geografici.

Pensa che se ci fosse una maggiore consapevolezza storica tra la popolazione ci sarebbe una spinta maggiore a prendersi cura degli edifici? Qui in Egitto, ad esempio, nei programmi scolastici si dà molta importanza al passato faraonico e relativamente poca alla storia islamica.

In molte parti del mondo il patrimonio islamico non è stato visto come una risorsa. Intere generazioni sono state educate a vedere la loro eredità come un peso; ecco perché si costruiscono autostrade che attraversano le città storiche e si distruggono edifici straordinari. Abbiamo presto intuito che dovevamo costruire nuovi valori. Avevamo bisogno di un nuovo approccio a tutti i livelli del mondo islamico: governi, aziende e Ong (organizzazioni non governative). Rispetto agli anni Cinquanta e Sessanta oggi c’è molta più consapevolezza. Ci sono cambiamenti nelle scuole di architettura, nei materiali didattici, negli investimenti in beni culturali (non tutti dovuti a noi, ovviamente). Nel mondo islamico sta nascendo un nuovo simbolismo, il cui sistema di valori deriva dalla fede.

L’architettura moderna per la maggior parte non ha reso un buon servizio a Istanbul e a Il Cairo. Vediamo delle scatole di cemento, sproporzionate, costruite malissimo, con servizi scadenti. Che cosa si può fare nel mondo islamico per offrire un’architettura migliore al mercato di massa?

È un problema estremamente complesso. La difficoltà sta nel fatto che si ha a che fare con clienti diversi: il Governo, le organizzazioni di sviluppo e gli speculatori immobiliari. Da tempo ci occupiamo di questo aspetto nell’ambito dei nostri Premi di Architettura, ma è probabilmente a livello normativo che si troveranno le soluzioni: chi concede i permessi di costruzione? Chi si assicura che le condizioni stabilite nei permessi siano rispettate? È questa la responsabilità della città o del governo.

In una città come il Cairo, qual è il messaggio dello skyline?

Il messaggio dello skyline è una domanda: sono importanti le istituzioni ereditate e la presenza di luoghi di culto o è la crescita urbana a dominare la percezione della vita cittadina? Il mondo occidentale ha subìto lo stesso processo: i campanili delle chiese sono diventati edifici insignificanti. Questo potrebbe non essere un modo sano di affrontare le cose; potrebbe inviare un messaggio sui valori sbagliati. Se ci si guarda intorno, qui si vedono le moschee, i luoghi dove sono sepolti i morti, si vedono nuovi edifici in vetro e cemento che non sono molto belli. Penso che sia importante proteggere ciò che si ha; è questa la pianificazione urbana. Ad esempio, guardando Bagh-i Babur [Giardini di Babur] verso Kabul, ci si dice: «Dio non voglia che lo skyline cambi»; ha mantenuto la sua dimensione umana, i suoi spazi simbolici sono visibili. Ci sono modi per modernizzare le città mantenendo i loro valori storici. Anche l’Occidente ci sta lavorando, per fortuna.

Nella progettazione del parco di Al-Azhar ci si è ispirati a esempi storici?

La progettazione di spazi aperti storicamente era una parte molto importante dell’ambiente fisico nel mondo islamico: si pensi per esempio a Shalimar, alla Spagna. In tempi moderni, però, l’architettura del paesaggio ha avuto scarsissimo peso nelle loro scuole di architettura, che tendevano a essere guidate dall’ingegneria più che dall’architettura. Per questo motivo ho lavorato con loro per cercare di reintrodurre queste competenze. Qui al Cairo, purtroppo, non avevamo precedenti su cui lavorare, quindi abbiamo dovuto riflettere su che cosa sarebbe stato adatto al sito. Abbiamo pensato che fossero importanti l’acqua, la scala, il suono, il passeggio. Abbiamo progettato sulla base di queste idee. L'esperienza mi ha portato a istituire una cattedra nel programma della Scuola islamica di design di Harvard e del Mit, proprio per occuparmi di architettura del paesaggio e questioni ambientali.

Come si inizia un progetto come questo?

Fin dall’inizio, uno degli imperativi è stato quello di ascoltare la popolazione locale, le Ong locali, gli insegnanti ecc. che capissero come funzionava la società nel bacino d’utenza, perché è necessario coinvolgere lo sviluppo sociale in un esercizio di diversità culturale. Abbiamo poi lavorato per scoprire i modelli di proprietà. Bisogna partire dalle informazioni di base (longevità, reddito disponibile, indicatori di salute e così via) su cui basare i processi di cambiamento, in modo da poterne misurare la natura.

Come verrà mantenuto il parco?

Questa iniziativa, e tutte le altre simili, sono strutturate in modo da creare ogni anno un surplus di denaro dalla vendita dei biglietti e dai ristoranti, che non viene distribuito come dividendo ma viene impiegato per la manutenzione e per aggiornamenti occasionali (ad esempio, in questo caso, vorremmo migliorare l'area per i bambini), in modo che il concetto sia di autosostenibilità. Si tratta di un partenariato pubblico-privato e come tale deve poggiare su una solida base economica. Questo è importante, perché in passato molti progetti di questo tipo sono stati visti come consumatori indefiniti di risorse. Vogliamo dimostrare che, se messi insieme con cura, non si tratta più di beneficenza o filantropia, ma di creazione di risorse economiche basate sui beni culturali. Per citare altri due esempi su cui stiamo lavorando: il recupero dell’antica Stone Town sul lungomare di Zanzibar, che, ne sono convinto, può cambiare l’economia dell’intera isola; e Bagh-i Babur in Afghanistan, che cambierà la vita di 200mila persone. La maggior parte di questi quartieri storici è stata occupata dalla popolazione di recente urbanizzazione, i più poveri tra i poveri; lavorando in queste aree e riqualificandole si dà quindi loro una speranza economica. Qui al Cairo, il cambiamento a Darb Al-Ahmar non si esaurirà con il restauro delle mura della città, ma sarà un processo continuo. È possibile occuparsi del futuro del parco in altri modi, ad esempio con un fondo di dotazione. Questo ci riporta alla collaborazione con il Governo, perché è necessario offrire vantaggi fiscali al settore privato per finanziare attività culturali, ad esempio una cattedra all'università o un programma di microcredito. Il concetto di dotazione è un’idea a cui guardo con sempre maggiore interesse, per il semplice motivo che, con la liberalizzazione di queste economie, sempre più risorse saranno nel settore privato e ci deve essere una sorta di responsabilità sociale nel riutilizzo creativo della ricchezza. In Pakistan stiamo assistendo a piccole comunità rurali che hanno una propria dotazione, di cui si occupano autonomamente, per cui si ha una gestione della ricchezza piuttosto che una riduzione della povertà, che è un concetto completamente diverso.

In che modo la vostra rete può combattere il terrorismo?

Non collegherei direttamente il terrorismo alle questioni culturali. La mia più grande preoccupazione sono le sacche di povertà acuta; in molti casi sono il terreno di coltura della disperazione. Dobbiamo scoprire perché sono così e che cosa possiamo fare. Lavoriamo da 25 anni nel Nord del Pakistan e la qualità della vita è cambiata radicalmente. Bisogna lavorare per dare alle persone fiducia e speranza; questo cambia la società.

Come scegliete i vostri partner?

Abbiamo lavorato in Asia Centrale e nell’Africa subsahariana, che hanno subito la nazionalizzazione e la distruzione del settore privato. Devo sapere con chi sto dialogando: condividono i nostri obiettivi e i mezzi per raggiungerli? Negli anni ’50 e ’60 con la maggior parte di questi Paesi non si sarebbe potuto discutere il concetto di partenariato pubblico-privato, la nozione di pluralismo era osteggiata. Credo che la questione cruciale sia la creazione di sistemi di valori che corrispondano a queste società. Lavoreremo persino con i Governi per aiutarli a riscrivere la legislazione, creando nuove istituzioni come gli enti non profit.

Questa intervista è apparsa originariamente nel numero di maggio 2005 di «The Art Newspaper»

L’Aga Khan

Altri articoli dell'autore

Non è ancora confermato come i tre beneficiari collaboreranno su un tema di capitale importanza per la salvaguardia della città e per il mondo

Una guida in 10 punti, partendo dai 50mila euro raccolti da Palazzo Madama a Torino per acquisire cinque smalti del prezioso scrigno medievale

Dopo sei anni alla Pilotta di Parma, da nove mesi guida il museo fiorentino, sempre più minacciato dal sovraffollamento (5 milioni di ingressi nel 2023): il nuovo direttore vuole attirare pubblico a Palazzo Pitti e a Boboli, senza sacrificare i 40 milioni di euro di ricavi annui, con novità e progetti, dal Museo della Moda alla nuova Tribuna, al 30% di spazio in più nelle 12 sale dei Nuovi Uffizi

Un antiquario parigino offre a 50mila euro cinque preziosi smalti di Limoges che si è scoperto appartenere alla decorazione del cofano, conservato in Palazzo Madama, del cardinale Guala Bicchieri, promotore della Magna Carta. Il museo torinese promuove un crowdfunding per raccogliere entro fine anno i fondi