Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliDietro la titanica impresa di traslocare una collezione di capolavori dal valore inestimabile per ristrutturarne la casa c’è un team di professionisti dedicati, che hanno seguito i lavori passo dopo passo. A guidare il riallestimento della collezione permanente della Frick Collection è stato Xavier F. Salomon, vicedirettore e curatore capo «Peter Jay Sharp» del museo, dove lavora da oltre 11 anni. Negli anni recenti è stato determinante nel dare forma al suo programma espositivo e alle sue collezioni. Salomon ha curato, tra le altre, mostre su Veronese, Tiepolo, Bellini e Giorgione e, più di recente, progetti speciali in cui artisti contemporanei dialogano con la collezione, come Nicolas Party in relazione al lavoro di Rosalba Carriera (2023-24). Nato a Roma e cresciuto tra l’Italia e il Regno Unito, Salomon è specializzato nell’arte della Roma del XVII secolo.

Dottor Salomon, com’è cambiata la Frick negli ultimi anni?

In quest’ultimo decennio il pubblico del museo è diventato più ampio e giovane, grazie a uno staff di persone nuove, con visioni diverse, e grazie al progetto di restauro ed espansione, che tra la preparazione e i lavori è durato appunto 10 anni. Il trasferimento temporaneo alla Frick Madison (nell’edificio razionalista di Marcel Breuer su Madison Avenue, Ndr) ci ha permesso di vedere la collezione in modo diverso e di lavorare con un pubblico nuovo. Nel tornare nella sede storica, ci siamo chiesti come conservare la relazione con quel pubblico, per cercare di dare sempre più concretezza alla visione di Frick che nel suo testamento scrisse che lasciava la casa e la collezione per la creazione di un un museo per tutti.

In quale modo il nuovo museo riflette questa trasformazione?

La trasformazione sarà soprattutto nella programmazione che includerà più arte contemporanea in dialogo con la collezione, ma anche musica classica contemporanea. Dal punto di vista degli spazi espositivi, l’edificio rimane una casa della Gilded Age di cui abbiamo voluto preservare il carattere originale. Per esempio abbiamo lavorato per migliorare l’illuminazione, mantenendo lo spirito di una casa di quell’epoca, con illuminazioni direttamente sul quadro e senza faretti a soffitto. È un po’ un restauro alla Gattopardo, in cui bisogna cambiare tutto perché tutto resti com’è. Abbiamo restaurato una casa che ha quasi cento anni per garantirne il futuro per i prossimi cento.

Qual è la formula per preservare lo spirito originale della collezione e allo stesso tempo dare un’offerta al passo coi tempi?

Conoscenza e ricerca. Questo restauro ha guardato avanti ma anche indietro. C’è questa idea che la Frick sia rimasta sempre come era. Non è vero. Negli anni ci sono stati tanti cambiamenti che abbiamo analizzato storicamente per capirne il perché. In alcuni casi abbiamo capito che quelle soluzioni avevano più senso e le abbiamo ripristinate, senza però essere filologici, in altri casi si era trattato di scorciatoie e abbiamo deciso di tornare indietro.

Una veduta della Living Hall alla Fick Collection. Foto: Joseph Coscia Jr.

Una veduta della West Gallery alla Frick Collection. Foto: Joseph Coscia Jr.

Ci fa qualche esempio?

Al primo piano del museo inizialmente c’erano gli spazi privati della famiglia, camere da letto, bagni. Poi fu stravolto per accogliere gli uffici che ora abbiamo spostato. Avremmo potuto tornare alle origini, ma non avevamo i materiali né i mobili di quelle camere e farne delle riproduzioni non avrebbe avuto senso. Le abbiamo trasformate in gallerie cercando di tenere un feeling domestico. Per i tessuti delle grandi gallerie al piano terra, invece, siamo riusciti a trovare in Francia l’azienda che fece quelli originali e che ha conservato gli scampoli usati per la Frick. Così siamo tornati alle stoffe del ’35: un velluto di seta fatto di minuscole strisce di verdi diversi che creano un colore incredibile.

Quale filosofia ha guidato il riallestimento dei pezzi iconici della collezione?

Siamo tornati alla filosofia conservativa tradizionale che contraddistingue il museo e che rispecchia la visione di Frick. La domanda che mi guida nel mio lavoro è: cosa avrebbe fatto Frick? Allo stesso, tempo, dalla morte di Frick, la collezione è cresciuta di quasi il doppio, quindi cerchiamo di integrare le nuove acquisizioni ma anche di rimanere nella tradizione. Anche nel riallestimento della collezione abbiamo dovuto prendere decisioni con un occhio al passato e uno al presente. Nella galleria principale, al centro delle pareti lunghe, ai tempi di Frick c’erano due van Dyck che già negli anni ’40 furono sostituiti da due paesaggi di Turner. Abbiamo provato a rimetterci i van Dyck ma eravamo tutti d’accordo che ci stessero meglio i Turner.

La Frick è nota per essere parsimoniosa di informazioni accanto alle opere. Resta questo approccio?

Sì, continuiamo a non avere etichette, è una scelta identitaria. Vogliamo che sia la collezione a parlare e non l’interpretazione di un pannello o una didascalia. Vogliamo offrire un’esperienza più individuale e totale. Poi, ogni quadro ha un cartellino con nome e titolo, mentre altre informazioni sono disponibili nel libretto cartaceo in vendita, sull’app o sul sito web.

Anticipazioni su cosa vedremo alla Frick prossimamente?

A settembre ci sarà una mostra sul tesoro del Santo sepolcro di Gerusalemme con pezzi mai visti negli Usa, a fine anno qualcosa di contemporaneo e poi una combinazione di pittura e scultura europea, cercando di lavorare su soggetti o artisti non ancora abbastanza studiati.

C’è preoccupazione per il momento politico, per i tagli alla cultura e per il clima culturale che ne può derivare?

Il Governo attuale non ha interesse per la cultura e sembra un po’ una tendenza mondiale. In questo momento per i luoghi di cultura, diventa sempre più importante continuare a fare il proprio lavoro: i musei sono capsule del tempo che ci fanno vedere le scelte del passato. Bisogna capire i cicli storici e imparare. Mi sembra che per molte cose viviamo una ripetizione di quello che accadeva cento anni fa, spero che abbiamo imparato e che non ripeteremo gli stessi errori.

Una veduta del Stephen A. Schwarzman Auditorium alla Frick Collection. Foto: Nicholas Venezia

Altri articoli dell'autore

Al di là dell’Atlantico febbraio è il mese dedicato al contributo degli afrodiscendenti alla storia americana, dalla guerra d’indipendenza al movimento per i diritti civili. Ma ora la ricorrenza rischia di restare in ombra

Anche in Nord America ed Europa, il settore culturale è sotto pressione su temi considerati «controversi» come giustizia razziale, Palestina, identità queer o eredità coloniale. Serve un Piano d’Azione, come evidenziato dall’organizzazione Artists at Risk Connection

In contemporanea con Art Basel Miami, l’Institute of Contemporary Art inaugura la nuova stagione espositiva con due figure emblematiche dell’arte americana

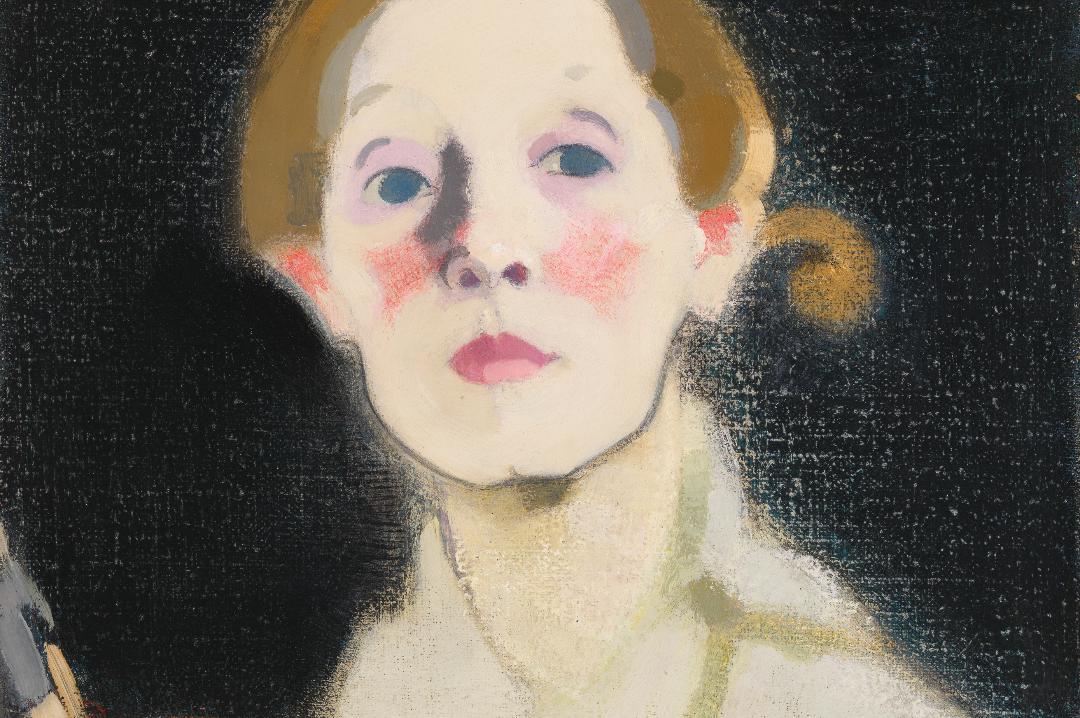

Sulla scia del grande interesse internazionale per l’arte finlandese, il museo newyorkese presenta la più grande retrospettiva negli Stati Uniti dell’autrice di oltre 40 autoritratti