Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliC’è un gallerista, Emmanuel Perrotin, che nel 1995 venne trasformato da un artista, Maurizio Cattelan, in un roseo pupazzo cazzoide, che continua a fare il suo mestiere; c’è l’artista sopra citato sulla soglia dei 60 anni che fa quello che fa in genere un artista di quell’età quando il mercato continua a dargli ragione: ripete se stesso, riciclando lo stesso nastro adesivo da pacco con il quale nel 1999 appese al muro un altro gallerista, Massimo De Carlo, portandolo ai confini di un’indesiderata estasi a un passo dal coccolone.

Si è pure citato addosso, forse inconsciamente; bastava guardare Wikipedia per sapere che, forse, l’etimologia araba, «banan», significa «dito», magari il medio eretto nel 2010 a Piazza Affari a Milano. C’è poi un artista un po’ più giovane e sino a ieri ignoto ai più; come Rauschenberg nel 1953 cancellò un disegno di Willem de Kooning e lo tramutò in opera sua, giorni fa David Datuna ha distrutto, mangiandola, l’opera di Cattelan esposta ad Art Miami.

In fondo, sempre di cannibalismo si tratta. O di parassitismo, comportamento che accomuna artisti, politici e un sacco di altre categorie. Comunque, senza scomodare Rauschenberg, anche la performance di Datuna ha un precedente, quello di Dani Alves, calciatore del Barcellona, che nel 2014 mangiò in campo una banana scagliatagli, si diceva, da uno spettatore razzista. Poi si scoprì che, forse, anche quella era tutta una finta, e che si trattava di una messa in scena ordita in combutta con il suo compagno di squadra Neymar.

Ma per restare al parassitismo, non gli è estranea neanche la prassi di Cattelan: la cronaca, a volte nera a volte tragica e altre di costume, dava il contenuto e lui ci metteva il titolo, il dito o l’accento. Intorno alla banana ci sono poi i due o tre che l’hanno comprata e un pubblico che, analfabeta, preferisce guardare le figure. Ovviamente la banana di Miami ha scatenato anche esegeti vari, e alcuni sono risaliti sino alla lattuga che, finché non avvizzisce, tiene insieme due pesanti blocchi di granito in una celebre opera di Giovanni Anselmo. Accadeva circa mezzo secolo fa, ma non è questa, non l’idea stantia, l’accusa che possa essere rivolta a Cattelan.

Sono le centinaia di meme pubblicati su Instagram e ispirati dal frutto non a caso appartenente al genere botanico «Musa» a lasciare perplessi. È il cetriolo con cui la banana è stata sostituita in tv dagli autori di «Quelli che il calcio» (non nuovi a incursioni pseudoparodistiche nell’arte contemporanea), ovvero la cucurbitacea che con una certa finezza viene spesso esibita per scherzo alla sposa durante i pranzi matrimoniali, a fare riflettere.

Cattelan fa il suo mestiere, come Perrotin, come il pubblico, i tre collezionisti, i giornalisti ecc. Ma se Cattelan sta facendo la corsa mediatica su Banksy, come sembra di capire, deve avere proprio il fiato corto. Perché Banksy riesce a essere popolare e mediatico senza strafare; si ripete, ma senza cadere più in basso rispetto a dove si trova. Il suo collega, invece, partito dai tagli di Fontana trasformati in «Z» di Zorro e approdato a cessi d’oro e Musacee scocciate, avrà pure ottenuto il suo scopo (la banana scocciata ora è ovunque), ma ha la colpa di averci portato indietro di mezzo secolo.

Perché da tanti anni il «dibattito» intorno a ciò che chiamiamo arte contemporanea era scivolato a livelli tanto bassi e a toni così grevi, scemi e scontati come le barzellette sulle astrusità dell’arte moderna pubblicate dalla «Settimana Enigmistica» e di cui Alighiero Boetti faceva collezione. Un remake, ma nella realtà, delle «Vacanze intelligenti» con Alberto Sordi e Anna Longhi in visita alla Biennale di Venezia. Non è il popolo che si solleva, è la gente che, complice a sua insaputa, si diverte sui social abboccando all’esca di un’opera creata apposta per suggerire variazioni sul tema via Instagram, una banana che è di suo un emoticon. Come direbbe Nanni Moretti, «ve lo meritate, Alberto Sordi!».

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

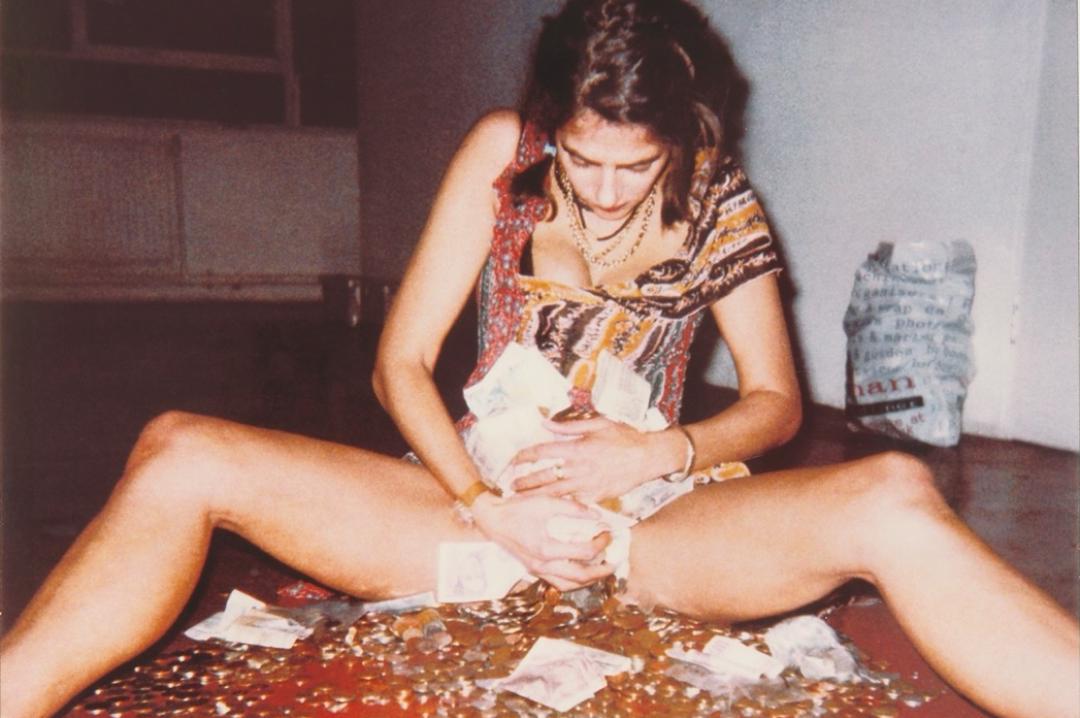

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

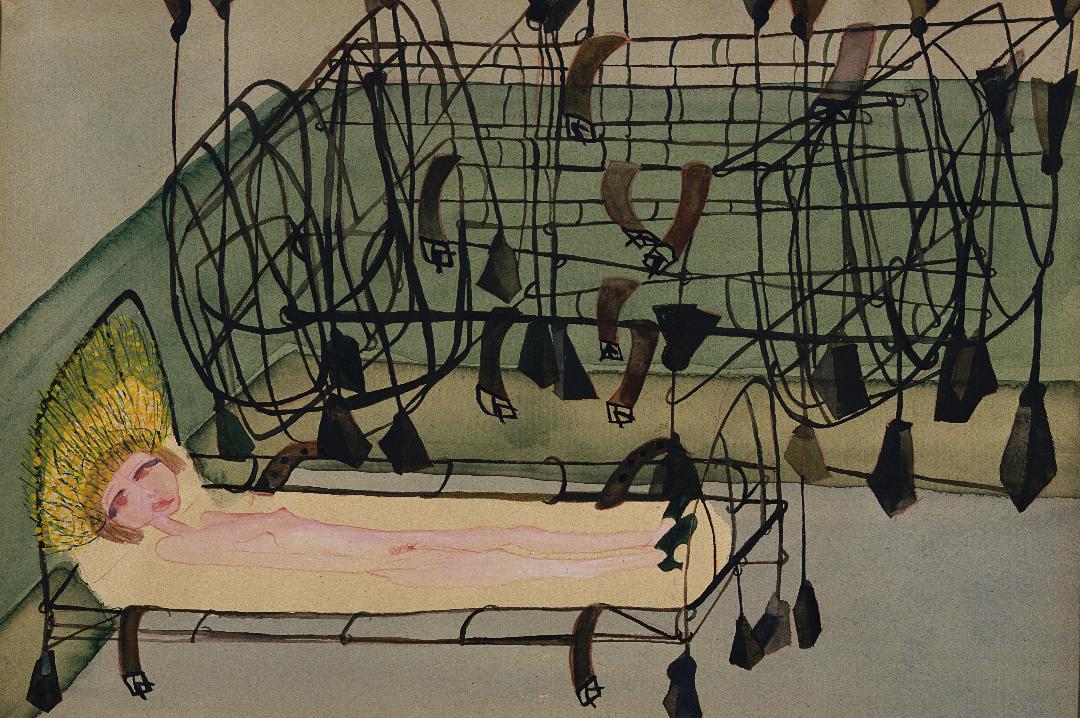

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)