Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

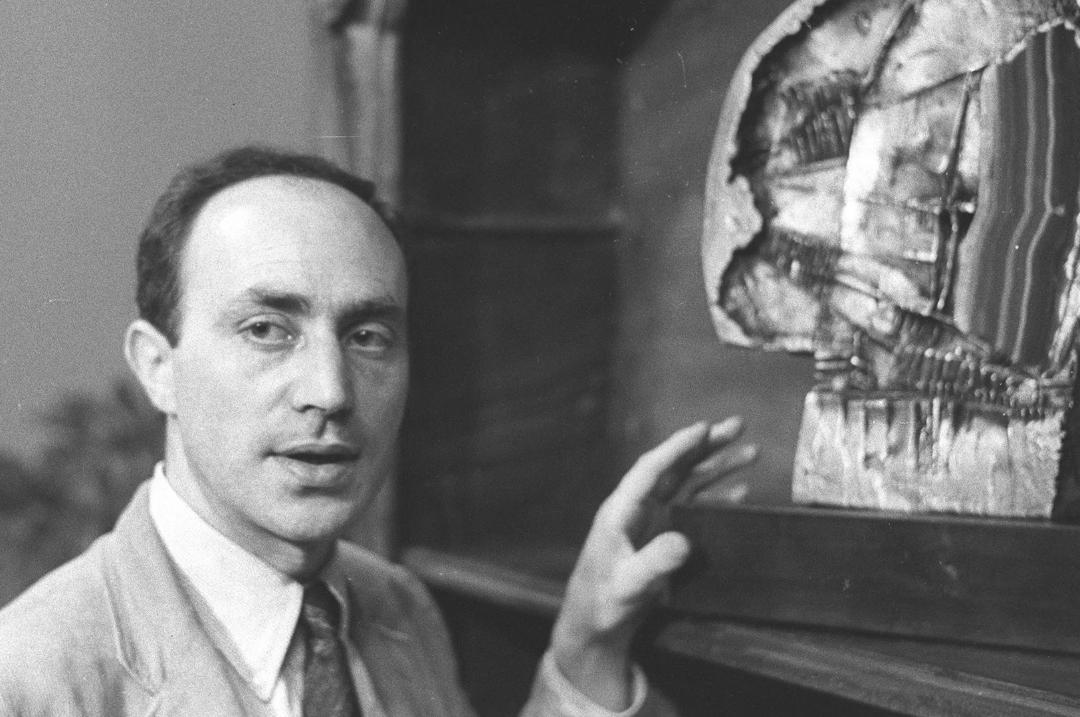

Flaminio Gualdoni

Leggi i suoi articoliArnaldo Pomodoro nasce a Morciano di Romagna nel 1926, si diploma geometra e inizia a lavorare al Genio Civile di Pesaro. Poi sceglie l’arte e nel 1954 passa a Milano e apre con Giò, suo fratello minore, uno studio vicino a quello di Lucio Fontana, suo maestro di pensieri. Da Fontana apprende soprattutto che non si tratta di fare diversamente le cose, ma cose radicalmente nuove, a costo di azzardi espressivamente forti. La sua prima fortuna è che la sua non è una formazione accademica basata sulla disciplina e si basa piuttosto sull’oreficeria: fino al 1956 fa parte del gruppo 3P, e lavora con l’altissima, meticolosa artigianalità dell’orafo. L’altra fortuna del suo sapere anomalo è la cultura a tutto campo che lo rende curioso di un orizzonte che va ben al di là dell’artistico, in cui più contano la letteratura e la filosofia, il teatro e la musica: quando lavora alla «Cronache» (1976), i suoi omaggi amicali riguardano Gastone Novelli, pittore in odore di scritture, e Paolo Castaldi, musicista, un letterato come Francesco Leonetti e Ugo Mulas, genio della fotografia.

Le opere dei suoi debutti hanno tutte variamente a che fare con il bassorilievo, cioè con la bidimensionalità per cui la materia si dà come fisicità propria di un fondo inteso come un indistinto materiale quantitativamente denunciato, in cui agisca da fattore qualificativo il segno. Sono, in qualche modo, sempre comunque delle «pagine» plastiche abitate dal fluire di «segni non troppo lontani dal simbolo, ma neanche troppo vicini», scrive Leonardo Sinisgalli per la mostra all’Obelisco di Roma del 1957, a tramare «una scrittura sconcertante, che sentiamo densa di un fascino nuovo, quasi magnetico». Poi avvengono gli incontri cruciali. Diretti, come quello con Louise Nevelson, e indiretti, come quello fondamentale con l’arte di Constantin Brâncuși, con la sua perfetta e algida perfezione formale.

Pomodoro ora si sente in grado di compiere un’evoluzione decisiva, il passaggio a forme che sempre più s’involvano in questioni architettoniche e in un’aperta, ma ancor più tipica tridimensionalità. Nasce la serie «La colonna del viaggiatore», le prime sono della fine degli anni ’50, ed è ben presto un proliferare di riflessioni, che sono anche antropologiche, sui luoghi fondamentali della forma, l’obelisco, il disco, la sfera, il cono, la piramide, leggibili in quanto forme solide pure, nella prospettiva di un concretismo che rimonti al geometrismo metafisico del Rinascimento. Insieme, nasce un unicum come «Grande tavola della memoria» (1959-65), da cui discende l’architettante «Grande omaggio alla civiltà tecnologica di Colonia» (1960-64), a dire del ritrovato rapporto di reciproca necessità tra sculturale e architettonico.

Il percorso si perfeziona nel 1963 con la «Sfera n. 1», capostipite della sequenza di opere più celebre di Pomodoro: celeberrima la «Sfera grande» che, nata per l’Expo di Montréal 1967, è ora davanti alla Farnesina a Roma. Testimonia l’artista: «Quando ho fatto la prima sfera Fontana aveva appena realizzato le Nature. Io stesso ho avuto il sospetto di esserne influenzato. In realtà ho poi compreso che ci differenziava radicalmente il processo di nascita della forma: perché io parto dal vuoto, parto da dentro, da una mezza sfera a catino, e faccio un lavoro a porre, a far nascere, toccando la terra. In un processo così la forma precisa non è un risultato, ma il problema. A lavorare è il tarlo dentro la forma, il dubbio della forma. Nulla è perfetto: questa è la vera questione della scultura, dopo Brâncuși». D’altronde, anche «la colonna del viaggiatore è una risposta alla Colonna senza fine di Brâncuși. Il viaggiatore è l’uomo che scopre lo spazio. Uno spazio che non è più proiezione mentale, ma un luogo d’esperienza, teoricamente anch’essa illimitata», afferma Pomodoro. Dunque, per certi versi l’artista contrappone al «levare» e al distillare di Brâncuși un senso di crescita oscura, secondo la tradizione del «porre» che è la sua: la politezza non può essere un effetto, in lui, ma solo lo snodo di un problema plastico complesso. I riconoscimenti fioccano: alla Biennale di Venezia nel 1964, al Carnegie Institute di Pittsburgh nel 1967, su su sino al Praemium Imperiale in Giappone nel 1990.

Negli anni della maturità Pomodoro affronta sempre più l’articolazione ambientale delle opere, la loro facoltà di costituirsi come situazione plastica costruita. Ovvero, egli mira a fare della scultura un motore qualificativo dello spazio tutto: è evidente non solo in opere come «The Pietrarubbia Group», nato nel 1975-76 e completato nel 2015, ma anche in opere che si collocano più apertamente come organizzazione degli spazi, ad esempio in «Pillari» per Amaliehaven a Copenhagen (1982-83), o «Moto terreno solare per Marsala» (1989-94), o ancora «Ingresso nel labirinto» (1995-2011) per Milano. La questione non è però la grande dimensione: «Non spasimo per fare le cose grandi […]. Poi mi interessa che un obelisco messo per terra funziona lo stesso, come le colonne dei templi greci in Sicilia. Il senso muta ma non si perde, è questa grandezza la questione. Non è misura, è un altro tipo di grandezza, è la capacità di spazio».

Altri articoli dell'autore

Il Criptico d’arte • Al posto della simil-giungla di palme e banani, nella piazza ora sorge un complesso di edifici temporaneo, molto simile a un suq, per vendere il merchandising del tanto atteso evento sportivo

Il Criptico d’arte • Il clamoroso furto dei gioielli della corona francese ha messo a nudo i punti deboli del museo parigino e la disarmante incuria del personale

Il Criptico d’arte • Il complesso nuovo è, vien facile e banale la battuta, faraonico: quasi 500mila metri quadrati complessivi

Il Criptico d’arte • Lontana da quella d’autore, è chiamata «vernacolare»: il Castello di Guiglia, nell’Appennino modenese, le dedica un festival