Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliPrende origine da alcuni recenti importanti ritrovamenti del Nucleo Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali (Tpc) di Firenze, il restauro affidato all’Opificio delle Pietre Dure grazie a un finanziamento della Regione Toscana, dell’Albero d’oro o Albero di Lucignano dal nome della località nei pressi di Arezzo per la quale venne realizzato e dove è attualmente conservato nel Museo. Massimo esempio di quella rara tipologia di reliquiari detti fitomorfi, cioè con la croce raffigurata sotto forma di albero della vita dai rami rigogliosi (la cui fonte di ispirazione è l’opuscolo mistico Lignum vitae (1259-1260) del francescano San Bonaventura).

Il monumentale (2,70 metri di altezza) capolavoro di oreficeria in rame dorato sostenuto da un largo piede dal profilo mistilineo era destinato alla Chiesa di San Francesco e fu realizzato tra il 1350 e il 1471 grazie al lascito di una certa Madonna Giacoma. Fino agli inizi del Novecento l’Albero appariva decorato da figure di santi in lamina d’argento aggiunte nel XVII secolo.

Sul nodo, a forma di elegante tempietto gotico a sezione ottagonale, concepito per ospitare al suo interno reliquie, si imposta il fusto vero e proprio, da cui si articolano sei rami per parte ornati da foglie di vite e da due piccole foglie trilobate con la funzione di teche per reliquie e culminanti in medaglioni con coralli posti all’estremità anch’esso molto probabilmente destinati a racchiudere resti sacri. I dodici rami sono intervallati da altrettanti boccioli con rametti di corallo.

Nella lunga iscrizione in latino sul piede si legge il nome dell’orafo senese Gabriello d’Antonio, fautore del completamento dell’opera, mentre è anonimo il maestro trecentesco che ne ideò forse anche la struttura: l’attribuzione a Ugolino di Vieri è stata messa in dubbio da studi recenti, che propendono per un artista aretino. Discussa anche l’attribuzione delle sei miniature superstiti con immagini di profeti nei medaglioni dei rami: cinque di esse mostrano caratteri stilistici molto simili riferibili alla mano di uno stesso artista, identificato con un seguace di Piero della Francesca, oppure con Bartolomeo della Gatta, o con Francesco d’Antonio del Chierico, o con un miniatore fiorentino influenzato dallo stile di Alesso Baldovinetti o del Maestro di Pratovecchio.

Alcune importanti porzioni dell’Albero furono trafugate nel 1914: e, se tra il 1927 e il 1929, molti frammenti vennero ritrovati dispersi nelle campagne, altri elementi di rilievo mancanti (tra cui il Crocifisso terminale, ad oggi ancora mancante e il pellicano, simbolo di Cristo) furono reintegrati sulla base delle fotografie nel corso del restauro concluso nel 1933 ad opera della Regia Soprintendenza di Firenze all’Opificio delle Pietre Dure.

Esposto nella mostra «Il tesoro d’Italia» all’Expo di Milano del 2015, il reliquiario presentava diversi punti di frattura e fragilità nelle parti più esili che in passato erano stati ovviati con antiestetiche riparazioni tramite saldatura a stagno o incollaggi con resine di varia natura. Peraltro i prodotti applicati in passato sull’opera avevano inglobato polveri e altre sostanze di degrado, con il conseguente offuscamento delle superfici e la comparsa di corrosioni della lega metallica, visibili sotto forma di velature verdastre o bluastre. Purtroppo le placchette in argento smaltato che ornavano il retro dei medaglioni circolari (oggi sette di dodici) presentano estese cadute dell’originaria stesura in smalti traslucidi e assai precario è lo stato delle pergamene miniate, materiale molto igroscopico e delicato.

L’intervento, che potrebbe concludersi alla fine della prossima primavera, non si annuncia semplice, sia per la pluralità dei materiali costitutivi, sia per le necessità, se non uniche, certo molto rare. «Il momento culminante sarà rappresentato – spiega Emanuela Daffra, soprintendente dell’Opd – dalla ricollocazione degli elementi recuperati» sulla base della documentazione fotografica storica e ciò comporterà, «la riformulazione del sistema di montaggio di alcune parti, la rimozione delle corrispondenti integrazioni eseguite dall’Opificio e un’attenta verifica della statica e degli equilibri complessivi».

L’Albero d’Oro di Lucignano restaurato

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

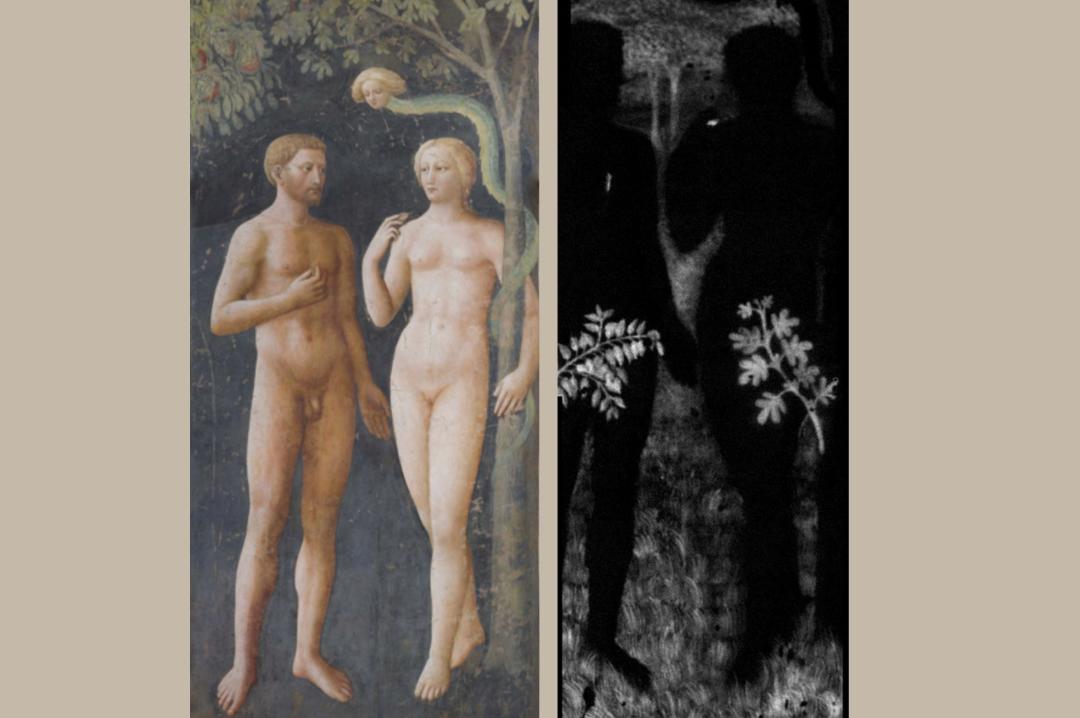

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)