Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Gambari

Leggi i suoi articoliNel suo ultimo libro, L’inarchiviabile. L’archivio contro la storia, Marco Scotini, direttore del Dipartimento di Arti Visive di NABA, dell’FM-Centro per l’arte contemporanea di Milano e del programma espositivo del PAV-Parco Arte Vivente di Torino, curatore del Padiglione albanese alla Biennale di Venezia del 2015, di tre edizioni della Biennale di Praga (2003, 2005, 2007), della prima Biennale di Anren (2017) e della seconda edizione della Biennale di Yinchuan (2018), pone al centro il tema dell’archivio e dell’inarchiviabile come uno degli ambiti più vitali dell’arte contemporanea (e novecentesca) nell’essere strumento di critica sociale e politica.

Che cosa è l’inarchiviabile?

La risposta più immediata sarebbe: «Tutto quello che non si può archiviare». Di fatto non è così, visto che si tratta di un libro sull’archivio e sulla condizione temporale che viviamo. Ma, forse, qualcosa di paradossale c’è in questo titolo, dato che l’archivio, così dipendente dall’apparato amministrativo e dal potere come tale, viene oggi rivendicato come mezzo di eversione e liberazione dalle forme di subordinazione (sociali, razziali, di genere, politiche). Il fatto che immaginari artistici emancipativi, pratiche digitali e forme dell’attivismo politico da qualche decennio si siano date appuntamento sul terreno dell’archivio non attenua la confusione o il gap a cui alludo. Eppure dietro questo paradosso la posta in gioco è alta: la figura dell’archivio ha l’obiettivo di farci fare un salto epistemologico rispetto all’idea modernista del tempo lineare e cronologico. Ha pure l’ambizione di opporsi alla storia per come l’abbiamo definita fino ad oggi.

Nel suo saggio crea un confronto tra i concetti dell’archivio e dell’inarchiviabile. Un viaggio storico che declina le efficaci possibilità di analisi critica e politica della società e della narrazione storica egemonica comprese nell’ambito di questo rapporto.

Il libro contiene diciotto paragrafi che sono altrettanti esempi di come, a partire dagli anni Novanta, ci sia stata nell’ambito dell’arte internazionale una svolta documentaristica o archivistica. Il fatto che l’archivio sia stato assunto come strumento artistico piuttosto che scientifico, è una prova dello spostamento che c’è stato. Credo che l’emersione di moltitudini diverse o identità plurali contemporanee abbia portato in primo piano la necessità di confrontarsi con genealogie diverse e autonome. Pensi al fatto che dalla storia dell’arte finora le donne erano state escluse così come tutte le forme non occidentali, mentre oggi vi sono biennali ovunque. Per questo il libro parte dalla scena radicale degli anni Settanta in Italia, proprio perché l’Italia era stata allora un’avanguardia sociale, un cantiere di soggettività centrifughe e incatturabili. In questo senso il libro deve il suo titolo alla mostra che curai nel 2016 a FM Centro Arte Contemporanea a Milano, che a sua volta derivava dal mio progetto Disobedience Archive, che era approdato anche al Castello di Rivoli.

L’archivio è in teoria un luogo che custodisce la memoria in forma di materiale neutro e destrutturato, la preserva nel tempo, per offrirla alla costruzione di diverse possibili narrazioni. Lei stesso racconta che negli ultimi venti anni è andato in cerca di memorie collettive sepolte, corpi disobbedienti, ruoli repressi, libri interdetti, cartografie marginali, esposizioni rimosse.

Certo, l’idea contemporanea dell’archivio è una sfida alla naturalizzazione della storia, dell’autorità della storia neoliberista. Se il nostro modello epistemologico di storia è entrato in crisi, e ora l’archivio si prende una rivincita su di essa, non dobbiamo stupirci. Ma dobbiamo capire cosa realmente significa «fare archivio» per noi oggi. Perché se continuiamo a intendere questa pratica come processo di accumulazione indefinita e inarrestabile, fraintendiamo la portata del cambiamento. Il libro cerca di definire un contromodello alla storia neoliberista, riportando alla luce tutta una serie di pratiche rimosse o resistenti alla cattura. Dunque l’archivio non è dissociabile da un’operazione di riattivazione dei fantasmi emancipativi e da un intervento permanente di decolonizzazione del sapere.

Oggi, con una comunicazione e una tecnologia così democratiche e diffuse da essere diventate pervasive e totalitariste, sembra che nulla possa più rientrare nel concetto di inarchiviabile.

Oggi archiviamo tutto e aspiriamo a una iperarchiviazione digitale globale. Ma fintanto che rimaniamo all’interno di un’idea moderna del tempo, con passato, presente e futuro, il digitale è solo un acceleratore di processi cumulativi e conservativi, impotente a cambiare anche la minima cosa. Invece il digitale, da un lato, mette in crisi la nostra idea classica di documento, dall’altro ci fornisce un database che ha la possibilità di giustapporre e combinare tra loro una molteplicità di scelte simultaneamente disponibili che le interfacce elettroniche interattive rendono possibili. Il fatto di concepire dei dispositivi dinamici non solo ci consente di produrre assemblaggi multipli, ma ci permette di archiviare e disarchiviare dati, continuamente, come se il passato non fosse chiuso una volta per tutte.

Nell’era dei social, archiviamo inconsapevolmente le nostre vite con informazioni che da private diventano pubbliche offrendo i nostri dati sensibili alla manipolazione ma insieme creando narrazioni biografiche costruite. Si sta costruendo un nuovo ibrido tra i concetti di archivio e inarchiviabile?

Non dobbiamo confondere un’aspirazione faraonica alla mummificazione (chi mai potrà accedere a tutti i nostri dati effimeri?) con il desiderio di emancipazione: che è altra cosa.

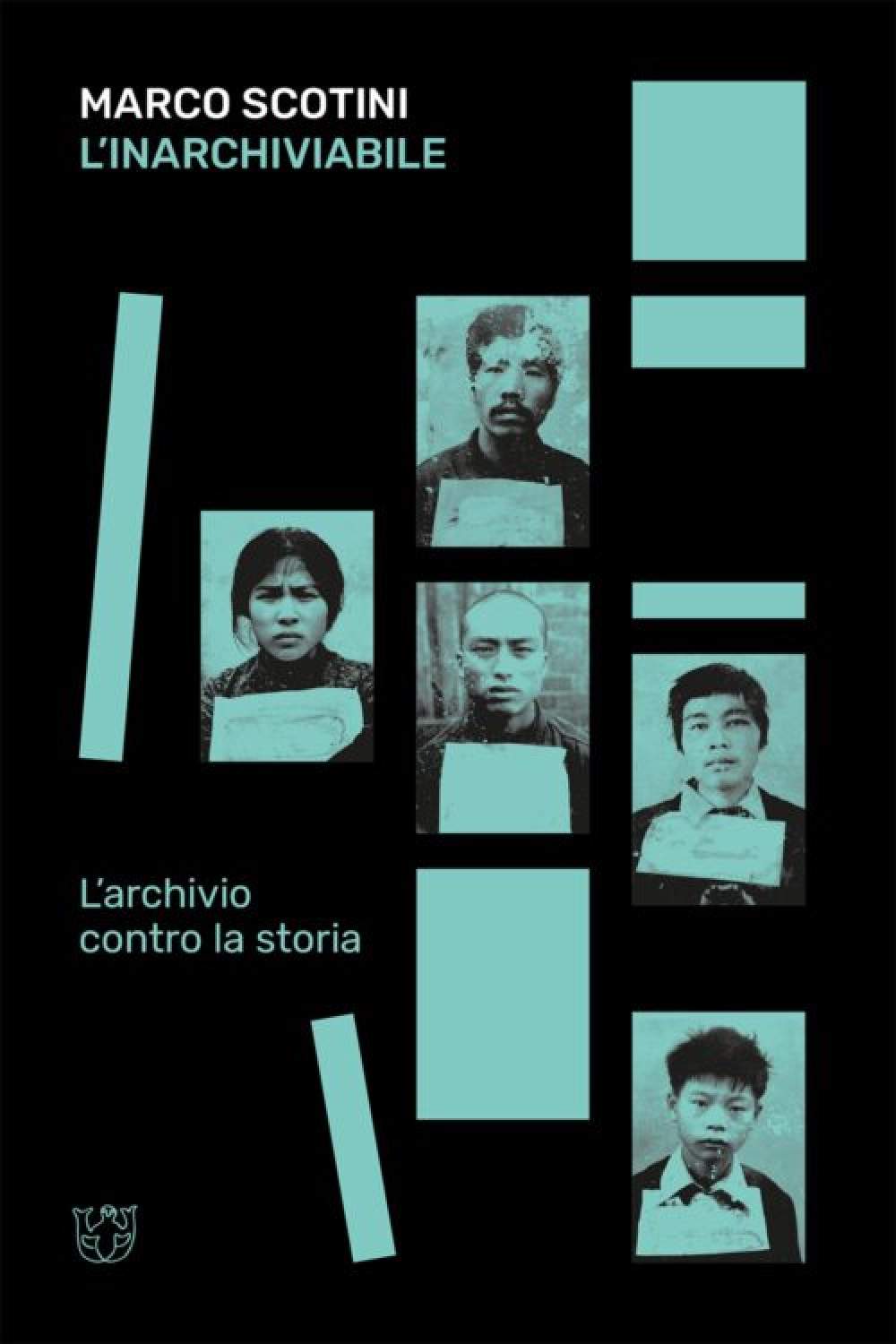

L’inarchiviabile. L’archivio contro la storia, di Marco Scotini, 280 pp., Meltemi, Milano 2022, € 20,00

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Con le opere di Rong Bao e Silvia Rosi la sede espositiva all’aria aperta della Pinacoteca Agnelli si arricchisce di quattro nuove installazioni

Ad ottobre, venticinque fotografie in bilico tra realtà e finzione, per un excursus della sua carriera dagli anni Ottanta ai giorni nostri, popoleranno gli spazi di Gallerie d’Italia-Torino

Il programma principale del festival di fotografia comprende anche l’Archivio di Stato, il cortile di Palazzo Carignano e luoghi diffusi in città tra gallerie e spazi culturali

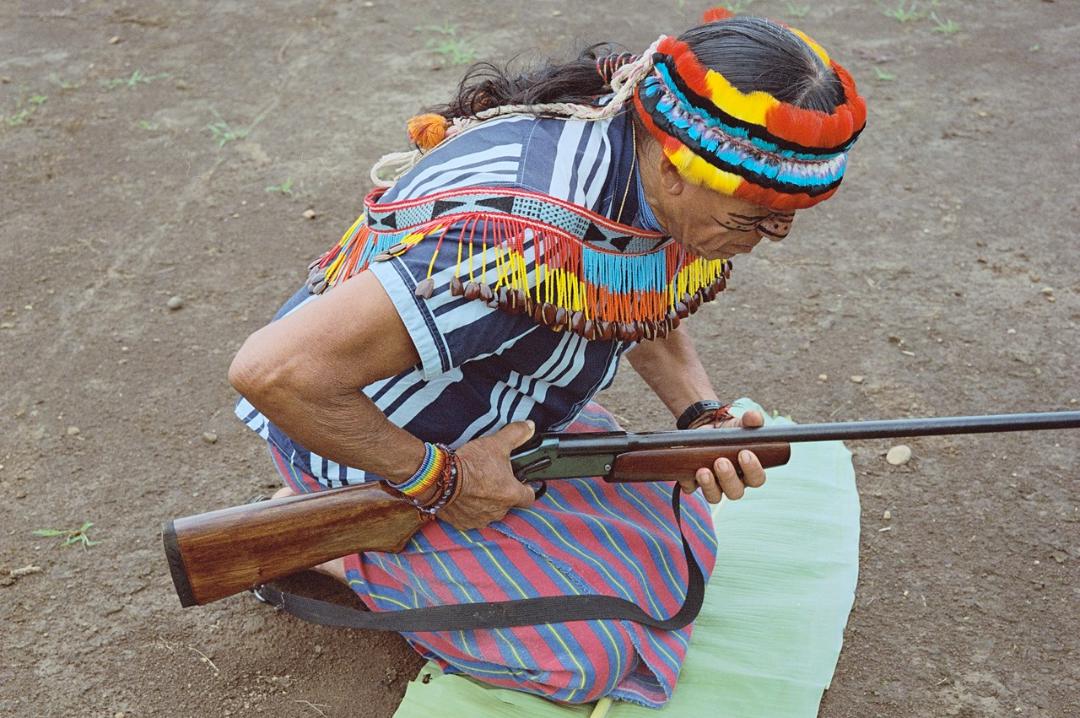

Vincitore del premio 2024, nel nuovo progetto il fotografo boliviano ha lavorato sull’immaginario e sulla rappresentazione che l’Occidente ha creato rispetto alle popolazioni indigene che vivevano in Amazzonia