Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliGiuseppe Iannaccone sfugge all’immagine tradizionalmente attribuita al collezionista d’arte contemporanea, spesso individuato come un ossessivo, compulsivo e bulimico «consumatore» di tutto ciò che è alla moda. La sua stessa collezione, presentata sul sito internet (e anche questa è un’eccezione) è «anomala»: l’arte contemporanea è una sorta di proiezione, in termini tematici ed espressivi, derivante da una base incentrata sull’arte tra le due guerre (e in continua crescita, come quella cronologicamente più vicina a noi). Soprattutto Iannaccone non è un fondamentalista: nella sua raccolta non contano i nomi (e lo si vede soprattutto nel nucleo storico) ma le opere. Per cui Piero Guccione e Giuliano Vangi, e dunque un tipo di figurazione tradizionale, coesistono con gli artisti portatori di nuovi linguaggi. Avvocato classe 1955, titolare a Milano dello Studio Iannaccone e Associati (fondato nel 1982), spiega in questa intervista la sua idea di collezione.

Avvocato Iannaccone, la Galleria Civica d’arte moderna e contemporanea di Torino ha da poco esposto una selezione della sua collezione, incentrata sul nucleo di opere cronologicamente collocate tra le due guerre. Ma nel momento in cui ha iniziato ad acquistare opere d’arte contemporanea ha cercato di dare una continuità tematica con quella sezione che lei definisce come «Espressionismo italiano»?

Assolutamente sì. Io mi innamorai degli anni Trenta anche attraverso lo studio della storia dell’arte. Ho sempre avuto con l’arte questo tipo di approccio, diciamo, documentale. E la passione per gli artisti di quel periodo di cui ho acquistato le opere nasce dalla constatazione che, liberi da ogni indicazione «ufficiale», esprimevano l’essere umano, con i suoi sentimenti, con le sue gioie e i suoi dolori, i suoi capricci. E senza regole pittoriche prefissate: utilizzavano in chiave espressionista anche il colore per delineare e descrivere le immagini, le figure. Amo l’arte fatta di libertà, l’arte che pone l’uomo al centro. Parlo di libertà nei contenuti e nel linguaggio tecnico. È questo tipo di interesse che mi ha portato a scegliere le 120 opere che compongono la collezione degli anni Trenta ed è la stessa motivazione che mi ha portato a scegliere le opere di arte contemporanea. Il comun denominatore è il porre l’animo dell’uomo al centro della raccolta.

Però è trascorso poco meno di un secolo da allora...

L’uomo contemporaneo ha tanti bisogni analoghi a quelli dei suoi simili vissuti negli anni Trenta, ma ovviamente vive in un contesto sociale diverso. Oggi cerco questo stesso espressionismo nei vari angoli del mondo, perché anche il contesto sociale dei singoli Paesi induce a dimensionare diversamente il modo di esprimere l’umanità.

Ci sono autori, all’interno del nucleo contemporaneo, nei quali riscontra in maniera particolarmente forte questi ideali, questi messaggi?

Se l’artista non esprime questi messaggi, io non lo compro; cioè io compro solo le opere degli artisti che mi comunicano queste pulsioni. Quindi tutti i miei artisti pulsano di problematiche. Può essere Hernan Bas che denuncia la propria omosessualità e l’urlo di dolore di chi come lui vive in una società miope che non gli garantisce la libertà e la serenità di essere sé stesso; può essere Lisa Yuskavage che afferma la centralità del ruolo della donna e anche la libertà sessuale della donna; o Kehinde Wiley che parla del nero, trascurato dalla storia dell’arte, oltre che dalla società. E così potrei andare avanti con Kara Walker e con tutti i miei artisti. Questo è il filo conduttore. Ed è un filo che potrebbe legare Francis Alÿs a Ottone Rosai: non la prenda come una provocazione, ma gli «omini» di Francis Alÿs, che sono, per così dire, pronti a svoltare l’angolo e non sanno che cosa vi troveranno dietro, sono gli uomini sperduti di Ottone Rosai, semplicemente calati in un contesto storico diverso. Però stiamo parlando della stessa cosa, di una sola storia.

Però anche Morandi e Licini, nel loro isolamento o se vogliamo nel loro modo di esprimersi, rappresentavano una forma di opposizione a un regime, a un certo tipo di retorica. Ma Morandi e Licini non ci sono nella sua collezione...

Condivido ciò che lei afferma. Premetto che Morandi e Licini sono due giganti della storia dell’arte di quel periodo, ma non ne ho mai comprato le opere perché, pur essendo liberi rispetto alle imposizioni ufficiali, non hanno (almeno ai miei occhi) quella volontà di esprimere l’animo dell’uomo che hanno i «miei» artisti. Io non posso pensare che, in piena guerra, Morandi facesse le sue nature morte come le faceva cinque anni prima. La guerra è rivoluzione, è qualcosa che deve cavar fuori l’essenza, la verità dell’essere umano. Non critico Morandi, perché sarebbe stupido criticare il più grande artista del ’900 italiano, però certamente in casa mia preferisco avere «Il povero schermidore» di Angelo Del Bon perché, nell’epoca in cui un artista novecentista avrebbe dipinto uno schermidore fiero e pronto alla battaglia, Del Bon lo ritrae in atteggiamento dimesso, abbandonato, con gli occhi un po’ tristi. Perché l’essere umano, che può essere qualche volta forte, tante volte è debole. Se ci fosse ora una mostra in un museo di Morandi e Licini, andrei di corsa a vederla. Però a casa mia è Scipione a scaldarmi il cuore.

E Sironi? Era fascista, sicuramente, e può essere definito a pieno titolo un artista di regime. Però è riuscito a dipingere il «male di vivere», l’inquietudine umana, la solitudine, con la stessa partecipazione di molti espressionisti.

Ho una grande ammirazione per Sironi. Le dirò di più: c’è un affresco al Tribunale di Milano di Sironi, in cui, subito dopo la caduta del regime, avevano fatto togliere lo scettro littorio tra le braccia di uno dei personaggi di quell’opera fantastica. Io mi sto battendo per farlo restaurare. Perché? Perché un’opera d’arte è sacra: non si può discutere di politica quando si guarda l’arte. E certamente io condivido con lei la certezza che Sironi abbia parlato anche dei problemi esistenziali dell’uomo. Però non ha potuto, o non ha voluto, godere di tutte quelle libertà espressive e anche di contenuto alle quali sono legato io. Quando Sironi rappresenta le professioni, lo fa dipingendo allegorie come l’architetto, come il contadino, attraverso un tipo di rappresentazione di contenuti che è un po’ retorico, lontano dalla mia sensibilità. Io non ne faccio una questione politica, non voglio essere frainteso, perché per me l’arte è arte, è fuori dal discorso e dal dibattito politico. Ne faccio una questione di libertà di espressione. Non credo che qualcuno ci possa venire a dire che Sironi è stato totalmente libero.

Sino agli anni Ottanta dire che Sironi è stato un grande artista era considerata un’eresia. Lo stesso si potrebbe dire oggi di artisti come Gianfranco Ferroni o Giuliano Vangi, soprattutto in certi ambienti legati all’arte contemporanea. Lei stesso converrà che sono artisti molto lontani da chi fa oggi arte figurativa, no?

Come tutti i collezionisti, ho dei pensieri sulle prime opere che ho acquisito. E quindi vorrei sottolineare che non soltanto Vangi, Ferroni e Guccione li ho comprati fra i primissimi, ma non li ho mai venduti. E il fatto che non li abbia mai venduti è più importante del fatto che li abbia comprati, perché io ho comprato dopo di loro qualcosa come 600 pezzi, amati uno per uno. Ma le loro opere non le ho mai vendute, perché ai miei occhi sono artisti monumentali. Quanti, nei secoli, hanno dipinto il mare? Ma nessuno lo ha dipinto come Guccione. Un pittore che ha dipinto l’estasi della solitudine, l’idealizzazione del pensiero. A questo proposito, ricordo un articolo di Massimo Minini, un gallerista che io stimo molto, pubblicato su «Flash Art». Parlando degli anni Ottanta mise a confronto proprio Vangi, Guccione e Ferroni e, dall’altra parte, artisti sicuramente di grande successo, tra cui Boetti. Il titolo era «Chi vince e chi perde». Ovviamente nella sua opinione i perdenti erano Vangi, Guccione e Ferroni. Non l’ho fatto, ma avrei voluto scrivergli e avrei voluto dirgli «Guarda, Massimo, che non è così. Non si vince e non si perde nella storia dell’arte, l’importante è aver scritto una pagina. Se Guccione ha scritto una pagina, o anche solo una riga nella storia dell’arte, lui ha diritto di cittadinanza e non ha perduto; se Boetti, invece, ha scritto due pagine, non per questo ha perduto Guccione».

E allora non perde nessuno?

Perde solo chi non entra nella storia dell’arte. Ma chi ci entra, anche in punta di piedi, non ha perso.

Che cosa la attrae della Street art, anch’essa presente nella sua raccolta?

La Street art rappresenta il modo più immediato, più sincero, privo di qualunque filtro nell’espressione. Io ricordo il mio primo Banksy, la «Ballerina» del 2005: la comprai senza neanche sapere chi fosse Banksy. Avevo chiesto a un gallerista londinese sue notizie, ma lui mi sconsigliò l’acquisto: «Questo qui è un randagio, questo non vale niente. Uno che va a rovinare le periferie di Londra», disse. Io invece, testardo, volevo quell’opera perché mi ricordava una ballerina di Degas e mi dicevo: «Ma che genio è questo qui, che fa ballare la ballerina di Degas sull’immondizia con la maschera antigas? Sta dimostrando l’immortalità dell’arte e della storia dell’arte».

La sua collezione ha un sito internet dedicato. Ma ha mai pensato di renderla pubblica attraverso una sede permanente, fisica, oltre che digitale?

Eh, questa è la mia ossessione... Io sono fortunato perché la mia professione è andata ben oltre quelle che erano le mie speranze da ragazzo, ma non sono un industriale, quindi ho mezzi necessariamente limitati. Oltretutto sono uno spendaccione, nel senso che mentre c’era la mostra a Torino ho comprato cinque pezzi degli anni Trenta e altre opere contemporanee! Però dare alla collezione una destinazione che ne offra la fruizione permanente da parte del pubblico è veramente il mio chiodo fisso. Nel mio mondo ideale la collezione degli anni Trenta sarebbe sempre esposta, perché è la storia e la storia deve essere ferma lì, proprio perché è cristallizzata e tutti la devono osservare e vi si devono ispirare. E invece l’arte contemporanea, anche a segnare il suo continuo variare, deve avere una esposizione che si alterna con le novità, anche di opere non mie.

Mi dispiace doverla riportare su un piano più tecnico, ma per un collezionista italiano è più semplice acquistare arte moderna o arte contemporanea?

Arte moderna. Perché si tratta di un mercato molto ristretto, in cui tutto è in vendita, sostanzialmente, e perché sono pochi i collezionisti che si tengono strette le opere e se vedono la possibilità della plusvalenza la cercano, tanto più che adesso l’arte moderna vede crollare le proprie quotazioni. E poi quasi sempre si sa dove sono le opere e a chi rivolgersi. Collezionare arte contemporanea, invece, è diventata una corsa contro il tempo perché, grazie a internet, ormai quando un artista raggiunge un minimo di notorietà diventa difficilmente raggiungibile, le sue quotazioni sono al di sopra delle possibilità anche di un collezionista come me. Se io voglio conquistare il capolavoro di un artista contemporaneo devo arrivare presto, devo arrivare quando è sconosciuto o appena conosciuto. E ancora: quando l’artista diventa minimamente famoso, l’opera di grande qualità diventa rarissima. Il gallerista, che sa di avere in mano un artista di grande valore, tende a vendere le cose meno rilevanti e tenersi per sé, o comunque per collezionisti più importanti, le cose più di qualità.

Che cosa pensa degli attuali incentivi fiscali per il mecenatismo?

Che sono troppo limitati. Nulla di paragonabile con quello che avviene negli Stati Uniti d’America, dove ci sono dei vantaggi importanti per il collezionista. Ci si dimentica che il collezionista che dona un quadro al museo gode di vantaggi concreti, tali da consentirgli di acquistare un’altra opera.

Il suo stesso ufficio ha l’aspetto di un museo, di una galleria d’arte...

E qui tocca un altro tasto dolente. Perché se compro un mobile per il mio ufficio posso scaricarlo dalle tasse, mentre se acquisto un’opera d’arte posso scaricare solo l’uno per cento del fatturato, cioè niente? Oggi a Milano mi considerano «l’avvocato dell’arte». I clienti vengono volentieri da me perché vedono le opere. E questo non fa parte, secondo lei, di un costo che in qualche modo è connesso alla professione? Le sembra che così si aiutino i giovani artisti? La verità è che questo è un Paese che, da molto tempo, non ha alcun interesse per la cultura. Ha cominciato a tagliare i costi per la cultura. Crede che a qualcuno interessi davvero di offrire degli sgravi fiscali a chi fa mecenatismo? Hanno abbandonato i musei, si figuri se al Governo importa qualcosa di noi collezionisti...

Forse perché il collezionista viene individuato come un semplice speculatore...

Quelli che lo pensano dovrebbero ripassare la storia. Per esempio, potrebbero leggere chi era Alberto Della Ragione, un signore che, grazie al suo amore per l’arte, ha salvato Mafai e Raphaël, li ha ospitati quando c’erano le leggi razziali a suo rischio e pericolo. E che oggi, se esiste un Museo del Novecento a Firenze, lo si deve a Della Ragione, perché vi ha lasciato l’intera collezione. Se a Milano abbiamo dei musei del ’900 lo dobbiamo ai collezionisti, perché i Boschi Di Stefano hanno una collezione strepitosa. Che, tra l’altro, è esposta e nessuno va a vederla. Quindi il Governo si occupi di sostenere i musei, così ci sarà meno bisogno dei collezionisti. Ma fin quando il Governo si disinteresserà dei musei, ringraziamo il cielo che ci sono i collezionisti. Quelli veri, però, quelli appassionati d’arte. Noi collezionisti abbiamo un solo limite, quello di non essere collegati tra di noi. Siamo un po’ dei randagi. Se fossimo uniti, potremmo fare grandi cose per questo Paese.

L'articolo è stato originariamente pubblicato nell'allegato «RA Tax & Legal 2021-2022»

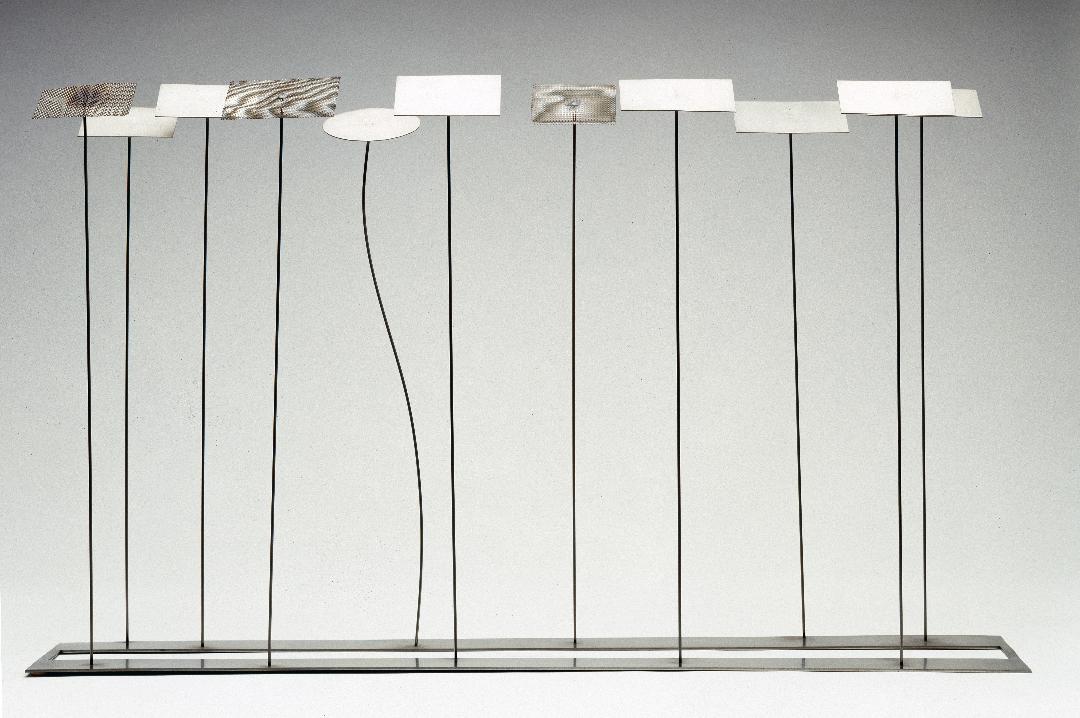

Una veduta dello Studio Iannaccone e Associati con opere, tra gli altri, di Michaël Borremans, Elizabeth Peyton, Kiki Smith e Paola Pivi

Giuseppe Iannaccone davanti a un’opera di Imran Qureshi

La Sala riunioni dello Studio Iannaccone

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)