Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Correggia

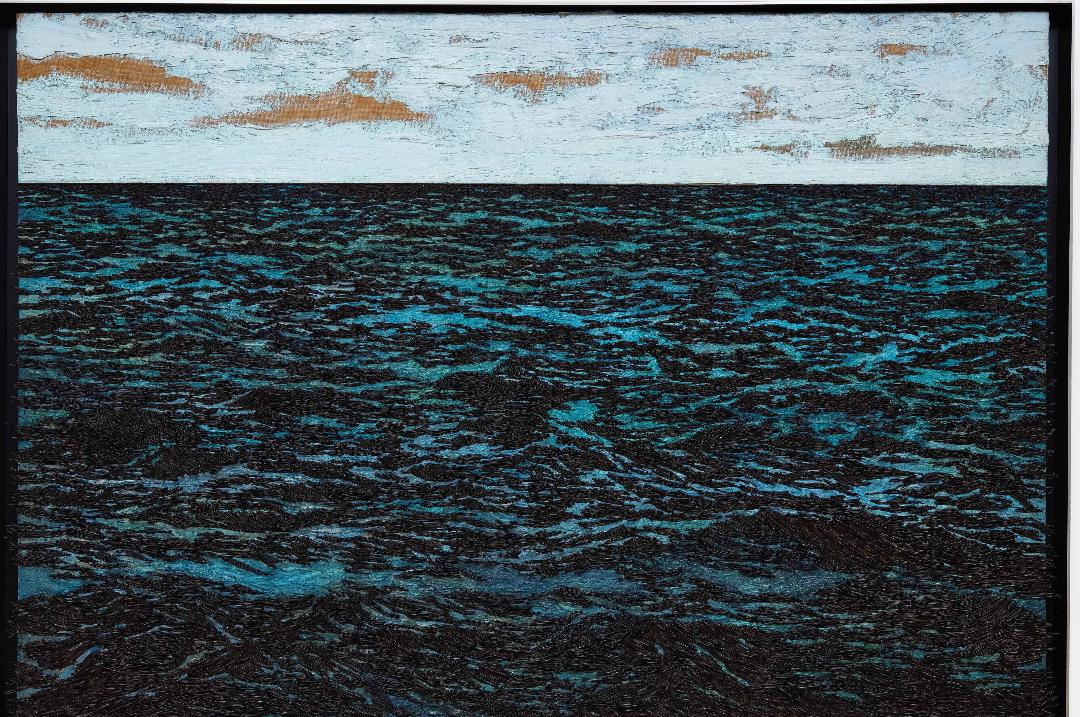

Leggi i suoi articoliQuando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. È iniziata in questo clima la 29esima edizione di Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano che ha aperto i battenti proprio nel giorno in cui Trump annunciava con spavalderia pesanti dazi commerciali imposti a mezzo mondo. Nonostante la congiuntura molto tesa, il giovedì (3 aprile) un’affolatissima preview ha dato forse l’illusione che l’arte fosse un’isola felice: un pubblico frizzante a gremire gli stand dei 179 espositori dove si celebravano nuovi ingressi e ritorni, specie fra gallerie internazionali e numerosi collezionisti anche stranieri a popolare i corridoi dell'Allianz MiCo. Il crollo delle borse del giorno successivo ha però cambiato il passo e l’atmosfera, seguendo una metafora musicale, da un allegro con brio si è trasformata in un adagio piano. O, più semplicemente, si è palesata l’incertezza che domina su tutti i mercati da un po’ di tempo. E la cautela emerge come parola d’ordine nelle vendite, che pur ci sono state. «Il ritmo degli affari è apparso lento e ha dominato un atteggiamento di “wait and see”: ho comunque venduto opere intorno ai 10mila euro e sto conducendo una trattativa con un potenziale cliente cinese per una grande opera di Kiki Smith, “Pietà” del 1999, (un inchiostro su carta nepalese la cui richiesta è 120mila euro ndr)», ha commentato Patrice Cotensin, direttore della galleria Lelong&Co. di Parigi, che nel suo stand ha ricevuto la visita anche di pubblico straniero, fra svizzeri, tedeschi, inglesi e francesi. Una Milano vivace, fra mostre ed eventi dell’Art Week, è stata apprezzata dalla galleria MASSIMODECARLO (Milano, Londra, Hong Kong, Parigi, Pechino) che in questo suo ritorno a Miart ha concluso vendite soprattutto fra i 15 e i 45mila euro, fra cui una scultura di Giulia Cenci in alluminio, un ibrido fra natura e tecnologia e una tela della pittrice scozzese France-Lise McGurn. Molta arte italiana della seconda metà del Novecento da Ben Brown (Londra, Hong Kong, New York) soprattutto Alighiero Boetti, che spiccava con un grande arazzo del 1988 (richiesta 750mila euro), una biro del 1974 «La metà e il doppio» e un interessante lavoro postale del 1989 (200mila). La galleria sottolinea però come a calamitare l’attenzione maggiore siano stati artisti contemporanei come il cubano Yoan Capote per i suoi paesaggi marini costruiti con materiali industriali e ami da pesca e il britannico Gavin Turk con una rivisitazione molto attuale delle nature morte.

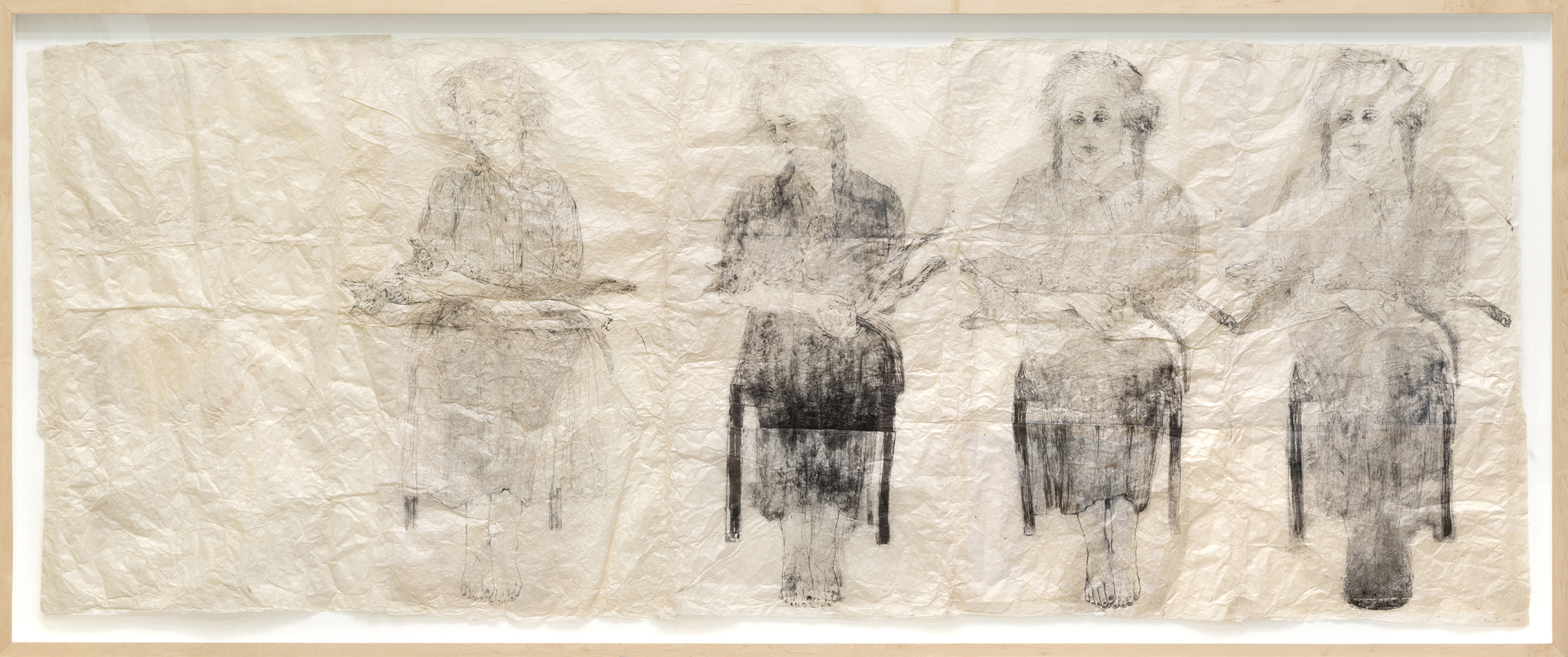

Kiki Smith, «Pietà», 1999. Courtesy galleria Lelong&Co

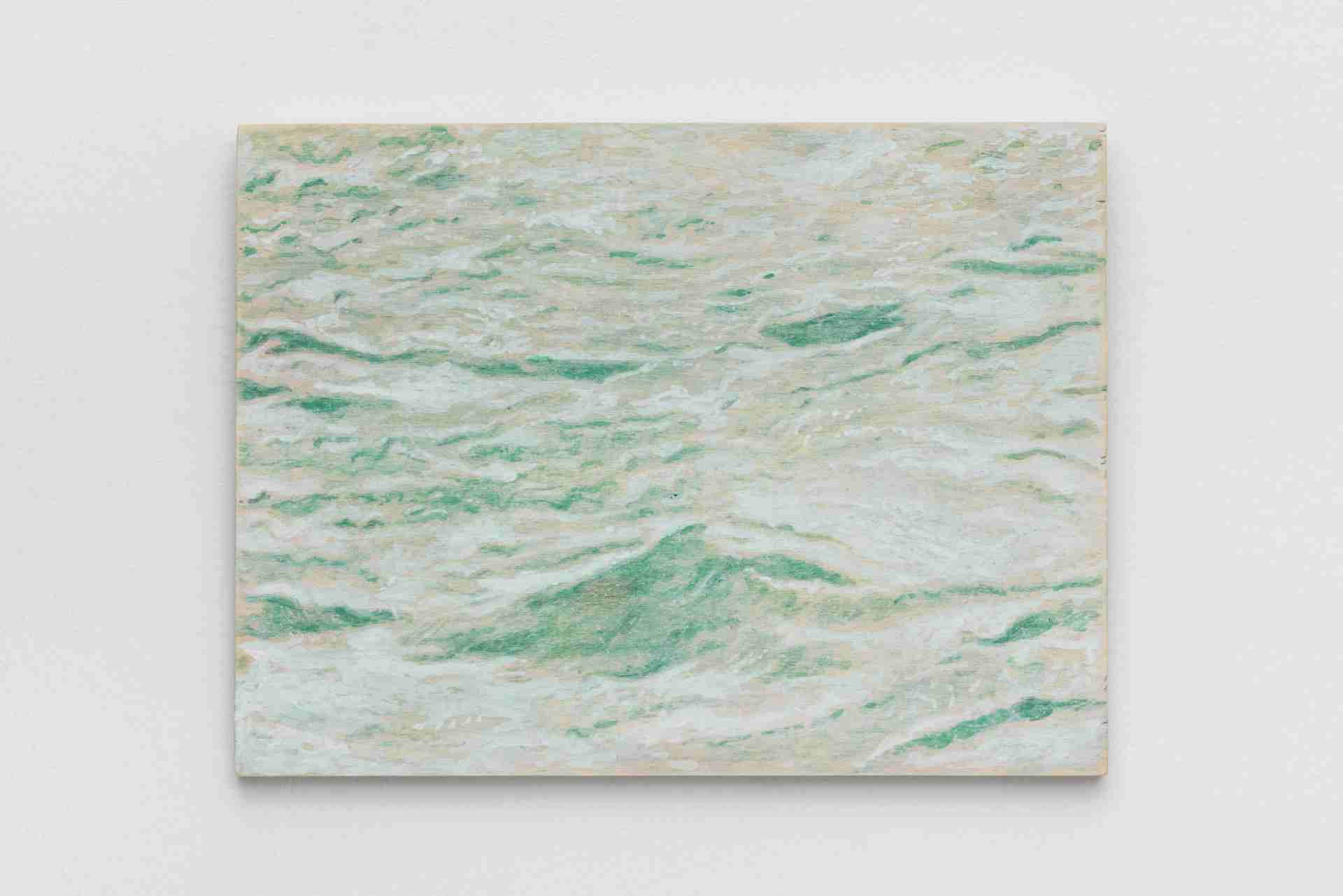

Un altro mare, questa volta carico di speranza guida la riflessione di Adrian Paci proposta da Kaufmann Repetto (Milano-New York) in una serie di piccoli dipinti su legno di cui uno acquistato dal fondo di Fondazione Fiera Milano (il prezzo sui 13mila euro circa l’uno). «Abbiamo ricevuto la visita di collezionisti tedeschi e svizzeri già nostri clienti, stretto nuovi contatti con italiani e concluso vendite da mille fino a 20mila euro», commenta Olga Boiocchi della galleria Meyer Riegger (Berlino, Karlsruhe, Basilea, Seoul). Fra gli artisti dello stand Katinka Bock con un’installazione, «Wesen», acquistata dal Fondo Fiera Milano e poi gli acquarelli su carta di Jonathan Monk, della serie «1000 € sunset», del 2023 «un artista molto riconoscibile, che appassiona il pubblico italiano», aggiunge Boiocchi. Molto fotografate e d’impatto scenico le sculture in terracotta invetriata e ferro di Chiara Camoni esposte da Andrew Kreps gallery (New York), a metà fra demoni naturalistici e totem mitologici, posti in dialogo ideale con i dipinti acrilici a tema floreale di Raymond Saunders. Per i due artisti vendute opere in una fascia di prezzo compresa fra 10 e 20mila euro. «Siamo in un momento economico delicato e anche chi può spendere non ha l’entusiasmo né la testa per farlo con serenità», afferma Carlo Repetto di Repetto gallery (Lugano), che nei primi giorni ha venduto un lavoro con cemento, flora e ferro di Alessandro Piangiamore della serie Ikebana a 16mila euro e ha trattative in corso per un Arcangelo Sassolino, una «Superficie lunare» di Giulio Turcato del 1968-69 e un lavoro con il sale di Pier Paolo Calzolari del 1986 «Mothia A oh» (richiesta 200mila euro).

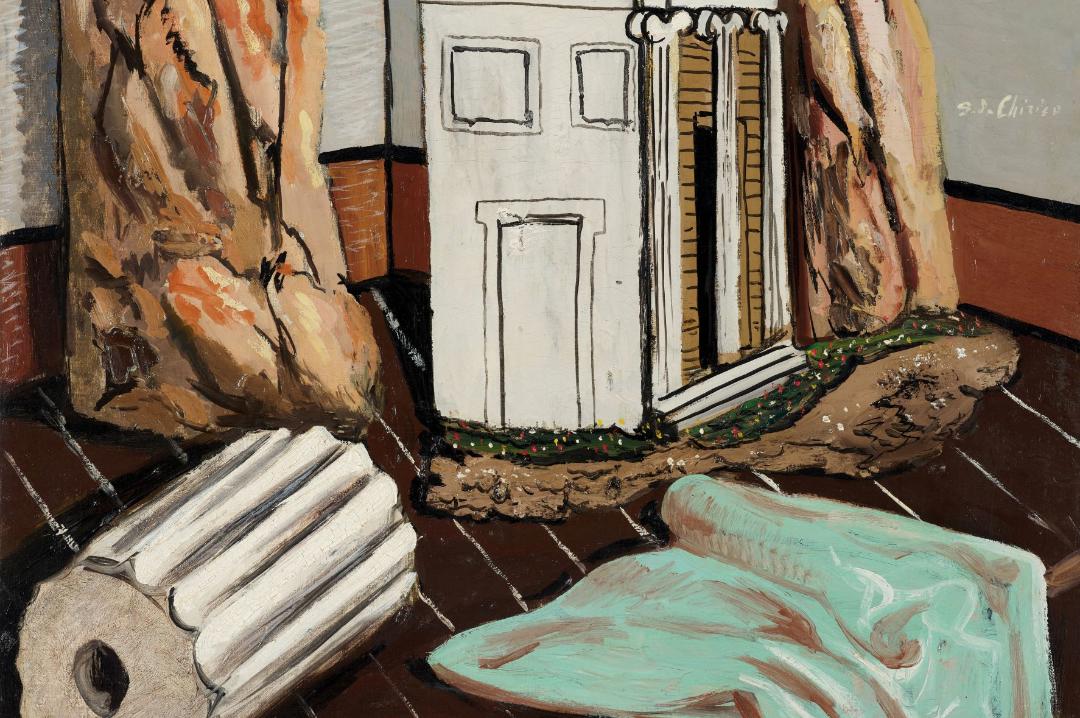

Molto variegato lo stand di Gian Enzo Sperone (Sent) dove il futurismo di Balla, Depero e Dottori dialoga con Dorazio, Fontana, Schifano mentre un’altra parete è occupata da due monumentali dipinti su teloni di Julian Schnabel della serie «Tarp Paintings» (con richiesta di 300mila euro l’uno, fra i prezzi più impegnativi della fiera). «Il pubblico che abbiamo visto è prevalentemente italiano, gli stranieri credo siano trainati dall’imminente Salone del mobile. Abbiamo trattative in corso ma è tutto molto soft e l’interesse si orienta soprattutto sulle opere del ’900 italiano», dichiara per la galleria Tania Pistone. In realtà proprio perché il maggior dinamismo riguarda la fascia di prezzo medio-bassa la prudenza maggiore serpeggia fra le gallerie specializzate nel Novecento storico, dove le trattative per lavori importanti richiedono tempi più lunghi. La galleria Frediano Farsetti (Milano) dichiara trattative in corso per de Chirico e Ottone Rosai senza sbilanciarsi oltre, mentre da Maurizio Nobile (Milano, Bologna, Parigi) sono stati venduti una natura morta su carta di Morandi del 1949, il «Ritratto di Pietro Gadda Conti» di Giovanni Colacicchi del 1941 e un «Ritratto con occhi di vetro» in bronzo, del 1971, di Luciano Minguzzi.

Adrian Paci, «At sea», 2024. Courtesy Kaufmann Repetto

Atmosfere metafisiche e raffinati rimandi ideali si ritrovano nello spazio di Carlo Virgilio&c. (Roma), dove spicca un grande olio su tela di Paola Gandolfi, «Incontro prenestino», in origine nella collezione Ferruzzi, realizzato per la sede della Montedison di Roma. Particolare interesse hanno suscitato anche un acquarello su carta di Schiele del 1912 e un bronzo di cercopiteco firmato da Alfredo Biagini. Se incertezza e smarrimento sono i sentimenti più attuali, Luis Serrano nello stesso stand coglie nel segno con il suo «Sofà», una tela che celebra la nostalgia per le cose del passato (venduto a 9mila euro). Si ritiene moderatamente soddisfatto, data la congiuntura, Filippo Di Carlo della Galleria dello Scudo (Verona), che ha venduto a un nuovo acquirente straniero un importante dipinto di de Chirico della serie delle «Termopili» del 1947, in passato nella collezione del mercante Alexander Iolas e un «San Sebastiano» di Leoncillo a un acquirente, già cliente, oltre ad avere manifestazioni di interesse per lavori di Sanfilippo, Accardi e Dorazio.

Non tanto di vendite ma della situazione italiana che continua a essere gravata da una fiscalità penalizzante parla Mario Cristiani, cofondatore di galleria Continua, in un vero e proprio sfogo: «Non è il momento di raccontare cosa si è venduto. È il momento di togliere impedimenti a chi ha molto da offrire anche nel nostro Paese. Per noi la fiera non è andata male fatto presente che, in parallelo, c’era la fiera a Parigi dove l’Iva è al 5% e abbiamo venduto molto più che a Milano. Un governo che straparla di interesse nazionale sta distruggendo un settore strategico quale quello in cui agisce la nostra galleria. Non parlo di noi, perché per tempo ci siamo mossi anche fuori dall’Italia, parlo di come sarebbe stato per noi piccola e giovane galleria nata e cresciuta in un posto improbabile, piccolo e con pochi o nessun collezionista, che cerca di far crescere talenti, coltiva e offre spazi per sostenere giovani artisti che non hanno accesso a gallerie più grandi. Dove sta il vantaggio economico di favorire chi è basato fuori dall’Italia? E’ un invito ad andarsene? Questo campo è una cerniera tra cultura e mercato, una cerniera che deve ben funzionare, dove ogni piccolo dente permette l’apertura e la chiusura con facilità. Rompere i tasselli, come si sta verificando oggi, è drammatico per gli artisti, per i galleristi, per il collezionismo diffuso che è anche grande libertà di proposta. Noi tre siamo italiani e ci siamo come altri colleghi, ma serve che ci sia un terreno favorevole e diffuso; non servono pochi grandi protagonisti, serve ossigeno in tutto il sistema, servono agevolazioni per chi vuol crescere specialmente piccole gallerie ed enti non profit che permettano scouting su vasta scala, per far crescere nuove imprese e sostenere nuovi talenti. Le istituzioni e il mondo politico non possono considerare l’arte un lusso e poi straparlare di turismo culturale. I privati da soli non possono sostituirsi alle istituzioni, servono nuove alleanze».

Luis Serrano, «Sofà», 2024. Coutesy galleria Carlo Virgilio &C.

Altri articoli dell'autore

Buoni risultati nell’asta di dipinti e disegni antichi anche per la pittura barocca di Andrea Vaccaro e Luca Giordano

Perle rare e storiche, a lungo lontane dai riflettori o, più semplicemente, pezzi giusti ai giusti prezzi

Gli «abstract» di cinque report internazionali di settore: Art Basel and Ubs, Artnet, Artprice, Deloitte e Nomisma-Gruppo Apollo. Mentre i capolavori milionari latitano, le vendite «accessibili» lievitano. Stati Uniti in frenata, Londra (forse) riparte, Cina in affanno: il sistema globale cambia mappe e strategie

La paradigmatica «Nature Morte» dell’artista francese diventa il top lot assoluto per la casa d’aste