Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giusi Diana

Leggi i suoi articoliIl 21 maggio 2012 Leoluca Orlando diventa per la quarta volta sindaco di Palermo. Lo era già stato negli anni Ottanta e Novanta. Professore di diritto pubblico regionale e avvocato, ha studiato e vissuto alcuni anni in Germania, a Heidelberg. Tra i più importanti incarichi rivestiti vi è quello di consulente dell’Ocse di Parigi e di consulente giuridico del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia. Un passato anche come attore in «Palermo sussurra» di Wolf Gaudlitz, un film nel quale veste i panni di un orologiaio che vuole restituire il tempo alla sua città.

Sindaco, ci presenti Palermo.

Innanzitutto va chiarita una cosa: Palermo non è una città europea, ma una città mediorientale in Europa. È più affine a Istanbul o Tunisi che non a Colonia o l’Aia. Lo è nelle sue manifestazioni artistiche, nelle tradizioni, nella lingua, nel cibo. È per costituzione una città migrante e interculturale: una città nella quale i mosaici bizantini stanno a fianco delle cupole delle moschee. Per anni questa città non ha avuto migranti perché era governata dall’Isis siciliana, cioè la mafia. Ma da quando la mafia non governa più, Palermo ha riscoperto la sua armonia di architetture, di stratificazioni culturali e soprattutto armonia fra i cittadini; una armonia nella quale i migranti e le loro culture hanno un ruolo fondamentale. Per comprendere cosa sta accadendo, bisogna focalizzare l’attenzione su un pendolo che oscilla tra due date: fra il luglio del 2015 e il 2018. Nella prima l’Unesco proclama la Palermo bizantina, araba e normanna patrimonio dell’Umanità, nella seconda Manifesta, una delle biennali d’arte contemporanea più importanti, arriva a Palermo dopo le ultime edizioni a San Pietroburgo e a Zurigo.

Emergenza migranti. Ci parli della Carta di Palermo del 2015, di che cosa si tratta?

La Carta di Palermo parla della mobilità come diritto umano inalienabile e dell’abolizione del permesso di soggiorno, che ovviamente non è abolizione del passaporto, correlato all’identità della persona. Dobbiamo correggere la rotta di una Europa che sarà chiamata a rispondere del genocidio oggi in corso nel Mediterraneo. L’Ottocento è stato il secolo dei diritti degli uomini, il Novecento quello dei diritti delle donne, il Duemila dovrà essere necessariamente il secolo dei diritti dei migranti.

Quali azioni ha messo in campo sul fronte sociale e culturale che possono servire da modello per altre città che vivono l’emergenza migrazione?

Abbiamo istituito la Consulta delle Culture in cui ci sono 21 rappresentanti delle comunità migranti. È presieduta da un medico palestinese e da una ragazza del Bangladesh. Ancora, la programmazione culturale allo Zac, che va da Hermann Nitsch a Mustafa Sabbagh. E poi la Settimana delle Culture e il Festival delle letterature migranti. Abbiamo mostrato che attorno alla cultura si costruisce economia e sviluppo, con il Teatro Massimo che da un lato si è aperto alla città e ai cittadini e dall’altro ha assunto un ruolo guida in città anche nel dialogo con i paesi del Medio oriente. Ma con il «Massimo» ci sono tante altre realtà che crescono e si sviluppano attorno ai temi della contaminazione culturale, con il pendolo che oscilla tra la Mitteleuropa e il Medio Oriente.

Il 14 luglio prenderà il via il 392mo Festino di Santa Rosalia, un appuntamento molto atteso dai palermitani ma anche dai turisti, che accorrono numerosissimi. Qualche anticipazione?

Quest’anno il Festino privilegerà la dimensione etno-antropologica, legata alle celebrazioni per il centenario della morte del grande antropologo Giuseppe Pitrè. Ma il Festino resta sempre una festa religiosa, molto sentita dai palermitani. L’altro grande tema sarà quello della misericordia, in linea con il Giubileo straordinario proclamato da Papa Francesco. Rosalia fu invocata dal popolo per liberare Palermo dalla peste del 1600; questa è la ricorrenza che celebra il Festino: una liberazione dalla sofferenza. Oggi invochiamo la liberazione dalla peste degli egoismi, dalla disoccupazione, da tutto ciò che causa nuove sofferenze.

Altri articoli dell'autore

Le opere presenti alla personale nella galleria palermitana di Francesco Pantaleone coniugano straordinaria intensità estetica e valore concettuale

A Palazzo Abatellis l’artista piemontese rilegge il celeberrimo affresco tardogotico attraverso dei capi d’abbigliamento, realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo, che ne richiamano la palette cromatica e alcuni accessori

Alla presentazione del programma ufficiale assenti il ministro Giuli e il presidente regionale Schifani. Ecco gli eventi previsti nel corso dell'anno e che cosa offre (sempre) il patrimonio storico artistico della città

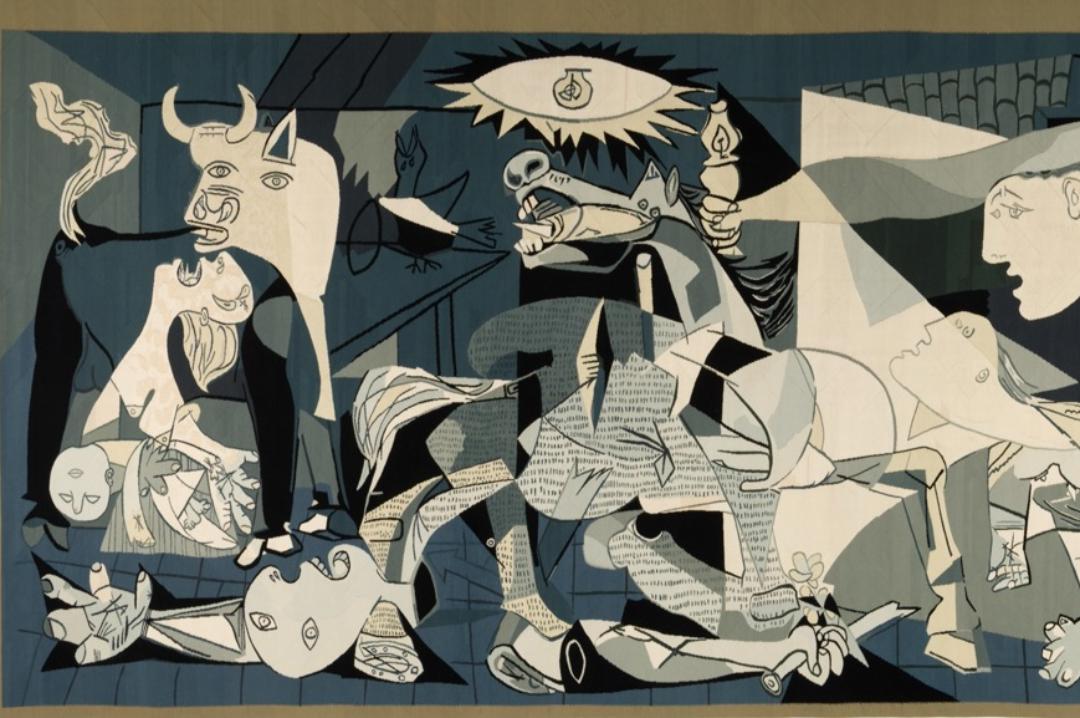

A supporto della suggestiva ipotesi, a Palazzo Abatellis una versione tessile di «Guernica», realizzata da Jacqueline de La Baume-Dürrbach, e alcuni disegni preparatori dell’artista spagnolo sono accostati all’affresco tardogotico