Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Ci sono i musei tradizionali, quelli che conservano ed esibiscono come trofei i loro tesori, accompagnandoli in prevalenza con didascalie specialistiche e scritte in caratteri minuscoli, e ci sono i musei «immersivi» che, all’opposto, sommergono i visitatori in una sarabanda di effetti speciali. Nei primi, nessuna tecnologia; nei secondi, solo tecnologia ma utilizzata per fare intrattenimento e per richiamare (nelle speranze degli ideatori) «nuovi pubblici». Gli architetti Ico Migliore e Mara Servetto, fondatori dello studio Migliore+Servetto che da oltre vent’anni si occupa di musei, definiscono efficacemente i primi «musei chiodo-parete», i secondi «musei luna park» e, ben consapevoli dei limiti di entrambi, propongono una terza via, quella del «museo seme»: un luogo in cui l’elemento narrativo s’intreccia con quello conservativo. Di questa nuova teoria museale hanno parlato ampiamente, dando voce anche a studiosi e specialisti di diverse discipline, nel loro libro Museum Seed. The Futurability of Cultural Places (Electa, 2024), che hanno disegnato come un magazine, libero da ogni tono accademico e inteso, precisano, «come punto di partenza, non d’arrivo; un luogo di dialogo e di discussione». Ne parliamo con Ico Migliore (Torino, 1956), tre volte Compasso d’Oro, docente al Politecnico di Milano e alla Dongseo University di Busan, in Corea del Sud.

Architetto Migliore, che cosa intendete con «museo seme»?

Parto da lontano: il museo è nato 2.500 anni fa ad Alessandria d’Egitto. Parlo del museo di Tolomeo I, che era concepito non come luogo di conservazione bensì d’incontro e di dibattito. Il museo non deve essere infatti un cassetto che si apre per estrarne tesori da mostrare ma come qualcosa che «germoglia idee». Il che pone il problema dell’accessibilità, non solo quella fisica ma quella che apre alla conoscenza e alla comprensione. Compito del design è proprio promuovere la partecipazione alla narrazione e alla drammaturgia, servendosi di un’alleata come la tecnologia: a patto però di non usarla come una potenza di fuoco tesa solo a stupire (il che, tra l’altro, per alcuni curatori diventa un alibi per lasciare le cose come stanno) ma capace di dar vita a un museo «aumentato», in cui la tecnologia supporta il racconto dei contenuti.

Il «museo seme», scrivete, deve «innestarsi nel tessuto urbano per diventare attivatore di nuovi comportamenti». Quali per esempio?

Pensiamo al Victoria & Albert Museum di Londra: è un luogo dove posso passare un’intera giornata anche senza visitare le collezioni. Il museo deve essere un luogo non da «visitare» ma dove tornare, un «attivatore di comunità». Così accade anche con la Biblioteca Oodi di Helsinki, che ha cambiato il rapporto della gente con la città, diventando uno «spazio terzo», un luogo sicuro in cui incontrarsi e parlare, un luogo identitario. Il nostro maestro (mio e di Mara Servetto), Achille Castiglioni, ci ripeteva sempre: «Ricordatevi che noi non disegniamo oggetti ma comportamenti».

Nel vostro modello di museo un ruolo importante è assegnato alle neuroscienze, per fare del museo anche uno spazio di cura.

Noi crediamo che il museo debba essere un organismo che dialoga e ti parla. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la comunicazione non è ciò che io dico, ma ciò che la gente capisce. Occorre porsi senza arroganza e allora, se si punterà sulla comprensione, il museo diventerà uno spazio anche curativo. Nel libro ne parlano diffusamente Andrea Gaggioli e Paolo Inghilleri, psicologi e docenti universitari, entrambi sostenitori dei musei come spazi di cura: luoghi in cui trovare non solo qualità estetiche ma doti di comprensione, di leggibilità. Per ottenere questi risultati, il designer deve collaborare con studiosi di altre discipline e farlo sin dall’inizio. Le neuroscienze, per esempio, ci dicono a quale velocità si può leggere, specie quando il tema è complesso (e allora le didascalie vanno studiate in base a questi parametri), oppure ci dicono che il sovraffollamento di opere induce una sorta di «indigestione» cognitiva. Meglio esporre meno opere ma raccontarle meglio, facendo ricorso per esempio agli archivi dei musei. Parliamo di una responsabilità del design, non dei soli curatori, e si tratta non di «mettere il visitatore al centro» ma di mettere al centro la drammaturgia, in modo che il visitatore si senta partecipe, che ne esca trasformato. Perché il museo è una medicina a lento rilascio.

Nel 2025 si inaugura il Guggenheim Museum di Abu Dhabi, firmato Frank O. Gehry. Che cosa si aspetta?

Se il museo sarà un agente d’innovazione sociale, potrà pesare molto, perché è questo, insisto, il vero valore di un museo. In caso contrario sarà e resterà solo un bell’oggetto.

Restando invece a Milano, qual è la sua opinione su Palazzo Citterio-Grande Brera, appena inaugurato?

Credo che il direttore, Angelo Crespi, abbia fatto un ottimo lavoro, innanzitutto aprendolo dopo oltre mezzo secolo ma anche creando a Milano un quartiere dei musei, così come accade a Berlino, a Vienna. Ed è davvero una grande opportunità per la città.

I vostri prossimi progetti?

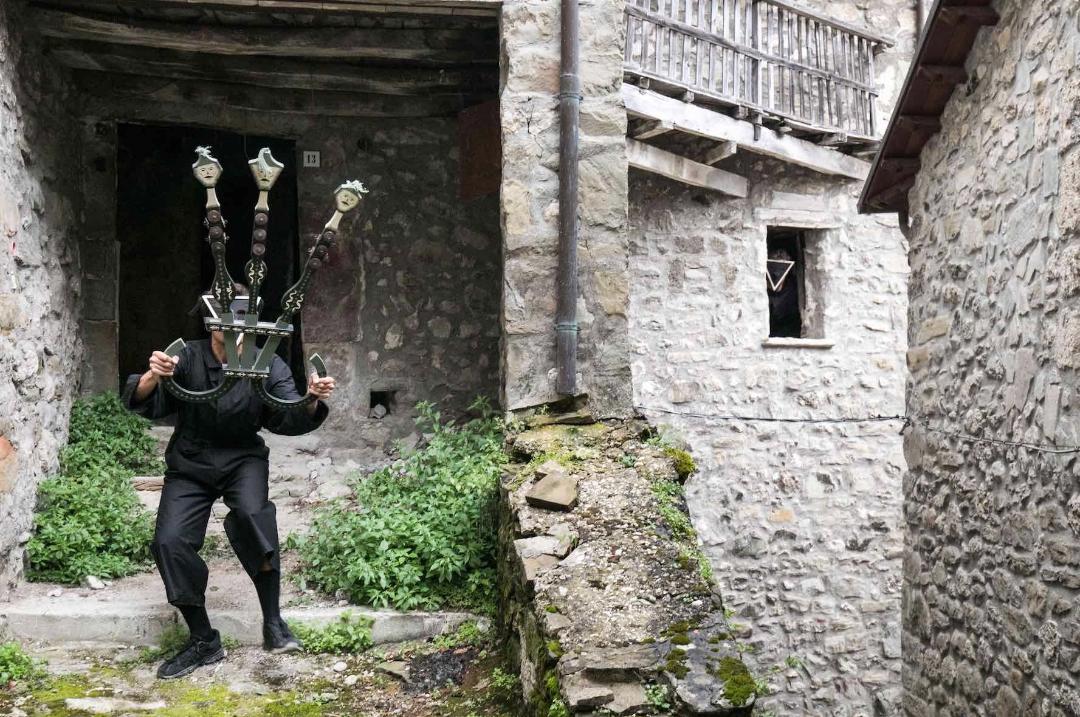

Il Museo di Schengen, un museo sui «confini», ideato per la Comunità Europea, piccolo ma con uno schema narrativo nuovo e con molta tecnologia partecipativa; la nuova sede dell’Università Joshibi di Tokyo, concepita come un «terzo spazio» nel cuore della città, con lavori d’arte e di design, caffè e spazi mostre; il Castello Bufalini a San Giustino, nell’Alta Valle del Tevere: un’antica residenza con un magnifico labirinto nel giardino, che diventerà un luogo da ascoltare prima ancora che da vedere, e che vogliamo popolare con le presenze di coloro che ci hanno vissuto, con le loro storie, le loro collezioni e la loro attività di produttori di vini.

Un render del loggiato di Castello Bufalini a Perugia. Cortesia dello studio Migliore+Servetto

Un render dello Schengen Museum a Lussemburgo. Cortesia dello studio Migliore+Servetto

Altri articoli dell'autore

In attesa della nuova edizione del progetto a giugno, è esposta una selezione delle 100 opere allestite in altrettanti borghi italiani

La galleria Tornabuoni Arte di Milano ospita un percorso che affianca undici opere di Felice Casorati a dipinti di artisti a lui affini per tematiche e atmosfere

Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori

Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese