Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLo sanno bene gli scenotecnici, gli scultori di carri allegorici e i costruttori di paesaggi e architetture dei presepi: uno degli elementi fondamentali del loro lavoro è la leggerezza dei materiali, in un mondo in cui una colonna di marmo deve pesare pochi chilogrammi e una montagna anche meno. La leggerezza è funzionale a ciò che dovrebbe essere il suo contrario, cioè l’imponenza. Ne erano maestri i collaboratori degli artisti e dei coreografi che, in età barocca, erigevano monumentali «macchine» effimere per feste e funerali. Non è casuale che un grande studioso di questo particolare genere artistico, Maurizio Fagiolo dell’Arco, sia stato anche uno dei primi interpreti dell’opera di Pino Pascali. «Il mio interesse per la Festa barocca, spiegava Fagiolo, risale a un periodo in cui gli artisti che frequentavo, miei coetanei che sia chiamavano Pascali o Kounellis, lavoravano con il fuoco e con l’acqua». Fagiolo ammirava la straordinaria maestria dell’artista pugliese, capace di costruire rinoceronti, dinosauri e balene, ma anche un mare, «con una tecnica da aeromodellista» sorretta da uno «sconfinato amore formale, la grande abilità artigianale, la volontà scenotecnica». La tela tesa dalle centine sapientemente flesse in tenaci telai era bianca, poiché «in quel mitico omaggio a un mondo preistorico Pascali intravede un’idea greca: indi la bianchezza abbagliante e le mutilazioni come in statue fresche di scavo. E infine, concludeva Fagiolo, la “Decapitazione della scultura”, un pezzo che ricorda Brancusi e Arp». Era il 1966; due anni prima Munari aveva concepito la sua lampada a sospensione, capolavoro di equilibrio tra il peso di un’esile struttura metallica e la tensione del tessuto che ne costituisce il corpo.

«Cannone Bella Ciao» (1965) di Pino Pascali, studio dell’artista a Roma. Foto Claudio Abate. © Archivio Claudio Abate

Il sorriso della leggerezza

Con tutto il rispetto per Mark Godfrey, curatore della retrospettiva dedicata a Pascali e in corso alla Fondazione Prada (cfr. n. 448, mar. ’24, p. 57), ci stupisce il suo stupore quando, nel 2011, recensì una mostra dedicata all’ultima fase di produzione dell’artista al Camden Art Center di Londra: era sorpreso che fossero stati concessi i prestiti per opere particolarmente fragili. Davvero pensava che un artista formatosi alla Scuola di Scenografia all’Accademia di Roma, un genio dei materiali, della loro incredibile possibilità mimetica, che grazie al saper fare e assemblare era in grado di dar vita a un mondo fantastico, non fosse anche l’autore di opere che erano studiate a partire da equilibri e tensioni accuratamente sperimentati? All’Accademia di Roma il professore di Scenografia, il corso cui Pascali si iscrisse una volta arrivato da Bari nel 1956, a 21 anni, era Toti Scialoja, ma il fatto che si tratti di un protagonista della pittura del secondo dopoguerra, non deve indurre al ricorrente equivoco secondo il quale in quella scuola la scenografia non s’insegnasse. Ci pensava, ha ricordato l’artista Claudia Lodolo, figlia di Sandro Lodolo, geniale ideatore, negli anni Sessanta e Settanta, di celebri sigle per programmi televisivi, nonché titolare della Lodofilm) Peppino Piccolo, con il suo assistente Fabio Vergoz. Qualche cosa di teatrale, un gusto per lo spazio scenico, del resto, permane nel lavoro dei più celebri ex allievi di Scialoja, come Mario Ceroli e Giosetta Fioroni, sino ai più giovani come Gianni Dessì, Nunzio e Tirelli.

La leggerezza, si diceva. Se quella notte del 30 agosto del 1968 in cui Pascali fu vittima dell’incidente che 12 giorni dopo lo avrebbe portato alla morte, la sua motocicletta avesse avuto un guasto e lo avesse costretto a imboccare la strada di casa lungo Muro Torto a bordo di un taxi, la sua leggerezza come principio scultoreo sarebbe stata, negli anni immediatamente successivi, in splendido contrasto con una generazione che sul peso fisico dei materiali, sulla volontà di sfidarlo (Giovanni Anselmo) o con l’intenzione di esaltarne la portata storica e simbolica (Kounellis) avrebbe costruito parte della sua vicenda artistica. E che dire dei Richard Serra, dei Carl Andre e poi dei libri di piombo di Kiefer? Oppure avrebbe anche lui ceduto al fascino della grevità scambiata per gravitas, come Penone che da qualche tempo fonde nell’eternità del bronzo i calchi dei suoi alberi? Avrebbe contribuito, come Cattelan, all’impoverimento geologico per far produrre monumenti e sculture? Ma il peso, così come la leggerezza, non sono solo dati fisici. Basti pensare alla retorica e al monumentalismo di alcuni guru delle nuove tecnologie, da Bill Viola a Olafur Eliasson, per rendersene conto. Che ne sarebbe stato del giovane che, come scrive Achille Bonito Oliva, aveva ripreso «una tradizione della Metafisica» temperandone tuttavia «il lato mitico, tipico di de Chirico, per accedere forse ludicamente all’isola dei giocattoli di Savinio»?. Avrebbe perduto la sua (ancora ABO) clownerie, la sublime capacità di «realizzare assemblaggi di oggetti che non avevano rapporti con le cose, ma con le immagini delle cose», di «rifare l’oggetto con altri materiali preservandone la memoria ma invertendone l’uso», da (questa volta le parole sono di Giorgio di Genova) «buon neodadaista ludico?».

Spot, pop e cannoni

Si dice che muore giovane chi è caro agli dèi; lo è meno agli storici dell’arte che non si accontentano dei soliti se o ma. Carissimo, invece, lo è ai media e ai fabbricatori di miti. Chi s’illudeva che in occasione della mostra alla Fondazione Prada qualche cronista ci avrebbe risparmiato la definizione di «bello e dannato» è stato smentito (anche se in realtà Pascali era bassetto, aveva delle «mani da burino» e il complesso di somigliare a Franco Franchi; inoltre, nel film ovviamente «sperimentale» girato nel 1968 da Luca Maria Patella e intitolato «SKMP2», in certe scene di una sua performance somiglia un po’ a Carlo Verdone quando fa l’emigrato in Germania in «Bianco, Rosso e Verdone»). Sappiamo che non appena si affacciò sulla scena artistica, l’11 gennaio 1965, inaugurando a Roma alla Galleria la Tartaruga di Plinio de Martiis la sua prima mostra personale, incontrò la favorevole attenzione della critica. Lui, prudentemente, mantenne il suo lavoro di scenografo e grafico pubblicitario, nonché di autore di opere d’animazione nell’industria cinematografica e televisiva grazie anche alla sua amicizia con il già citato Sandro Lodolo, titolare della Lodofilm. La produzione di quel periodo ne ha mostrato un côté non meno geniale e comunque non estraneo al concepimento delle sue opere artistiche: è in quella veste che Achille Bonito Oliva lo presentò alla Biennale di Venezia del 1993, che seguiva di 25 anni la sua prima partecipazione. Anna D’Elia, in un suo bel testo pubblicato nella monografia da lei curata nel 1983 (e riedita nel 2010 per Electa), lo dice a chiare lettere: in quella prima fase, «l’anima artistica e scenografica si fondono in Pascali fino a coincidere». Sul mercato italiano, è stata la Galleria Frittelli, cui fa capo l’archivio per l’opera grafica di Pascali, a proporlo in questo ruolo a partire dagli anni Duemila. All’epoca della mostra da De Martiis, Pascali aveva già attirato l’interesse di Ileana Sonnabend e Pierre Restany. Esordisce, dopo alcuni tentativi pittorici, con i «Rilievi» in diversi materiali: un Colosseo in spugna e tela, sensuali anatomie femminili plasmate in tele centinate, «Ruderi sul prato» ancora in spugna e tela dipinta. Quadri-scultura ma anche sculture in trompe l’œil, come il «Muro di pietra», finto come i blocchi che lo costituiscono, dichiarato come «muro» dalla scritta «pietra» stampigliata su ogni blocco: una tautologia à la Magritte del «Ceci n’est pas une pipe», uguale e contraria, poiché, come scrive D’Elia, «l’oggetto d’arte ha il potere di diventare ciò che afferma di essere». Cesare Vivaldi è il prefatore del primo testo in catalogo di Pascali; ma intorno a lui si muovono le voci e le parole di Carla Lonzi, di Calvesi, di Brandi, Briganti, dello stesso Fagiolo, di Vittorio Rubiu, forse il più puntuale e affidabile compagno di strada e interprete dell’opera dell’artista che ben presto intraprese una svolta decisiva rispetto all’ultima Scuola Romana, quella di Schifano, Angeli, Festa e Tacchi. Difficile, in quel periodo, separare i fili che connettono quelle opere al Surrealismo, alla Pop art, ai «Gobbi» di Burri, alle tele «modellate» da Castellani. Il 1965 è già la volta delle «Armi», altro trompe l’œil scultoreo, micidiali dispositivi bellici destituiti da un reale funzionamento in quanto costruiti con scarti di lamiera, compensato, reti metalliche. «Finte armi (ancora D’Elia) che diventano vere sculture». Pascali, che nella «vita reale» amava davvero sparare e spesso si recava al poligono di tiro, e che come tutti i bambini, nell’infanzia trascorsa a Polignano a Mare, giocava alla guerra, se le vede rifiutare da De Martiis, che ormai aveva maturato una totale fobia per tutto ciò che poteva sembrare pop. Così, complici Pistoletto e la «disattenzione» di Luciano Pistoi, su quelle armi grandi al vero mette le mani Gian Enzo Sperone e se le porta a Torino. Il ’66 è l’anno dei trofei di caccia, delle forme di animali sezionate in moduli, delle sculture decapitate e della «Ricostruzione della balena». Nell’immaginario di Pascali permane un bestiario fantastico nelle cui creature convivono il gioco e il rigore modernista. È l’ora del sodalizio con Fabio Sargentini, che espone queste «Finte sculture» e, in un secondo tempo, i 24 elementi di un mare ondoso fatto di tela. Nello stesso anno c’è spazio per un altro mare, stavolta fatto di acqua vera colorata di anilina azzurra contenuta in trenta vasche quadrate di alluminio zincato, per un totale, appunto, di «32 mq di mare circa», che si adagiano a Foligno, nella mostra «Lo Spazio dell’Immagine». Accanto a Pascali c’è Sargentini, ma poco distante c’è l’occhio lungo di Germano Celant. Ma Pascali fece davvero parte dell’Arte povera? Quanto gli garbava essere intruppato in un gruppo che a quei tempi sembrava seguire posture paramilitari e quanto preferiva restare in proprio, lui che con la mimetica e l’elmetto si faceva fotografare, ma per gioco, accanto alle sue armi o a cavallo di una macrofallica bomba? Nel catalogo (Electa) della mostra «Arte Povera», curata da Germano Celant e che si svolse nel 2011-12, il testo di Antonella Soldaini ricorda che «Pascali ha partecipato alle prime tre mostre» che hanno segnato l’avvio di questa corrente artistica italiana «e che si sono svolte tra il 1967 e il 1968». Ma la studiosa, nello stesso testo, contestualizza l’opera di Pascali in un periodo in cui non è possibile ignorare la compresenza della Minimal art, e però alla luce delle prime smagliature nel rigido codice di quel movimento. Eva Hesse, in particolare, trasgredisce al dogma della ripetibilità dell’opera. Sullo stesso confine si troverebbe Pascali, che in quella fase opera utilizzando moduli geometrici (ad esempio nella scultura «1 mc di terra») ma abbina l’immutabilità geometrica all’organicità, appunto, della terra, che assume la stessa funzione dell’acqua nelle vasche quadrate evocative di un mare. Ma è sufficiente utilizzare la terra e l’acqua per essere ascritti al Poverismo? L’opera citata appare insieme a «2 mc di terra» in una mostra storica dell’Arte povera, nell’anno di battesimo del movimento, il 1967, alla galleria La Bertesca di Genova, diretta, all’epoca, da Ida Gianelli, futura direttrice del Castello di Rivoli-Museo d’arte contemporanea.

Pino Pascali nel suo studio a Roma con «Trappola», marzo 1968. Foto Andrea Taverna. Cortesia di Fabio Sargentini - Archivio L’Attico

Alla Biennale con la camicia nera

Va detto, a onor del vero e della storia, che il primo a esporla fu Sargentini, nella primavera dello stesso anno, nella mostra «Fuoco Immagine Acqua Terra». Vi partecipava anche Kounellis che, in un’intervista con Angela Tecce pubblicata nel catalogo della retrospettiva di Pascali allestita nel 2010 nel Castel Sant’Elmo a Napoli e curata da Achille Bonito Oliva, precisa: «Nel lavoro di Pascali la terra ricopre il cubo di legno, è l’idea della terra, ma non è la terra, mentre il mio mucchio di carbone è un mucchio di carbone. Lì è la differenza». Dunque, l’artificio con cui opera Pascali segna la distanza tra lui e la natura «autentica» del materiale di cui fanno uso, oltre a Kounellis, Anselmo, Zorio, Penone e Calzolari? Marco Tonelli, curatore del Catalogo generale delle sculture di Pascali, è di questo parere: «Pascali ha sempre formalizzato la natura, che non era mai vera (…). Non abbandona mai la dimensione plastica della scultura. Anche quando realizzò il suo mare ordinato in vaschette disse, e mi pare significativo, che doveva somigliare a uno specchio», dunque un dispositivo illusorio nuovamente capace di attivare un artificio. Per Tonelli anche le numerose fotografie, moltissime quelle scattate da Claudio Abate che mostrano l’artista interagire con le sue opere (celeberrima quella in postura acrobatica insieme al suo gigantesco ragno in pelo acrilico del 1968), non sarebbero una sorta di completamento performativo della scultura, ma puri e semplici momenti di gioco. L’artificio e l’arte escludono, per Pascali, anche l’identificazione tra opera e vita, e dunque l’ideologia e la politica. Infatti non aderì, almeno inizialmente, all’autoboicottaggio attuato da alcuni suoi colleghi alla vernice della contestata Biennale del 1968 (occorre pur dire che avrebbe potuto evitare di presentarsi all’inaugurazione in camicia nera). Nella sua sala Pascali aveva esposto le opere di più recente realizzazione, tra le quali strutture in lana d’acciaio che imitavano liane, trappole, «L’arco di Ulisse»: il mito, ancora una volta, era stemperato dall’ironia, poiché nella mente di Pascali la reggia di Ulisse poteva inopinatamente sorgere nella giungla abitata da Tarzan e Cita, dichiaratamente chiamati in causa in quella sala. Era il richiamo a un ritorno a un mondo primitivo ancora una volta distante dal rapporto poverista con la natura: nella sala apparvero anche opere a metà strada tra sculture e design pop-neosurrealista, come i giganteschi «pouf» in pelo acrilico, opere susseguenti agli oggi popolarissimi «Bachi da setola», ottenuti con scovolini di materiale acrilico e gommapiuma, ultimi esemplari del suo bestiario. Nascono da un calembour che nasconde un valore potenzialmente eversivo. Scrive di lui Palma Bucarelli nel suo testo per il catalogo di quella Biennale: «A volergli dare un soprannome, si potrebbe chiamarlo Dettofatto. Ma la società dei consumi, che vive sull’inganno pubblicitario, non desidera affatto che tutto il detto si faccia. Ci mancherebbe altro che le parole diventassero cose». Non c’erano ancora gli «Attrezzi agricoli», totem di un mondo perduto, e ovviamente non sarebbero mancati, quando esplose il pasolinismo, gli esegeti che avrebbero messo in rapporto quella presunta nostalgia per l’Italia contadina e preindustriale con il pensiero del poeta e regista ucciso al Lido di Ostia appena sette anni dopo quella Biennale. A rivedere oggi quell’installazione conservata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna (il primo a esporla fu Alexandre Jolas nella sua galleria di New York), non la si collega tanto all’Arte povera, ma la si immaginerebbe a proprio agio in una delle ultime edizioni di documenta e della Biennale di Venezia, così marcatamente intonate all’antropologia e all’etnografia. Con tutto che per Pascali anche gli oggetti agricoli potevano assumere fisionomie da personaggi e oggetti teatrali, appartenuti a una civiltà sciamanica, contadina e guerriera, giacché il forcone e la pertica potrebbero essere le armi antecedenti a quelle ricostruite nelle opere del 1965.

Ma allora perché Pascali è così spesso associato all’Arte povera? Diciamo che a insistere su questa assai dubbia identificazione è soprattutto il mercato. Un marchio conferisce prestigio a un prodotto esclusivo. Scomparsi i genitori dell’artista, rimasto (salvo novità) senza eredi diretti, la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare ne tutela e promuove l’opera.

Nel 1969 venne istituito dai genitori il Premio Pino Pascali. Alla loro morte venne sospeso per vent’anni, sino al 1997, quando la manifestazione riprese con la nascita a Polignano del Museo Comunale d’Arte Contemporanea «Palazzo Pino Pascali», per volere della direttrice del Museo, Rosalba Branà. Il premio viene conferito annualmente grazie al finanziamento pubblico della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. L’artista vincitore, oltre all’acquisto di una sua opera, ha la possibilità di allestire una mostra personale nel Museo organizzatore. Il comitato scientifico della Fondazione è formato da Fabio Sargentini, Cristiana Collu, Luciana Tozzi e da Marco Tonelli. La riscoperta dell’arte italiana del dopoguerra a opera del mercato, con le Italian Sales organizzate da Christie’s e Sotheby’s dalla fine degli anni Novanta, ha rivelato un territorio molto esplorato dagli studiosi ma piuttosto trascurato dai collezionisti internazionali, che si sono ovviamente buttati a capofitto su opere di artisti storicizzati ma a prezzi incredibilmente abbordabili se paragonati a quelli di autori coevi di pari importanza.

Il salto del delfino

Sta di fatto che le cento più alte aggiudicazioni, per i lavori di Pascali, si collocano in grandissima parte negli anni Duemila, con un record sinora stabilito da «Coda di delfino», una scultura del 1967, aggiudicata per l’equivalente di 3 milioni di euro il 6 ottobre 2016 da Christie’s Londra. Mentre le opere grafiche e i bozzetti pubblicitari continuano a essere venduti piuttosto agevolmente (ma si tratta di cifre stabilizzate su una media di 3-5mila euro), lo scorso anno un «Baco da setola» stimato 120-180mila euro e offerto da Sotheby’s Milano è rimasto invenduto, al pari, nel 2020, di «Contraerea», della serie delle armi, apparsa da Christie’s Londra con una stima di 2,5-3,5 milioni di sterline. La rarità di opere importanti (le sculture da lui prodotte non superano, secondo Tonelli, le 130 unità) fa sì che si debba scendere al 2013 per trovare il precedente record di Pascali, ottenuto con il già citato «Muto di pietra», venduto a 1.650.500 sterline da Christie’s Londra (stima 400-600mila) e addirittura al 2003 per il prezzo più alto raggiunto da una delle armi, un «Cannone semovente» battuto sempre da Christie’s Londra a 1.573.250 sterline, raddoppiando la stima massima. Una forte spinta al mercato internazionale di Pascali venne poi, nel 2006, dalla retrospettiva allestita da Larry Gagosian a New York, la più vasta mai dedicata all’artista italiano negli Stati Uniti.

Il marchio Arte povera resta una sigla mercantile, per un artista non inquadrabile in una corrente e che aveva strategicamente evitato di essere identificabile con uno stile. Era difficile tenerne il passo quand’era in vita e lo è ancora oggi, anche da parte di chi, come lui, ha utilizzato l’ironia e il gioco come ingredienti e la discontinuità stilistica come strategia (da Fischli & Weiss allo stesso Cattelan). «Appena hai fatto una cosa, la cosa è finita. L’arte è un sistema per cambiare», diceva Pascali.

Lo ribadiva, sottolineando anche i rischi e i significati di quel continuo cambiare, anche Palma Bucarelli nel commosso testo introduttivo nel catalogo della retrospettiva presentata nel 1969 alla Galleria Nazionale d’arte moderna (tra i collezionisti prestatori, Cesare Brandi, Giovanni Carandente, Giorgio Franchetti, Vittorio Gassman, Goffredo Parise, Paola Pitagora, Marcello Rumma): «…Ogni ciclo tecnico-iconologico di Pascali, una volta chiuso, non poteva più riaprirsi, era un evento accaduto che non poteva ripetersi (…). Chi può dire che il gioco cancelli il tragico dell’esistenza? Quando si è nel gioco bisogna giocare, e la necessità non è libertà. Giocare è giocarsi. I grandi giocattoli di Pascali non sono strumenti di felicità, ma simboli o segni d’angoscia. Al limite, la solo materia di cui può servirsi è sé stesso, la propria persona travestita e truccata per farne un giocattolo vivo: quasi per costringere il suo pubblico a fare come lui, a reiventarsi ogni giorno per negarsi alla disperante monotonia dell’esistenza organizzata. Anche se si debba, per rifarsi uomini, tornare bambini e, per rifarsi civili, tornare selvaggi».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

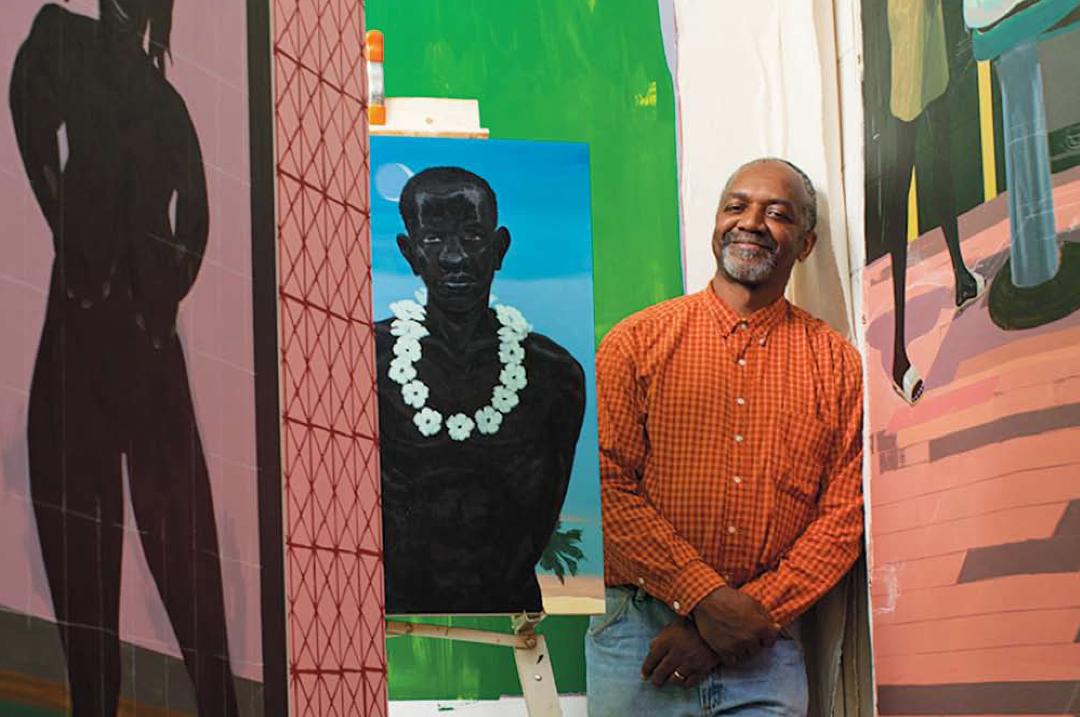

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria