Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jacopo Bedussi

Leggi i suoi articoliL’apertura della mostra «Séance de Travail 1986-2005. Excerpts from the Mak Helmut Lang Archive», prevista al Mak di Vienna dal 10 dicembre (fino al 3 maggio 2026), offre l’occasione non solo per tornare su uno dei capitoli più discussi della moda degli ultimi quarant’anni, ma soprattutto per interrogare, in modo critico e sistematico, le modalità con cui il contemporaneo ha metabolizzato, e in buona parte neutralizzato, il contributo di Helmut Lang. Prima ancora della visita, ciò che la mostra promette è un terreno complesso e stratificato, capace di riformulare la nostra lettura del designer (e già qui diventa rischioso definirlo tale) e, per estensione, di illuminare i limiti delle pratiche comunicative della moda oggi dominante. Lang è passato, nel discorso pubblico, da figura perturbante e difficilmente catalogabile a icona rassicurante, modellizzata dal sistema in un insieme di segni facilmente riproducibili. Questa trasformazione, più che un omaggio, si configura come una forma di semplificazione. Che è poi quello che il sistema moda fa con i figli che produce e di cui poi si nutre. Una sorta di promoveatur ut amoveatur simbolico, la trasfigurazione in santo, o meglio, per usare il linguaggio corrente, in «icona», così che nella memoria il soggetto possa solo venire lodato, levando di mezzo il fastidio di un’analisi, che potrebbe poi a cascata mettere in discussione, e quindi in crisi, lo status quo del sistema tutto.

La retrospettiva del Mak lavora in direzione opposta: reintroduce frizione, complessità, contesto. Il museo si trova infatti in una posizione peculiare: è l’unico a detenere un corpus organico del lavoro di Lang, frutto di una donazione diretta del designer dopo la sua uscita dal sistema moda nel 2005 per dedicarsi alla pratica artistica. Le implicazioni curatoriali di questa condizione sono notevoli, come racconta la curatrice Marlies Wirth, che si definisce allegramente «una storica dell’arte che sta cercando di diventare una specialista di Helmut Lang. L’archivio non è mai stato concepito come enciclopedia, ma riflette quella che si potrebbe definire “l’anima” dell’eredità di Helmut. I materiali e gli oggetti conservati spaziano da planimetrie architettoniche e fotografie di interni a varianti di prove di stampa per pubblicità su riviste culturali internazionali, documentazione fotografica e video delle sfilate, lookbook, serie complete di Polaroid degli ordini di sfilata, fotografie di backstage, materiali ed edizioni speciali e una selezione di abiti e accessori, così come gli originali delle famose insegne sui taxi di New York. Ogni elemento contribuisce a completare la narrazione».

L’archivio, quindi, come dispositivo e non come deposito, con un’operazione lontana dalla logica della retrospettiva tradizionale, che procede per elenchi, cronologie e tassonomie. La scelta invece qui è di sollecitare un’analisi transdisciplinare. Ogni oggetto è il residuo di un processo, non il feticcio di un passato. Proprio da questa condizione deriva la scelta di organizzare il percorso espositivo non in ordine cronologico, bensì in capitoli sovrapposti. Wirth lo descrive così: «Per trasmettere la natura stratificata dell’archivio, le sezioni tematiche della mostra presentano sovrapposizioni, come in un “diagramma di Venn“. Esse mostrano fasi di un’evoluzione, ma allo stesso tempo rendono visibile come temi, immagini e materiali riappaiano in contesti diversi. Lo stesso Lang aveva un approccio molto iterativo: tornava su determinati progetti, li modificava, li perfezionava, li ricontestualizzava».

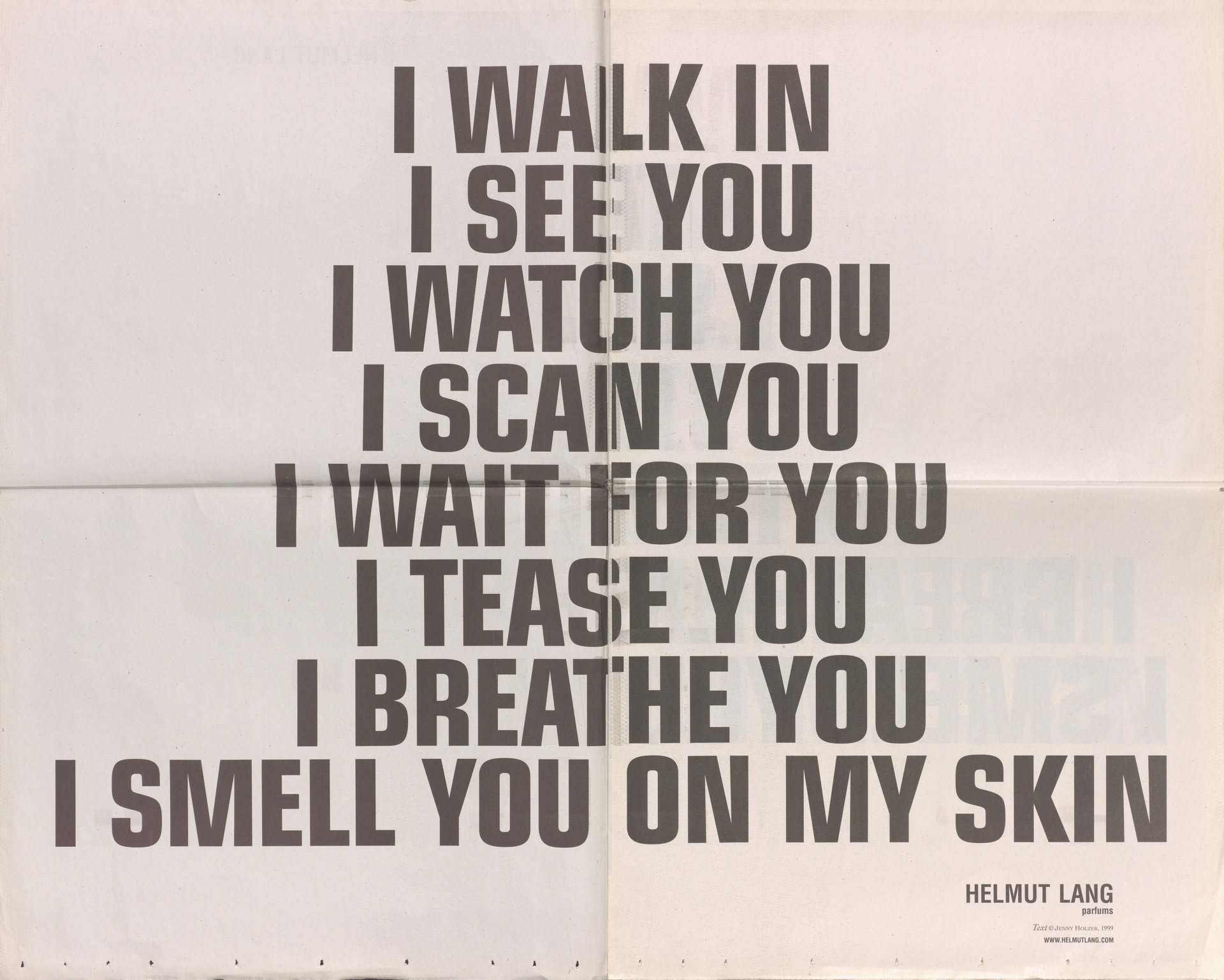

Il supplemento Helmut Lang Parfums da «The New York Times» con testo di Jenny Holzer (2001). MAK Helmut Lang Archive, LNI 572-2-3. Courtesy of hl-art

Una delle operazioni più delicate riguarda la collocazione di Lang all’interno dei sistemi disciplinari. La critica lo ha a lungo presentato come stilista minimalista, innovatore della moda anni Novanta, precursore di un certo linguaggio radical-urbano-intellettuale. Questa narrazione non regge né sul piano storico né su quello concettuale. Wirth lo afferma senza tentennamenti: «Lang non ha mai voluto essere definito “fashion designer” nel senso scolastico del termine. La sua formazione non era quella e i suoi interessi erano molto più ampi. Ha lavorato attraversando i confini delle discipline fin dai primi anni: moda, immagine, architettura, spatial design, comunicazione urbana, relazione con i media. La continuità non è uno stile, ma un punto di vista. È per questo che, quando sceglie di abbandonare l’industria della moda, non cambia davvero percorso ma torna al punto da cui era partito: la mentalità artistica».

Quest’osservazione permette di affrontare un nodo cruciale: Lang non anticipa la moda contemporanea, ma le offre un modello alternativo, non assimilabile ai paradigmi attuali del sistema. Mentre la moda oggi si configura come industria culturale espansa, con i brand che operano simultaneamente in design, comunicazione, spettacolo, tecnologia ed esperienza, Lang lavora con strumenti simili ma con scopi radicalmente diversi. Per lui il confine tra discipline non è una risorsa di branding, ma una condizione di lavoro che attraversa i territori espressivi invece di contaminarli.

Il rapporto di Helmut Lang con il mondo dell’arte è noto. Si configura come una collaborazione profonda e multidimensionale, che va oltre la semplice adozione di elementi artistici nella produzione o nella comunicazione di moda. La sua interazione con artiste come Jenny Holzer e Louise Bourgeois ha avuto inizio attraverso progetti specifici, come la Biennale di Firenze del 1996, in cui Holzer fu invitata a realizzare un padiglione creando opere testuali e Lang a contribuire con una fragranza site specific, concepita per evocare presenze umane e scenari poetici e sensuali. Quest’esperienza inaugurale ha dato origine a una relazione duratura con Holzer, i cui lavori sono stati poi integrati negli spazi dei flagship store di Lang, e a collaborazioni successive con Bourgeois, orientate invece alla materia, al corpo e all’identità, spesso presentate attraverso installazioni inedite. In questo contesto, il lavoro di Lang si caratterizza per un approccio olistico e sperimentale, che concepisce la moda non come pacchetto di prodotto+comunicazione, ma come archivio culturale e ambiente preparato, in cui l’essenza degli oggetti e la loro relazione con l’esperienza umana assumono centralità. La collaborazione con artisti e fotografi, come Jürgen Teller, testimonia inoltre la volontà di Lang di promuovere nuovi talenti, integrando l’arte e la moda in un continuum creativo e sociale.

Nel comunicato stampa, Wirth non utilizza mai il termine «minimalismo», ma piuttosto si concentra sull’idea di essenzialismo. La scelta è sostanziale. Il minimalismo affibbiato a Lang è infatti uno dei grandi malintesi della critica di moda, che a riguardo ha troppo spesso confuso genotipo e fenotipo o, se vogliamo, intento e risultato. Se non messo nel contesto sincretico dell’approccio totale di Lang, lo spoglio rigore che si incontra nel lavoro sui capi, che vengono spesso ridotti alla minima versione di loro stessi per essere ancora riconosciuti come tali, può rimandare a una certa austerità.

Così come l’eliminazione del decorativismo può fuorviare, indirizzando la lettura verso il funzionalismo. Alla base di questo essenzialismo c’è invece un approccio non dichiaratamente, ma sostanzialmente, politico.

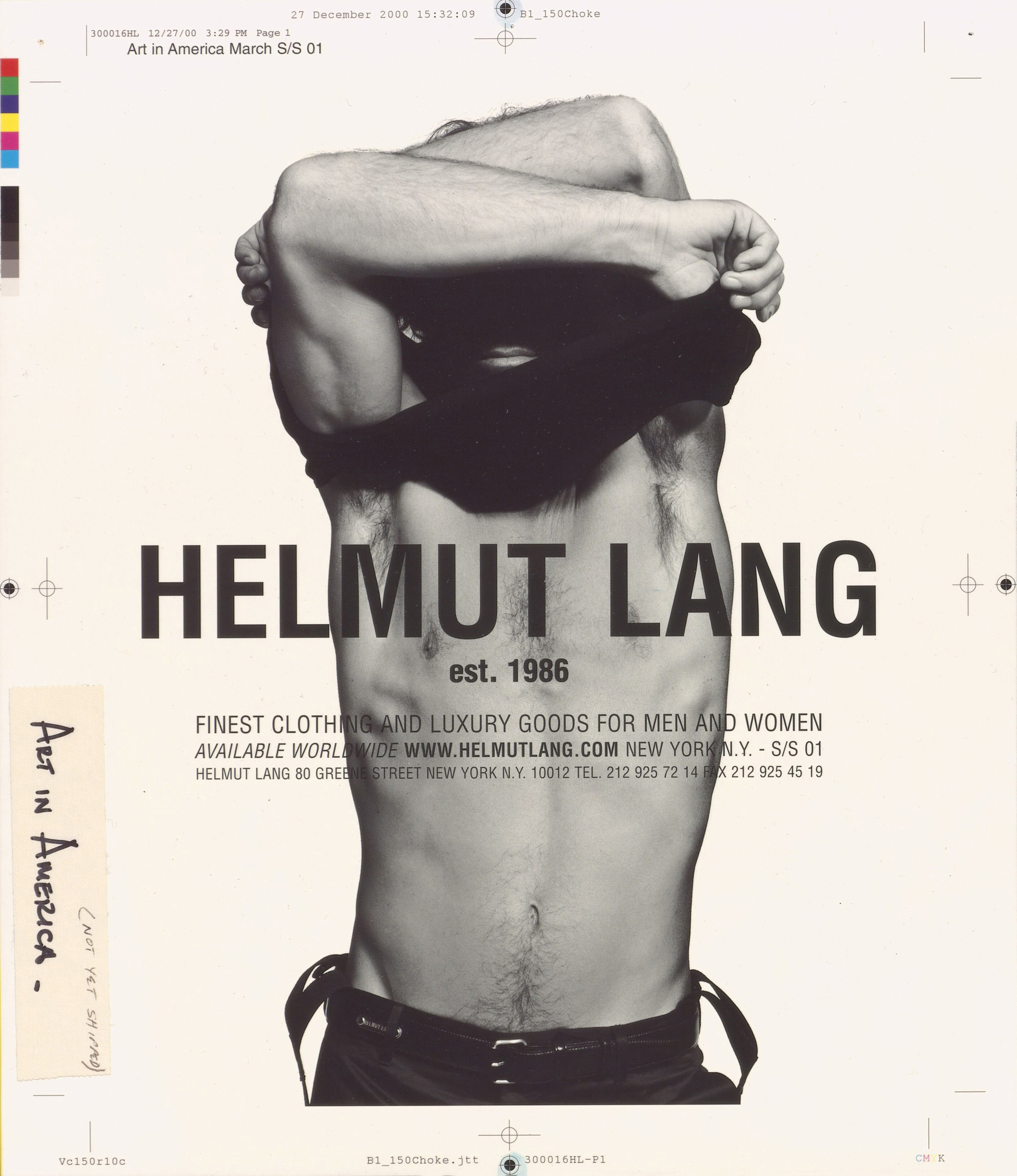

Prova di stampa di una pubblicità per la rivista «Art in America» della collezione di Helmut Lang uomo donna «Séance de Travail # Été 01», Andoni Anastasse in una fotografia di Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin (2000). MAK Helmut Lang Archive, LNI 566-9-5-1. Courtesy of hl-art

Uno degli aspetti più centrali, e meno compresi, del lavoro di Helmut Lang riguarda proprio la sua matrice politica, che non si esprime attraverso slogan o rivendicazioni dichiarate, ma attraverso una prassi operativa coerente, progressista, orientata alla redistribuzione dello sguardo. Lang agisce come un designer che crede nella possibilità di democratizzare la percezione della moda, spostandola dai luoghi protetti dell’élite ai circuiti del quotidiano. Le sue scelte, spesso archiviate superficialmente come eccentriche o «concettuali», vanno invece lette come una sistematica orizzontalizzazione dei codici: l’uso dei taxi newyorkesi per le campagne, ad esempio, non è un gesto di marketing, ma di riappropriazione politica degli spazi visivi popolari, quelli tradizionalmente occupati da servizi low cost, avvocati per le cauzioni o dentisti economici. Lang interviene proprio lì dove nessuno della moda desiderava essere visto, portando il linguaggio di quello che oggi orrendamente definiremmo «lusso» in un territorio condiviso, senza soglie d’accesso. Come osserva sempre Wirth, «questa democratizzazione non è uno slogan, è un metodo: nella sua séance de travail, nei credits e nel backstage come interfaccia del lavoro nascosto e delle relazioni, tutto si trova sullo stesso livello, tutto ha lo stesso peso», una filosofia che non riguarda solo la produzione, ma la rappresentazione stessa della moda come infrastruttura collettiva. Lo stesso esperimento della sfilata presentata solo su un cd-rom inviato agli «invitati» del 1998, che la stampa accolse con sospetto sentendosi come defraudata dei propri privilegi di accesso, va reinterpretato come un atto politico di de-elitizzazione dello sguardo: Lang non elimina l’esperienza fisica della sfilata, ma la rende virtualmente accessibile anche a chi, per ragioni economiche o geografiche, ne è strutturalmente escluso. In questo senso, l’essenzialismo attribuito al suo lavoro non è un minimalismo estetico, ma un progetto di sottrazione delle gerarchie: togliere ornamento significa togliere filtro, ridurre tutte le forme a un livello condiviso di leggibilità. La sua è una politica dell’equità simbolica, un socialismo dello sguardo che redistribuisce l’accesso al linguaggio della moda. Questa distinzione permette di leggere correttamente molte operazioni langhiane considerate a posteriori «minimaliste». Ad esempio, la collezione «Hawaii Techno à la Plage»: il titolo evoca un immaginario preciso, un luogo, una cultura popolare, un cliché, senza includerne alcun segno visivo, grafico o pittorico. È un esercizio di evocazione tramite sottrazione. Wirth spiega: «Per Lang, il linguaggio è una strategia di design. Il suo nome, Helmut Lang, è quasi diventato un “logo” collocato nello white space delle pubblicità. Anche i titoli sono sempre scelti con estrema precisione. La parola apre un campo di associazioni che l’oggetto non chiude, così da generare uno spazio interpretativo. È un approccio linguistico, più che estetico, all’identità».

L’essenzialismo di Lang è dunque un lavoro sulla soglia tra significato e rappresentazione: l’oggetto è un mediatore, non un contenitore. La rilevanza di Lang non deriva dall’eredità estetica. Dipende dalla sua capacità di mettere in crisi il sistema moda come dispositivo di produzione culturale. In un contesto, quello degli anni Ottanta e Novanta, dominato dalla spettacolarizzazione e dalla magniloquenza, Lang offriva un modello alternativo: una moda che non pretende di raccontare tutto, che non occupa lo spazio simbolico saturandolo, ma lo riapre. Un modo che sarebbe altrettanto prezioso oggi, in un’epoca di iperproduzione e di ipersemplificazione dei messaggi. Lang non è importante perché anticipava il futuro: è importante perché lavorava sul presente con un grado di «precisione concettuale che oggi sarebbe impraticabile perché risulterebbe illeggibile o spaventoso.

Uno dei contributi più rilevanti è il modo in cui Lang tratta la questione del corpo. Non anticipa la neutralità di genere; non dichiara una moda «senza identità di genere»; non produce silhouette che cancellano la differenza. Lavora piuttosto su una logica di gradiente. Nella ricerca dell’essenziale idea di corpo, si poteva includere effettivamente qualunque tipo di corpo, e in questa ricerca, il genere perdeva di significato, diventando solo una delle tante variabili che vanno a definire cosa può essere un corpo.

Wirth lo sintetizza così: «Lang non ha mai mirato alla neutralità di genere. I suoi tagli, estremamente precisi, si rivolgevano a corpi distinti, e tuttavia l’obiettivo non è mai stato definirli. Piuttosto che perseguire un “corpo ideale”, il suo lavoro cercava di destabilizzare l’identità come categoria fissa, aprendo il sé incarnato a nuove modalità di interpretazione e di divenire».

Joel Frampton nella Polaroid della sfilata della collezione uomo «Séance de Travail Défilé # Été 03» (2002), look 52, con «Choker» (1948 ca) di Louise Bourgeois. MAK Helmut Lang Archive, LNI 584-1-47. Courtesy of hl-art

Questa prospettiva contrasta nettamente con l’attuale retorica dell’inclusione normativa, che tende a codificare le identità di genere in tante celle quante sono le identità possibili, ma a squadernarle in un gradiente fluido. Lang evita la categorizzazione non per rimuovere il corpo, ma per non vincolarlo.

La riflessione sulla comunicazione costituisce un altro pilastro della mostra. Lang elabora fin dagli anni Ottanta un rapporto atipico con i media: evita l’ostentazione, non ricorre alla narrazione egocentrica del brand, non costruisce un immaginario basato sulla figura del designer come autorità.

Il rischio, nelle mostre di moda, è quello della feticizzazione: l’abito come oggetto isolato, privato della sua funzione culturale. Wirth tenta una strategia diversa: non ricostruisce il «mondo di Lang», ma ricostruisce le condizioni di leggibilità del suo lavoro. Spiega: «Non possiamo riportare gli oggetti nel loro contesto d’origine. Ma possiamo restituire le relazioni che li hanno generati. Elementi tratti dai flagship store, ricreati in scala, diventano installazioni spaziali che fungono anche da supporto espositivo per i materiali d’archivio correlati. Invece di vedere soltanto oggetti finiti in mostra, i visitatori saranno invitati a esplorare la mentalità e il processo creativo di Helmut Lang». Questo approccio permette di evitare la nostalgia, la retorica del genio e la musealizzazione sterile, il mausoleo.

Negli ultimi vent’anni, molti dei codici permeabili che Lang ha introdotto sono diventati convenzioni. Tuttavia, ciò che la moda ha assorbito non è il metodo, ma la superficie. La differenza è cruciale. Lang non produceva estetica: produceva relazioni. La moda contemporanea ha reso quelle relazioni imitabili, standardizzandole in format. Il risultato è una sorta di langhismo di seconda generazione, dove ciò che era metodo diventa stile.

Il ritiro dalla moda di Lang nel 2005 per dedicarsi all’arte è stato interpretato come enigma biografico o peggio come gesto teatrale del Maestro che raggiunto un suo Nirvana depone le armi e si fa puro spirito. Wirth offre una lettura più lineare: «Lang non aveva intenzione di diventare un’icona del sistema moda, ma con il suo approccio autentico lo è diventato comunque. A un certo punto la moda ha cambiato struttura: non era più un luogo di sperimentazione ma un ingranaggio dell’intrattenimento globale. Per lui continuare sarebbe stato incoerente».

«Séance de Travail 1986-2005» indica una direzione critica essenziale: non recuperare Lang come icona, santino incrostato d’oro, ma come metodo. Non imitare le sue forme, ma comprendere le sue logiche. Non celebrare la sua «visione», ma analizzare il suo sistema di pensiero.

La mostra del Mak non offre un ritorno nostalgico agli anni Novanta, ma un’occasione per interrogare le derive del presente. Ci ricorda che la moda può ancora essere un campo di ricerca avanzata, a condizione di non confondere la complessità con la decorazione, la sottrazione con il vuoto, l’essenzialismo con il minimalismo. Lang non ha mai voluto che il suo lavoro fosse un monumento. È ora che torni a essere una domanda. E c’è una frase che Wirth ha quasi estorto a Lang, leggendariamente renitente a qualunque tipo di dichiarazione, che chiude il comunicato stampa. Dice: «The past is never easier than the present; the present is always the opportunity». Non si può immaginare augurio migliore.

Altri articoli dell'autore

La «fear of missing out» non è scomparsa per scelta individuale, ma per il fallimento del sistema del lusso nel mantenere una promessa implicita: trasformare lo sguardo, interrogare il corpo, generare desiderio

Rassicura, unifica, semplifica. Ma nel farlo perde proprio ciò che la rende interessante: la sua instabilità, la sua capacità di cambiare, di tradirsi, di assorbire il mondo

Contro il possesso, contro l’icona, per un’etica del metodo. Abbiamo rivolto alcune domande al designer e artista austriaco, il cui archivio è ora in mostra al Mak di Vienna

La 65ma edizione dell’evento portoghese, emblema delle fashion week «ai margini», conferma che se vogliamo esplorare davvero la moda, occorre tenere d’occhio anche ciò che accade ai confini dell’impero