Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Nelle pagine del racconto Omaggio a Marco Aurelio di Iosif Brodskij, premio Nobel per la Letteratura nel 1987, si scopre la celebre statua equestre realizzata in bronzo dell’imperatore Marco Aurelio, che Michelangelo volle come perno di piazza del Campidoglio a Roma. Il testo risale al 1994 e si trova nella raccolta On Grief and Reason pubblicata a New York nel 1995 e riproposta in Italia, in due volumi distinti Dolore e ragione e Profilo di Clio, da Adelphi Edizioni. Il racconto che interessa si trova nel secondo.

Il poeta e scrittore descrive l’incontro con la statua che avvenne durante la sua prima visita a Roma alla metà degli anni Settanta del Novecento (era stato espulso dall’Unione Sovietica nel 1972): si trovava all’interno di un taxi, a piazza Venezia, bloccato nel traffico e intravide la statua dal parabrezza dell’auto su indicazione del tassista. «Marco Aurelio», ripeté e fu come se «duemila anni stessero crollando, dissolvendosi sulle mie labbra grazie alla forma italiana, così familiare, del nome dell’imperatore». L’aveva iniziato a conoscere, durante le scuole superiori, grazie a un’insegnante di storia, una donna sui cinquant’anni, stanca e rassegnata, ma che assumeva un atteggiamento solenne quando pronunciava i nomi degli imperatori romani arrivando quasi a gridare: «Molto al di sopra delle nostre teste, verso lo stucco slabbrato della parete su cui faceva bella mostra il ritratto di Stalin».

Un nuovo incontro e più da vicino con la statua di Marco Aurelio lo ebbe in una notte d’inverno, piovosa, giunta al termine di una delle serate più disastrose della sua vita, così ricorda, e in attesa di lasciare Roma per gli Stati Uniti. Salì verso la piazza del Campidoglio, si riparò (lo scrittore scrive che si nascose) sotto le arcate del Palazzo dei Conservatori, un cane dalmata si accovacciò a mezzo metro da lui. Avendo di fronte l’effigie dell’imperatore cominciò a riflettere su vari aspetti: il rapporto da tenere con le antichità romane; il valore reale della cronologia, solo opera dell’uomo; il concetto di evoluzione, forse soltanto una bugia; il senso storico, che potrebbe essere la legittima difesa della maggioranza assopita contro la minoranza ben sveglia. Non solo, di fronte alla statua, giunta direttamente da Roma antica, fece una riflessione sul potere e sul fatto che «la società potrebbe trarre giovamento facendo di una vena percettibile di malinconia un prerequisito per chiunque aspiri a governare». E aggiunge: «una democrazia può permettersi quello che poteva permettersi un Impero».

Nel racconto fornisce una descrizione della statua cogliendone alcuni aspetti: l’imperatore è inclinato come se si sporgesse verso i sudditi, la mano è protesa in un gesto tra il saluto e la benedizione e in questo Brodskij trova il motivo dell’ipotesi che vuole che Marco Aurelio sia stato scambiato, dopo la fine dell’impero romano, per Costantino. La motivazione, tra l’altro, a cui si dovrebbe la sua conservazione. Venne realizzata nel 176 d.C., in occasione del trionfo dell’imperatore sulle popolazioni germaniche, o nel 180 d.C. subito dopo la sua morte. Possiamo seguire gli spostamenti della statua bronzea all’interno di Roma: la collocazione originaria non la conosciamo, ma trattandosi di una dedica pubblica è probabile che sia stata collocata nel Foro, o nei pressi della Colonna Antonina; dal X secolo si trovava comunque al Laterano dove rimase a lungo. Nel gennaio 1538 venne trasferita sul colle Capitolino, dove aveva sede l’autorità cittadina, per ordine di papa Paolo III; l’anno successivo venne affidato il compito di valorizzarne la collocazione a Michelangelo.

Oggi l’originale, dopo un intervento accurato eseguito dall’Istituto Centrale per il Restauro, si può osservare all’interno dei Musei Capitolini in uno spazio progettato appositamente per assicurane la conservazione al meglio e insieme ad altre importanti opere in bronzo. Sulla piazza del Campidoglio si trova una copia dall’aprile 1997. Un’ultima riflessione di Josif Brodskij: «In cima al colle del Campidoglio si erge l’uomo che rese verosimile la fusione del dominio imperiale e del governo repubblicano»: uno storico non avrebbe potuto sintetizzare meglio l’azione politica di Marco Aurelio.

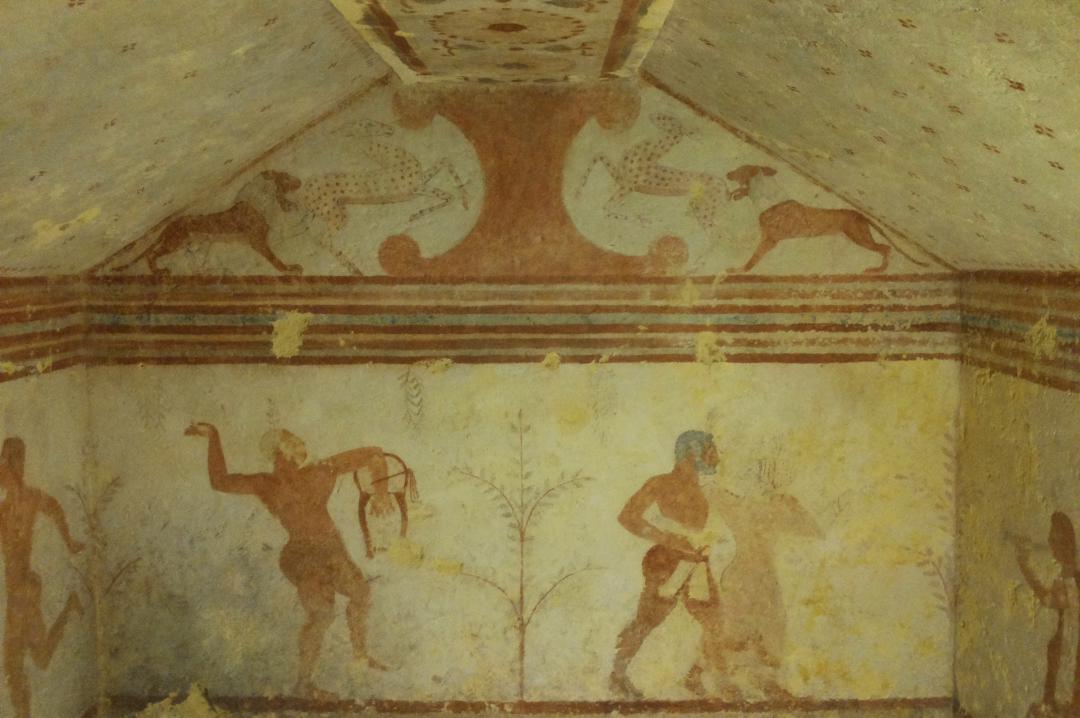

Un particolare della statua equestre in bronzo di Marco Aurelio. Foto: Musei Capitolini

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Oggi, 2 febbraio, è il compleanno di uno dei Musei Vaticani, quello dedicato alle antichità etrusche, istituito nel 1837 da Gregorio XVI, il papa archeologo, con i ritrovamenti avvenuti nei territori dello Stato Pontificio