Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

«Da qui si va alle tombe, dice una tabella sbiadita. Siamo sulla strada che da Montalto di Castro va a Canino in mezzo a un furore di terra», così annota Giuseppe Ungaretti in apertura di un suo articolo pubblicato inizialmente sulla terza pagina del giornale torinese «La Gazzetta del Popolo» nel numero del 4 agosto 1935. A cui seguì un altro ambientato sempre a Vulci, una delle maggiori città-stato dell’antica Etruria, un mese dopo: il 5 settembre.

Non si tratta d’interventi scritti in velocità e senza approfondimento: lo testimonia la loro ripubblicazione, trent’anni dopo, sotto il titolo Viaggetto in Etruria in una plaquette stampata a Roma nel 1965, ma distribuita in occasione del Capodanno 1966 in 180 esemplari numerati.

Soprattutto lo suggerisce una lettera inviata da Ungaretti all’amico Jean Paulhan probabilmente del giugno 1935, dove scrive di voler fare un viaggio nelle terre etrusche per tentare di realizzare: «une sorte de poème en prose». Quei due testi sono stati riproposti in uno dei Meridiani Mondadori dedicati al poeta (Vita di un uomo. Viaggi e lezioni) e lì si possono rintracciare con facilità.

Tra le righe di quella sorta di poema in prosa si può ritrovare uno dei monumenti simbolo dell’Etruria, anche se occorre essere consapevoli della presenza d’interventi successivi di epoca romana e di età medievale su di esso: il ponte dell’Abbadia, che scavalca in maniera ardita il fiume Fiora.

Per il poeta e scrittore diviene la metafora della resistenza al tempo: «è un’ora non andata in polvere, non dispersa dal tempo» e la prova, costruita nella pietra durevole, di un cammino non interrotto dagli Etruschi sino a noi.

Nella lettura offerta da Ungaretti, che pure è a conoscenza degli interventi successivi eseguiti in epoca romana, diviene la prova della mentalità etrusca imperniata dall’ «idea d’utilità che ha dato forza a questo ponte». Una mentalità che si discosta, quale che ne fossero stati il processo di formazione e i contatti culturali e commerciali avuti, dal modo di sentire dell’Oriente e della Grecia e diviene quella caratteristica degli Italiani.

Un’interpretazione presente già nella stagione pre-risorgimentale e poi risorgimentale, che aveva spinto a interpretare gli Etruschi come i primi Italiani sino, almeno, alla conquista di Roma nel 1870, quando l’attenzione si spostò decisamente verso il passato romano e più di epoca imperiale che repubblicana sulla quale vi era stato, invece, un interesse prevalente in precedenza specie negli ambienti mazziniani.

Quel ponte per Ungaretti rappresenta un capolavoro romantico, la testimonianza di un’integrazione tra natura, storia e arte. In proposito va ricordato che l’archeologia del Romanticismo ha vissuto a Vulci, nelle sue luci e nelle sue ombre, una delle avventure più significative con gli scavi portati avanti da Luciano Bonaparte, uno dei fratelli di Napoleone, che le vicissitudini della vita avevano portato a divenire principe di Canino.

Una stagione di scavi che Ungaretti conosce, nei testi vi è il riferimento al suo inizio, nel 1828, a causa di un ritrovamento casuale, e di cui denuncia la deriva: «in un secolo orde d’antiquari, vi hanno aperto, frugato, depredato, malamente ritappato settemila tombe», mostrandosi consapevole del fatto che Vulci è stata una miniera di oggetti etruschi per musei e collezioni archeologiche di tutto il mondo grazie alle sue necropoli.

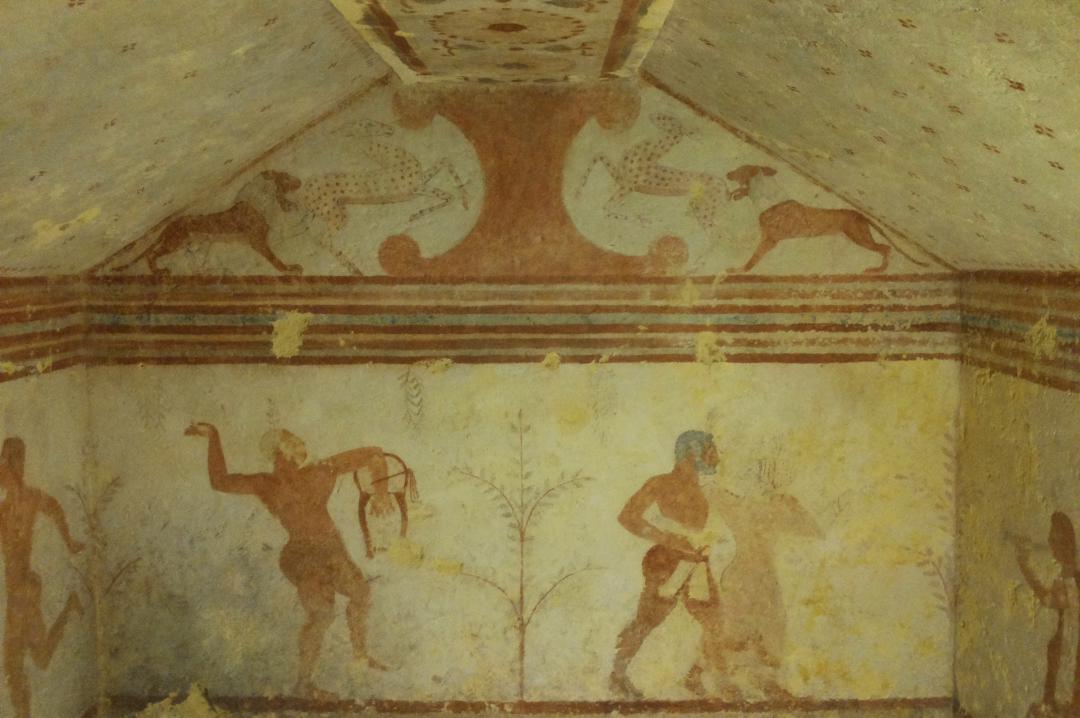

Di esse visita ciò che si poteva osservare alla metà degli anni Trenta del Novecento e si sofferma sul Tumulo della Cuccumella, definito uno strano monumento, e sulla Tomba dei Tori appartenuta alla famiglia dei Tarnas e visitata al lume di una candela.

Ma è soprattutto il ponte dell’Abbadia ad attrarlo: per il poeta esso diviene la testimonianza della grandezza della civiltà che lo ha saputo costruire e deve spingere a divenire consapevoli che gli Etruschi non possono essere liquidati come: «croce e delizia di gran barboni», vale a dire, immagino, noi etruscologi.

Una veduta aerea del Ponte dell’Abbadia Vulci. Foto: Direzione Regionale Musei Lazio

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Oggi, 2 febbraio, è il compleanno di uno dei Musei Vaticani, quello dedicato alle antichità etrusche, istituito nel 1837 da Gregorio XVI, il papa archeologo, con i ritrovamenti avvenuti nei territori dello Stato Pontificio