Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

.jpeg)

Flaminio Gualdoni

Leggi i suoi articoliUno rilegge Manette Salomon dei fratelli Goncourt (fa bene all’anima a prescindere, garantisco) e non può fare a meno di pensare ai nostri tempi: non tanto per constatare tutto quello che, è ovvio, non c’è più, ma sorprendendosi di quante cose, in un secolo e mezzo, non sono cambiate, o magari hanno dimenticato di evolversi.

Il libro esce nel 1867: Ingres è appena morto, Courbet ha appena dipinto «Le Sommeil», una roba lesbo che oggi non la potresti pubblicare neanche sui social, Manet ha già fatto il suo po’ po’ di scandali, per dire. Ed è cominciata quella che i fratelli chiamano «la vita militante dell’arte», il gioco delle strategie per cui, invece di vivere la contemporaneità, se ne parla, la si recita, la si trasforma in una posa intellettuale e subito in blague, in parodia.

Ohibò, ecco una cosa che funziona da allora, e che fa il paio con la sterilità che rende l’arte incapace di «parlare alla passione di nessuno». Quando leggi che nelle grandi scuole d’arte i maestri comunicano «il principio d’infecondità delle loro opere» e che molto, troppo, si riduce a «lavorare di chic» assecondando il gusto prevalente (i Goncourt non potevano chiamarlo mainstream, che oltretutto è una parola inglese e un francese non la userebbe a prescindere: lo dicono con altri termini, ma è quella roba lì), solo che lo chic ora lo stabiliscono le «piccole chiese di illuminati, di gruppi di catecumeni in redingote», ai quali togli la redingote e aggiungi che hanno leninisticamente preso un potere e vorrebbero importelo, ti rendi conto che i due geni ti stanno raccontando il mondo dell’arte che è nato allora, e che per ovvi passaggi è arrivato a essere questo qui.

Poi ti dici che, accidenti, allora questi Goncourt scrivevano un libro sull’arte e il suo mondo e per di più tutti lo leggevano, perché gli artisti, a prescindere, un’identità e un ruolo, qualcuno persino un carisma, ce l’avevano. Nella società, nel costume, esistevano davvero. Pare brutto ricordare a tutti quelli che hanno elevato alti lai perché il regime cinese trattava male Ai Weiwei (il che era oggettivamente una vigliaccata), che Courbet si è fatto la galera e si è pure visto infliggere una pena pecuniaria leggendaria, 323.091 franchi, per quello che oggi chiameremmo «concorso esterno» nell’abbattimento della colonna Vendôme durante la Comune.

Ma quando lui parlava aveva un’autorità, aveva un pensiero, magari sbagliato, ma un pensiero, e un ruolo che gli permetteva di essere ascoltato. Ora se sei artista, poverino, e ti va bene finisci nelle pagine finanziarie dei giornali, oppure fai un po’ il giullare per le cronache mondane, mentre sulle prime pagine campeggia una congrega di scappati di casa e morta lì.

E poi e poi, anche le supergnocche adesso stanno con i calciatori, alla faccia di modelle leggendarie d’allora come Joséphine Marix e Agostina Segatori: al massimo tocca ancora a lui, al vecchio Gustave, far notizia quando qualcuno che non ha di meglio da fare s’inventa l’identikit della titolare della patonza dell’«Origine du monde». Abbiamo iniziato nel 1867 come «bambini viziati, bambini marciti nella vecchiaia di una civiltà» (Goncourt dixerunt), e adesso non siamo proprio più niente.

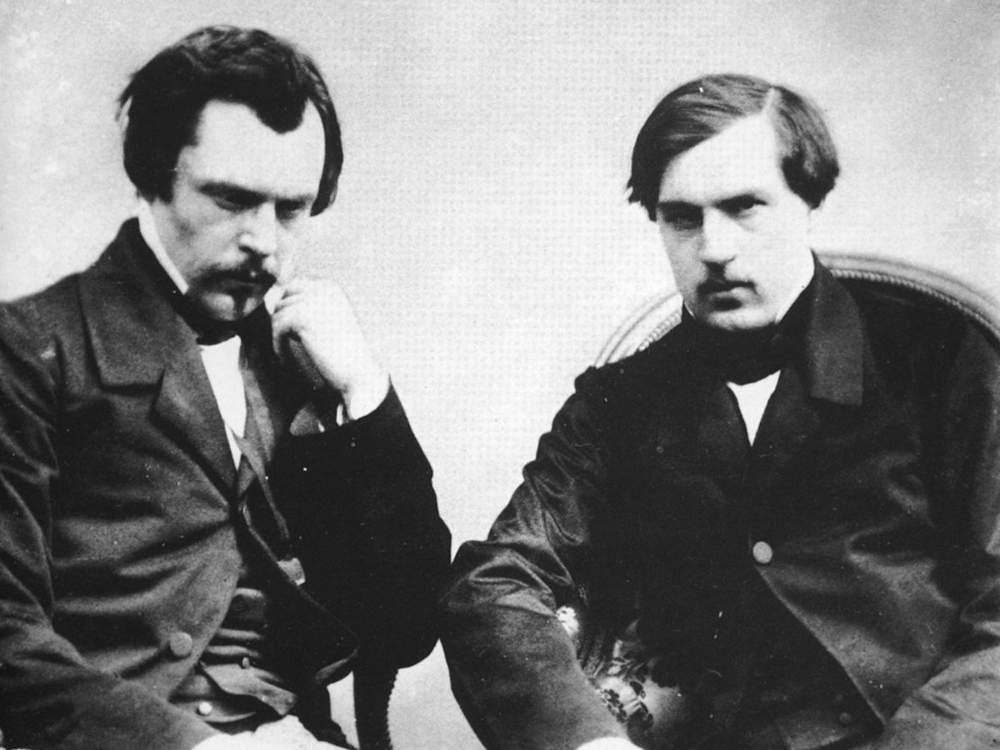

I fratelli Edmond e Jules Goncourt ritratti da Félix Nadar

Altri articoli dell'autore

Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte

Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti

A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione

La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista