Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliBasilea (Svizzera). Si può spiegare al pubblico la pittura di Edward Hopper rinunciando alle celeberrime scene ambientate a New York? Certo, basta trasferirsi, almeno con lo sguardo, nel New England. Qui, a Cape Cod nel Massachusetts, sulle sponde atlantiche dalle quali ai tempi di Melville salpavano le navi baleniere, il pittore trascorse quasi la metà delle 87 estati della sua vita.

Vi acquistò con la moglie Jo un terreno nel 1933 per costruirvi una casa dove si trasferivano all’inizio della stagione calda, lasciando l’altrettanto leggendaria abitazione di Washington Square a Manhattan, e ogni volta era un piccolo trauma per il pittore, che, preparando le valigie e in viaggio, non risparmiava aspri litigi con la consorte; una volta, nel tragitto, finirono anche contro un palo. «Quando s’arrabbia è una specie di gorilla», annotò Jo. Salvo poi, una volta immerso in quella luce, dipingere quadri memorabili, nello strano equilibrio tra solarità e inquietudine: quella che ispirata, ad esempio, dalla foresta incombente (come lo è sempre la wilderness nell’immaginario americano, forse con la cattiva coscienza indotta dallo sterminio dei nativi che la abitavano) sul bovindo della casa in «Cape Cod Morning» (1950) da cui si affaccia Jo.

Si tratta di uno dei dipinti imperdibili (era anche il quadro più amato dal suo autore insieme a «Nottambuli») della retrospettiva «Edward Hopper», aperta dal 26 gennaio al 17 maggio alla Fondation Beyeler (catalogo con testi del curatore Ulf Küster e di Erika Doss, David M. Lubin e Katharina Rüppel). 67 le opere esposte, provenienti in gran parte del Whitney Museum di New York, proprietario del maggior nucleo di opere dell’artista americano e del suo archivio, tra oli, acquerelli e disegni (con l’intensa acquaforte del 1920 «American Landscape»).

Il taglio è sorprendente, giacché protagonista assoluto è il paesaggio. Si parte dalle vedute del periodo giovanile trascorso in Francia («Le Bistro» e «Valle della Senna», entrambe del 1909): «Forse le mie semplificazioni dipendono in qualche modo dall’Impressionismo», dichiarerà anni dopo il pittore. Ma la luce impressionista lo interessava come elemento capace di dare forza ai volumi; non nascondeva la sua scarsa passione per Cézanne, cui preferiva Courbet o un monumento della pittura americana dell’800 come Homer, dal quale avrebbe tratto ispirazione non solo per l’uso magistrale dell’acquerello, ma anche per «scolpire» a colpi di pennello rocce e onde, come quelle che s’infrangono sugli scogli di Monhegan in un’opera del 1916-19.

Hopper era nato nel 1882 a Nyack, una cittadina sull’Hudson, il fiume da cui prese il nome la più nota scuola paesaggistica americana ottocentesca. Sebbene fosse estraneo al romanticismo d’importazione europea di quei pittori, ne eredita un certo fascino per il sublime e per i turbamenti che ne derivano: ma per lui non si tratta di andare in cerca di cascate e cieli tempestosi sulle vastità inesplorate del Nuovo Mondo, bensì di captare l’inquietudine (e la malinconia) all’angolo della strada o nelle luci serali del più celebre distributore di carburante della storia della pittura, l’anonimo proprietario della stazione di servizio in «Gas» (1940), altro dipinto-culto della mostra.

Oppure alzando gli occhi sulla collina dove sorge la «Casa sulla ferrovia» (1925, anch’esso a Basilea), l’edificio pronto a diventare il simbolo dell’american gothic, residenza della mamma mummificata di Norman Bates in «Psyco» di Hitchcock ma possibile rifugio, a ben vedere, anche per la famiglia Addams. Paesaggi sono anche quelli che non vede scorrere la viaggiatrice assorta in una solitaria lettura in «Compartment C», quelli attraversati dall’artista e dalla moglie alla guida della Buick nello Utah, in New Mexico, in California, alla ricerca di geologie appuntate nei disegni.

Non manca il bosco metropolitano, con i tre cavalieri, in un olio del ’39, che stanno per inoltrarsi al galoppo nell’oscurità di un ponte a Central Park: quello sul cavallo bianco ha un’improvvisa esitazione, tira a sé le redini e in quel gesto c’è la stessa paura che trasmette quella curva in un disegno del 1962 (cinque anni prima della morte del pittore), ai lati una foresta e una parete di roccia sfreccianti nella velocità di un’automobile che non si vede ma che potrebbe essere quella del commesso viaggiatore di Arthur Miller.

La malinconia, allora, diventa un thriller: perché è vero che i tanti candidi fari marini dipinti da Hopper sembrano fatti apposta per i poster dell’Ikea, ma non avvicinatevi troppo per sbirciarvi dentro. Il celebre proverbio cinese secondo il quale «sotto il faro non c’è luce» potrebbe assumere altri significati.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

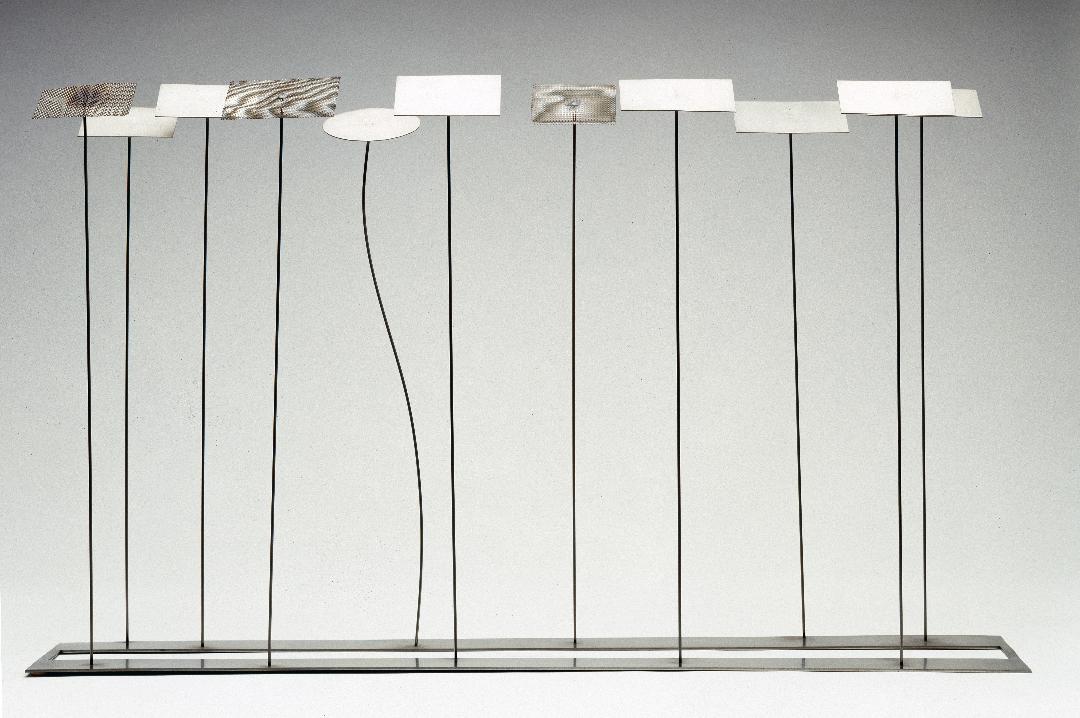

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)