Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Per le mani di Massimo Di Carlo, patron della storica Galleria dello Scudo di Verona (da qualche anno affiancato dal figlio Filippo, così come lui, ventenne, affiancò la madre nel 1971), sono passate opere museali dei maestri dell’arte italiana, dalla prima metà del ’900 al dopoguerra, fino alla contemporaneità. E museali sono state le tante mostre, tutte di ricerca, tutte corredate da cataloghi di assoluto rigore scientifico, che ha realizzato spesso proprio in collaborazione con musei. Per tutte, oltre a quelle memorabili di Giorgio de Chirico, citiamo «Boccioni 1912 Materia» (1991-92) curata da Laura Mattioli, la prima mostra monografica in Italia centrata su un unico capolavoro dell’arte moderna italiana, scandagliato in ogni suo aspetto da studiosi come Marco Rosci, Marisa Dalai Emiliani e Antonello Negri. Con Massimo Di Carlo, che per 12 anni, fino al 2013, è stato il presidente di Angamc, l’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, affrontiamo la questione sollevata da Fabio Benzi relativamente al mercato dei futuristi. Con un alert immediato da parte sua perché, ci avvisa: «Attenzione! Il mercato del Futurismo non è certo l’unico interessato dal problema delle opere non autentiche. Pensiamo agli impressionisti, pensiamo a Modigliani e a tanti maestri dell’arte internazionale, per i quali esiste l’identico problema».

Dottor Di Carlo, lei ha trattato in passato opere miliari dei fondatori del Futurismo. Con il rinnovato interesse intorno a questa nostra avanguardia (che ha trovato un momento di grande visibilità pubblica nella mostra molto discussa «Il Tempo del Futurismo», promossa dal Ministero della Cultura e allestita lo scorso anno alla Galleria Nazionale de’Arte Moderna di Roma, Ndr) si rende però sempre più urgente la necessità di liberare il mercato da opere dubbie, o addirittura false. Dal suo osservatorio privilegiato, può dirci come funzionava il mercato del Futurismo nei decenni passati? E che cosa accade ora?

Mi lasci fare una premessa: quando si parla di falsi è inevitabile prima di tutto parlare di tutela. Parlo di una duplice tutela: quella dell’immagine degli artisti falsificati e quella di chi si confronta con il mercato, intendo collezionisti pubblici e privati. Che cosa accadeva in passato? Fino a tutti gli anni ’50, per ragioni ideologiche, erano in pochi ad acquistare opere futuriste. In Italia c’erano solo alcuni collezionisti illuminati che se ne interessavano (penso agli Jesi, agli Jucker, a Gianni Mattioli, a Carlo Frua De Angeli a Milano, a Pietro Campilli a Roma e pochi altri) e, negli Stati Uniti, figure come Lydia Winston Malbin, Joseph Slifka (suoi i Balla più belli) o Nelson A. Rockefeller, che donò gli «Stati d’animo» di Boccioni al MoMA di New York. E c’erano galleristi preparatissimi, come Romeo Toninelli, che nel 1949, con la cura di James Thrall Soby e Alfred H. Barr, portò al MoMA la mostra «Twentieth-century Italian Art», o i Ghiringhelli della Galleria del Milione e Peppino Palazzoli della Galleria Blu a Milano e Mario Tazzoli con la Galleria Galatea a Torino, e, in America, figure come Sidney Janis, che acquistò il «Dinamismo di un footballer» di Boccioni, già proprietà Marinetti, e lo donò al MoMA. Era un collezionismo estremamente ristretto, colto e preparato, che si avvaleva di eccellenti consiglieri.

Quando cambiò il vento?

Quando il mercato si rinvigorì e l’arte italiana della prima metà del ’900 consolidò internazionalmente la sua immagine. Fu allora che si aprirono le prime crepe: già negli anni ’70 e primi ’80 comparvero opere futuriste non autentiche, poi il fenomeno si dilatò. Terreno fertilissimo si è rivelato il cosiddetto «Secondo Futurismo»: scomparso Elio Pinottini, titolare della Galleria Narciso di Torino, che ne era stato l’autorevole «garante», il mercato di molti di questi autori è stato inquinato da opere false, fatta eccezione per alcuni di essi, tutelati da specialisti attendibili.

Il che ha generato sospetto e cautela nel collezionismo internazionale, che sembra essere più restio ad acquisire opere futuriste.

Come le dicevo, il mercato internazionale da sempre richiede la corretta documentazione storico-critica, e in particolare l’accertata provenienza, per qualsiasi opera oggetto di transazione. È qualcosa che vale per tutti gli artisti: un diritto sacrosanto che tutela la creatività di un autore. Purtroppo, come accennato prima, negli anni ’90 e nei primi anni 2000 il mercato internazionale è stato compromesso dalla vendita di opere non autentiche, anche dei futuristi della prima ora. Di qui l’evidente danno per questa nostra avanguardia e l’inevitabile diffidenza del collezionismo, che ora più che mai esige, a supporto dell’acquisto, una documentazione inattaccabile. È palese quindi la responsabilità di chi vende, obbligato a fornire quanto inoppugnabilmente provi e garantisca l’autenticità dell’opera. E questo aspetto è tra i più impegnativi del nostro lavoro di galleristi.

Parliamo del ruolo del gallerista per «bonificare» il mercato.

Il nostro ruolo si basa su conoscenza ed esperienza, e su una pratica costante di studi approfonditi. Al riguardo, fondamentali sono l’accertamento della provenienza e la verifica delle fonti bibliografiche più autorevoli, per giungere alla certezza che l’opera oggetto di transazione corrisponda esattamente a quella riprodotta per esempio su monografie e su cataloghi d’epoca. La professione di gallerista che si occupa di opere storiche richiede dunque una costante pratica preventiva di ricerca e di studio. Solo così il mercato si può rafforzare.

Anche al recente Tefaf si è molto parlato di opere prive di autentica e di scarsa qualità, in particolare di Balla. Com’è possibile che anche fiere così prestigiose rischino di portare in mostra opere non autentiche?

La mia galleria non ha mai partecipato al Tefaf. Quest’anno non l’ho visitato e quindi non ho visto l’opera in questione, che ha destato scalpore. Per partecipare al Tefaf si deve però superare un vetting molto severo, con una commissione composta da esperti di primissimo ordine. E quest’opera ha superato l’esame, come tutte quelle esposte. C’è stato un errore della commissione? Se è così, non dovrebbe succedere.

Sono purtroppo scomparsi molti degli studiosi più autorevoli del Futurismo, da Maurizio Fagiolo dell’Arco a Maurizio Calvesi, a Enrico Crispolti. Fortunatamente c’è, per Boccioni soprattutto, Ester Coen. Fabio Benzi ha sollevato una questione di metodo, riguardo alla «proliferazione di opere non autografe, avallate però da singoli studiosi che di fatto autenticano unilateralmente la produzione di questi artisti». Che cosa può dire al riguardo?

Sì, per fortuna per Boccioni c’è Ester Coen, che nel 1983, giovane e promettentissima studiosa, firmò il catalogo generale di Boccioni e poi curò nel 1988 al Metropolitan Museum di New York la mostra «Boccioni. A Retrospective». Il suo è un percorso rigoroso, senza cedimenti a pressioni del mercato. Ma per gli altri autori? Qui si pone il problema delle Associazioni e degli Archivi che tutelano gli artisti e dell’auspicabile nomina di una Commissione ministeriale, composta da figure di adamantina reputazione, che possa sovraintendere al corretto operare di questi soggetti, spesso gestiti solamente da eredi. Ciò comporterebbe un controllo sulla fondatezza di quanto, talvolta, alcuni eredi d’artista esprimono in materia di autenticità. Sarebbe bene che l’espressione di un parere di autenticità si formulasse sempre all’interno di una collegialità composta dagli aventi diritto e da esperti in materia, in un proficuo contraddittorio. Al Ministero, dunque toccherebbe questo nuovo compito.

Altri articoli dell'autore

Nella Sala Stirling, nell’ambito della mostra milanese «Metafisica/Metafisiche», l’artista sudafricano rende omaggio a Morandi, mentre la Galleria Lia Rumma ospita un’ampia personale con opere recenti

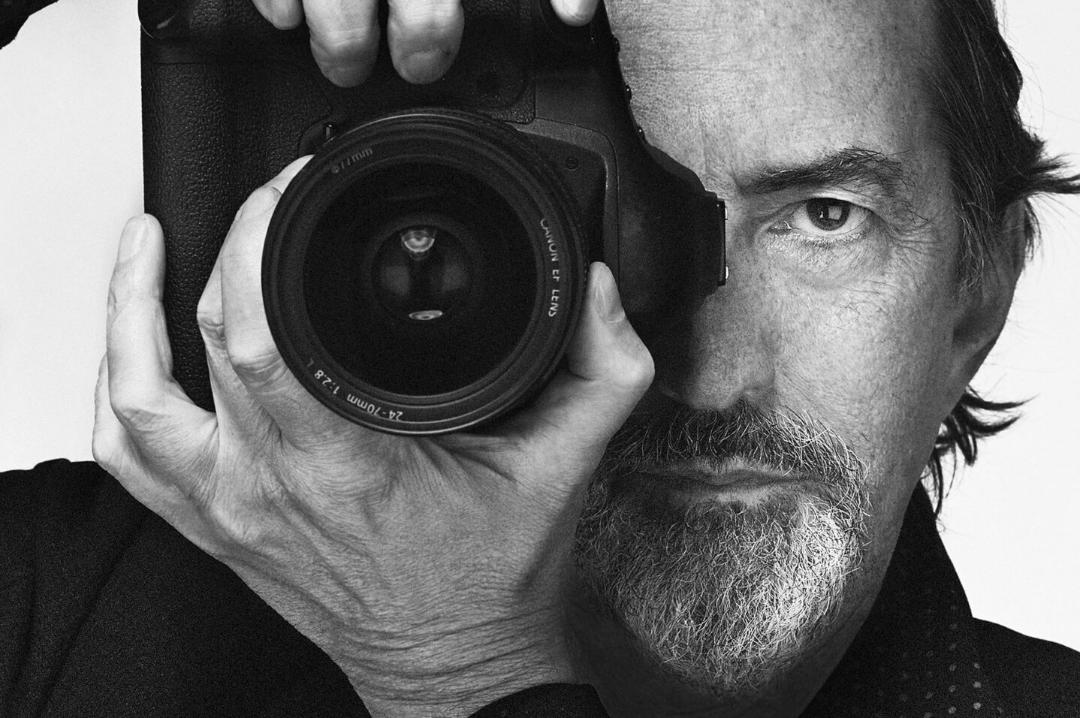

A Palazzo Citterio-La Grande Brera sono esposte oltre 200 immagini, molte poco note, di uno dei maestri della fotografia contemporanea

Nata nel 1926 per iniziativa di Ettore Modigliani, l’istituzione (la prima in Italia) nel corso di un secolo ha dato un contributo sostanziale all’incremento delle collezioni, alla promozione dei restauri, all’attività e all’immagine della Pinacoteca milanese. Il presidente dell'Associazione, Carlo Orsi, anticipa le iniziative che nel corso di tutto l’anno celebreranno l’importante traguardo

Due dipinti dell’artista piacentino e un cortometraggio di Ferzan Özpetek sono tra le «meraviglie» esposte al Museo Poldi Pezzoli