Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. La mostra «Piero di Cosimo (1462-1522). Pittore fiorentino eccentrico dal Rinascimento alla Maniera», allestita alla Galleria degli Uffizi dal 23 giugno al 27 settembre, a cura di Serena Padovani, Elena Capretti, Daniela Parenti e Anna Forlani Tempesti, sotto la direzione di Antonio Natali, è un’occasione unica di conoscere un pittore la cui figura è rimasta fino ad oggi un po' sfocata e legata alla descrizione che ne fa Vasari di spirito molto elevato e vario di fantasia, ma uomo selvatico, quasi bestiale. «Dopo Gherardo delle Notti, artista cui non era mai stata dedicata una mostra, anche nel caso di Piero di Cosimo siamo di fronte a una “prima”, sottolinea Natali, e si tratta di una sfida perché sono tutte opere su tavola ed è sempre più arduo affrontarne i trasferimenti. A me personalmente interessava dimostrare come la stravaganza descritta da Vasari sottenda invece l’adesione di Piero alla filosofia dei cinici, cui si possono riferire atteggiamenti quali, ad esempio, la vita ritirata, la volontà di lasciar crescere la natura senza alcun intervento umano».

Piero di Cosimo fu peraltro pittore riconosciuto e apprezzato a suo tempo, ben inserito nell’ambiente fiorentino se nel 1504 era iscritto all’Arte dei Medici e degli Speziali e veniva consultato per il posizionamento del «David» di Michelangelo, lavorando per famiglie importanti come gli Strozzi. «Quando Serena Padovani ha cominciato a pensare la mostra, spiega Daniela Parenti, è venuta a conoscenza del fatto che anche la National Gallery di Washington stava meditando un’esposizione. Per questo motivo si è scelto di congiungere in un unico progetto le due iniziative. La mostra di Washington, appena conclusa, proponeva una selezione meno ampia di opere, compiuta in base allo stato conservativo e organizzata principalmente secondo un percorso tematico, mentre noi abbiamo cercato di seguire un andamento cronologico, con anche nuove proposte di datazione, per dare un’immagine il più possibile esaustiva, anche se con opere più sofferte, della carriera del pittore». Piero di Cosimo entra nella scena artistica fiorentina quando Lorenzo il Magnifico è alla guida della città e sono attivi pittori quali Botticelli, Filippino Lippi, Ghirlandaio e appunto Leonardo, mentre dalle Fiandre giungono opere d’arte dei maestri fiamminghi, che certo lo attraggono, specie per quella cura del dettaglio che egli traspone nelle sue opere, mediando poi queste suggestioni con gli interessi naturalistici desunti da Leonardo, del quale imita anche le tecniche del colorire a olio con certe lumeggiature. Leonardesco pare anche il suo fermarsi a guardare le macchie degli sputi di persone malate sui muri per cavarne, scrive Vasari, «battaglie de’ cavagli e le più fantastiche città e’ più gran paesi che si vedesse mai». Le poche opere documentate di Piero sono tutte presenti in mostra, come la «Visitazione» eseguita per la cappella Capponi nella chiesa di Santo Spirito (1489-90), oggi a Washington, la «Sacra Conversazione», commissionata da Piero del Pugliese (1491-93) per l’Ospedale degli Innocenti, e il celebre «Perseo e Andromeda» oggi agli Uffizi, parte dell’arredo della camera del palazzo di Filippo Strozzi eseguito intorno al 1510-15. Numerosi sono i prestiti illustri, tra cui la «Morte di Procri» della National Gallery di Londra e il doppio «Ritratto di Giuliano da Sangallo e Francesco Giamberti» del Rijksmuseum di Amsterdam, per un totale di circa 45 dipinti oltre a una trentina di disegni, con un’importante revisione del corpus da cui sono stati espunti alcuni fogli. Né poteva mancare inoltre il dialogo con le opere di artisti contemporanei, come Cosimo Rosselli (suo maestro), Filippino Lippi, Lorenzo di Credi, il Maestro di Serumido e Fra’ Bartolomeo. «Tra le novità della mostra, aggiunge la Parenti, è la ricostruzione del ciclo iconografico ispirato a temi lucreziani, cui appartengono le “Scene di caccia” del Metropolitan Museum di New York e il dipinto con la “Costruzione di un edificio di Sarasota”, che illustra l’evoluzione dell’umanità da un mondo ferino e primitivo alla scoperta del fuoco per poi procedere con la lotta tra Centauri (simbolo appunto di bestialità) e Lapiti e arrivare alla costruzione delle città e quindi a un’umanità evoluta. Un documento ritrovato da un’allieva di Vincenzo Farinella, Federica Galora, conferma la provenienza finora solo supposta dal palazzo del Pugliese a Firenze».

Importante ritrovamento è quello della pala con la «Sacra conversazione» per la chiesa di San Pier Gattolini, o di Serumido citata da Vasari, spostata in San Frediano, ma poi andata perduta e ritrovata in una collezione privata. «Il restauro è ancora in corso perché era stata molto ridipinta, ma scegliamo di presentarla ugualmente, pur se l’intervento non è concluso, insieme alla lunetta, prestata dalla National Gallery of Scotland di Edimburgo, con la quale perfettamente combacia. Presentiamo inoltre un tondo conservato alla Galleria Palatina finora dato a Ridolfo del Ghirlandaio ma che Serena Padovani ha ricondotto a Piero di Cosimo».

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

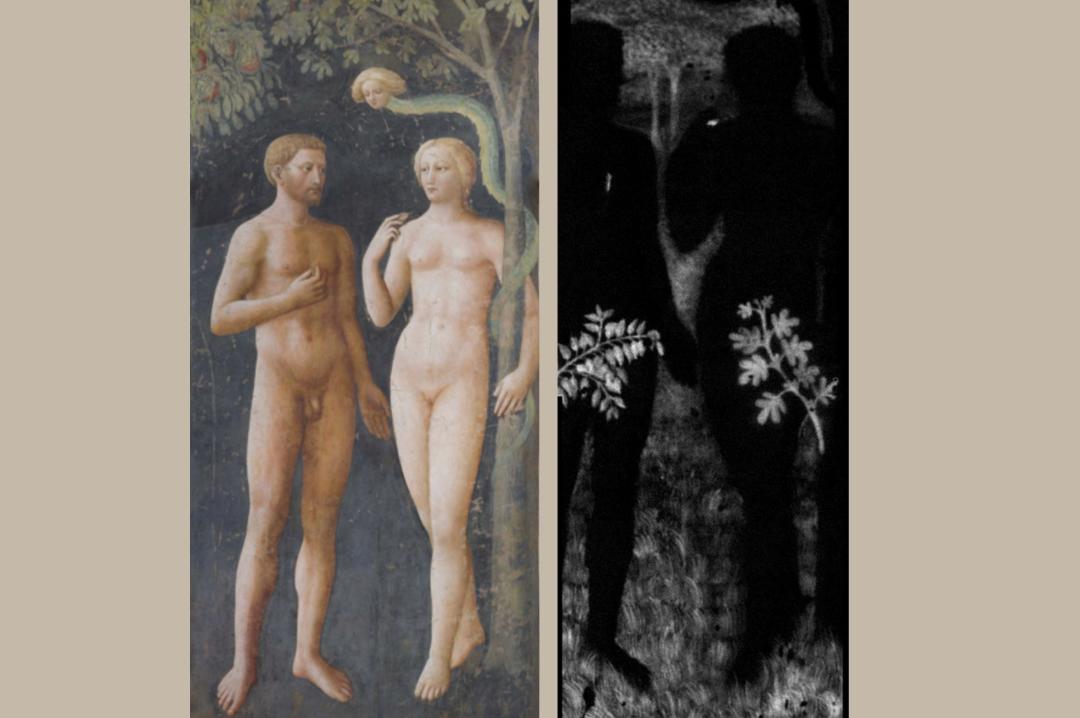

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)