Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliSono stati gli scrittori, da Arpino a Fruttero & Lucentini, da Ceronetti a Oddone Camerana, a svelare, sotto l’apparenza di una città razionalmente proiettata verso la tecnologia e l’industria, una Torino più irregolare, a tratti inquietante, abitata da genialità irrequiete. Ezio Gribaudo, spentosi ieri a 93 anni, era uno degli artisti che facevano parte di quel coté eccentrico del capoluogo sabaudo.

Ma rispetto ai suoi simili (una «famiglia» che ha annoverato tra i suoi membri lo scultore Giansone e Carol Rama, l’architetto Mollino e Italo Cremona) questo anarcoide torinese, classe 1929, con studi all’Accademia di Brera e, nella sua città, alla Facoltà di Architettura del Politecnico, portava dentro di sé il solare spirito costruttivista delle avanguardie storiche, con uno sguardo estroverso e aperto al rapporto con l’industria. Tant’è che, non a sproposito, si sono rinvenute nella sua vasta produzione tracce inconfondibili del messaggio futurista.

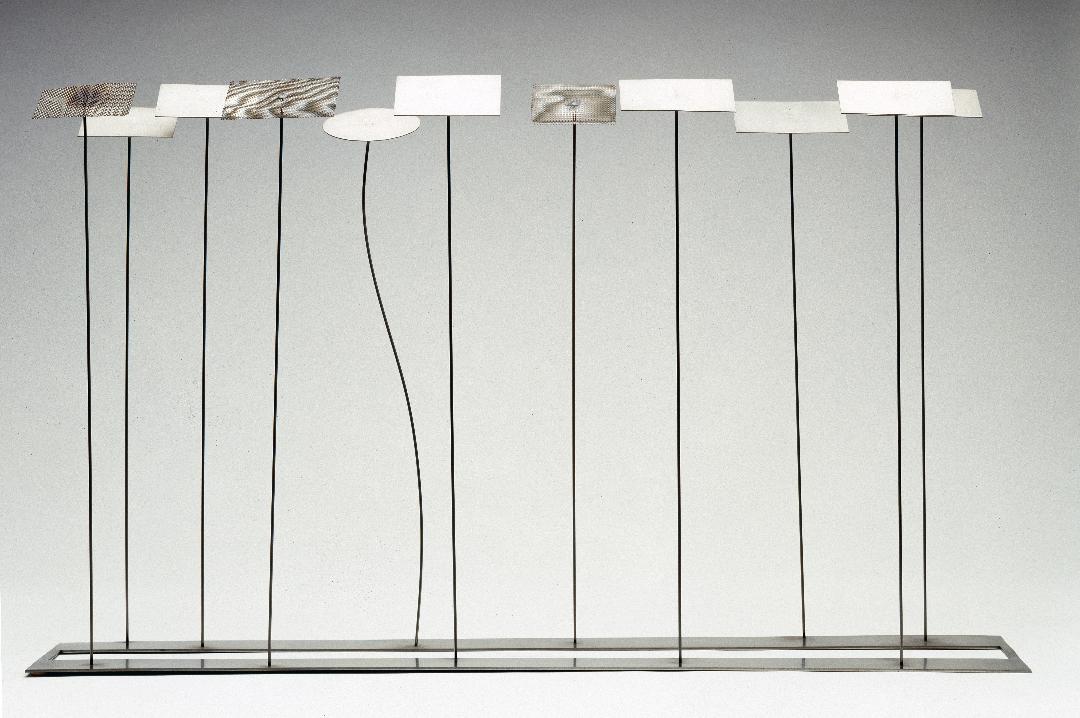

Così, dopo una fase in ambito informale, sono i materiali e i procedimenti della stampa ad accompagnarlo verso la sua prima maturità. La grafica, per molti anni, sarà il suo campo d’azione privilegiato, ma sempre attraverso il rapporto tra immagine e parola, segno e materia. Della grafica a stampa ama il rilievo, il rapporto con il concetto di matrice e con la tridimensionalità (sarà a un certo punto quasi ovvia l’estensione del suo lavoro alla scultura).

Dal mondo della stampa trae materiali dai nomi ben presto quasi esoterici (e tanto più lo sono oggi, in un presente dominato dal digitale): il «flano» altro non è che il cartoncino resistente al calore, capace di rilevare l’impronta di una pagina di composizione e di ricevere la colata del piombo fuso. Gribaudo lo tramuta in opera autonoma, esaltandone la funzione, appunto, di madre-matrice per composizioni in rilievo.

Siamo agli inizi degli anni Sessanta. La Pop art in Europa ha le cadenze del Nouveau Réalisme; la comunicazione e le sue strategie sono le nuove Muse. Gribaudo è al centro di quella sorta di ciclone destinato a mutare il modo stesso di concepire l’arte visiva. Tra gli anni Settanta con i suoi «Logogrifi», sorta di rebus in rilievo ottenuti, bianco su bianco, nella porosa carta buvard, si affaccia con decisione sulla scena internazionale e con quelli (destinati a evolversi in «Saccogrifi», con l’inserzione di juta, e poi «Metallogrifi») ottiene il Premio per la Grafica alla Biennale di Venezia.

Futurismo, Pop art, Surrealismo e Dada sono gli ingredienti di una ricerca in cui il ready-made è, spesso, il materiale di scarto dell’editoria. Dal ’59, del resto, il giovane Gribaudo, nello stesso anno in cui la Galleria La Bussola gli dedica una personale, entra come redattore nella casa editrice Fratelli Pozzo. È lui a convincere l’editore, che aveva fatto fortuna pubblicando gli orari ferroviari, a convertirsi in parte ai libri d’arte; rimane in azienda sino al 1974, pubblicando 130 titoli. Il primo è il celebre Morphologie Autre di Michel Tapié, testo-chiave delle poetiche informali ed espressioniste astratte. E sarà lui, nel 1965, a far pubblicare il primo importante saggio di una giovane storica dell’arte, Andreina Griseri: Jaquerio e il realismo gotico internazionale.

Così, mentre l’artista Gribaudo accumula mostre e riconoscimenti, prende forma il «costruttore di libri», ma anche di rapporti importanti per la sua stessa città. Per le edizioni Fratelli Fabbri crea la collana Le grandi monografie d’arte, straordinario veicolo di divulgazione, se non di alfabetizzazione, di una materia come l’arte moderna, che per la prima volta in Italia usciva dalla sua nicchia. La sua attività editoriale lo porta a contatto con artisti come Chagall, Moore, Sutherland, Karel Appel, Miró, Duchamp, de Chirico.

E anche con Peggy Guggenheim, che Gribaudo «porta» a Torino, in una mostra alla Galleria Civica d’arte moderna, nel 1976, 27 anni dopo l’imbarazzante rifiuto della Giunta comunale torinese a ospitarne (per ragioni estetiche) a Palazzo Madama la strepitosa collezione (in cui egli stesso è incluso). Una delle sue ultime apparizioni in pubblico risale allo scorso maggio, all’inaugurazione della mostra «Animali a corte», allestita nei Musei Reali di Torino, dove, insieme ad artisti con i quali condivideva una irrefrenabile visionarietà (fra gli altri, Merz, Mainolfi, Cracking Art, Bolla) ha presentato il suo «Stegosauro» in pietra.

La bellezza ci salverà è il messaggio lanciato con il titolo dell’edizione aggiornata della sua biografia, scritta da Adriano Olivieri e Silvana Nota per Skira. Chi lo ha raccolto per prima è la figlia Paola, che ha seguito le sue orme nell’attività editoriale e che gli è succeduta alla presidenza dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

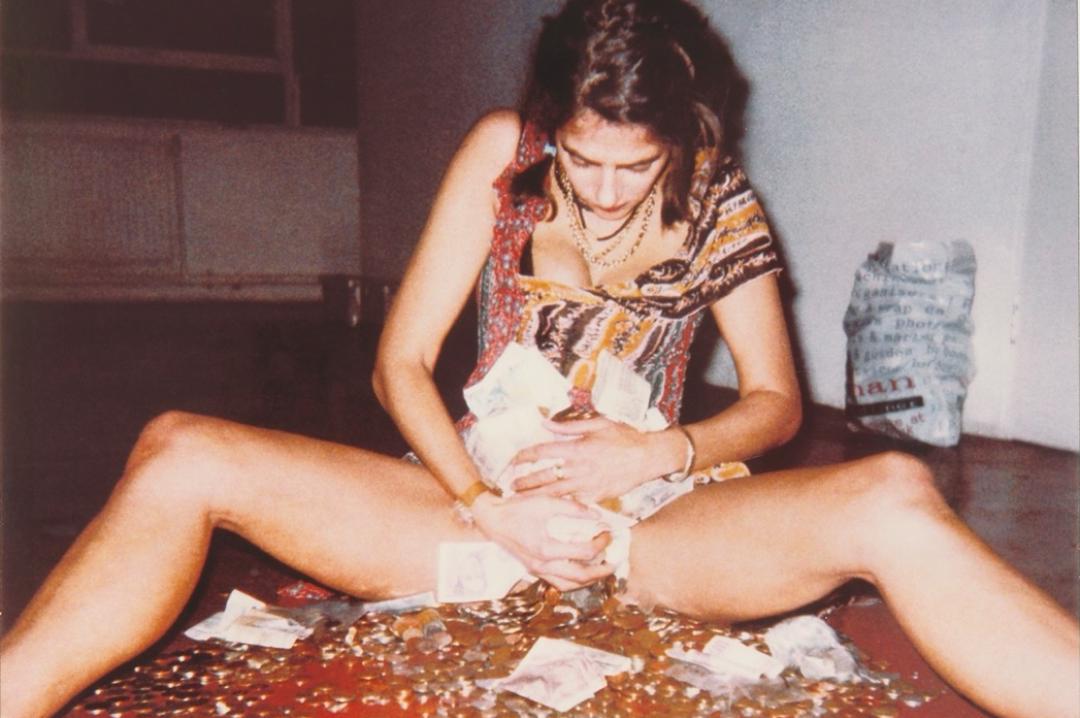

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

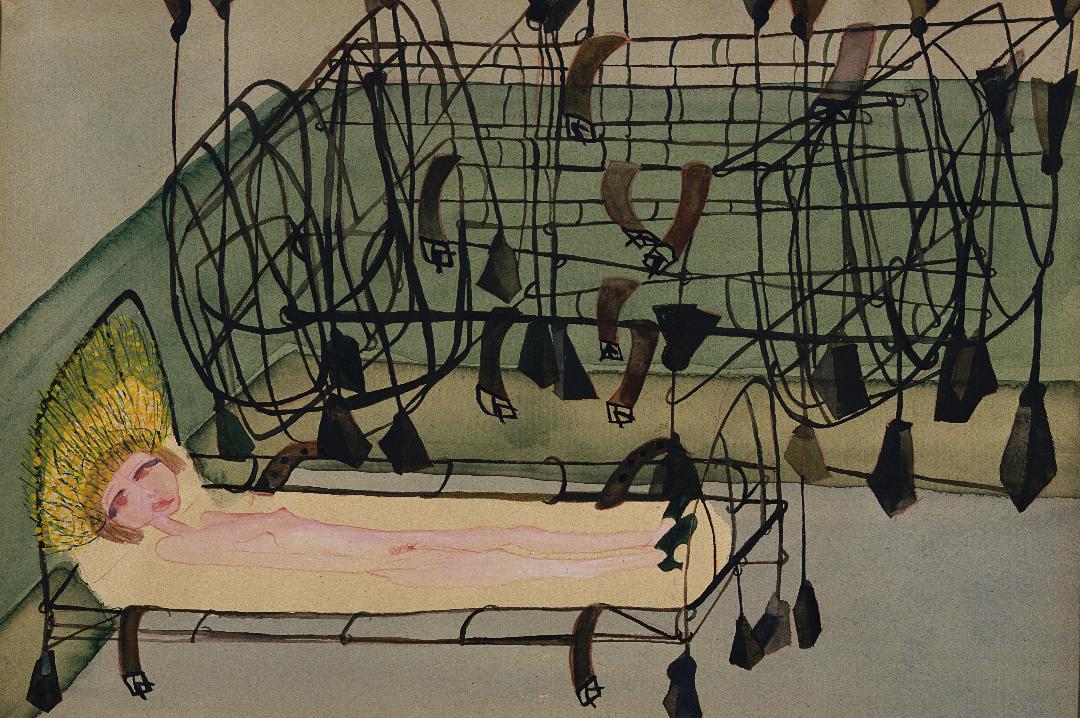

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)