Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nel «distretto dei musei» che riunisce in poche centinaia di metri, tra corso Venezia e via Palestro, la Gam-Galleria d’arte moderna e il Pac- Padiglione d’arte contemporanea, il Museo di Storia Naturale e il Planetario, nel 2018 nascerà un nuovo, importante museo, dedicato all’arte e alla cultura etrusca. Il merito va alla Fondazione Luigi Rovati, istituita in onore del fondatore (medico farmacologo, oggi ottantottenne) del gruppo farmaceutico Rottapharm Madaus, una delle nostre eccellenze imprenditoriali, fusa per la sua parte commerciale nel 2014 in un gruppo svedese («Abbiamo però conservato l’indipendenza dei laboratori di ricerca biotech, dove lavorano oltre 110 scienziati impegnati nella scoperta e sviluppo di nuovi farmaci innovativi», spiega Giovanna Forlanelli Rovati, medico, vicepresidente della Fondazione Rovati, direttore generale di Rottapharm Biotech e fondatrice della casa editrice d’arte Johan&Levi).

Il museo troverà spazio nel palazzo del 1871 (oltre tremila metri quadrati) che si alza di fonte al Planetario, in corso Venezia 52, e che, appartenuto prima alla famiglia Bocconi, poi ai Rizzoli-Carraro, è stato più volte rimaneggiato (negli anni Sessanta da Ferdinando Reggiori, con Filippo Perego per gli interni; gli arredi, molto preziosi, sono stati dispersi all’asta da Christie’s, a Londra, il 14 dicembre 2006; Ndr). Ora, affidato dalla Fondazione Rovati all’architetto Mario Cucinella, 56 anni, sarà restaurato con attenzione filologica, mentre saranno ampliate con un suggestivo progetto le grandiose cantine, nelle quali Angelo Rizzoli senior, quando donò il palazzo alla figlia, voleva realizzare una sala cinematografica. Qui, in locali ipogei che evocano i tumuli funerari etruschi, e in alcune sale del palazzo, troveranno posto i pezzi più significativi della «Collezione CA» di vasi etruschi arcaici (700, tra buccheri e impasti, databili al IX-VI secolo a.C., che saranno tutti consultabili) formata dalla coppia italo-svizzera Cottier-Angeli: un unicum per qualità, rarità e completezza.

Acquistati e riportati in Italia da Ginevra dalla Fondazione Rovati, essi costituiscono il nucleo fondante del nuovo museo, un’istituzione di proprietà e gestione privata ma convenzionata con il Sistema museale cittadino, e in stretto rapporto con il Civico Museo archeologico di Milano e altri istituti culturali. Aderente al Codice Icom e al Sistema Museale Lombardo, il nuovo museo non si propone come un semplice luogo di conservazione ed esposizione, bensì come un luogo d’eccellenza per lo studio e il restauro di questi manufatti e per la divulgazione della cultura etrusca, sotto la guida del conservatore, l’etruscologo Giulio Paolucci, direttore del Museo civico archeologico di Chianciano. Il padiglione ipogeo sarà posto in stretta relazione con il giardino, aperto al pubblico, dove si affacceranno bookshop e caffetteria.

Ne parliamo con Giovanna Forlanelli Rovati, che del progetto è l’anima, insieme al marito Lucio Rovati, medico, presidente della Fondazione e figlio del fondatore.

Dottoressa Forlanelli, come è nata l’idea di fondare un museo?

È il frutto della passione collezionistica di tutta la famiglia, avviata da mio suocero, Luigi Rovati, un uomo di profondissima cultura, formato al Collegio Ghislieri di Pavia, che ha sempre affiancato alla ricerca scientifica l’amore per l’archeologia e per la storia, e in particolar modo per la storia romana: ricordo che ha tenuto lungamente sul comodino il De bello gallico. La sua prima collezione, negli anni Cinquanta, fu di monete di scavo precolombiane, che comprava dai contadini locali nei suoi viaggi di lavoro in Sud America. Era agli inizi della sua carriera e acquistava ciò che allora poteva permettersi. In seguito avrebbe formato una collezione di lamine auree sbalzate longobarde, che abbiamo esposto nel 2011 nella Villa Reale di Monza e nel 2014 nel Museo civico archeologico di Chianciano (dove abbiamo conosciuto Giulio Paolucci, che oggi dirige il nostro museo). Mio marito Lucio è cresciuto con l’identica passione collezionistica per l’arte classica e antica, mentre il fratello Luca Rovati (laurea in Economia, è l’anima finanziaria della famiglia), appassionato musicista, ha formato una collezione di originali delle copertine storiche di dischi in vinile, seconda (forse) solo a quella di Peter Gabriel.

Come vi siete conosciuti?

In un viaggio di studio a Londra, a 16 anni: ricordo che Lucio e io trascorrevamo tutto il tempo libero nei musei, lui attratto dall’archeologia e dall’antico, io dall’arte contemporanea, che infatti colleziono da oltre 25 anni. Anche l’azienda è cresciuta coltivando sempre la contaminazione tra la ricerca e l’arte e abbiamo commissionato opere site specific a Robert Barry, Alberto Garutti, Marzia Migliora, Alberto di Fabio, Francesco Simeti…

Come avete rintracciato la collezione ginevrina di arte etrusca che ora esponete nel museo?

Quattro anni fa ci fu segnalato che una coppia di Ginevra (lui, Jean-Pierre Cottier, svizzero, lei, Fiorella Angeli, originaria di Perugia e restauratrice di vasellame di scavo) desiderava far rientrare in Italia, perché fosse esposta al pubblico, la collezione di vasi etruschi di epoca arcaica, regolarmente acquistata e formata in 50 anni di ricerca. Era una raccolta ben nota, in parte pubblicata da Giovannangelo Camporeale, di pezzi sceltissimi e in perfette condizioni di conservazione: buccheri e rarissimi impasti falisci. Andammo a Ginevra e quando la collezionista vide come mio marito osservava e maneggiava i suoi pezzi, decise che l’avrebbe potuta vendere solo a noi. Così è stato. Ho iniziato allora a cercare a Milano un edificio adeguato per il museo, che doveva essere centrale, facilmente raggiungibile, sufficientemente ampio. E quando ho trovato il palazzo di corso Venezia, ho pensato che sarebbe potuto diventare un altro elemento del polo dei musei che si estende intorno ai Giardini pubblici. Realizzeremo la costruzione (che prevede l’aumento di volumetria, con l’area ipogea), in convenzione con il Comune, preservando l’area verde, vincolata.

Come avete potuto importare la collezione in Italia?

Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con il Mibact, in cui abbiamo trovato una grande apertura, operando secondo un percorso che può diventare un modello per altri che desiderino recuperare all’Italia beni culturali che si trovano (legalmente) all’estero.

Perché avete scelto l’architetto Mario Cucinella?

È un progettista di grande visione. Questo è il suo primo museo e ha saputo interpretare al meglio, nella nuova zona ipogea, la tensione verso l’aldilà che era propria della cultura etrusca, lasciando però evidenti, nel recupero degli altri piani, i segni del tempo, le sue stratificazioni e i successivi interventi. Ma l’abbiamo scelto perché siamo molto attenti, anche in azienda, alla sostenibilità ambientale, cui anche Cucinella è molto sensibile. Puntiamo al Certificato energetico di classe Gold.

Altri articoli dell'autore

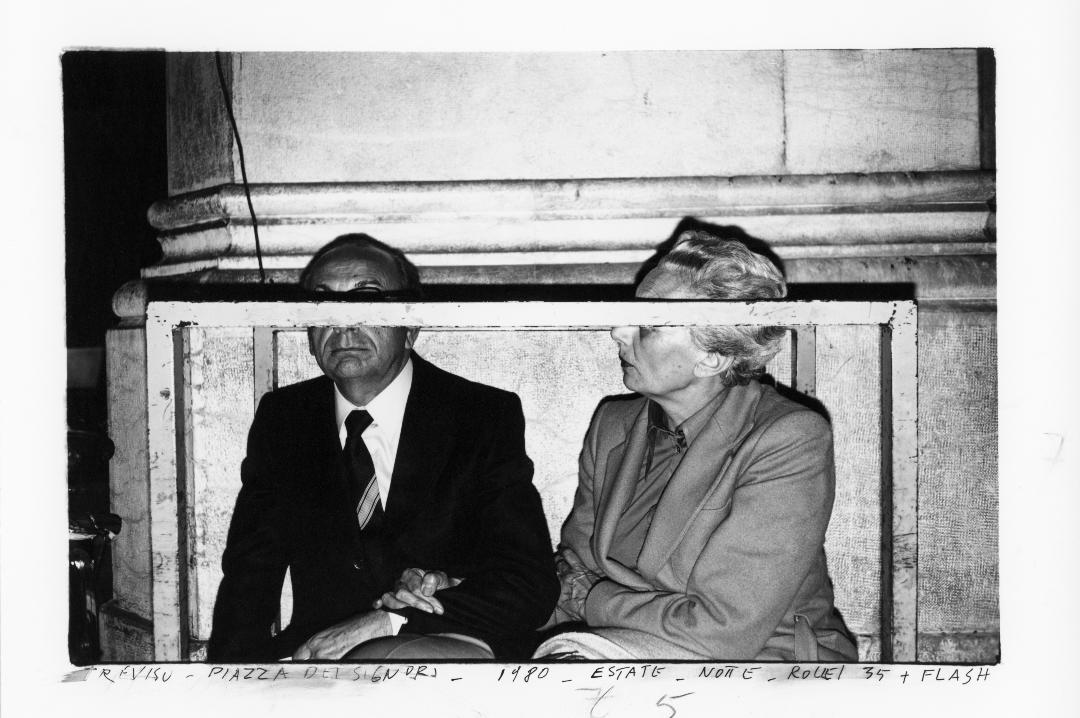

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

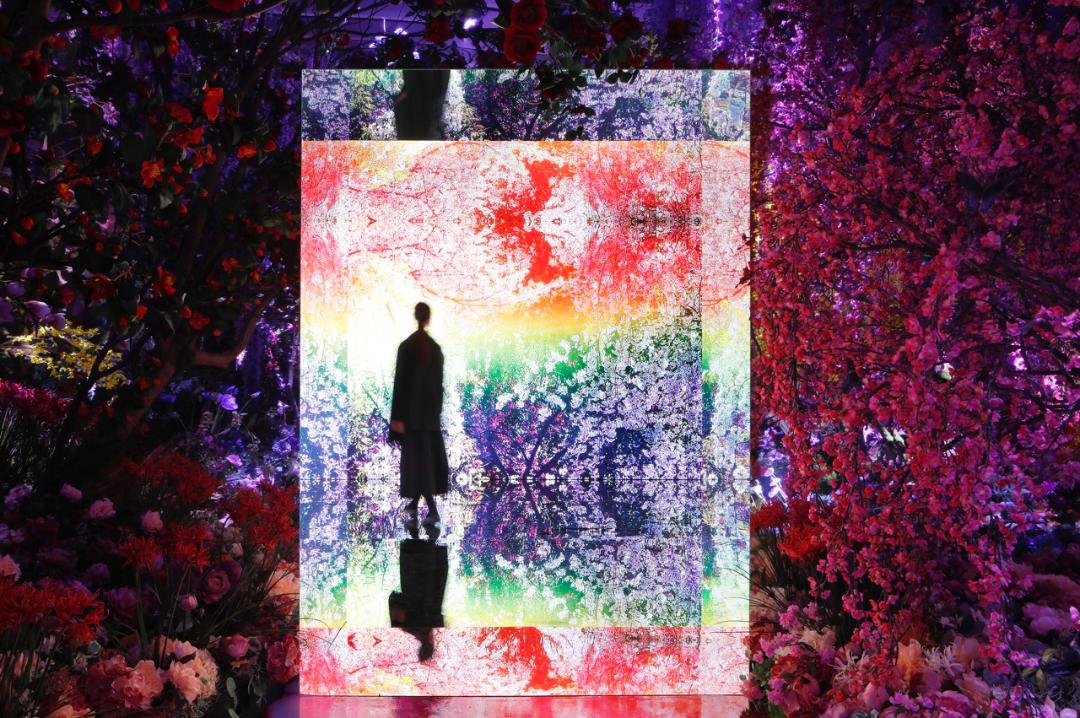

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese