Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliLa prima, dedicata alla «Palestina Occupata», è accusata di ignorare l’identità ebraica di quei luoghi; la seconda, intitolata alla «Città Vecchia di Gerusalemme e le sue mura», è indicata come un atto di «guerra al giudeo-cristianesimo». Nell’uno e nell’altro caso, sui contenuti hanno prevalso le valutazioni geopolitiche, com’è inevitabile che accada a Gerusalemme: luogo di guerre e di conflitti quotidiani da decenni e, da secoli, cuore di tutte e tre le religioni monoteistiche in costante confronto e scontro.

Nella risoluzione «Palestina Occupata», approvata dal Comitato esecutivo dell’Unesco il 13 ottobre e adottata il 18 ottobre, pur confermando che la città è sacra per ebrei, cristiani e musulmani, per definire il luogo più sacro di tutti (e per tutti), l’area della Spianata delle Moschee e del Muro del Pianto, non si utilizza né il termine ebraico «Har HaBayit» né quello inglese «Temple Mount» (Monte del Tempio), a vantaggio dei soli «Haram al-Sharif» e «Moschea di al-Aqsa». Dal testo della mozione e su proposta dagli stessi vertici dell’Unesco (che ha invitato a «prendere decisioni che non infiammino ulteriormente le tensioni sul campo») era stato eliminato un passaggio, proposto da un gruppo di Paesi musulmani, che definiva il Muro del Pianto come parte integrante dei luoghi di culto islamici.

Le polemiche si sono scatenate in tutti i Paesi, compresa l’Italia. Ma se è vero che in nessuno dei 41 articoli della risoluzione vi è una negazione della storia ebraica, che viene perlopiù ignorata, allora non si tratta di un testo «qatariota-islamista» («Il Foglio») o «allucinante» (Matteo Renzi), ma più semplicemente «ignorante». Un testo ricco di forzature e sicuramente «politico». «Non dimentichiamo che nell’Unesco non c’è diritto di veto, come invece c’è all’Onu. Il gioco è chiaro: quello di fare enorme rumore. E la Palestina c’è sicuramente riuscita. Oggi la causa palestinese è di nuovo sulla bocca di tutti». Così sintetizza Alberto Melloni, studioso di Storia del Cristianesimo, che continua: «Tra tutte le possibili forzature, la risoluzione dell’Unesco è tra le più civili e innocue. Si tratta di una “advocacy” classica a favore di una “causa”, dietro cui però c’è ben poco di nuovo, nonostante la risonanza oggi prestata dalla stampa italiana e internazionale». Lo stesso Melloni aveva pubblicato già lo scorso maggio un articolo sulla bozza della risoluzione («la Repubblica»). Melloni è anche titolare della «cattedra Unesco» sul pluralismo religioso e la pace dell’Università di Bologna: «Proprio con i colleghi delle altre cattedre stiamo cercando di esprimere una voce condivisa da parte di tutti», ci anticipa.

Il 26 ottobre, poi, un’ulteriore risoluzione approvata a scrutinio segreto (10 a favore, due contrari e otto astenuti) ha provocato nuove polemiche ed è stata immediatamente definita «spazzatura» dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon. È seguito l’appello del presidente della Knesset (il Parlamento israeliano) Yuli Edelstein: «È un affronto per i cristiani e per gli ebrei. Il Vaticano intervenga». Il testo approvato fa nuovamente riferimento ai luoghi sacri di Gerusalemme con la sola denominazione musulmana e denuncia i «danni materiali» perpetrati da Israele, come già nelle precedente risoluzione. L’approvazione da parte del Comitato (composto da 21 Paesi, tra cui Cuba, Finlandia, Indonesia, Kuwait, Libano, Polonia, Portogallo, Corea, Tunisia e Turchia) è arrivata nella stessa mattinata in cui il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha incontrato i vertici della comunità ebraica italiana. L’approvazione della prima risoluzione, in cui l’Italia con il suo rappresentante Vincenza Lomonaco si era astenuta, aveva provocato il risentimento degli ebrei italiani che hanno chiesto al Governo «un deciso cambio di rotta», ha affermato il presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, «in questi tempi di grave minaccia alla sicurezza e ai più fermi valori dell’integrazione europea e di radicamento del fondamentalismo islamico».

Il documento approvato il 21 ottobre, intitolato «Palestina Occupata», è stato presentato proprio dalla Palestina (entità nazionale riconosciuta nel 2012 dall’Unesco ma non dall’Onu: né l’Autorità palestinese né Israele sono membri del Comitato esecutivo dell’Unesco) insieme a Egitto, Algeria, Marocco, Libano, Oman, Qatar e Sudan. È stato approvato con 23 voti a favore, 6 contrari (Usa, Germania, Gran Bretagna, Estonia, Lituania e Olanda), 2 assenti (Serbia e Turkmenistan) e 26 astenuti, tra cui l’Italia, la Francia e la Spagna (oltre a Grecia, India, Giappone, e poi Ghana, Haiti, Nepal...).

Contro la risoluzione si è espressa la stessa Irina Bokova, direttrice dell’Unesco che, dopo l’approvazione, ha ricevuto minacce di morte. E immediate sono state le reazioni, molto violente, in Israele così come in Italia, dove sia la comunità ebraica sia lo stesso presidente del Consiglio Matteo Renzi hanno fortemente criticato l’astensione italiana. In Israele il ministro dell’Istruzione Naftali Bennett (già ministro dell’Economia e dei Servizi religiosi e leader del partito La Casa ebraica) ha subito accusato l’agenzia Onu di fornire «supporto al terrorismo islamico» e ha deciso di sospendere ogni cooperazione con l’organizzazione, mentre il premier Benyamin Netanyahu, ha dichiarato che non riconoscere il legame di quei luoghi con l’Ebraismo equivale a dire che «la Cina non ha legami con la Grande Muraglia o l’Egitto con le Piramidi», o a negare «la connessione tra Batman e Robin, o tra rock e roll».

La risoluzione «Palestina Occupata» accusa Israele di inadempienze su vari temi riguardo Gerusalemme (in particolare la zona Est, occupata dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967) e i suoi luoghi santi, e definisce insistentemente lo Stato ebraico «potenza occupante» («the occupying Power»). Queste, in sintesi, i principali capi di accusa contenuti.

Israele viola gli accordi internazionali: il documento chiede «a Israele, la potenza occupante, di rendere possibile il ripristino dello status quo vigente» prima del settembre 2000 (data della Seconda Intifada) ma già concordato tra lo Stato ebraico e la Giordania dopo la guerra del ’67, che garantisce tra l’altro agli ebrei la possibilità di visitare la Spianata ma non di pregare, come volle l’allora ministro della Difesa Moshe Dayan (mentre ai musulmani è interdetta la preghiera a Muro del Pianto e Santo Sepolcro). L’esclusiva autorità sulla Spianata spetta al Waqf, la fondazione religiosa giordana che la amministra da secoli. Deplora le irruzioni di estremisti della destra israeliana e dell’esercito, ad al-Aqsa e nell’Haram al-Sharif. Denuncia gli interventi sui beni archeologici, gli scavi compiuti e le infrastrutture costruite dalle autorità israeliane nel complesso che riguarda anche la Spianata delle Moschee, in contrasto con le convenzioni e le indicazioni internazionali, non soltanto dell’Unesco, e in contrasto con il ruolo del Waqf. In particolare, in merito al «Mughrabi Ascent», la rampa della Porta dei Maghrebini, che collega il Muro del Pianto con il Monte del Tempio, il Consiglio «disapprova le continue misure adottate unilateralmente da Israele, inclusi i lavori effettuati a febbraio 2015». Di diversa opinione è Dan Bahat, 78 anni, decano degli archeologi israeliani impegnati nell’area, che a «Il Giornale dell’Arte» (cfr. box a p. 1) ha dichiarato: «Israele non ha cambiato nulla degli accordi con la Giordania e non ha condotto alcuno scavo archeologico dentro la Spianata, dove piuttosto sono gli arabi ad aver compiuto lavori senza le adeguate attenzioni scientifiche». Sul Ponte dei Maghrebini, oggi in legno dopo il crollo del 2004, dice: «Vogliamo fare un ponte più bello, poiché è l’unico accesso per i turisti, ma tutti gridano allo scandalo. Dobbiamo lasciarlo così brutto per sempre?». Il Consiglio esecutivo, infine, valuta parte integrante della Palestina sia la Grotta dei Patriarchi di Hebron sia la Tomba di Rachele di Betlemme, entrambe in Cisgiordania e note nella religione musulmana rispettivamente come Moschea di Abramo e moschea di Bilal bin Rabah, ma riconosciuti dalla comunità internazionale come luoghi santi per tutte e tre le religioni abramitiche. La risoluzione dell’Unesco «è un messaggio chiaro per Israele di mettere fine all’occupazione e di riconoscere lo Stato palestinese con Gerusalemme Est capitale inclusi i luoghi santi cristiani e musulmani», ha dichiarato ai media palestinesi Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Per quanto la definizione di Israele come «potenza occupante» a Gerusalemme Est non sia in contrasto con il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu dopo il 1967, l’intera risoluzione è stata letta nel segno di un uso politico e strumentale dell’archeologia, non solo a Gerusalemme Est ma anche a Hebron e a Betlemme, nei Territori occupati. Un uso condannato dalla stessa Associazione degli Archeologi israeliani. Sullo sfondo delle risoluzioni e delle polemiche, fuori e dentro l’Unesco, si gioca una partita dagli enormi esiti politici prima ancora che culturali. Nel 2017 si eleggerà il nuovo presidente dell’Unesco, con molte probabilità espressione del mondo arabo. Tra i favoriti c’è Hamad Bin Abdulaziz Al Kawari, consigliere culturale di Tamim bin Hamad al-Thani, l’emiro del Qatar. Potenza regionale in grande espansione, tra i maggiori finanziatori dell’Unesco in crescente difficoltà economica.

Altri articoli dell'autore

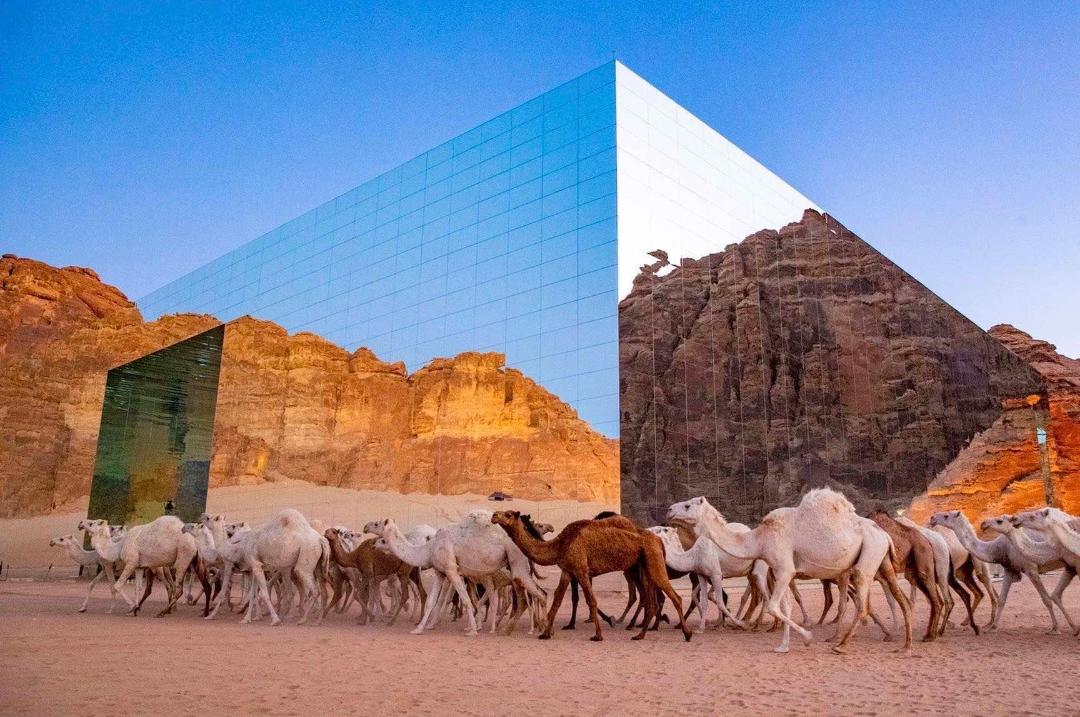

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre