Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSaltano i direttori ma a vacillare sono l’intera riforma del Mibact, il ministro che l’ha promossa e lo stesso Ministero. Giovedì 25 maggio avrebbe potuto segnare la fine del grande sogno di Dario Franceschini: quella riforma del «suo» dicastero e dei musei statali che aveva preso forma nel 2015 e a cui il ministro vorrebbe veder legato il suo nome per molti anni, ben più a lungo dei poco durevoli tentativi fatti dai suoi predecessori.

Per l’ennesima volta in questa Italia immobile, immobilizzata da ricorsi e ancor più dal timore dei ricorsi medesimi (spesso legittimi, per carità, anzi spia di un malessere diffuso nel mondo dei beni culturali a cui bisognerebbe porre rimedio con forza), è stato il Tar del Lazio a tirare il freno a mano, bloccando la nomina di cinque «superdirettori». Ma, come spesso succede nel Paese del «“no” come radicale progetto politico» (Francesco Merlo) e del «potere che frena» (come recita il titolo del libro di Massimo Cacciari per Adelphi, 2013), a sentenza si risponde con una nuova sentenza, a una bocciatura con una revoca della bocciatura, a una sospensione con una sospensione della sospensione.

Così, contro il Tar il Ministero si appella al Consiglio di Stato. E si resta in attesa. Perenne. Intanto, proprio nei giorni in cui viene annunciato che l’italiana Claudia Ferrazzi (già al Louvre e per poco al «marketing urbano» della Città di Milano) viene chiamata all’Eliseo come consulente culturale del neopresidente Emmanuel Macron, qui da noi si torna a parlare di italiani e «non italiani», di barriere e protezionismo. Di muri.

Con due complesse sentenze e dopo due anni di «riflessione» (ma serve davvero un tempo così lungo per condannare «vizi di forma»?), il 24 maggio il Tar del Lazio ha dunque annullato la nomina di cinque direttori dei venti «supermusei», quelli dotati di autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa: il primo blocco del 2015 a cui sono seguiti altri dieci grandi musei e parchi archeologici e, in coda, Pompei e Colosseo.

I direttori per ora bocciati sono gli storici dell’arte Peter Assmann a Palazzo Ducale di Mantova e Martina Bagnoli alle Gallerie Estensi di Modena, Ferrara e Sassuolo, l’archeologo e architetto Carmelo Malacrino al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria e gli archeologi Paolo Giulierini al Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed Eva Degl’Innocenti al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Tutti sospesi dall’incarico «con effetto immediato».

I ricorsi, in relazione alla direzione dei musei citati, sono stati presentati da Francesco Sirano (risultato poi vincitore per la direzione del Parco Archeologico di Ercolano nella seconda tornata di nomine) e da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi.

Sono tre le motivazioni di illegittimità espresse dai giudici amministrativi a fine maggio: il bando così originariamente formulato non doveva ammettere cittadini «non italiani»; la prova orale non poteva svolgersi a porte chiuse (e tantomento tramite un colloquio via Skype, come è accaduto in un caso); i criteri adottati per la valutazione dei candidati erano «magmatici».

Il ministro Franceschini è ovviamente in preda alla rabbia, direttamente proporzionale all’orgoglio con cui ha sempre difeso la «sua» riforma, in Italia e all’estero: «Il mondo ha visto cambiare in due anni i musei italiani e ora il Tar annulla le nomine di cinque direttori. Non ho parole, ed è meglio...», si lascia andare, a caldo, su Twitter. E poche ore dopo dà il via a un profluvio di comunicati stampa, tutti volti ora a confutare le sentenze del Tar, ora a rivendicare la qualità e i risultati della sua riforma, di cui proprio le nomine sotto accusa sono il fiore all’occhiello.

«Da semplici uffici delle Soprintendenze i musei sono diventati istituti autonomi, rivendica, con risultati straordinariamente significativi». Tra tutti, scrive, la crescita del 76,2% dei visitatori a Mantova dal 2014 («preriforma») al 2016, e del 72% a Taranto, del 29,1% a Napoli. Ma alle accuse del Tar il Mibact risponde punto per punto: «L’intera procedura di selezione si è svolta in conformità non solo con il diritto europeo e nazionale, ma anche con i più elevati standard internazionali, come riconosciuto dall’Icom». E prosegue: «I colloqui non sono avvenuti a “porte chiuse” e sono stati integralmente registrati su file audio accessibili come tutti gli altri atti della selezione».

Il punto potenzialmente più precoccupante, e quello che ha maggiormente diviso e surriscaldato gli animi, è la motivazione invalidante del «direttore straniero». Rischia infatti di estendersi ad altri dei sei «non italiani» della prima tornata (ma non agli attuali direttori degli Uffizi, Eike Schmidt, e dell’Accademia di Firenze, Cecilie Höllberg, per la cui nomina c’è già stata l’approvazione del Tar della Toscana; nella seconda tornata, invece, i dieci nominati sono tutti italiani). E rischia anche di bloccare la selezione internazionale in corso per il Parco archeologico del Colosseo, con la nomina prevista il prossimo 30 giugno. Su questo aspetto, i fronti sono opposti.

Da una parte il Tar dichiara che le norme italiane del pubblico impiego (art. 38 d.lgs. n. 165 del 2001) non consentono l’apertura dei ranghi dirigenziali della nostra Pubblica amministrazione ai non italiani (e Vittorio Sgarbi elogia la «decisione impeccabile dal punto di vista normativo», mentre Tomaso Montanari sull’«Huffington Post» definisce le sentenze del Tar «un buon inizio» per «smontare la “riforma” Franceschini pietra per pietra, errore per errore»). Sul fonte opposto, il Mibact ribatte duro: «Il diritto europeo e il principio di libera circolazione dei lavoratori nella Ue, confermato da una pluriennale giurisprudenza della Corte di Giustizia e più di recente dal Consiglio di Stato, consentono il conferimento di incarichi dirigenziali a cittadini comunitari.

Il Tar del Lazio sembra aver applicato in modo molto restrittivo la legge sul pubblico impiego ignorando quindi i progressi fatti con la successiva giurisprudenza sia italiana che comunitaria». Posizione confermata da molti giuristi, come l’amministrativista Gianluigi Pellegrino: «Il Consiglio di Stato ha già chiarito che il diritto comunitario prevale sulla legge italiana» (legge, per di più, «un po’ preistorica»). E lo stesso Consiglio limiterebbe l’esclusione dalla dirigenza pubblica dei «non italiani» soltanto a prefetti, ambasciatori e figure analoghe, come i vertici militari. «Da diversi anni poi, prosegue Pellegrino, la nomina dei dirigenti della Pubblica amministrazione è sottratta ai giudici amministrativi e al diritto pubblico in quanto atto fiduciario e di tipo privatistico». E aggiunge, sulla possibilità di evitare il lungo iter a cui ora il Mibact e i suoi direttori sono sottoposti: «Se l’Avvocatura dello Stato si fosse rivolta alle sezioni unite di Cassazione si sarebbe potuto precludere al Tar di pronunciarsi su nomine come queste».

Se l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi conferma che «i giudici fanno solo rispettare la legge», l’ex premier Matteo Renzi si rammarcica «di non aver provato a cambiare il Tar». La stampa e l’opinione pubblica si sono comprensibilmente scatenate. I direttori bocciati «sono bravi, anzi bravissimi e dunque illegali», ironizza Francesco Merlo su «la Repubblica»: «Il Tar del Lazio ha fatto la Brexit: non passa lo straniero». Già al momento delle prime 20 nomine, nel 2015, «Il Giornale dell’Arte» titolava un lungo articolo «Polemiche provinciali» (cfr. n. 356, set. ’15, p. 1).

Intanto, però, cinque dei principali musei italiani sono senza direttore, sostituiti da funzionari ad interim. E una nuova ondata di ricorsi potrebbe sommergere i neodirettori dei dieci musei autonomi (tra i quali proprio il ricorrente Sirano; cfr. n. 373, mar. ’17, p. 26): c’è tempo fino a metà giugno. Se così fosse, sarebbe tutto il sistema a impallarsi, sotto lo scacco della «moviola della burocrazia» e della «dittatura dell’“ovvero”» (Antonello Guerrera). Pare comprensibile lo sconforto di chi si trova nell’occhio del ciclone, sospeso dall’incarico ma fiducioso nel reintegro: «Il corso della giustizia italiana non ha scadenze certe e invece il problema è conoscere i tempi, confessa Peter Assmann. Abbiamo in ballo progetti, finanziamenti, accordi con gli sponsor. Che non aspettano né giustificano l’incertezza».

Altri articoli dell'autore

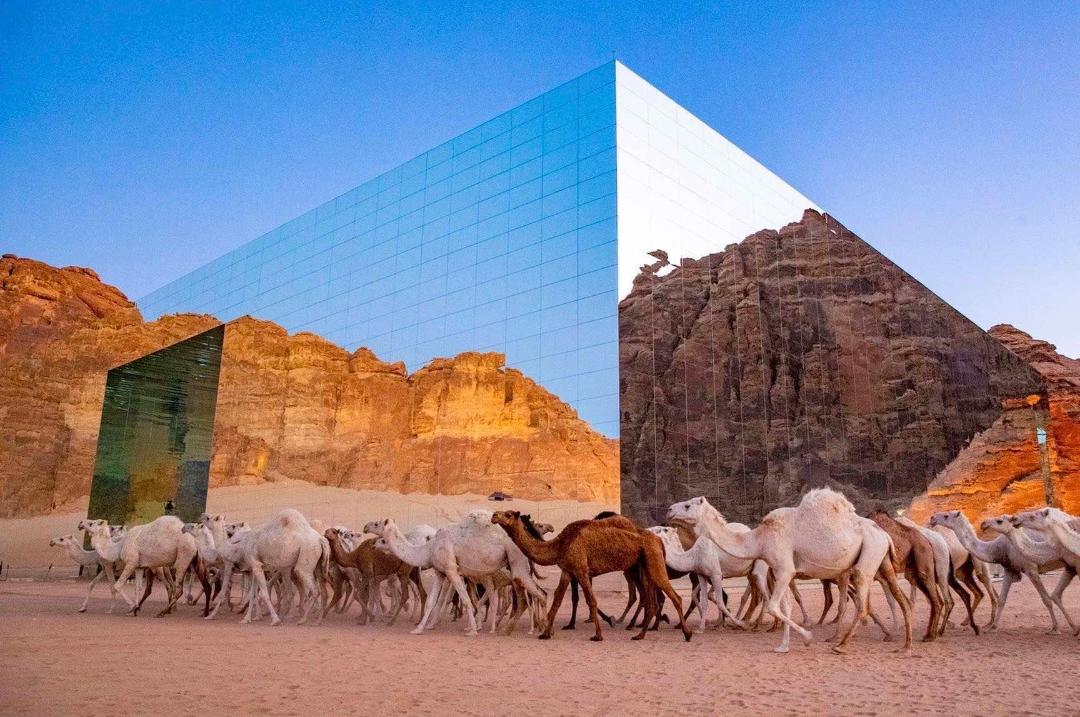

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre