Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliÈ giunto a compimento il restauro del celebre pulpito marmoreo commissionato a Nicola Pisano dall’Opera del Duomo di Siena il 29 settembre 1265. I lavori diretti da Roberto Fineschi (responsabile unico del procedimento Claudio Pistolozzi) sono avvenuti con il supporto di un comitato scientifico composto da Alessandro Bagnoli (coordinatore), Roberto Bartalini, Maria Cristina Improta e Max Seidel. Alla monumentale struttura architettonica, interamente rivestita di altorilievi, che sarà modello e palestra per generazioni di scultori e pittori, Nicola lavorò circa tre anni con l’aiuto del figlio Giovanni e degli allievi Arnolfo di Cambio e Lapo.

Rimasto fino al 1506 nella zona sottostante la cupola, fu smontato e spostato nella collocazione attuale, con l’aggiunta nel 1543 di una scala in marmo che s’avvolge a spirale sul pilastro prossimo al monumento. Il progetto di risistemazione dell’architetto Baldassarre Peruzzi comportò una riduzione dei rilievi istoriati, amputati delle originarie incorniciature, e una manomissione delle sculture angolari, che in origine erano concepite con la struttura delle «Säulen Figuren», statue legate alle colonne, come nelle Cattedrali gotiche d’oltralpe.

Nonostante tali diminuzioni, il pulpito resta pur sempre quello meglio conservato, rispetto a complessi analoghi quali il pulpito del Battistero di Pisa, opera del 1259 dello stesso Nicola, o i pulpiti di Giovanni Pisano nella chiesa di Sant’Andrea a Pistoia e nel Duomo di Pisa, completamente dilavati.

Oltre alla patina originale, riemersa sotto la polvere e il fumo delle candele votive, nel pulpito di Nicola sono ancora visibili i resti delle colorazioni e delle dorature, presenti soprattutto nei sottosquadri delle figure scolpite e negli anfratti più profondi degli altorilievi, rimasti al riparo dalla consunzione causata da manutenzioni talvolta discutibili. Il grado di pulitura è stato calibrato partendo dalla scelta più tenue indicata dalla parte cinquecentesca della scala, dove i rilievi scolpiti in bassorilievo imitano gli effetti delicati della glittica, quindi le gradazioni cromatiche proprie delle pietre preziose.

Nel corso del restauro è stato creato un archivio informatico di ogni forma di analisi, storica, chimica, stratigrafica, fotografica, a raggi ultravioletti, fotogrammetrie e restituzione del complesso in 3D, che si arricchirà di elaborati sulle operazioni eseguite e di una ricostruzione virtuale dell’aspetto originario del pulpito.

Il restauro è stato affidato alla ditta Nike di Gabriella Tonini e Louis Dante Pierelli (le integrazioni dei vetri dipinti e dorati sono state eseguite da La Diana di Nenci e Pavolini, mentre quelle dei marmi dagli operatori del settore lapideo dell’Opera) e finanziato dall’Opera della Metropolitana di Siena con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Hanno collaborato il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

Il pulpito di Nicola Pisano nel Duomo di Siena

Altri articoli dell'autore

Il Museo Nazionale d’Arte medievale e moderna di Arezzo ha restaurato, e riallestito in una macchina d’altare moderna, la «Madonna della Misericordia e santi» dalla travagliata vicenda conservativa

Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Davide Stucchi e opere «smisurate» sono i protagonisti dei tre appuntamenti sotto il sole di Prato

Tornano visibili dopo decenni ed entrano a far parte del percorso museale permanente 27 sinopie e affreschi staccati con significativi cicli quattro e cinquecenteschi

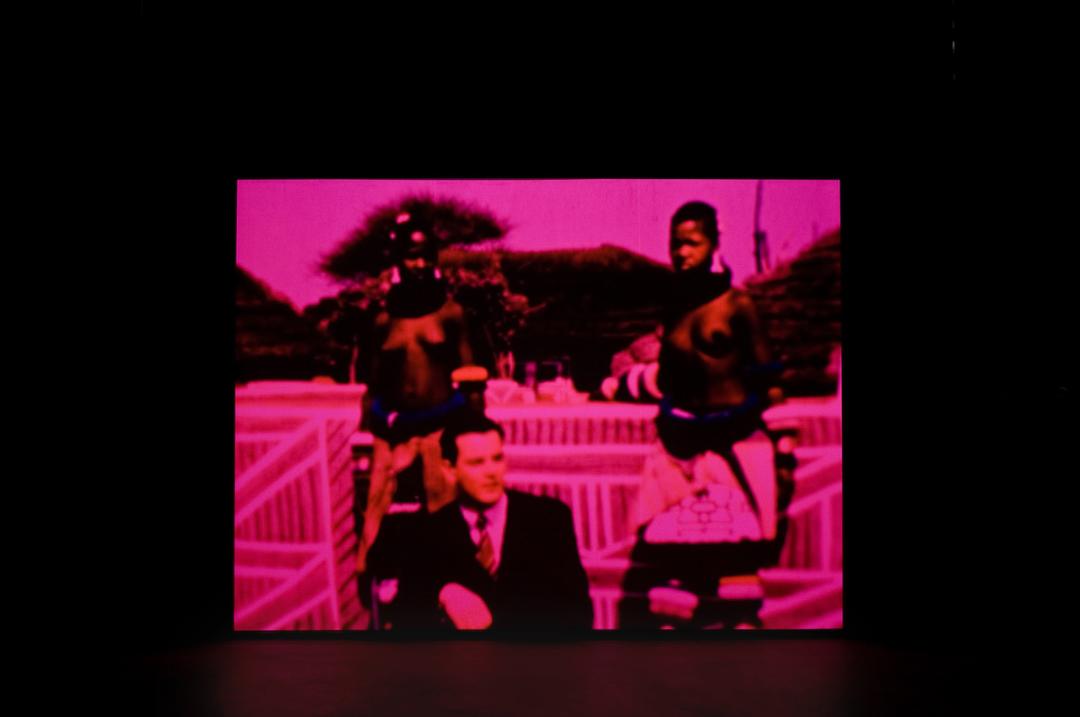

Palazzo Chigi Zondadari ospita il quarto appuntamento di «Contemporanea» con l’artista italo-sudafricana borsista a Villa Medici a Roma e nominata per il Prix Marcel Duchamp 2025