Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliLo scrittore inglese David Herbert Lawrence in un classico della letteratura di viaggio, Etruscan Places (Londra, 1932), ricorda dove era nato il suo interesse per gli Etruschi: «La prima volta che ho osservato con attenzione gli oggetti etruschi, nel museo di Perugia, sono stato subito attratto. Con gli Etruschi pare che succeda sempre così: o c’è immediata simpatia, o disprezzo e indifferenza altrettanto immediati».

Anche solo per questa confessione può essere interessante andare alla scoperta della Perugia etrusca. Va segnalato che, nelle fonti letterarie antiche, le sue origini non sono indicate in maniera univoca, si ricordano due tradizioni: una ne attribuisce la fondazione all’etrusco Auleste; l’altra pone in evidenza il ruolo svolto dalla tribù umbra dei Sarsinati.

I dati archeologici, compresi quelli di ritrovamento più recente, suggeriscono una fondazione etrusca e contatti intensi con l’area umbra, situata sulla sponda opposta del Tevere. In proposito, l’etruscologo Francesco Roncalli ha proposto uno scenario suggestivo parlando di una Perugia, «città etrusca a statuto speciale», dove la componente umbra pesava culturalmente e linguisticamente.

Per quanto concerne la sua storia va segnalato che essa si sviluppò a pieno solo dopo la metà del VI secolo a.C. Raggiunse quindi gli altri centri principali dell’Etruria e, nella seconda metà del IV secolo a.C., insieme a Velzna (Orvieto), provò a fermare l’espansionismo di Roma seppure senza successo. Trascorsi i decenni della contrapposizione più dura, l’aristocrazia perugina riuscì a intessere buoni rapporti con quella di Roma come suggerisce il fatto che già, nel 130 a.C., un esponente della gens dei Perperna riuscì a raggiungere il consolato.

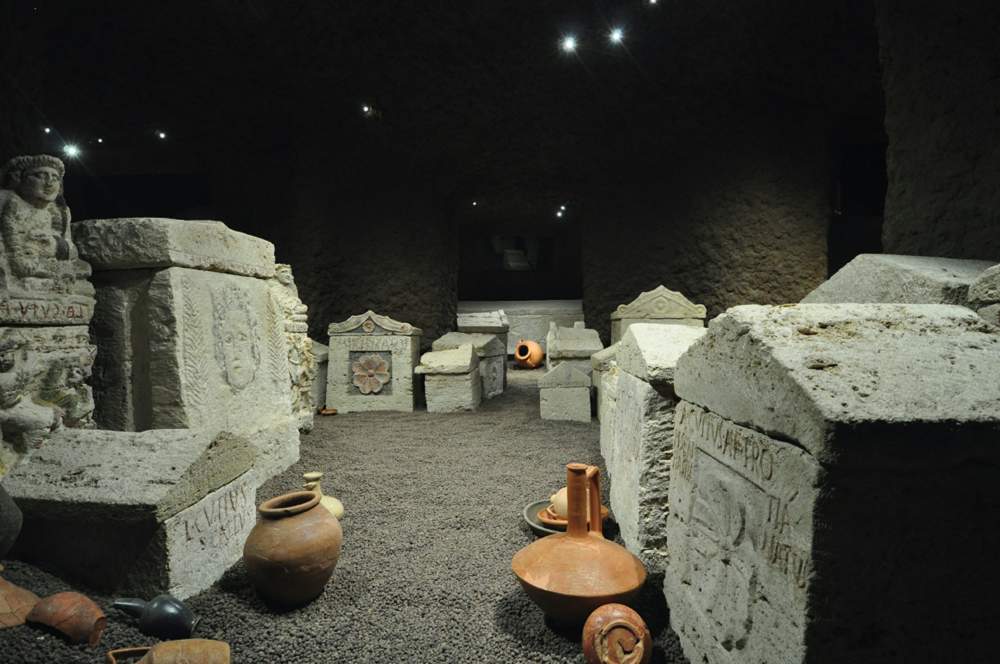

In merito alla romanizzazione del centro e del suo territorio, interessante è richiamare il caso della Tomba dei Cai Cutu, scoperta nel 1983. Essa accoglieva un sarcofago e cinquanta urne cinerarie: quasi tutte (48 su 50) presentavano sulla cassa, o sul coperchio il nome del defunto. Nelle iscrizioni più recenti il gentilizio etrusco appare latinizzato in Cutius e l’intera iscrizione onomastica risulta espressa in latino.

Una crisi fortissima tra le classi dirigenti locali e Roma avvenne in coincidenza del «bellum Perusinum» (41-40 a.C.), quando la città venne saccheggiata e incendiata dai sostenitori di Ottaviano, dato che si era schierata a favore di Marco Antonio. Ma poi Perugia ebbe la forza di reagire e lo stesso Ottaviano, divenuto Augusto, ne favorì la ripresa attraverso una completa riqualificazione dello spazio urbano.

Per conoscere la fase più antica della città occorre raggiungere subito il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, dove Lawrence scoprì gli Etruschi. Oggi si presenta più ricco rispetto agli anni Venti del Novecento e offre uno sguardo sull’intera Umbria. Nelle sue vaste raccolte vanno segnalati, almeno, l’insieme dei bronzi etruschi dalla località di San Mariano, il Sarcofago dello Sperandio, il Cippo di Perugia, vale a dire una delle iscrizioni etrusche più lunghe tra quelle giunte sino a noi, e le urne scoperte nella Tomba dei Cai Cutu.

Va evidenziato che le loro formule onomastiche ricordano solo individui di sesso maschile: una singolarità che non rappresenta un fatto isolato a Perugia. Nella stessa celebre Tomba dei Volumni si hanno soltanto deposizioni maschili per tre generazioni e solo in quelle della quarta è presente una donna. La Tomba dei Volumni si trova fuori città, in località Ponte San Giovanni, e si può visitare insieme all’attigua Necropoli etrusca del Palazzone.

Nel centro storico di Perugia si consiglia la visita del Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, nella centralissima Piazza IV Novembre e a poca distanza dalla Galleria Nazionale dell’Umbria. Dal museo si accede a un’area archeologica che accoglie resti importanti della città antica. Si possono osservare quindi le due celebri porte monumentali note come Arco Etrusco, restaurato negli ultimi anni, e Porta Marzia rispettata e inserita per volere di Antonio da Sangallo nel bastione della Rocca Paolina fatta costruire dal pontefice Paolo III nel 1543.

Tomba dei Cai Cutu. Foto: Direzione Regionale Musei dell’Umbria

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

In Italia, dal Risorgimento alla fine della Seconda guerra mondiale, architettura e urbanistica della civiltà romana sono state punto di riferimento per individuare un passato di rilievo a cui ricollegarsi

Il 14 novembre 2020 si sarebbe dovuta tenere una giornata di studi dedicata all’attività dell’archeologo emiliano, ma, a causa della pandemia, le relazioni previste non vennero mai illustrate. Grazie a Odette D’Albo ora sono raccolte in un libro