Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliUna composizione studiatissima ma molto insolita nella trattazione del soggetto, il «Giudizio Universale» (1425-28) una delle opere più significative di Beato Angelico, è stata ricollocata, dopo un attento restauro, nel Museo di San Marco. L’intervento, realizzato in occasione delle celebrazioni dei 150 anni del museo, è stato affidato a Lucia Biondi, sotto la direzione di Marilena Tamassia, grazie ai contributi del Rotary Firenze Certosa e di altri club rotariani, perfino della Siberia, a riprova dell’interesse che questo capolavoro riveste.

L’Angelico fornisce un’inedita versione del Giudizio ponendo in alto il Cristo in gloria, vicino alla Madonna e a san Giovanni Battista che fungono da intercessori, ma lasciando lo spazio centrale della tavola vuoto, dominato solo dall’impressionante fuga prospettica delle tombe scoperchiate ai lati delle quali stanno le figure.

Con la mano sinistra Cristo indica i fedeli risorti, che già si apprestano a entrare, danzando in un’armonica luce intrisa di bagliori dorati, nella Gerusalemme celeste, con la destra i peccatori dannati, spinti verso la caverna degli inferi di dantesca memoria. La scelta di porre insieme, sedute come in un tribunale, figure del Vecchio e del Nuovo Testamento e i santi fondatori degli Ordini è una novità iconografica; a ispirare Angelico fu quasi certamente Ambrogio Traversari, studioso di patristica, esperto grecista, propugnatore dell’unità con la Chiesa bizantina, nonché frate e più tardi priore di Santa Maria degli Angeli.

Secondo Vasari il «Giudizio» era collocato nella Cappella maggiore di questa chiesa sul cui altare maggiore stava l’«Incoronazione della Vergine» di Lorenzo Monaco (ora agli Uffizi). La strana forma trilobata in alto potrebbe corrispondere dunque allo schienale del sedile del sacerdote durante le funzioni, ipotesi che però non convince del tutto considerando il piccolo formato delle duecentosettanta figure (tale il numero contato da Lucia Biondi il giorno prima che il dipinto lasciasse il suo studio), così minutamente descritte da suggerire la possibilità un’ispezione più ravvicinata e a un’altezza diversa indicata dal taglio prospettico.

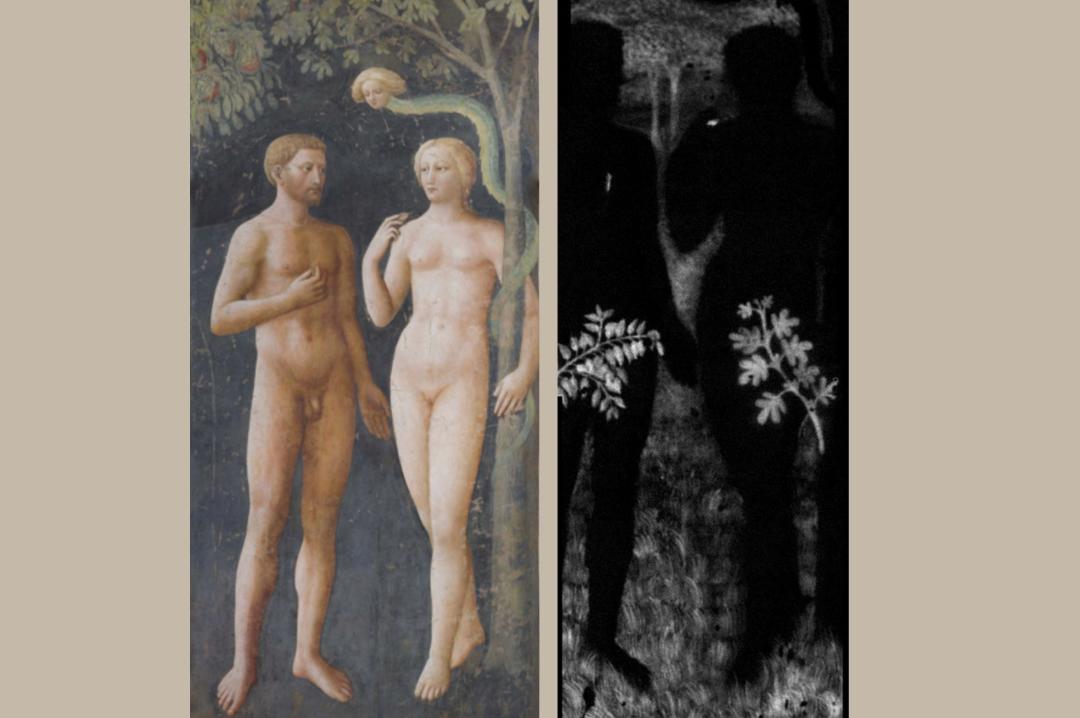

La tavola è composta da quattro assi orizzontali su cui è applicata una tela di lino con preparazione a gesso e colla; il colore è tempera a uovo nella tradizione della scuola fiorentina; alle indagini a infrarossi il disegno si è rivelato accuratissimo. Oltre ai depositi sulla superficie pittorica, l’opera presentava alterazioni delle vernici applicate durante l’ultimo realizzato nel 1955. Beato Angelico fa largo impiego di blu lapislazzulo per tutti i dettagli e usa diversi tipi di doratura: quella a guazzo, specie nelle ali e nelle aureole, e quella a mordente.

Finissimi sono gli effetti ottenuti con gli spruzzi di colore, simili a quelli resi da Gentile da Fabriano. Se la pulitura del 1955 aveva lasciato una patina grigia diffusa poiché il restauratore non aveva osato spingersi troppo nell’asportare vernici antiche (la patina è proteica come la tempera stessa), grazie ai progressi nel campo del restauro la Biondi ha potuto intervenire con solventi meno invasivi e in emulsione rimuovendo quell’uniformità fastidiosa.

Il risultato restituisce una soavità, una vivezza e una luce davvero sorprendenti, accentuando il contrasto tra beati e dannati. Sono state inoltre stuccate le lacune, per fortuna poche e limitate alle cornici. Importante anche l’intervento di Roberto Buda sul supporto ligneo, che presentava problemi di ordine strutturale a causa di un consolidamento ottocentesco: da tergo era visibile una grande frattura nella parte bassa. Le assi troppo rigide sono state sfilate e sono stati posti nuovi tasselli nella fenditura: la tavola si è così incurvata di 1,5 cm abbandonando la forzata rigidità cui era stata sottoposta.

Bella a meraviglia

Dell’Angelico ritorna al museo anche la Pala di San Marco dopo un complesso restauro diretto da Marco Ciatti e Cecilia Frosinini presso l’Opificio delle Pietre Dure. Il dipinto fu eseguito tra il 1428 e il 1443 per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco e fu dedicato dai fratelli Cosimo e Lorenzo de’ Medici, che avevano ottenuto il patronato della Cappella maggiore ai santi Cosma e Damiano.

I due santi con le fattezze di Cosimo e Lorenzo (l’uno rivolto verso lo spettatore a fare da tramite tra la divinità e lo spettatore, l’altro invece di spalle, quasi a evocare la morte prematura di Lorenzo, precedente alla conclusione del dipinto, come nota Marilena Tamassia), sono inginocchiati ai piedi della Vergine, attorniata da angeli e santi tra cui san Marco, cui è dedicata la Chiesa, san Domenico, fondatore dell’Ordine e san Giovanni Evangelista, protettore di Giovanni di Bicci, padre di Cosimo (nella predella le storie dei santi Cosma e Damiano tratte dalla «Legenda aurea» di Jacopo da Varagine).

La pala è ambientata in un giardino che un prezioso drappo di broccato chiaro separa da una quinta arborea; il trono ha la forma classica del tabernacolo e il pavimento è ricoperto da un ricco tappeto orientale. Definita «bella a meraviglia» da Giorgio Vasari, la pala ha purtroppo avuto vicende conservative che l’hanno resa molto sofferente. Il restauro ha riguardato, come spiega Marco Ciatti, sia la struttura lignea, «con un innovativo intervento che rappresenta la sintesi tra rispetto del documento storico e funzionalità, sia la pellicola pittorica liberata dalle molte ed estese ridipinture».

La sapienza dell’Angelico nell’esaltare le proprietà della materia, facendo uso della minima quantità necessaria con effetti di pulizia e luminosità proprie della produzione matura, risultano anche dal modo in cui era costruita la grande tavola di supporto, con una preparazione gessosa piuttosto sottile e senza strato ammortizzante, tale da essere compatta e liscia e conferire così un aspetto smaltato alla superficie. Il bellissimo disegno sottostante indica una forte progettualità di pensiero e nei visi riesce a dare carattere solo grazie a poche velature di colore aggiunte e tocchi di biacca, come spiega Caterina Toso che ha eseguito il restauro.

Purtroppo, se le dorature a foglia d’oro con la preziosa lavorazione di punzonatura, hanno resistito all’aggressione caustica di lavaggi effettuati in maniera difforme, la materia pittorica è invece stata lesa fortemente con una corrosione che ha riguardato anche gli strati preparatori, la «pelle» del dipinto, come nel Bambino, nella Madonna ma anche nei volti e nelle aureole di san Francesco e san Pietro Martire.

Anche nel giardino, l’imbrunimento naturale delle campiture a base di rame ha sollecitato l’accanimento della pulitura, generando una reazione chimica violenta, che ha procurato il sollevamento e la frantumazione del colore. Pur consapevole delle gravi perdite, il restauro ha teso a restituire le volumetrie prima stravolte e, attraverso una delicata integrazione pittorica, l'opera ha ritrovato un nuovo equilibrio e una nuova armonia.

Complesso anche il restauro della parte lignea eseguito da Andrea Santacesaria con Ciro Castelli, Alberto Dimuccio e la collaborazione di Luciano Ricciardi per il supporto. La struttura era anch’essa fortemente manomessa nei secoli da interventi grossolani che, tra le altre cose, avevano causato un notevole ritiro trasversale delle assi del supporto, dando luogo allo scorrimento dei ferri all’interno delle asole e successivamente al blocco totale dei ferri più esterni, causando spacchi, fessurazioni e sconnessioni. Una volta risanata, la struttura è stata dunque soggetta a un sistema di controllo elastico delle deformazioni strutturali. Il tutto mantenendo integri tutti gli elementi originali.

Un particolare del «Giudizio Universale» del Beato Angelico dopo il restauro

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)