Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliGli Egizi elaborarono varie teorie a proposito della creazione. Quella che riscosse maggior consenso aveva come protagonista Atum, il dio solare il cui nome, per un altro di quei giochi grafico-linguistici del geroglifico, riunisce per ossimoro i concetti di «negazione» e «completezza». Esistono varie versioni del mito secondo le quali Atum avrebbe creato il cosmo attraverso un’emissione di sostanza vitale dal proprio corpo. Da questa avevano avuto origine Shu, dio dell’aria e del vuoto, e la sposa-sorella Tefnut, la prima coppia di esseri differenziati sessualmente. Secondo il Capitolo 600 dei Testi delle Piramidi, la più antica silloge di testi funerari egizi, Atum avrebbe starnutito Shu e sputato Tefnut. Il Capitolo 527 afferma invece che entrambe le divinità furono originate da una presa di coscienza delle proprie capacità procreative attraverso l’atto masturbatorio da parte di Atum:

«Atum nacque come colui che viene dandosi piacere per conto proprio a Eliopoli. Prese il proprio fallo in mano e con esso raggiunse il godimento. Furono così generati un figlio e una figlia, un fratello e una sorella che altri non erano che Shu e Tefnut».

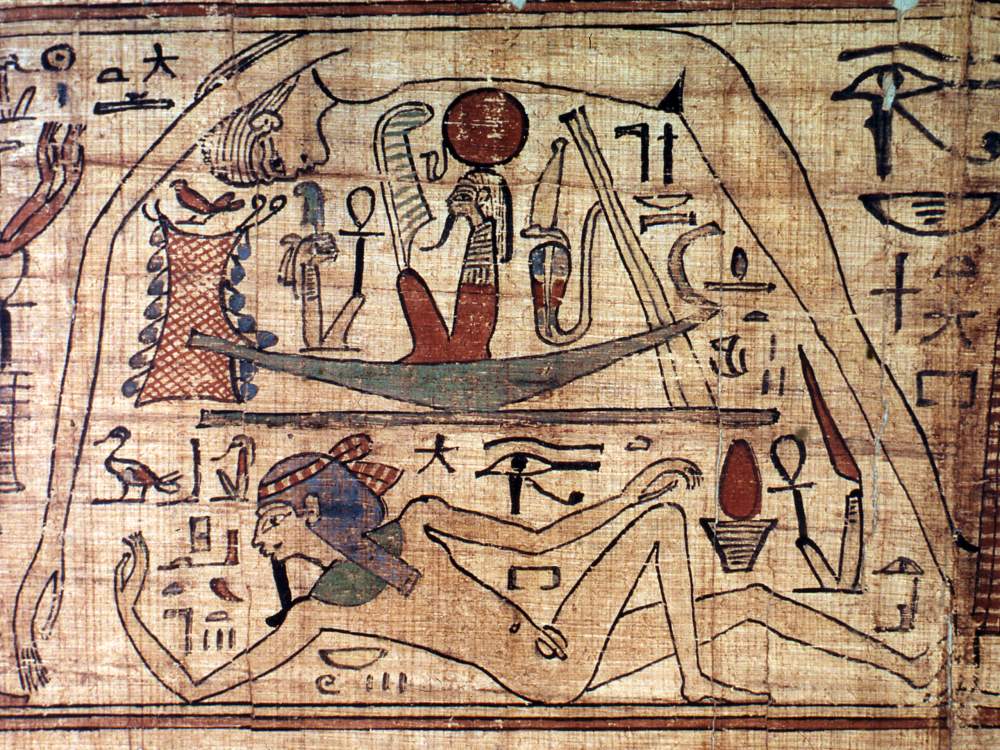

Da qui in poi il mito segue due linee di sviluppo principali. In una versione Shu e Tefnut generano il dio della terra Geb e la dea del cielo Nut. Nella seconda versione le due divinità sono diretta progenie di Atum. In entrambi i casi la creazione è contrastata dal fatto che Nut e Geb nascono avvinghiati in un inestricabile amplesso. La divina compenetrazione impedisce di fatto che tra Cielo e Terra vi sia lo spazio necessario allo svilupparsi della vita. Atum si astiene dall’intervenire conscio che Nut è già incinta di cinque figli, il primo dei quali, Osiride, è destinato a strappargli il dominio sul creato. Agisce allora Shu che separa Nut da Geb e solleva in alto la volta celeste creando lo spazio necessario allo svilupparsi della vita.

Il momento culminante di questo «Big Bang carnale» fu riprodotto su innumerevoli papiri funerari e sarcofagi. Nella scena Nut si inarca verso l’alto toccando il terreno soltanto con la punta delle dita delle mani e dei piedi. Sotto di lei si trova Shu, che ha le braccia sollevate a sostenerla oppure è comodamente seduto su un’imbarcazione. Geb è invece disteso a terra in atteggiamento scomposto, il membro ridotto a ben misera cosa, eloquente immagine dell’esaurimento fisico derivatogli dal divino (e prolungato) coito.

Nel mito della creazione gli Egizi trasferirono in chiave cosmica le tappe della presa di coscienza dell’«io» maschile, dalla scoperta (l’amore verso se stesso) al raggiungimento della maturità sessuale (l’atto procreativo). Concepito il mondo, il principio virile esaurisce la propria funzione e la scena riprodotta di sovente su papiri e sarcofagi non può essere più esplicita al proposito.

Secondo gli Egizi l’universo era perciò nato grazie a un atto dettato dal puro e semplice stimolo alla procreazione. Non è l’amore il motore, quanto piuttosto un desiderio inconsapevole e potente che travalica ogni cosa. Atum si masturba perché è solo e Nut e Tefnut nascono già copulanti perché sono maschio e femmina. Il punto di vista adottato dalla società egizia è assolutamente maschilista e antepone il desiderio all’amore. In un mondo così poco popolato come era quello dei primordi è anche logico che sia così. L’amore è invece più complesso, implica una possibilità di scelta e il fatto di indirizzare il desiderio verso l’altra o l’altro. Gli Egizi gli attribuivano un valore assoluto e globale.

Prova di questo atteggiamento culturale è la serie di termini esistenti nel lessico antico-egiziano che esprimono il concetto di desiderio differenziato per intensità e modo di esternarlo. L’«amore» e tutto ciò che all’amore è riferibile è invece espresso attraverso un’unica parola data dalla radice biconsonantica «mr». L’unicità mette in risalto la concezione globale e totalizzante che gli Egizi ne avevano. Nella civiltà faraonica non esistevano né sfumature né gradazioni: l’amore era amore e basta e «mr» esprimeva tutta la gamma di sentimenti derivanti dall’interazione tra l’io e l’altro/a.

Nella scrittura geroglifica di epoca classica esistono almeno tre modi per esprimere la radice biconsonantica «m + r», tra i quali si preferisce però il segno che riproduce una zappa. Anche in questo caso la connessione tra significante (zappa) e significato (amore) ha forte valenza sessuale. Lo strumento agricolo egizio era composto da un manico e un punteruolo in legno legati insieme. La lunghezza del secondo era tale da rendere la similitudine con il membro virile più evidente di quanto risulti avendo in mente una zappa contemporanea.

L’azione del dissodare era equiparata all’atto sessuale per il movimento che lo ricorda, ma anche perché conduceva alla fecondazione della terra, in questo caso intesa come entità di sesso femminile.

Dalla radice biconsonantica «mr» derivavano numerosi termini. Alcuni direttamente riconducibili all’ambito sessuale, come «toro», «picchetto», «approdare», «porto» o «riva»; altri derivati da manifestazioni legate in modo più ampio al concetto dell’amore. Tra questi vi è il nome della dea della musica Meret, quello di un recipiente per il latte e di un tipo di stoffe.

L’importanza attribuita al bilittero «mr» risulta anche manifesta dalla possibilità di esprimerlo in scrittura attraverso più geroglifici. Oltre alla zappa può infatti essere utilizzato il segno del canale, riconducibile all’ambito semantico dell’amore attraverso le capacità vivificatrici che possiede. L’acqua convogliata lontano dal fiume consente il germogliare dei semi, così come l’amore la procreazione. Il fatto che zappa e canale possedessero un medesimo valore fonetico era anche lo spunto per un gioco di interscambio grafico che attribuiva un’ulteriore valenza all’espressione «figlio del suo corpo, il suo amato» con la quale si indicava il legittimo erede. La locuzione era di norma espressa con il geroglifico della zappa. Sostituendolo però con il segno del canale era possibile una duplice lettura in «suo amato/suo canale». L’affermazione dell’amore paterno veniva perciò a connotarsi di un’ulteriore sfumatura attribuendo al figlio il ruolo di perpetuatore della discendenza.

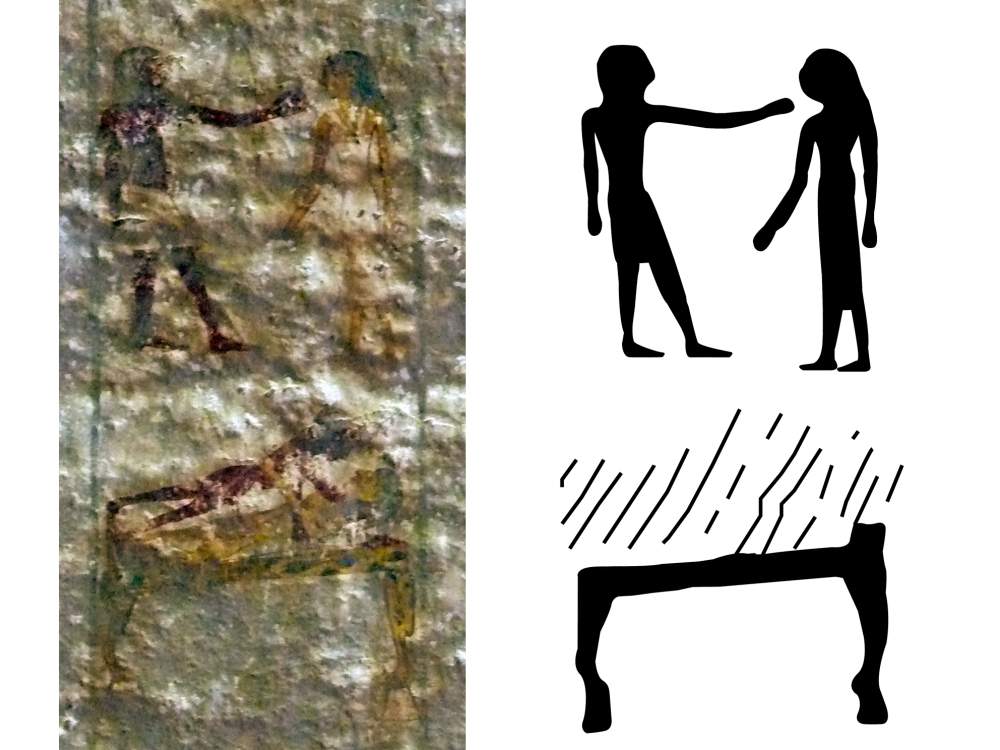

Sorprendente è invece il gioco grafico basato sulla parola «amore» celato tra le iscrizioni della cappella funeraria del governatore Khety, vissuto nel XXI secolo a.C., a Beni Hassan. Sul semi-pilastro orientale della parete nord i titoli onorifici del proprietario sono riprodotti utilizzando la tecnica dei rebus e l’espressione laudativa «amato dai suoi concittadini» è comprensibile soltanto decrittando una breve storia in due atti: nel primo un uomo si avvicina a una donna e nel secondo i due giacciono nudi su un letto, lui sopra lei sotto. Non vi poteva essere modo più esplicito per rendere il verbo amare. Lo scopo dell’autore delle decorazioni doveva essere quello di divertirsi e probabilmente divertire.

A distanza di quattromila anni il suo calembour pittorico fu però fonte di non poco imbarazzo per l’egittologo e botanico britannico Percy E. Newberry (1869- 1949) che scavò e pubblicò i monumenti funerari di Beni Hassan. Era la fine del XIX secolo e l’Inghilterra si trovava ancora in pieno puritanesimo vittoriano. Newberry vi era nato e cresciuto e dovette perciò trovare troppo osé l’immagine dei due personaggi immortalati in amoroso convegno. Decise perciò di censurarla e nella pubblicazione sostituì i due personaggi con le linee oblique di regola utilizzate per indicare una lacuna. I due amanti sono invece sopravvissuti alle ingiurie del tempo e dell’uomo e le loro figure, avvinte nel millenario abbraccio amoroso, sono ancora ben visibili sulle pareti della cappella di Khety.

Oltre alla zappa e al canale vi è anche un terzo segno geroglifico che può essere letto «mr». È lo scalpello, riferibile all’ambito semantico dell’«amore» soltanto quando compare all’interno della parola «smr», «amico». Negli altri casi sembrerebbe in apparenza che il segno non abbia nulla a che vedere con l’amore, essendo perlopiù utilizzato per esprimere concetti legati a malattia e dolore. Questa dissociazione è però soltanto apparente perché, in entrambi i casi, si tratta di stati del corpo e dell’animo che possono derivare dall’amore. Come il macrocosmo era stato creato attraverso l’amore, così l’amore poteva distruggere il microcosmo dell’individuo. È un sentimento che provoca somma gioia quando è corrisposto e causa profonda tristezza quando non è ricambiato o insoddisfatto. La perdita della persona amata, qualsiasi ne sia la ragione, è cagione di un dolore che sembra non abbia mai fine e apre baratri nello spirito che non di rado conducono alla malattia.

Anche le sofferenze d’amore sono uno dei temi trattati dai «Palazzi» del Papiro Chester Beatty I. Il settimo offre un’altra istantanea di vita vissuta oltre tremila anni fa. Il protagonista è un giovane che non vede da sette giorni l’amata. Nell’ultimo verso afferma che questa se n’è andata. La poesia è perciò incentrata sul dolore causato dall’abbandono, ma è anche permeata dalla speranza di un possibile ritorno. L’autore dei versi si dispera e spera. Intrappolato tra queste due emozioni contrastanti il suo spirito macera e la malattia ha così facile gioco nel diffondersi tra le sue membra.

«Sette a ieri che non vedo la mia amata

E il malessere si è insinuato in me.

Mi sento le membra pesanti

E il mio corpo non ha coscienza di me stesso.

Se anche i migliori dottori mi visitassero,

le loro medicine non placherebbero il mio cuore.

I sacerdoti? Non conoscono il rimedio!

Non vi è diagnosi per la mia malattia.

Dirmi “Eccola!” è ciò che mi farebbe rivivere;

Poterla chiamare ciò che mi farebbe alzare.

L’andirivieni dei suoi messaggeri ciò che farebbe rivivere il mio cuore.

L’amata mi è più salutare di tutte le medicine.

È migliore di ogni trattato medico.

La mia guarigione dipende dal suo rientro.

Vederla mi ridarà salute.

Quando dischiude il suo occhio, le mie membra ringiovaniscono.

Parlarle mi ridarà forza.

Se potessi abbracciarla, lei allontanerebbe il male che mi opprime.

Ma se n’è andata da me da sette giorni».

Anche in questo caso la poesia termina senza un vero finale e il lettore ha il compito di proseguirla. L’amata avrà fatto ritorno? A questa domanda ognuno può rispondere come meglio crede, facendo appello al vissuto o, molto più semplicemente, allo stato d’animo del momento.

CINQUANTA SFUMATURE DI LAPISLAZZULI

Amore e desiderio nell'antico Egitto

1. Parole antiche per aneliti senza tempo

2. Egyptian gods do it better!

3. L'amore cosmico

4.1 L'antica bellezza

4.2 L'antica bellezza

5. il tempo delle tilapie in fiore

6.1 Il Pornopapiro di Torino

6.2 Un intrattenimento musicale particolare

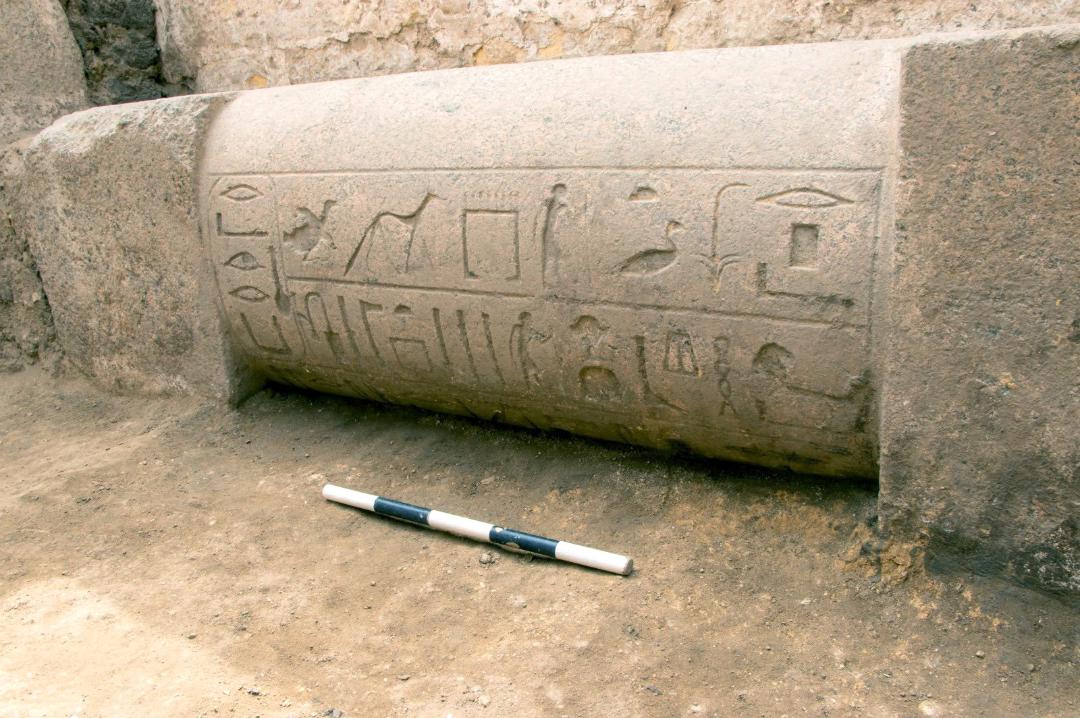

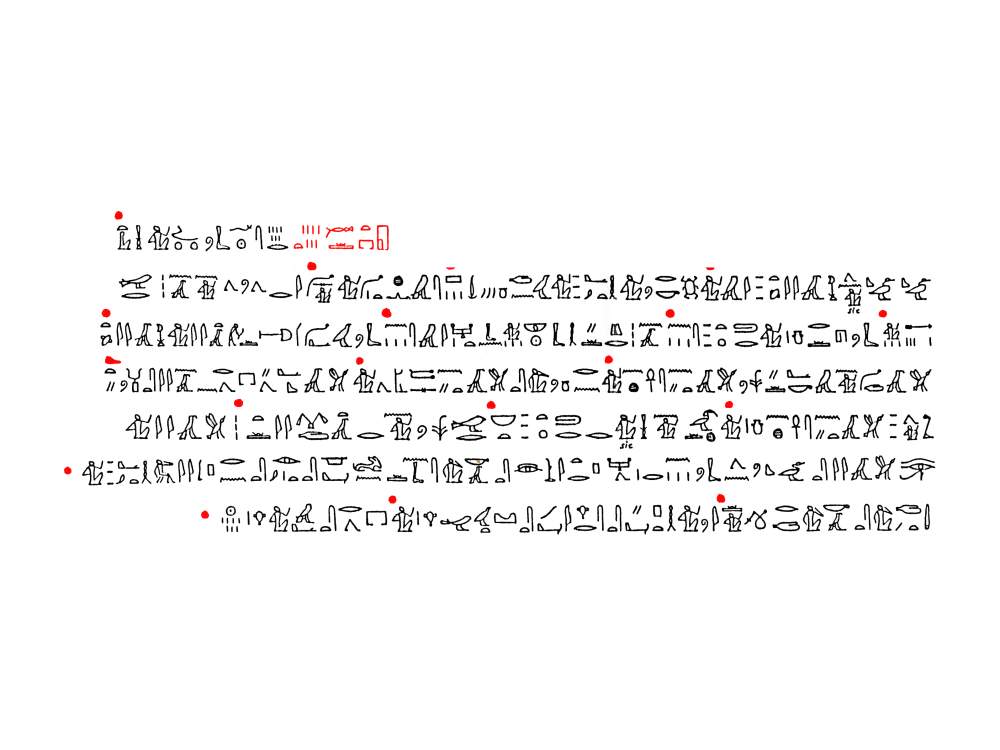

Brano del Capitolo 527 dei Testi delle Piramidi con il racconto della creazione di Shu e Tefnut, dalla piramide di Merenra (prima metà del XXIII secolo a.C.). Elaborazione grafica di Francesco Tiradritti da una copia di Isabelle Pierre-Croisiau

La creazione del mondo sul Papiro dello scriba contabile del granaio di Amon Nespaqashuty (XI – X secolo a.C.), Museo del Louvre, E 17401 Fotografia: © Rèunion des Musées Nationaux 1989

MEC 743: Statuina di zappatore dal corredo funerario di Niankhpepi detto “il Nero” (prima metà del XXIII secolo a.C.). Museo Egizio del Cairo, CG 249. Fotografia: Francesco Tiradritti © F. Tiradritti

A sinistra il termine “amato” nei titoli onorifici di Khety dalla sua cappella funeraria a Beni Hassan (XXI secolo a. C.). A destra copia eseguita da Percy E. Newberry, Beni Hassan II, Londra 1893, tav. XIV Fotografia: Francesco Tiradritti; © Francesco Tiradritti

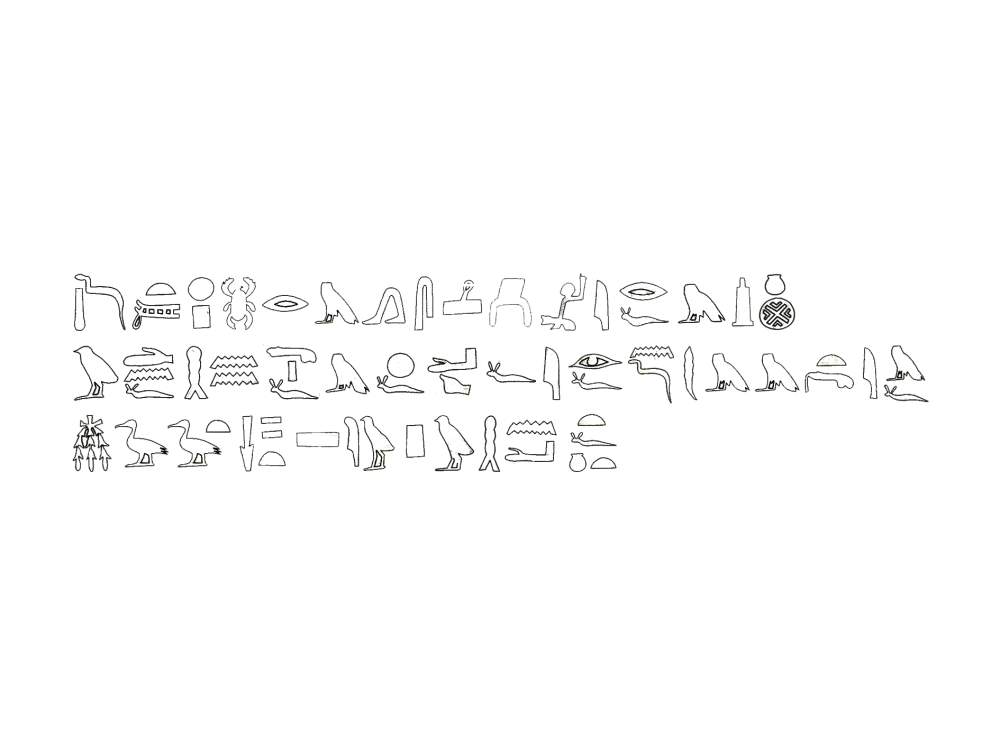

Chester Beatty I Palazzo 7: trascrizione geroglifica di Alan H. Gardiner del “Settimo Palazzo” del Papiro Chester Beatty I Elaborazione grafica: Francesco Tiradritti

Altri articoli dell'autore

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)

Ci sono perplessità sul «sabbioso» e «polveroso» cimelio, di proprietà del famoso scopritore della tomba di Tutankhamon, battuto all’asta a 12mila sterline