Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliLa bellezza è il motore primo dell’amore. Si ama ciò che piace e piace ciò che è bello. Definire chi o che cosa sia bello e chi o che cosa non lo sia è però molto difficile. Ognuno ha un concetto personale della bellezza che risulta condizionabile entro certi limiti da mode e convenzioni derivanti dal vivere sociale. L’evoluzione di quello che una determinata civiltà considera essere bello muta così nel tempo seguendo, e dando parimenti origine, a stili e mode.

Questo non sembrerebbe trovare riscontro nella civiltà egizia le cui produzioni artistiche mostrano apparentemente mutamenti di portata non rilevante in circa tremila anni di storia. Tale percezione corrisponde all’idea che della cultura faraonica ha il grande pubblico, fondata ancora oggi, malgrado duecento anni di egittologia, sui giudizi degli autori classici e sulle immagini più note che corrispondono sempre alle effigi dei più famosi sovrani, monarchi assoluti che avevano la tendenza a farsi ritrarre seguendo canoni ispirati a un marcato conservatorismo.

L’immutabilità nella forma giustificava un esercizio autoritario del potere basato su una lunga e consolidata tradizione e manifestava la capacità di gestire il potere con fermezza assicurando uno status quo che implicava la preminenza dell’Egitto sul mondo intero. Le effigi di Chefren, Thutmosi III, Tutankhamon e Ramesse II, tanto per citare i sovrani più noti, non differiscono di molto tra loro. Non rappresentano infatti individui diversi, ma il potere che questi incarnano. Questa tendenza risulta maggiormente manifesta in scultura, dove il mezzo espressivo tridimensionale consente una maggiore articolazione della figura riprodotta.

Nelle statue dei monarchi egizi la bellezza risulta sublimata attraverso un’astratta rappresentazione della prestanza giovanile. Il corpo è sempre tonico e il volto ha tratti regolari e piacevoli. L’idea che soggiace a questo modo di rappresentare è che a essere ritratto sia un unico sovrano il cui regno si protrae attraverso i secoli. Il messaggio che le decine di statue reali egizie affermano e ribadiscono è proprio questo: sul trono siede sempre il dio Horus, incarnato di volta in volta in un individuo diverso. Esistono ovviamente sovrani, come Akhenaton che scelsero di rompere con la tradizione, ma si tratta di eccezioni alla regola che riflettono una particolare situazione politica e sociale.

La bellezza assoluta è perciò caratteristica precipua al sovrano egizio e il concetto è ribadito dall’epiteto con cui spesso lo si nomina nei testi: «netjer-nefer». «Netjer» è comunemente tradotto con «dio», ma è da intendere piuttosto come «essere immortale». «Nefer» è invece un termine dal significato così ampio che può essere inteso come «bello», «buono», «dolce», «perfetto», «piacevole» e altro ancora. Difficile trovare un’espressione più calzante di «netjer-nefer» per definire il monarca: un essere immortale che incarna tutte le migliori qualità umane.

Pur esistendo in antico egiziano altre parole per indicare il bello, è «nefer» in assoluto la più attestata. Il sostantivo che ne deriva («neferu») è talmente generico da riuscire a descrivere qualsiasi tipo di bellezza. In ambito amoroso è utilizzato come eufemismo per indicare il sesso femminile e quello maschile. Quest’uso rende praticamente impossibile stabilire se le fanciulle e le donne che gioiscono al vedere la bellezza dell’amato nei testi egizi lo facciano perché questo lo è davvero oppure perché si è mostrato loro in tenuta adamitica. «Passare un’ora “nefer”» è un’espressione che equivale all’italiano «fare l’amore» e ricorre spesso in poesia, ma anche nel mito e in racconti di tutt’altro genere.

All’unicità del sovrano si contrapponeva la pluralità dei funzionari, soldati, nobili, dignitari e ufficiali. Nelle statue che molti di loro si fecero realizzare il concetto di «neferu» (bellezza) risultava perciò declinato in modo diverso. I corpi e volti nelle statue dei privati cittadini erano improntati a un’astratta ed eterna giovinezza come quelli del monarca. Vi era però anche espressa una certa tendenza all’individualizzazione che rendeva ogni personaggio diverso dagli altri.

Nella maggioranza dei casi la differenziazione poneva in risalto la funzione del personaggio ritratto, lasciando alle iscrizioni incise sulla scultura una più precisa attribuzione identitaria. La scelta di una particolare posa sulla quale impostare la scultura concorreva a dichiarare la professione del personaggio riprodotto. Un uomo accoccolato con un papiro steso sul gonnellino dichiarava che la persona stesse scrivendo: la statua rappresentava perciò uno scriba.

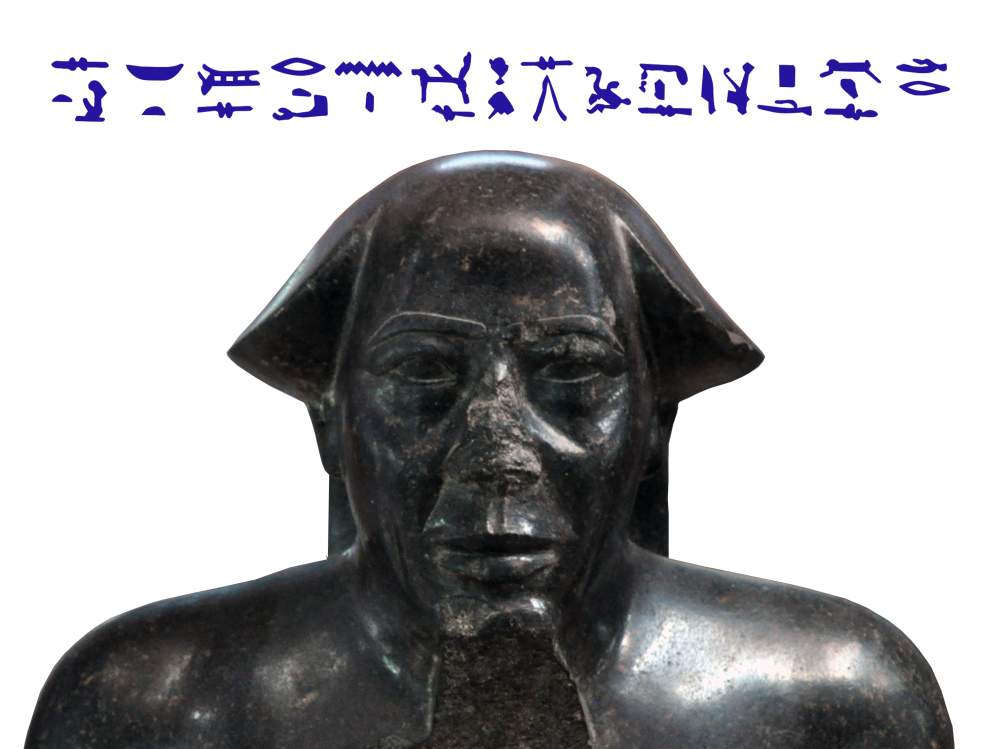

Quando la scrittura era però impedita dalla gamba sinistra sollevata significava che il personaggio stava leggendo il papiro: la scultura riproduceva perciò un funzionario con prerogative decisionali. In altri casi la funzione dell’individuo era indicata attraverso l’aggiunta di elementi e attributi: un uomo inginocchiato dietro a un tabernacolo con all’interno una statua divina poteva raffigurare un sacerdote. In altre occasioni erano particolari caratteristiche fisiche a fungere da indicatori di status sociale o funzione. Come l’accentuata pinguedine in alcune statue di alti dignitari.

In una società come quella egizia l’opulenza fisica era raggiungibile grazie a una buona alimentazione, possibile soltanto grazie al raggiungimento di una discreta agiatezza economica. Le statue dal fisico tonico ma con un accenno stilizzato di pancetta indicavano il raggiungimento di una posizione che assicurava benessere. Ritrovare il girovita abbondante in sculture vecchie di secoli attribuisce non poca autorità a celeberrime espressioni come «Un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle» e «Omo de panza, omo de sostanza».

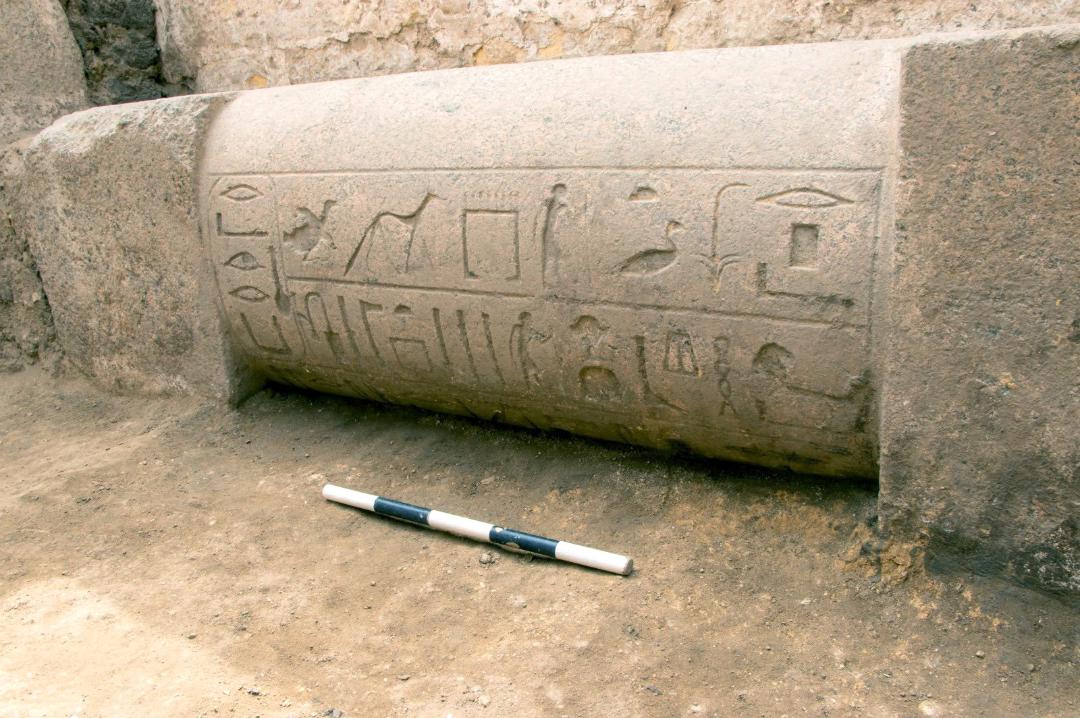

Altra particolarità fisica messa in evidenza in alcune statue di funzionario databili tra il XIV e il VI secolo a.C. è la calvizie. I personaggi sono ritratti accovacciati per terra e con una mano alla bocca in una posizione che li identifica come questuanti. La mancanza di capelli è soltanto parziale, visto che la testa completamente rasata era prerogativa dei sacerdoti. Queste statue, posizionate nei punti di passaggio dei templi, raffigurano i cosiddetti «Calvi di Hathor». I testi geroglifici che le ricoprivano dichiaravano che il proprietario era devoto alla dea dell’amore, patrona di tutto quello che può essere riferito all’universo femminile, e indirizzavano alle donne richieste di offerte utili per la sopravvivenza eterna: pane, birra (anche l’acqua poteva andare bene) e unguento da spalmare sulla calvizie. In cambio la statua prometteva alle vedove un marito, alle zitelle un amante e alle donne che ancora non ne avevano figli.

Malasorte spettava invece a quante avessero ardito tirare diritto senza prestare attenzione alle suppliche del Calvo. Alcune iscrizioni menzionano le punizioni in cui sarebbero incorse coloro che si fossero rifiutate di deporre un’offerta. Il loro destino era quello di vedere sempre e soltanto due gambe nel proprio letto o di dormire sole oppure di ammalarsi nel letto nuziale. Messa in questi termini, soltanto una pazza avrebbe osato passare davanti a una di queste statue senza depositare neppure una piccola pagnotta di pane o versare almeno un po’ d’acqua.

Le sculture dei Calvi di Hathor sembrerebbero avvalorare un’altra credenza popolare che ha attraversato i secoli e gode tutt’oggi di ampia popolarità. Malgrado studi scientifici abbiano dimostrato che non vi è alcun fondo di verità, resta infatti ancora ampiamente diffusa l’opinione che la calvizie abbia una forte correlazione con virilità e fascino maschile. Non è chiaro se anche questa fosse opinione diffusa anche nell’antico Egitto. Uno straordinario documento che sarà trattato in uno dei prossimi articoli, sembrerebbe però farlo pensare.

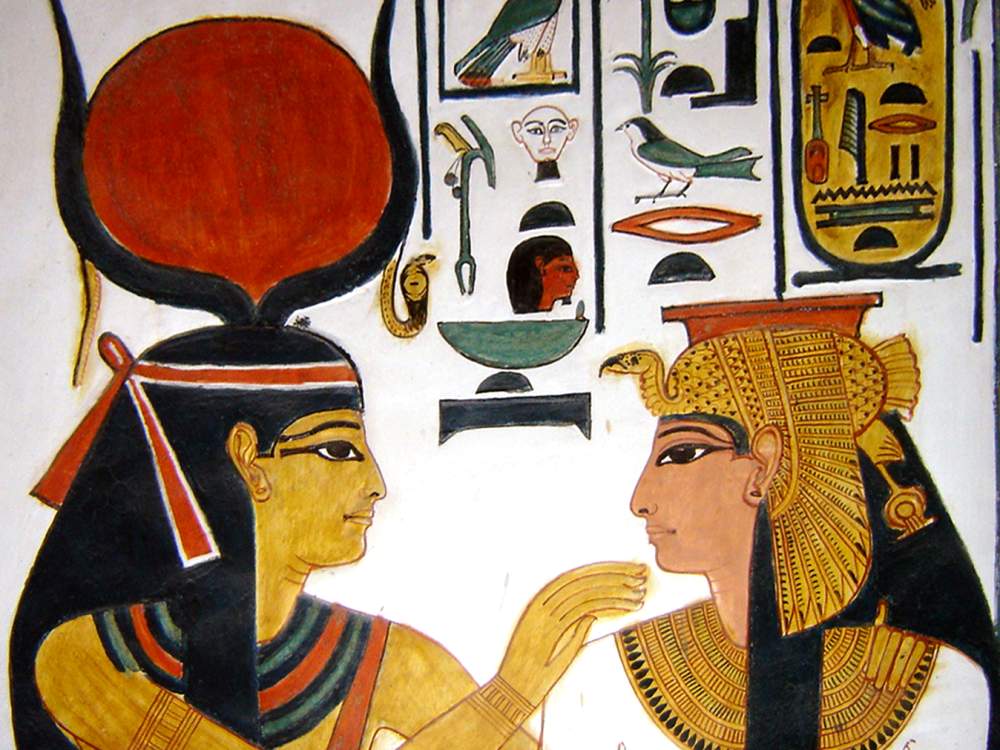

Anche nella civiltà egizia la bellezza nella sua forma più pura risultava essere prerogativa tipicamente femminile. Uno dei nomi più diffuso tra le donne egizie di tutte le epoche era quello di Nofret («la bella») e molte regine avevano nomi costruiti a partire da questo concetto. Basti pensare a Nefertiti, sposa di Akhenaton, e a Nefertari sposa di Ramesse II. Nel primo caso «La bellezza è giunta», nel secondo «La bellezza le è propria».

Sia in statuaria sia in pittura la figurazione della donna egizia aveva lo scopo principale di mettere in risalto forme e attributi sessuali attraverso la nudità o, molto più spesso, grazie a sapienti giochi di trasparenza e aderenza dei vestiti. Labbra carnose e occhi dallo sguardo languido caratterizzavano i volti rendendoli uniformemente piacevoli e sensuali. L’astratta bellezza che caratterizzava le figure di fanciulle, ragazze e donne era fondata su canoni estetici di riferimento che con il passare del tempo mutavano con maggiore frequenza di quelli maschili.

La sensualità della donna egizia delle prime epoche si esprimeva attraverso forme prosperose e robuste coperte da vestiti semplici, quasi sempre trattenuti da un’unica spallina in modo da lasciare scoperto un seno per l’allattamento. L’immagine proposta era quella della donna madre e sposa, in grado di suscitare desiderio mantenendo però intatta una certa compostezza.

Tramontata l’epoca delle piramidi le forme femminili si allungarono dando luogo all’immagine di una donna longilinea. Il centro d’interesse di tutta la figura era comunque focalizzato sulle anche e sul bacino, ribadendo così che il ruolo principale della donna era quello di procreatrice.

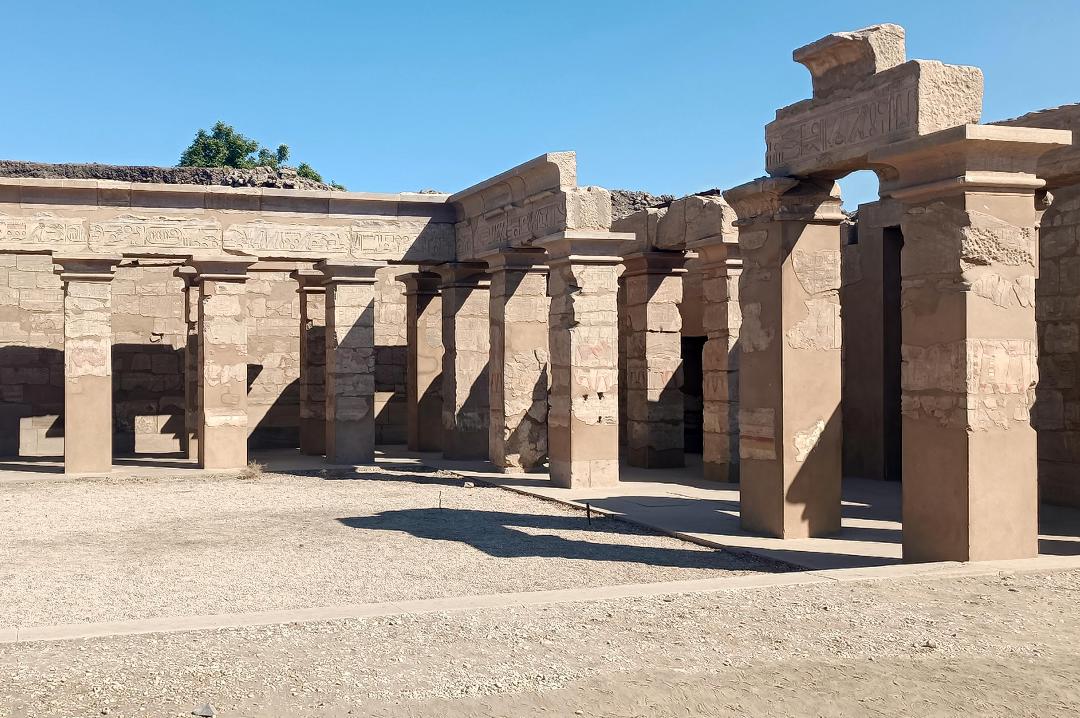

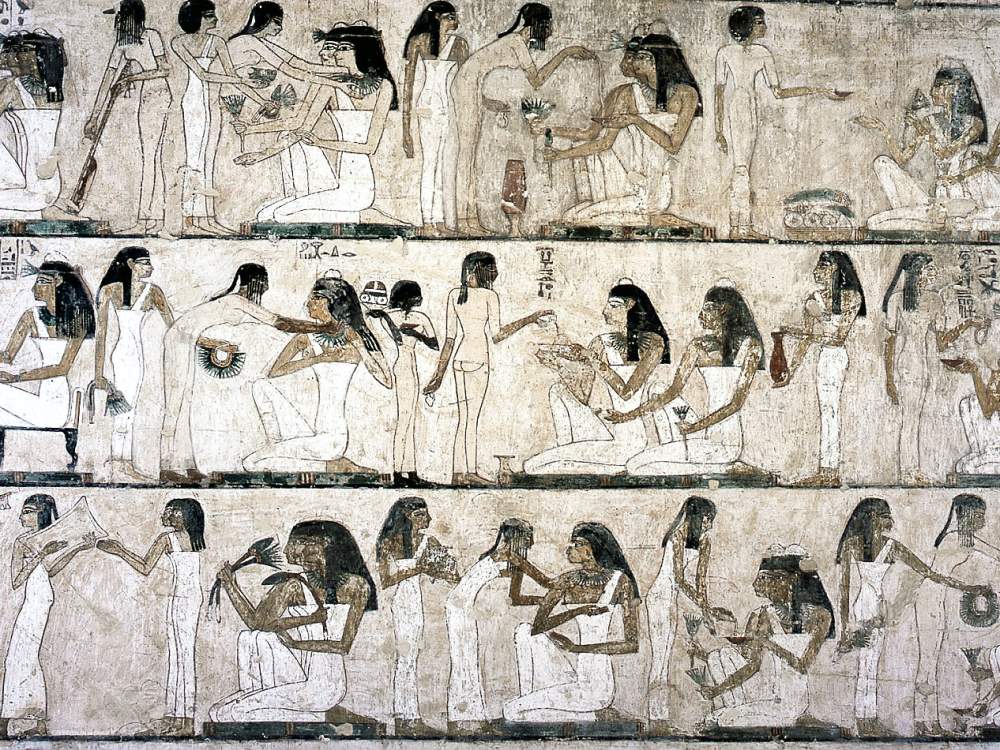

Nel Nuovo Regno, uno dei momenti di massimo splendore dell’antico Egitto, la figura femminile tornò a essere più proporzionata e ispirata a canoni di bellezza più antichi. In quest’epoca la pittura egizia toccò il suo apice e le cappelle funerarie che i funzionari si fecero preparare lungo la riva ovest di Luxor fornirono agli artisti occasione e pretesto per dare libero sfogo al proprio estro. Nel contesto di una decorazione canonica e fortemente influenzata dalla tradizione, pittori di cui non conosciamo il nome, ma dotati di incontestabili genio, umore e fantasia, riuscirono a inserire vivide immagini tratte dalla vita di tutti i giorni e, tra queste, raffigurazioni femminili di tale bellezza e sensualità da travalicare il passare dei secoli e giungere a emozionare ancora oggi coloro che si trovano ad ammirarle.

Una delle immagini femminili più cariche di sensualità è riprodotta nella cappella funeraria del visir Rekhimra (XV secolo a.C.) a Luxor Ovest. Al centro della scena del banchetto femminile si trova la figura di una giovanissima ancella in procinto di servire da bere a una delle invitate. La ragazzina è ritratta di spalle, il volto parzialmente coperto da una tendina di trecce sottili. Indossa un vestito attillato e trasparente attraverso il quale risulta ben visibile la forma dell’acerbo fondoschiena che culmina in una vita alta e sottile. Per servire da bere l’ancella compie una torsione quasi completa del busto.

La disposizione della figura è quasi unica nell’arte egizia ed è talmente aggraziata da restituire in modo mirabile la tranquilla e inconsapevole sensualità insita nella giovane età. La centralità dell’immagine e il suo movimento appena accennato creano un punto focale intorno al quale gira tutta la scena. Altre giovani ancelle si affaccendano tra le invitate in un felice e gioioso contrappunto tra la bellezza vibrante e innocente delle fanciulle e quella composta e matura delle convitate.

CINQUANTA SFUMATURE DI LAPISLAZZULI

Amore e desiderio nell'antico Egitto

1. Parole antiche per aneliti senza tempo

2. Egyptian gods do it better!

3. L'amore cosmico

4.1 L'antica bellezza

4.2 L'antica bellezza

5. il tempo delle tilapie in fiore

6.1 Il Pornopapiro di Torino

6.2 Un intrattenimento musicale particolare

Sovrani: Da destra a sinistra: Chefren (Cairo, Museo Egizio); Thutmosi III (Luxor, Museo di Arte Antica); Tutankhamon (Cairo, Museo Egizio); Ramesse II (Tempio di Luxor). Fotografie ed elaborazione grafica: Francesco Tiradritti; © Francesco Tiradritti

Statua del Sommo sacerdote di Amun Ramessunakht in posa da scriba. Il babbuino dietro la testa testimonia una venerazione verso Thoth e le pieghe stilizzate sotto il petto indicano agiatezza. XII secolo a.C. Cairo, Museo Egizio. Fotografia: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

Statua del Grande Maggiordomo della Divina Adoratrice Harwa in posa da sovrintendente. Fine dell’VIII-inizio del VII secolo a.C. Asswan, Museo della Civiltà Nubiana. Fotografia: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

Frammento superiore di statua di Montuemhat come «Calvo di Hathor». L’iscrizione geroglifica è una minaccia alle donne che non avrebbero compiuto offerte. Prima metà del VII secolo a.C. Cairo, Museo Egizio. Fotografia, copia ed elaborazione grafica: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

La dea Hathor e la regina Nefertari dalla decorazione della Tomba di Nefertari nella Valle delle Regine a Luxor. Metà del XIII secolo a.C. Fotografia: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

Statua in calcare dipinto della dama Sepa. Antico Regno: XXVII secolo a.C. Parigi, Museo del Louvre. Fotografia: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

Statua in calcare dipinto di Satmeret. Antico Regno: fine del XXIV secolo a.C. Cairo, Museo Egizio. Fotografia: F. Tiradritti; © F. Tiradritti

Cappella funeraria di Rekhmira. Particolare della scena di banchetto femminile. Tebe Ovest. XVIII dinastia (XV secolo a.C.) Fotografia: Carlos De La Fuente; © Associazione Culturale per lo Studio dell’Egitto e del Sudan Onlus

Altri articoli dell'autore

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)

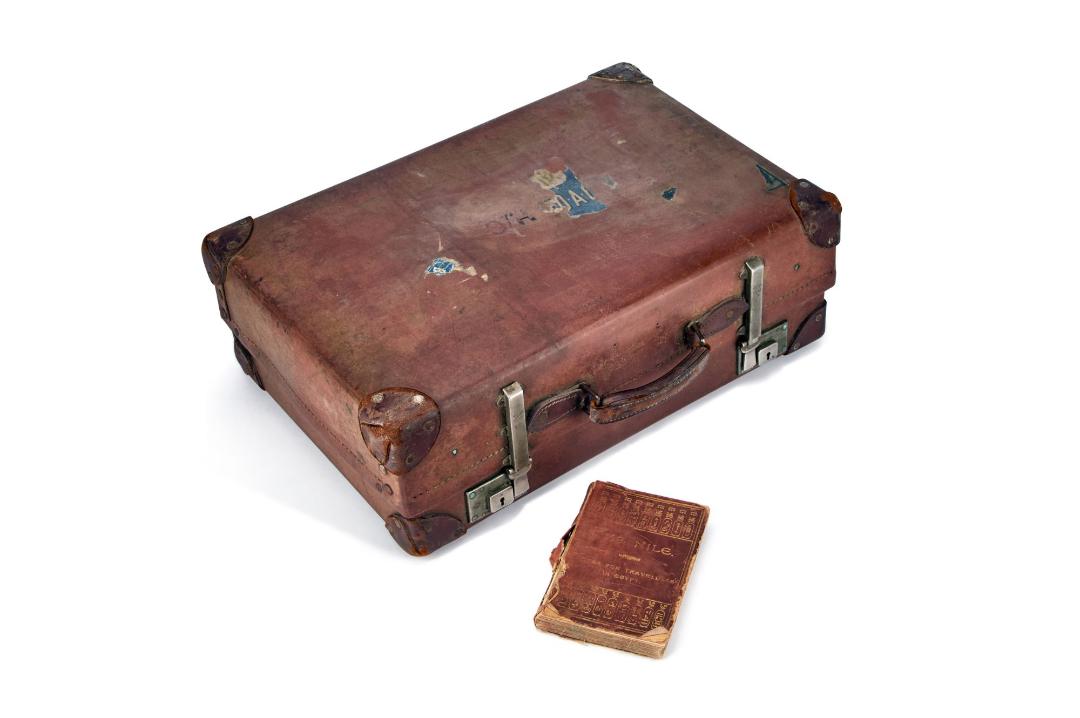

Ci sono perplessità sul «sabbioso» e «polveroso» cimelio, di proprietà del famoso scopritore della tomba di Tutankhamon, battuto all’asta a 12mila sterline