Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

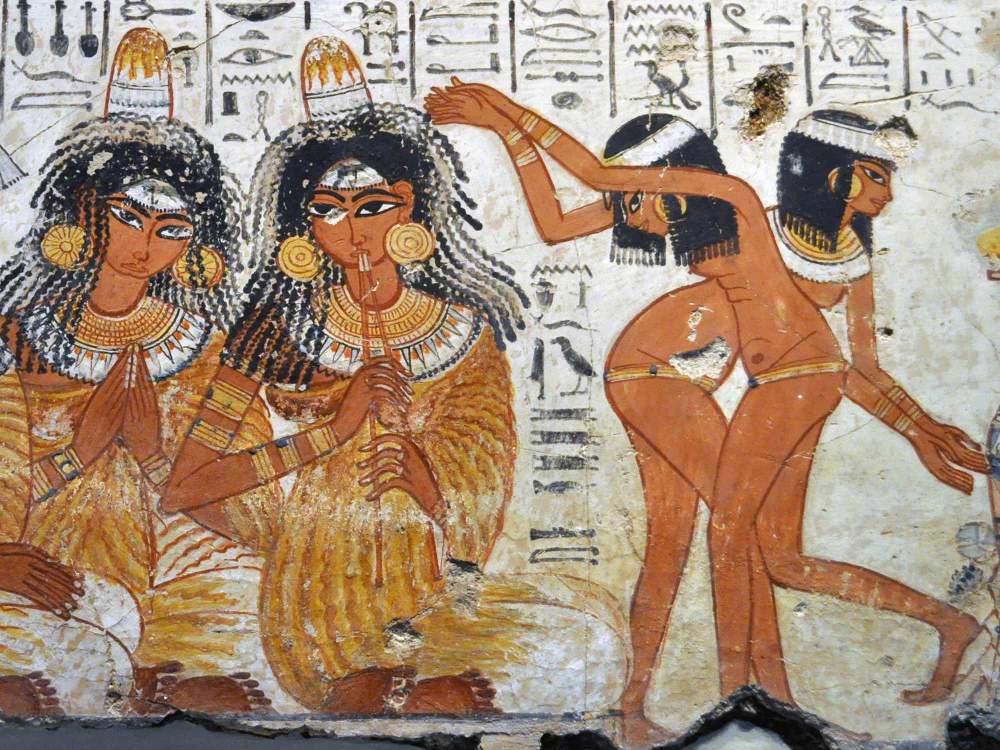

Leggi i suoi articoliLa bellezza assume forme adolescenziali anche nella decorazione asportata dalla cappella funeraria di Nebamun (metà del XIV secolo a.C.) attualmente conservata al British Museum di Londra. Su uno dei frammenti di intonaco dipinto si stagliano le immagini di due giovani ballerine i cui esili corpi, coperti soltanto da un’ampia collana e una sottile cintura, si intrecciano in un passo di danza che prevede di tenere il tempo battendo le mani una da una parte e una dall’altra.

Il nitore e la semplicità delle due figurine si contrappone alla ricchezza e alla complessità del vicino gruppo con cantanti e flautista ispirato a standard di bellezza femminile più maturi. Sopra la scena corre un’iscrizione geroglifica che riporta con tutta probabilità le parole del brano eseguito. Malgrado la frammentarietà è possibile capire che si tratta di un’ode in cui sono menzionati il dio Ptah di Menfi, quello della terra Geb e le loro creazioni:

«… il profumo che Ptah ha dato.

Geb ha perpetuato la propria bellezza in ogni corpo.

Ptah ha compiuto queste cose con le proprie mani per rallegrare il proprio cuore.

Ora i canali sono nuovamente colmi d’acqua

E la terra è inondata con ciò ch’egli ama»

Che il brano sia correlato con la bellezza femminile è esplicitato attraverso un gioco di interscambio tra testo e immagine reso possibile dalla natura pittografica della scrittura geroglifica. La parola «bellezza» occupa infatti una posizione centrale rispetto al gruppo delle cantanti e della flautista rendendo perciò chiaro che è a queste che si riferisce. L’accenno all’inondazione annuale del Nilo richiama invece il momento più importante dell’anno, dato che l’evento segnava l’inizio di ogni nuovo ciclo vitale. L’accostamento tra bellezza e la piena del fiume consente di elaborare un’allegoria incentrata sul potere fertilizzante delle acque.

La difficoltà insita nel fatto che in cosmogonia Geb è maschio viene superata attraverso il perpetuarsi della sua bellezza in corpi femminili. Il terreno si trasforma in terra che può così essere fecondata dall’acqua grazie alla forza vivificatrice del limo. La canzone sulla parete della cappella funeraria di Nebamun si rivela perciò un’ode che celebra l’amore sublime degli dei per gli esseri umani la cui manifestazione si rinnova ogni anno attraverso la fecondazione dell’Egitto da parte del fiume.

Anche l’immagine delle celeberrime suonatrici della cappella funeraria del sacerdote Nakht (prima metà del XIV secolo a.C.) risulta inserita in una scena di banchetto femminile. Le figure sono stavolta quelle di tre donne le cui forme, pur giovanili, mostrano una piena e rigogliosa maturità sessuale. Il gruppo è centrato sulla liutista, nuda a eccezion della collana e della cintura come nel caso delle ballerine di Nebamun.

Ad attrarre l’attenzione è il contrasto tra il colore ocra della sua pelle e il bianco dei vestiti della flautista alla sua destra e dell’arpista alla sua sinistra. La stoffa è comunque trasparente e non lascia nulla all’immaginazione. La posizione della figura centrale (gamba destra piegata e viso rivolto all’indietro) suggerisce il ritmo della musica, ribadito attraverso la linea obliqua che inizia con il braccio della flautista, prosegue lungo il manico del liuto e termina alla sommità dell’arpa.

Nell’Egitto degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso le suonatrici di Nakht erano assurte a icona e la loro immagine campeggiava su uno dei poster realizzati per promuovere il turismo nel Paese. La nudità della liutista rendeva la scelta coraggiosa. All’epoca il nudo femminile destava ancora scalpore, figurarsi in un Paese a maggioranza musulmana. L’Egitto tentava però allora di aprirsi al mondo e attrarre turisti. Non vi potevano essere migliori ambasciatrici. La loro antica bellezza riusciva a incarnare bene le donne di quegli anni, impegnate in una lotta per l’emancipazione che passava anche attraverso la rivendicazione della libertà di scelta nel modo di proporsi al mondo.

Nell’antico Egitto l’incarnazione della bellezza era appannaggio quasi esclusivo della donna. Malgrado anche gli uomini venissero raffigurati astrattamente giovani, mancava però quell’interesse verso la piacevolezza delle forme presente invece nelle immagini femminili.

Tra le poche figure maschili in cui è rintracciabile la volontà di porre l’accento sulla fisicità ci sono le due scene in rilievo che riproducono movimenti della danza «tjeref» sulle pareti del cenotafio del Grande Maggiordomo della Divina Adoratrice Harwa (fine VIII - inizio VII secolo a.C.) a Luxor Ovest. Il ballo era eseguito da una coppia di ballerini nudi e la sua raffigurazione è attestata almeno a partire dalla metà del III millennio a.C.

Ne esistono perciò numerosi esempi e la versione riprodotta nella Tomba di Harwa riprende proprio quelli più antichi in linea con l’atteggiamento di recupero del passato definibile come «rinascimentale» che caratterizzò tutta l’epoca in cui visse l’importante funzionario. La qualità esecutiva della danza «tjeref»nella Tombadi Harwa surclassa però i modelli di riferimento e rende l’opera un capolavoro artistico in cui la bellezza maschile trova la sua più piena esaltazione.

I ballerini sono un condensato di palpitante virilità trasmessa attraverso la restituzione accurata (in accordo con i mezzi espressivi a disposizione degli artisti egizi) della muscolatura. A ogni passo di danza corrisponde una diversa riproduzione delle fasce muscolari di braccia e gambe. Il busto e il volto rimangono invece fissati nella consueta astrazione privando le figure di qualsiasi caratterizzazione. L’attenzione risulta perciò concentrata sugli arti, protagonisti assoluti del movimento. I due momenti della danza riprodotti corrispondono ad altrettanti stati di tensione corporea: a destra i ballerini si affrontano e sollevano una gamba quasi rilassati, a sinistra, continuando a tenersi per mano, si distanziano l’uno dall’altro dandosi le spalle.

In questo secondo passo la tensione muscolare delle braccia è al massimo e suggerisce un repentino ritorno alla posizione inziale. L’artista o gli artisti che realizzarono questa versione della danza «tjeref»,spingendosi oltre il puro dato rappresentativo, riuscirono a porre in pieno risalto la forza e l’energia che costituiscono l’attrattiva maggiore nelle figurazioni virili.

I ballerini di Harwa costituiscono comunque un caso isolato nel panorama figurativo egizio dove l’attenzione estetica restò sempre concentrata sulla figura femminile. Non molto diversa è la situazione in letteratura dove protagoniste indiscusse della bellezza sono leggiadre fanciulle. Tra gli esempi più antichi vi è quello di uno dei racconti del Papiro Westcar (la versione tramandata risale al II millennio a.C.) dove il sacerdote Djadja-em-ankh suggerisce a Snefru (padre di Cheope; prima metà del XXVI secolo a.C.) di vincere la noia osservando le più belle donne della sua residenza remare sulle acque tranquille del lago artificiale annesso al palazzo reale. A Snefru l’idea va subito a genio:

«E allora farò remare! Portatemi venti remi d’ebano intarsiati in oro che abbiano le impugnature in legno-seqeb e siano intarsiate in oro fino. Portatemi venti donne già sviluppate tra le più belle per le loro membra, con seni acerbi, la treccia della giovinezza e che non abbiano ancora partorito. Si faccia anche in modo di portarmi venti reti e si diano queste venti reti a queste donne al posto dei loro vestiti»

Gli ordini del sovrano vengono eseguiti senza indugio. Le ragazze cominciano così a remare e Snefru si compiace a osservarle. Il divertimento si interrompe quando una delle capovoga perde un pendente in turchese. La fanciulla comincia a fare i capricci e si rifiuta di tornare a remare. Il monile le è molto caro che non si accontenta di quello identico prontamente offertole da Snefru. Viene allora chiamato Djadja-em-ankh, che oltre sacerdote è anche mago. Questi prende la metà dell’acqua del lago e la pone sopra la restante riuscendo così a recuperare il pendente. Djadja-em-ankh rimette infine tutto a posto e il passatempo del sovrano può riprendere.

Malgrado la brevità del racconto la descrizione delle rematrici (come quella dei remi, d’altronde) è assai precisa e dà bene il senso di quelli che erano considerati i canoni di bellezza femminile all’epoca in cui il documento fu redatto. Oltre alle scontate osservazioni sull’aspetto fisico secondo le quali le rematrici dovevano essere «fatte bene» («belle per le loro membra») le parole di Snefru delineano donne già sviluppate, ma con seni acerbi e la treccia della giovinezza e che non hanno ancora partorito: ovverosia ragazze molto giovani, ma non necessariamente vergini.

Tra la descrizione dei remi della barca e quella delle rematrici non esiste grande differenza e dà il senso della considerazione che un sovrano egizio (e con lui l’autore e i destinatari del racconto) poteva avere delle donne. In entrambi i casi si tratta di cose considerate belle e pregiate. Nel caso dei remi, il pregio è espresso attraverso una selezione di materiali di difficile reperimento in Egitto. Per quanto riguarda le rematrici, invece, la preziosità risiede nel delinearne un modello femminile che allora doveva essere raro da trovare: bellissime adolescenti in grado di procreare, ma che non avevano ancora partorito.

La gioventù era un valore indiscusso nella bellezza femminile ancora nel XIII secolo a.C., momento al quale possono essere attribuite le più celebri poesie d’amore dell’antico Egitto. Giovanissima, forse anche più delle rematrici di Snefru doveva essere la protagonista del primo dei sette «palazzi» del Papiro Chester Beatty I che può essere annoverato senza ombra di dubbio tra i capolavori della poesia amorosa mondiale.

È un giorno di tremilatrecento anni fa. Da qualche parte in Egitto un giovane sta aspettando che la bellezza locale si mostri. La conosce bene, ha avuto modo di vederla e di parlarci e ne è chiaramente invaghito. Come ogni innamorato sente il bisogno di fare conoscere al mondo intero quanto splendido sia l’oggetto del proprio desiderio:

«L’unica, l’Altra che non ha eguali

Quanto a bellezza tra tutte.

Vederla è come la “Stella che appare”

all’inizio di una buona annata

Luminosa e perfetta, splendente di aspetto.

Piacevole è lo sguardo quando ammicca

Dolci sono le sue labbra quando parla

Senza ch’ella abbia parole di troppo.

Lungo è il suo collo, splendente il suo seno

Di vero lapislazzuli sono i suoi capelli

Le sue braccia sono ricolme d’oro,

le sue dita sono come boccioli di loto.

Languido è il fianco,

Intatto è quello che sta al centro,

Le sue gambe prolungano la sua bellezza.

Leggiadro è il suo piede quand’ella incede nella piana

E afferra il mio cuore quando si mette a correre.

Ella fa sì che i colli di tutti gli uomini

Restino voltati ad ammirarla.

La felicità spetta a colui che l’abbraccia.

Sarà il primo degli amanti!

Guarda! Eccola che esce fuori!

Come codesta: l’Unica»

L’ignoto autore dei «palazzi» del Papiro Chester Beatty I riesce ancora una volta a creare un’immagine di tale leggiadria e freschezza da cancellare i secoli di distanza trascorsi da quando scrisse questi versi. Il componimento è talmente vivido che non è davvero difficile immaginarselo in attesa di vedere apparire la ragazza che gli ha rapito il cuore. Come se si trovasse in compagnia di un immaginario amico, la descrive. Lo fa cominciando nel modo più scontato, ovverosia affermando che come lei non c’è nessuno. L’unicità dell’Altra insiste sul numero «uno», rimando al fatto che il componimento è il primo dei sette «palazzi». L’attesa della comparsa dell’amata è spunto per un paragone divino con la Stella per eccellenza: Sirio, la cui levata eliaca estiva annunciava la piena del Nilo e l’inizio del nuovo anno.

Il poeta passa poi a descrivere l’Altra non lesinando paragoni con quanto di più prezioso esista sulla terra. L’attenzione resta però concentrata sui capelli e sulla pelle. I primi sono equiparati al lapislazzuli con un richiamo ai riflessi blu che una chioma corvina in movimento emana sotto i raggi del sole. Anche la carnagione è descritta nel momento in cui viene illuminata. È brillante, splendente e rimanda all’oro, il metallo il cui colore simboleggiava il sole. Le dita dell’Altra sono invece paragonate ai boccioli del loto a indicarne non tanto il candore, quanto la delicatezza. Quest’immagine precorre quella omerica dell’Aurora «dalle rosee dita». Con il trascorrere dei secoli cambiò il fiore, ma restò inalterato il paragone tra i petali e l’eleganza e leggerezza della gestualità delle dita femminili.

La descrizione dell’Altra non è soltanto fisica, ma prevede anche accenni morali. La fanciulla è misurata nel parlare, una dote che gli egizi tenevano in grande conto sia negli uomini sia nelle donne. In risalto è anche posta la verginità della fanciulla, menzionata, in modo anatomicamente corretto tra la descrizione dei fianchi e delle gambe. Il verso è esplicito, ma ha evidentemente urtato la sensibilità di quanti, e sono tantissimi, hanno tradotto il «palazzo». «Quello che sta al centro» è stato invariabilmente trasformato in «fianchi», «vita» o «anche», scartando la possibilità che l’espressione non fosse altro che un eufemismo per indicare il sesso femminile.

Nell’intento di mantenere inalterata l’eleganza del testo, si è qui scelto di tradurre con «intatto» il verbo che in realtà significa «legato» e che indurrebbe a dare credito all’idea che l’infibulazione fosse già praticata nell’antico Egitto, possibilità suggerita dal fatto che tale pratica è ancora oggi conosciuta in arabo come «al-khitān al-firaʿūnī» («circoncisione faraonica»).

La descrizione dell’Altra continua a scendere e termina con i piedi e l’effetto che l’incedere della fanciulla provoca nel poeta, non certo l’unico a subirne il fascino. I due versi successivi evocano infatti l’immagine degli uomini che si voltano al suo passaggio e rimangono pietrificati al vedere cotanta bellezza.

La protagonista del canto d’amore è adolescente e possiede il fascino ancora inconsapevole, e proprio per questo irresistibile, tipico della sua giovane età. Trabocca di vita che riverbera attraverso la lucentezza delle chiome e il brillante candore della carnagione. Proprio come una stella. La pulsante vitalità è ulteriormente amplificata dai movimenti aggraziati e leggiadri.

La descrizione dell’Altra è però soltanto un preludio al climax della lirica che viene raggiunto nei versi finali con l’effettiva e improvvisa apparizione della fanciulla. Il cerchio si chiude e la parola «unica» con la quale termina il «palazzo» è la stessa utilizzata in apertura. Esiste però una sottile ma fondamentale differenza. Se all’inizio la protagonista era «unica», alla fine è diventata «Unica» in un processo di trasfigurazione che ha trasformato la fanciulla da semplice essere umano in incarnazione terrena di Hathor, la dea dell’amore.

La conclusione del componimento non coincide però con quella della storia il cui esito è anticipato dalla coppia di versi precedente a quella finale. Il poeta è chiaramente rapito dalla bellezza dell’Altra, ma è anche conscio di non essere il solo. Come spesso succede, si sente inadeguato davanti a tale magnificenza. Il suo «La felicità spetta a chi l’abbraccia» è tanto breve quanto denso di significato. Equivale a un sospiro sognante venato di gelosa delusione. È però un attimo. Il poeta si consola con una frase tagliente e velenosa che serve soprattutto per tacitare la propria insicurezza: chi avrà la splendida fanciulla sarà sì il primo degli amanti, ma di certo non l’ultimo.

A questo punto si verifica quello che l’autore (e il lettore con lui) sta aspettando: l’Altra si palesa!

Come negli altri «palazzi» del Papiro Chester Beatty I il poema si interrompe lasciando al lettore il piacere e la fantasia di immaginare la leggiadra fanciulla, splendente e radiosa nella sua bellezza in fiore che incede con passo leggiadro dirigendosi chissà dove in una giornata di più di tremilatrecento anni fa.

CINQUANTA SFUMATURE DI LAPISLAZZULI

Amore e desiderio nell'antico Egitto

1. Parole antiche per aneliti senza tempo

2. Egyptian gods do it better!

3. L'amore cosmico

4.1 L'antica bellezza

4.2 L'antica bellezza

5. il tempo delle tilapie in fiore

6.1 Il Pornopapiro di Torino

6.2 Un intrattenimento musicale particolare

Gruppo di suonatrici e ballerine. Frammento pittorico dalla tomba di Nebamun (XV-XIV secolo a.C.). Londra, British Museum, EA 37984. Fotografia: Francesco Tiradritti; © Francesco Tiradritti

Suonatrici. Riproduzione di un dipinto nella cappella funeraria di Nakht (TT 52); Riva Ovest di Luxor (XV-XIV secolo a.C.). Fotografia: Francesco Tiradritti; © Francesco Tiradritti

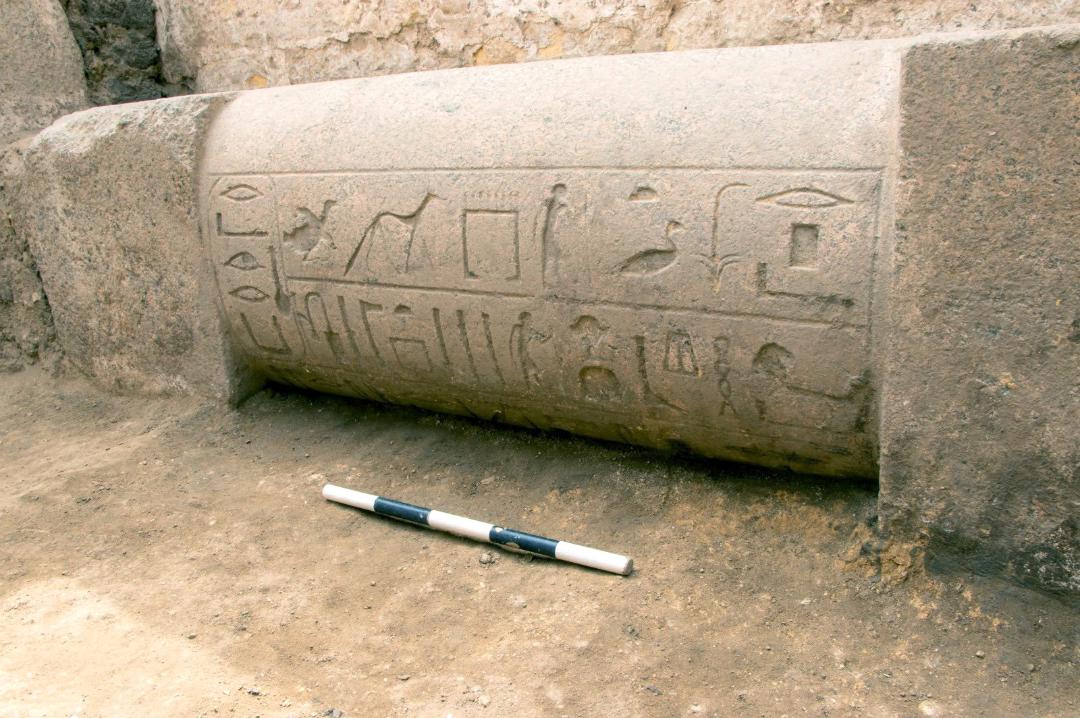

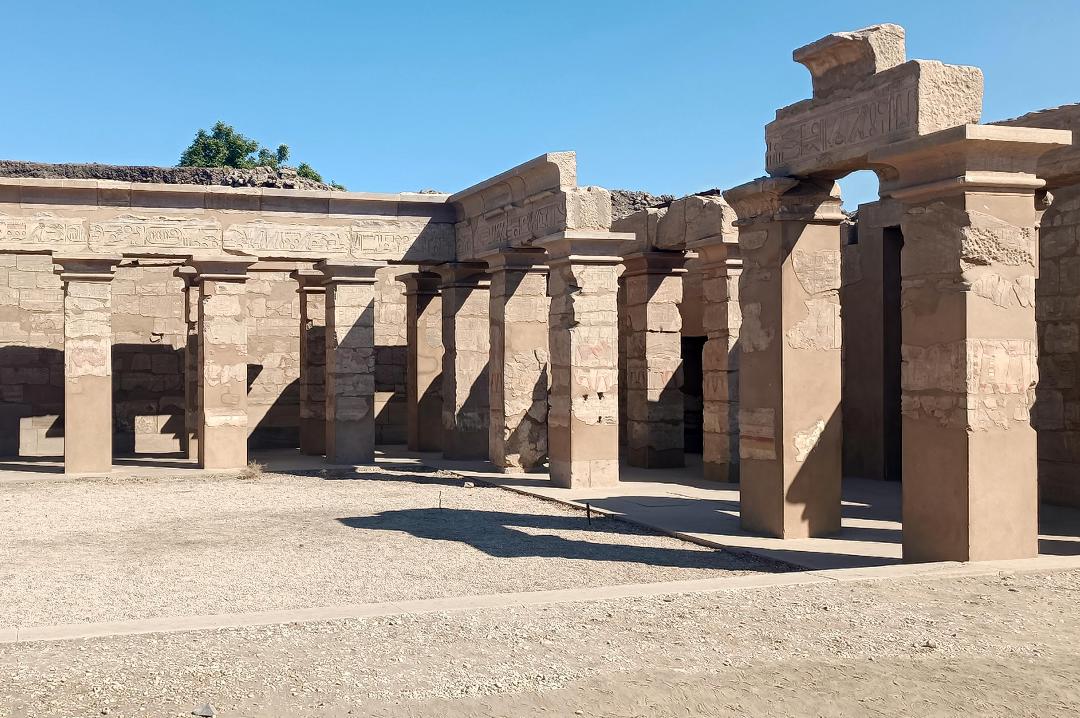

Cenotafio di Harwa. Particolare della decorazione del cortile: ballerini impegnati nella danza-tjeref; Riva Ovest di Luxor. XXV dinastia (fine dell’VIII-inizio del VII secolo a.C.) Fotografia: Giacomo Lovera; © Associazione Culturale per lo Studio dell’Egitto e del Sudan Onlus

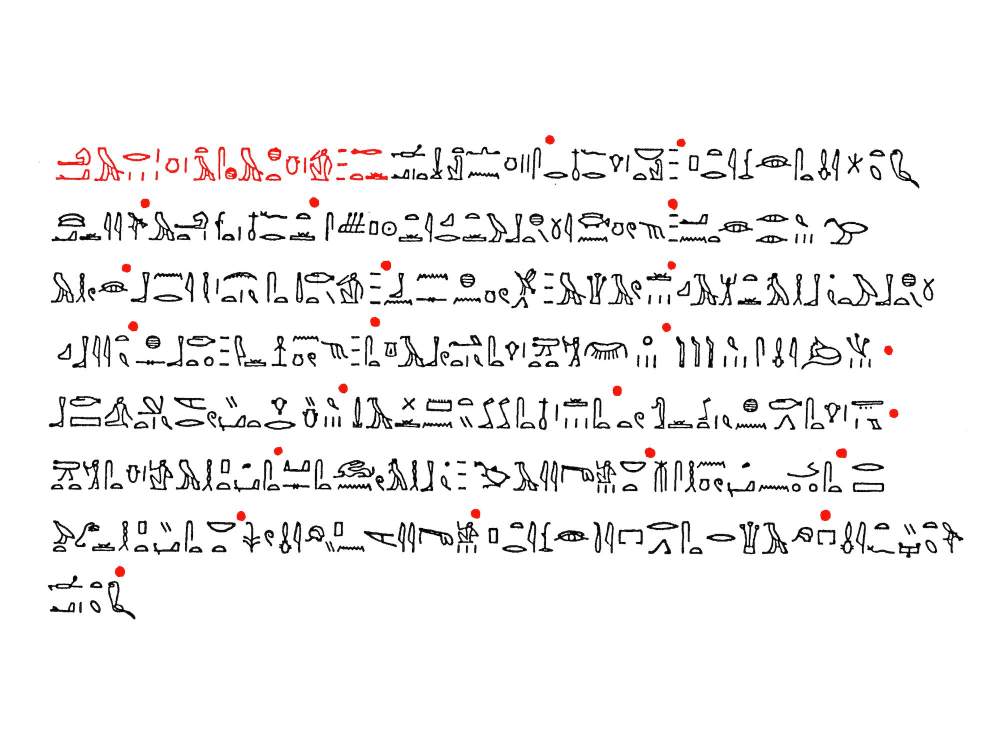

Papiro Chester Beatty I. Primo palazzo: trascrizione geroglifica di Alan H. Gardiner del «Primo Palazzo» del Papiro Chester Beatty I (v.so C 1.1-8). Elaborazione grafica: Francesco Tiradritti

Cappella funeraria di Menna. Particolare di figura di fanciulla. Tebe Ovest. XVIII dinastia (XV secolo a.C.) Fotografia: Francesco Tiradritti; © Francesco Tiradritti

Altri articoli dell'autore

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)

Ci sono perplessità sul «sabbioso» e «polveroso» cimelio, di proprietà del famoso scopritore della tomba di Tutankhamon, battuto all’asta a 12mila sterline