Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Marta Paraventi

Leggi i suoi articoliCastiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro: lungo il confine tra Toscana e Umbria, tra Valtiberina e Valdichiana si snoda la storia di questo territorio e dei maestri che ne hanno segnato, con la loro arte, centri storici, chiese, pievi e palazzi. Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello, Luca Signorelli, Rosso Fiorentino e tanti altri hanno infatti lasciato, in poco più di 40 chilometri immersi in un paesaggio rinascimentale, capolavori dell’arte che costituiscono la cifra identitaria di questi luoghi: sulla base di questa premessa i quattro Comuni si sono uniti per attivare un itinerario geografico e culturale, libero e personalizzabile, dall’evocativo titolo «Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana». Un’offerta coordinata, in un sistema unico di comunicazione e promozione, messo a punto e prodotto da Maggioli Cultura e Turismo, è a disposizione del turista e amante dell’arte: fulcro della strategia sono il portale web dedicato; la campagna fotografica dal tono emozionale; il virtual tour aereo per scoprire le quattro città ed «entrare» nei luoghi che accolgono straordinarie opere d’arte.

Bartolomeo della Gatta, «San Francesco riceve le stimmate», Castiglion Fiorentino, Pinacoteca Comunale

Castiglion Fiorentino

Come prima tappa per scoprire questa terra in cui la dolcezza e la quiete del paesaggio si conciliano con uno stile di vita ancora autentico, si parte da Castiglion Fiorentino: candidato al riconoscimento Unesco come paesaggio storico, grazie agli interventi di bonifica promossi dal 1765 dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena, è contraddistinto dalle possenti arcate in pietra del Loggiato Vasariano aperte sulla valle, rigogliosa di ulivi. Città etrusca nel cuore della Valdichiana, dal centro storico tipicamente medievale, Castiglion Fiorentino affascina per il suo impianto architettonico di mura, porte e vicoli che salgono verso il Cassero con l’alta torre. L’offerta artistica è articolata nel Sistema Museale Castiglionese, in cui spicca la Pinacoteca. Qui si possono ammirare capolavori come la «Madonna col Bambino» di Taddeo Gaddi e «San Francesco riceve le stimmate» di Bartolomeo della Gatta (1487), considerato da Giorgio Vasari la personalità più rilevante per l’arte aretina del secondo Quattrocento dopo Piero della Francesca: commissionato dalla Confraternita della Misericordia, il dipinto si connota per la forza plastica dei personaggi e per la resa naturalistica del luminoso paesaggio, rivelando la profonda conoscenza della pittura di Luca Signorelli. Girando per il borgo possiamo anche scoprire l’affresco staccato con il potente «Compianto sul Cristo morto» proprio di Luca Signorelli (1502 ca, Museo della Pieve di San Giuliano); la monumentale tavola della «Pala di san Giuliano» di Bartolomeo della Gatta (1486, Collegiata); il «Cristo risorto» di Francesco Vanni, capolavoro del Manierismo senese (1599 ca, Chiesa del Gesù).

Donatello, «Madonna con il Bambino» (particolare), Citerna, Chiesa di San Francesco (sagrestia)

Citerna

Dalla Toscana si passa alla vicina Umbria per perdersi nel borgo di Citerna, che domina dall’alto la valle del Tevere: inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, punto di passaggio del Cammino di san Francesco, è circondata da mura medievali dove si apre il percorso di ronda. Emblema di Citerna è la «Madonna con il Bambino» di Donatello che si può scoprire dopo aver apprezzato, nel cuore del centro storico, nella trecentesca Chiesa di San Francesco, la «Deposizione di Cristo dalla Croce» di Nicolò Circignani detto il Pomarancio, il «Cristo in gloria» attribuito a Raffaellino del Colle, gli affreschi riferiti alla bottega di Luca Signorelli e anche una terracotta robbiana. Entrando in punta di piedi nella sacrestia della chiesa, infatti, ecco che si ammira la devozionale «Madonna con il Bambino» in terracotta policroma (alta 114 cm), attribuita a Donatello. Il suo ritrovamento avvenne nella stessa chiesa nel 2001, durante l’attività di catalogazione, da parte di una giovane storica dell’arte, Laura Ciferri, che notò l’opera in maniera del tutto casuale. Dopo uno studio approfondito, nel 2005 la scultura fu ricondotta a Donatello, come opera giovanile (1415-20), contraddistinta dalla purezza dei lineamenti del volto della Madonna che, avvolta da vesti ben panneggiate, tiene in braccio il Bambino, colto in un momento di gioiosa vivacità. Nel 2010, dopo un accurato restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la scultura è stata riportata alla colorazione originale.

La sala che accoglie la Madonna del Parto di Piero della Francesca; il visitatore oltre a contemplare l’opera e leggere le sentite invocazioni alla Vergine da parte di donne prossime alla gravidanza o desiderose di avere figli, lasciate in un cestino, può approfondirne la conoscenza attraverso un agevole percorso digitale

Monterchi

Dopo Citerna, si torna in Toscana, in provincia di Arezzo per visitare due splendidi luoghi, Monterchi e Sansepolcro, entrambi legati al nome di Piero della Francesca. Monterchi è un paese medievale cresciuto attorno al castello, su diversi piani digradanti che giungono in alto fino alla Torre Civica con la tipica piazzetta. All’ingresso del centro storico si è accolti dalla «casa» della «Madonna del Parto»: si tratta dell’ex scuola elementare trasformata nel museo di una sola opera, realizzata da Piero per una chiesa, al confine tra il territorio di Monterchi e quello di Citerna, chiamata Santa Maria a Momentana, luogo noto fin dall’antichità per tradizioni e rituali legati alla fertilità. Prima di entrare nella stanza che conserva l’affresco pierfrancescano, risalente alla metà del Quattrocento, il visitatore può godersi un interessante video che lo immerge nel contesto rinascimentale e matematico della poetica dell’artista. L’opera si mostra, ottimamente illuminata, nella piccola sala buia che permette di ammirarla in religioso silenzio. La Madonna è collocata al centro di una tenda preziosa foderata di pelli di vaio, come fosse un’apparizione; nel contempo la percepiamo viva e reale nella sua freschezza di ragazza poco più che adolescente, dalla pelle chiara e luminosa, alta e altera, consapevole e fiera della sua gravidanza avanzata che mostra, proteggendola, ai fedeli.

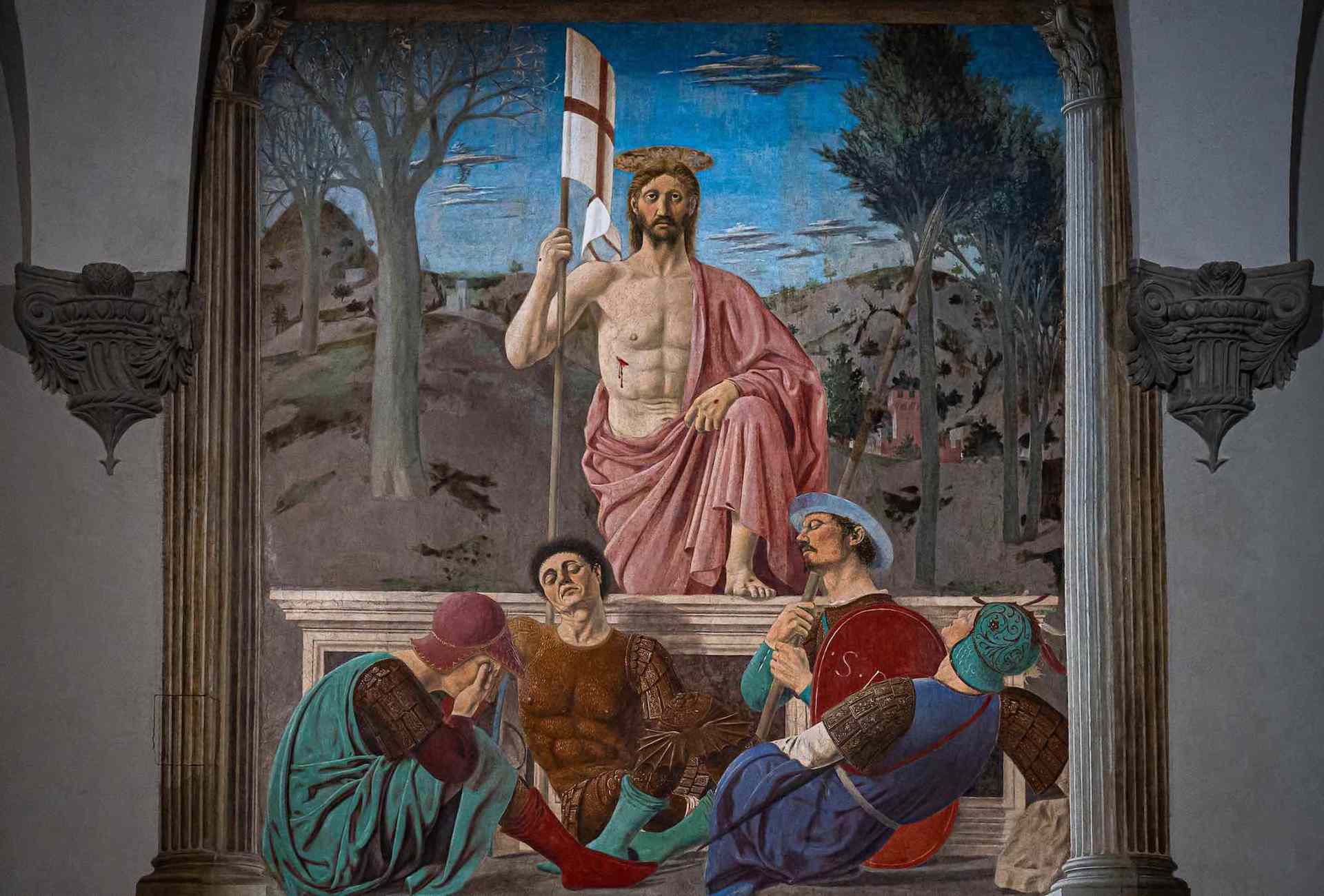

Piero della Francesca, «Resurrezione», Sansepolcro, Museo Civico

Sansepolcro

Dopo questa esperienza, che può raggiungere vette di autentico misticismo, ci si dirige nella terra natale di Piero: posta all’incrocio tra quattro regioni nel centro dell’Italia si apre Sansepolcro, anfiteatro naturale nell’alta valle del Tevere, ai piedi dell’Appenino toscano. Chiuso nella sua cinta muraria, nel centro storico il borgo ospita la Casa natale di Piero della Francesca, la Cattedrale, con il «Volto Santo» e l’«Assunzione di Cristo» di Perugino (1510 ca), la Chiesa di San Lorenzo, con la conturbante «Deposizione» di Rosso Fiorentino (1528 ca), recentemente restaurata, e la Chiesa di Sant’Antonio Abate, che custodisce lo Stendardo della «Crocifissione» di Luca Signorelli. L’immersione nelle opere di Piero avviene nel Museo Civico, ospitato nel medievale Palazzo della Residenza o dei Conservatori del Popolo, unico edificio al mondo a contenere più di tre opere del maestro: il polittico della «Madonna della Misericordia» (1445-62), un’opera straordinaria su fondo oro che rappresenta una delle poche opere documentate di Piero e anche una delle prime commissioni da lui avute a Sansepolcro; la «Resurrezione» (1460-68), simbolo della città ed esempio di maestria prospettica, dove il Cristo emerge dal grande sarcofago di pietra con una posa maestosa e autorevole che rende unico il dipinto; e due affreschi staccati raffiguranti san Giuliano e san Ludovico di Tolosa. Visitando il ricco museo con capolavori di Raffaellino del Colle, Pontormo, Santi di Tito, si nota il «Polittico di san Giovanni in Val d’Afra» di Matteo di Giovanni, sprovvisto del pannello centrale: qui, un tempo, si stagliava il celebre «Battesimo di Cristo» di Piero (National Gallery di Londra), manifesto della pittura di luce, volume e prospettiva dell’artista che avrebbe plasmato il Rinascimento italiano e influenzato profondamente il linguaggio del nostro Novecento.

Altri articoli dell'autore

Prosegue ad Ascoli Piceno il programma di valorizzazione delle opere che furono danneggiate dai sismi del 2016-17 e del 2022

Quattro disegni e 38 sculture dell’artista marchigiano sono i protagonisti di un percorso multisensoriale nel Museo Statale Tattile Omero di Ancona

La Fondazione Cassa di Risparmio della città marchigiana ospita a Palazzo Bisaccioni una quarantina di opere realizzate tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio degli anni Sessanta

Le cinque stanze sono state restaurate e riallestite. Accolgono tra l’altro il camerino dorato di Guidubaldo e la «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca