Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Bandarin

Leggi i suoi articoliL’iscrizione del centro di Asmara nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2017 è stata celebrata, in Italia e in Africa, come dimostrazione dell’importanza di un patrimonio urbano moderno che, pur realizzato in epoca coloniale, è poi divenuto emblema della nuova Africa, e dell’Eritrea indipendente. L’Italia occupò l’Eritrea, la «colonia primigenia», nel 1889, e nel 1897 trasferì la sua capitale a l’Asmara, dove le condizioni climatiche sono, per via dell’altitudine (2.300 metri), molto migliori di quelle, davvero infernali, del porto di Massaua.

All’epoca, nell’area si trovavano quattro antichi villaggi, unificati nell’insediamento di Arbate Asmera (in lingua tigrina «Loro [le donne] hanno portato l’unità [tra i quattro villaggi]»), dove si era stabilito, verso la metà dell’Ottocento, il regno locale di Bahr Negash Gurade Zeray e poi, successivamente e prima dell’arrivo degli italiani, quello di Ras Alula del Tigrai. Il generale Antonio Baldissera, che aveva guidato le forze di occupazione dell’Eritrea ed era diventato governatore generale dell’Eritrea nel 1896 dopo la sconfitta di Adua, al posto del tenente generale Oreste Baratieri, fece costruire due fortini ai lati della valle dove si trovavano i villaggi, il Campo Cintato e il Forte Baldissera (chiamato anche Forte Biet Mekae dagli eritrei).

Nei primi dieci anni della colonia, una serie di infrastrutture stradali (poi divenute il «Corso del Re», oggi Nafka Avenue) e di edifici pubblici furono realizzati sotto la direzione dei primi governatori generali civili, Ferdinando Martini (dal 1897 al 1907) e Giuseppe Salvago Raggi (dal 1907 al 1915). Nel 1908 venne approvato il primo Piano Regolatore Generale, largamente basato sul modello della griglia urbana, ritenuto allora il più efficiente per le città di fondazione. Tuttavia, sia per le particolari condizioni orografiche di Asmara, sia per l’emergere di un nuovo pensiero urbanistico, lo schema a griglia non venne mai completamente realizzato.

L’influenza delle teorie dello zoning, sostenute fin dal 1870 da Reinhard Baumeister in Germania e poi da Ebenezer Howard in Inghilterra, era ben presente nel Piano dell’Asmara, che articolava il territorio urbano in quattro aree: la prima per gli europei, la seconda con carattere misto europeo ed eritreo, la terza per la popolazione indigena e la quarta per l’industria. Ma solo nel 1913, grazie alla qualità tecnica del nuovo ingegnere capo, Odoardo Cavagnari (1868-1920), si arrivò a una definizione più completa dello schema urbanistico, basato sì sul sistema a griglia, ma con molte variazioni e adattamenti finalizzati a dare all’Asmara un volto «italiano».

Lo schema prevedeva la realizzazione di un asse maggiore, viale Mussolini (oggi Harnet Avenue) e di un asse diagonale lungo il corso del fiume Mai Bela che divide la città in due. L’assetto complessivo si dimostrò efficace nella prima fase di sviluppo della colonia, anche per la limitata dimensione della popolazione europea (circa 4mila persone). Con l’avvento del fascismo in Italia (1922) e soprattutto con la maturazione del piano di conquista dell’Etiopia da parte di Mussolini, lo sviluppo di Asmara subì una potente accelerazione. Già nel 1933 si diede avvio a lavori di pavimentazione e di realizzazione di infrastrutture idrauliche e sanitarie. Ma fu a partire dal 1935 e fino al 1941 che Asmara divenne la base per la conquista e per la colonizzazione dell’Etiopia. In quel periodo, un enorme afflusso di militari e civili portò la popolazione a oltre 100mila unità, di cui oltre 50mila italiani. Intere aree vennero urbanizzate per permettere l’insediamento della nuova popolazione, venne realizzato un moderno aeroporto con linee dirette per Roma e persino una teleferica di 75 chilometri, la più lunga del mondo, per collegare Asmara al porto di Massaua.

Nel 1937 fu lanciato un concorso per aggiornare il piano di Cavagnari del 1913, curato direttamente da Marcello Piacentini. Uno scandalo, che coinvolse il governatore Vincenzo De Feo per avere truccato il concorso al fine di favorire il proprio progetto, si concluse con la sua rimozione e l’affermarsi della visione «umanistica» dell’architetto Guido Ferrazza (1887-1961), appoggiato dal nuovo governatore Giuseppe Daodiace (dal 1937 al 1940). Durante la gestione di Ferrazza videro la luce alcune delle strutture architettoniche principali della città, come la piazza centrale del mercato con un ampio colonnato ad arcate e con fontane ornamentali, in uno stile eclettico tra il romano e l’islamico, e il largo Libia, su cui si affaccia la grande Moschea, completata nel 1938.

Nello stesso anno, Mussolini decise di inviare ad Asmara l’architetto Vittorio Cafiero (1901-1981), con il compito di mettere ordine nella pianificazione urbanistica e progettare una nuova espansione della città, in vista dell’afflusso crescente di coloni italiani. Cafiero puntò (sono di quell’anno le leggi razziali) su una maggiore segregazione tra la popolazione europea e gli eritrei, utilizzando la zona a carattere misto come «tampone» per creare di fatto due città, una ben infrastrutturata, con un livello di servizi europei, e l’altra, per i nativi, con servizi molto più basilari.

Alla fine del decennio, Asmara era una grande città che celebrava i fasti dell’impero e si qualificava come un centro di primaria importanza nel contesto africano. Fu in quegli anni che venne realizzato uno straordinario complesso di architetture moderne, tra le più creative e audaci di tutta la vicenda modernista in Italia e in Europa. Il fulcro di tutte le principali realizzazioni fu, naturalmente, il viale Mussolini, dove si trova la Cattedrale e Missione Cattolica di Oreste Scanavini che domina la città con il suo campanile, costruita in stile eclettico ma con evidenti reminiscenze islamiche. Seguono la Casa del Fascio di Bruno Sclafani, il Gran Teatro, la Caserma Mussolini, il Palazzo Falletta, degli architetti Giuseppe Cane, Carlo Marchi e Aldo Burzagli.

La varietà di realizzazioni è davvero vastissima: il Cinema Impero di Mario Messina, il Cinema Capitol di Daniele Ruggero, la sede dell’Agip, il Cinema Roma di Roberto Cappellano, il Bar Zilli, fino all’eccezionale Stazione di Servizio Fiat Tagliero, forse l’edificio icona di questo straordinario sito urbano. Le costruzioni in stile modernista continuarono per decenni dopo la fine del periodo coloniale, fino agli anni ’60 e oltre, dando vita a un paesaggio urbano di alta qualità e coerenza, quale difficilmente è dato trovare nella prima metà del XX secolo. Ne sono esempi il Palazzo Mutton di Antonio Vitaliti del 1944, gli edifici per negozi e appartamenti di Mario Fanano e Arturo Mezzedimi del 1955, la Scuola Cattolica di Lodovico Marchesi e Aniello Raffone.

Nel 1941, le truppe inglesi conquistarono Asmara, e contestualmente l’Eritrea e l’Etiopia, mettendo fine all’impero coloniale italiano. Asmara perse rapidamente la sua popolazione italiana e le sue funzioni, mentre le industrie, la ferrovia e la teleferica vennero smantellate. Ma le condizioni di povertà del dopoguerra, il lungo (e ancora vivo) conflitto con l’Etiopia successivo alla dichiarazione di indipendenza dell’Eritrea nel 1991, hanno contribuito a limitare le trasformazioni del paesaggio urbano creato nella prima metà del secolo. Le condizioni di manutenzione degli edifici sono spesso precarie, e richiederebbero interventi radicali di restauro. Ma nell’insieme, Asmara rimane un esempio raro di architettura coloniale modernista ancora conservato, un caso studio di come si possa preservare un «patrimonio condiviso» in un’era spesso caratterizzata da devastazioni e distruzioni del patrimonio appartenente ad altre culture.

Francesco Bandarin è direttore generale aggiunto per la Cultura dell’Unesco. Le opinioni qui espresse sono dell’autore e non impegnano l’Unesco

La stazione di Servizio Fiat Tagliero all'Asmara. Foto © Unesco

Altri articoli dell'autore

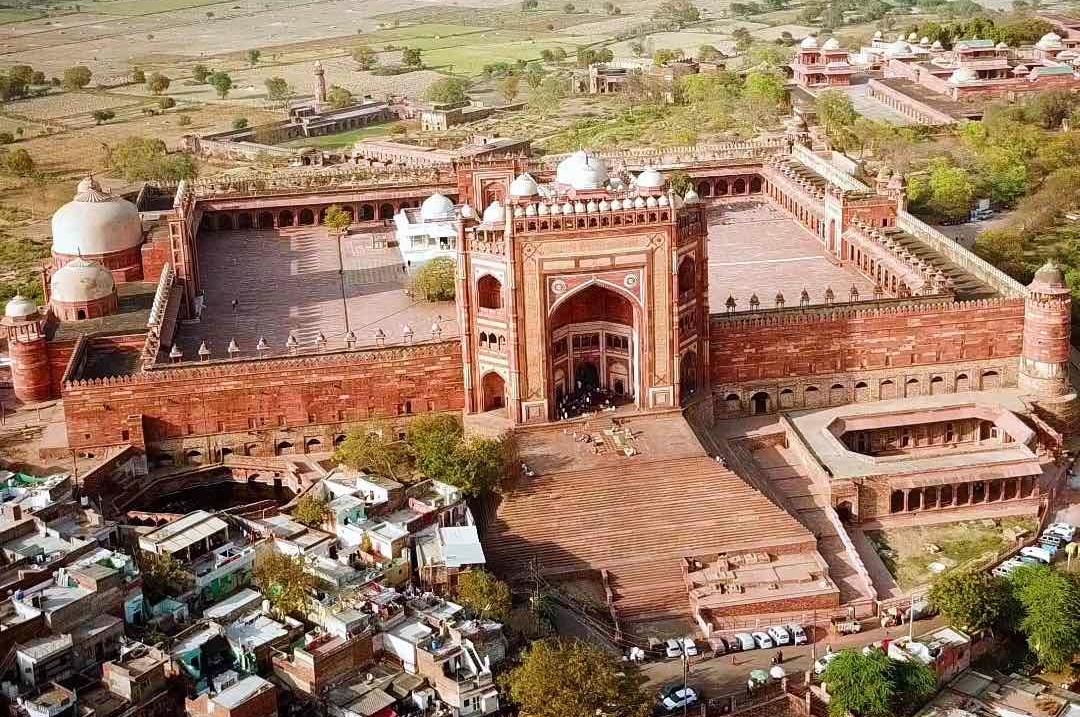

La «Città della Vittoria» fu eretta da Akbar, nipote del fondatore dell’impero Moghul, che però la lasciò nel 1585 e la abbandonò definitivamente dopo il 1601

Il 4 febbraio è mancata la guida spirituale degli Ismailiti Nizariti. Con l’Aga Khan Trust for Culture ha promosso la conservazione dei monumenti, la rigenerazione degli ambienti storici e la promozione di dialogo e multiculturalismo

Oltre 100mila chilometri quadrati di terre selvagge e specchi d’acqua, un vastissimo sistema naturale, ospita un mosaico diversificato di comunità vegetali e una vasta gamma di fauna marina e terrestre

Dal Sud America all’Europa: tutti i maggiori progetti dell’architetto brasiliano che riuscì a coniugare i principi e gli stili del Novecento con l’arte del paesaggio