Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliIn un incontro del 7 ottobre alla Galleria degli Uffizi, voluto dal direttore Eike Schimdt, con gli studiosi Cinzia Maria Sicca Bursill-Hall, Francesca Fiorani e Marcello Simonetta, si è tornato a parlare della «Battaglia di Anghiari», che Leonardo avrebbe dipinto per una della pareti della Sala Grande di Palazzo Vecchio (il Salone dei Cinquecento), in sfida alla «Battaglia di Cascina» di Michelangelo. Una riflessione sugli importanti esiti raccolti nel corposo volume (atti di un convegno del 2016 ma edito nel 2019), con contributi di storici dell’arte e dell’architettura, filologi e archivisti: La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo, a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini («Biblioteca Leonardiana. Studi e Documenti», vol. 8, Olschki, Firenze 2019, XXIV-596 pp., 168 figg. a colori, 60 euro).

Nel 2012 era stato montato nel salone dei Cinquecento un cantiere diretto dall’ingegner Maurizio Seracini sostenuto dall’allora sindaco Matteo Renzi, il quale era convinto dell’esistenza di tracce dell’affresco, che riteneva coperto dalla «Battaglia di Scannagallo» di Giorgio Vasari. Proprio Vasari, nelle Vite aveva comunque menzionato la commissione del dipinto a Leonardo da parte del gonfaloniere Pier Soderini.

Questa convinzione era condivisa da Seracini, sulla base degli studi di Carlo Pedretti. Le fonti antiche a riguardo offrono tuttavia diverse interpretazioni. Infatti, se Bartolomeo Cerretani nei Ricordi (editi dallo stesso Olschki nel 1993, a cura di Giuliana Berti) annotava nel 1505 l’inizio di una pittura di Leonardo nella Sala e Pier Soderini, nel 1506, riferiva di un «piccol principio» di pittura, nel giro di pochi anni altre fonti quali Paolo Giovio e Lomazzo, ricordavano la «Battaglia» quale opera «interrotta», «che si perdé subito» e Giuseppe Piacenza, nel commento alle Notizie dei professori di disegni da Cimabue in qua di Filippo Baldinucci, spiegava l’inarrestabile e rapido deterioramento dell’affresco per via delle tecniche troppo ardite sperimentate da Leonardo.

Così, quel pezzo di battaglia «che vi parrà una cosa miracolosa», che Anton Francesco Doni raccomanda in una lettera ad Alberto Lollio, non sarà stato altro, come osserva nel volume Marco Ruffini, che il celebre cartone riposizionato negli anni Quaranta del Cinquecento nella sala, allo scopo di sostituire la pittura murale precocemente rovinata.

La ragione per cui la «Battaglia» non potrebbe più celarsi dietro gli affreschi vasariani, se non nella forma di lacerti della pittura («colata» perché troppo fluida, come indicato nelle fonti) sono appunto le forti trasformazioni subite da quella sala del palazzo che, dopo il crollo della Repubblica Fiorentina, prima della realizzazione degli affreschi vasariani, fu divisa in piccoli quartieri per le truppe, con la costruzione di canne fumarie a ridosso delle mura perimetrali. Inoltre, dalle ricerche di archivio, risultano forniture di materiale all’artista per il cartone, ma non per il dipinto, presto abbandonato.

D’altronde i materiali pittorici che erano emersi nel 2012 dai fori praticati nella parete per accogliere le microsonde, ovvero materiale organico non caratterizzato, pigmenti e anche una lacca rossa (si era addirittura parlato del nero della «Gioconda»), pare non siano mai stati consegnati agli esperti dell’Opificio delle Pietre Dure, che pur ne avevano chiesto la verifica. «Più storia e meno “Voyager” (la trasmissione televisiva pseudoscientifica, Ndr)», commenta Cecilia Frosinini, storica dell’arte e direttrice del Settore Pitture Murali all’Opificio delle Pietre Dure, la quale si era rifiutata di dirigere i restauratori alle sue dirette dipendenze nelle operazioni di scelta dei punti per i microfori e nella loro esecuzione, e aveva espresso in ambito internazionale il suo personale dissenso, da studiosa, verso tale iniziativa.

Le ricerche condotte nel Salone sono, a giudizio della Frosinini, degne al più di alimentare le fantasie di Dan Brown per il suo romanzo Inferno (2013): la famosa scritta «Cerca trova», posta sulla bandiera di un ribelle fiorentino nell’affresco di Vasari, è infatti da ritenersi non un’allusione alla «Battaglia» celata, ma uno sfottò agli avversari dei Medici, il cui motto era «Libertà vo cercando» («Cercavate la libertà? Ora ve la danno i Medici, la libertà»).

Considerazioni alle quali Maurizio Seracini reagisce, precisando: «Chiariamo una volta per tutte che non ho voluto né tantomeno richiesto l’esecuzione di microfori. Tali operazioni fatte da restauratori dell’Opificio furono eseguite su piccole aree prive di pittura originale incaricati dalla Soprintendenza di Firenze, e autorizzata dal Mibact. L’Opificio era però stato coinvolto solo in questa fase e non aveva alcun titolo per rivendicare poi il diritto di esaminare i prelievi senza un’autorizzazione del Mibact».

Riguardo ai famosi frammenti, lo stesso Seracini afferma la stretta analogia del «materiale nero» con quelli rinvenuti nelle pitture di Leonardo, quali appunto la «Gioconda» e il «San Giovanni» e rimanda alle «pubblicazioni scientifiche di Philippe Walter, direttore del Laboratoire d’archeologie moléculaire et structurale (Lams), Cnrs, Université Pierre et Marie Curie (Upmc) pubblicate nella “European Review” (Vol. 21, No. 2, 175-189 r 2013 Academia Europæa)».

La «battaglia», è proprio il caso di dirlo, resta aperta. La presentazione del libro agli Uffizi ha offerto molti spunti alla stampa e ai media per soffiare sulla brace, rinnovando nell’opinione pubblica il dilemma: lasciar perdere per sempre le ricerche sul Leonardo perduto o sperare ancora?

Veduta della Sala Grande (il Salone dei Cinquecento) di Palazzo Vecchio a Firenze. © Fototeca Musei Civici Fiorentini

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

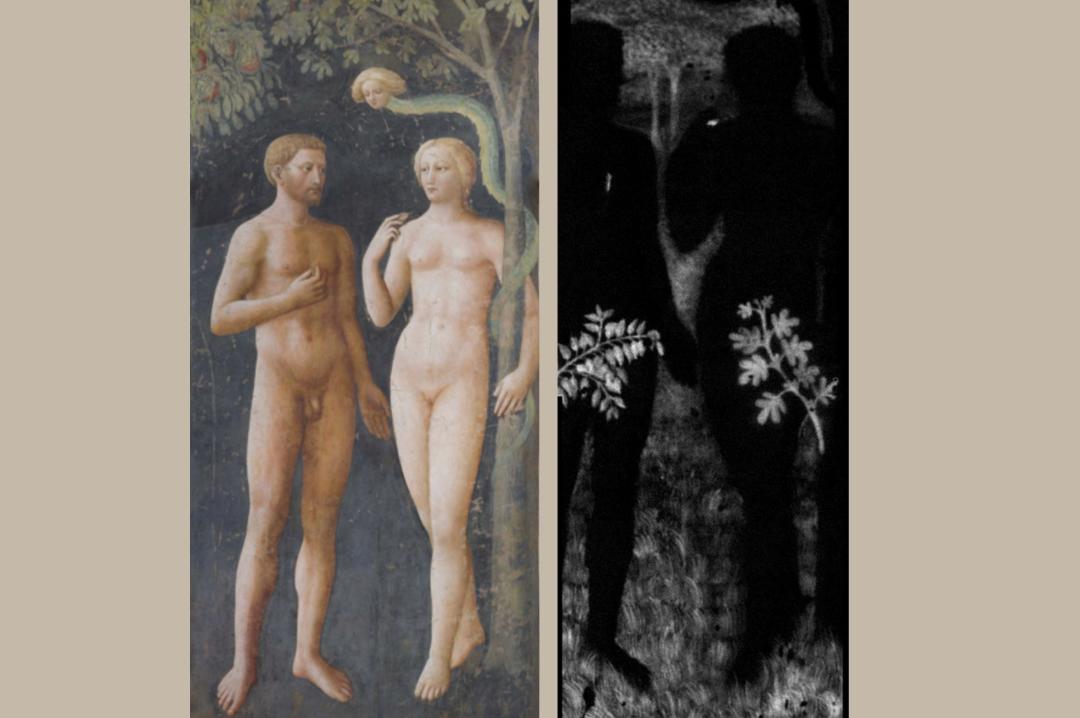

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)