Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliPaola D’Agostino si appresta a lasciare, per la scadenza del suo mandato, prorogata a metà gennaio la direzione del Polo museale del Bargello e, ricordando come il museo sia stato già all’inizio del Novecento un faro per le pratiche allestitive cui guardavano vari stati esteri, presenta il nuovo allestimento di due sale, l’una dedicata al «Medagliere», l’altra alla scultura barocca, al cui progetto avevano lavorato già Matteo Ceriana e poi Maria Cristina Valenti, prima dei rispettivi pensionamenti.

Il riallestimento del «Medagliere», con una selezione di pezzi da una delle più ricche e pregiate collezioni al mondo (sono al Bargello oltre diecimila esemplari dal Quattrocento all’Ottocento) ha goduto del finanziamento della Regione Toscana, avendo vinto un bando che richiedeva la collaborazione fra esperti di discipline umanistiche: la Scuola Normale Superiore di Pisa, con il coordinamento della professoressa Lucia Simonato, e le ricerche dell’assegnista Giulia Daniele, tecnico-scientifiche e museali.

La sfida, sottolineata da Luc Syson (direttore del Fitzwilliam Museum di Cambridge), consiste nel calibrare il ritmo di fruizione delle medaglie, facendo intendere la loro importanza e la loro connessione a altre forme di arte.

Nelle due vetrine al centro è celebrata la medaglia fusa rinascimentale e le medaglie medicee (queste ultime in rapporto diretto con i medaglioni in porfido di Francesco del Tadda alla sommità di una delle pareti), mentre le vetrine storiche sono suddivise in quattro diversi nuclei tematici.

Vi è inoltre una selezione di medaglie straniere in oro, emblematiche dei rapporti diplomatici dei Medici, e due medaglioni in bronzo dorato di Jacopo Bonacolsi detto «L’Antico», capolavori della plastica fusa rinascimentale.

Il bozzetto in cera di Francesco Mochi per la statua equestre di Alessandro Farnese con la sua rispettiva medaglia, introducono alla successiva Sala Barocca, il cui fulcro è il «Ritratto di Costanza Bonarelli», capolavoro di Gianlorenzo Bernini, che ritrasse nel marmo con straordinaria vivezza la sua amante.

Intorno a quel busto, donato nel 1645 probabilmente dallo stesso scultore al cardinale Giovan Carlo de’ Medici (proveniente dagli Uffizi e arrivato al Bargello nel 1873 senza trovare mai precisa collocazione in un contesto di capolavori prevalentemente rinascimentali), sono opere del Barocco fiorentino, fortemente sostenuto dai Medici e in particolare dal mecenatismo di Cosimo III: rilievi bronzei di Massimiliano Soldani Benzi e bronzetti di Giuseppe Piamontini, terrecotte di Alessandro Algardi e quattro dei modelli in cera recentemente donati al museo dal marchese Leonardo Lorenzo Ginori Lisci (testimonianza dell’interesse del marchese Carlo Ginori, fondatore della celebre Manifattura nel 1737).

Rimanda invece all’attenzione al dato naturale nel primo Seicento il cosidetto «scorticato», primo modello anatomico in cera del corpo umano, realizzato da Ludovico Cardi, «il Cigoli». La cera è affiancata dal bronzetto di Giovanni Battista Foggini, a documentare la fortuna del pezzo, molto copiato. Una rarissima sopravvivenza di ritratto in terra cruda è il busto, forse raffigurante il cardinale Giovan Carlo de’ Medici, attribuito in quest’occasione a Giovanni Gonnelli, detto «il cieco di Gambassi». La sala barocca aveva avuto un finanziamento nel 2018 di 150mila euro, cui è seguito quello di 490mila del Ministero della Cultura.

La sala del Medagliere nel Museo Nazionale del Bargello a Firenze. Foto Nicola Neri. Cortesia dei Musei del Bargello

La direttrice Paola D’Agostino accanto al «Ritratto di Costanza Bonarelli» di Gianlorenzo Bernini. Foto Nicola Neri. Cortesia dei Musei del Bargello

La sala della Scultura barocca nel Museo Nazionale del Bargello a Firenze. Foto Nicola Neri. Cortesia dei Musei del Bargello

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

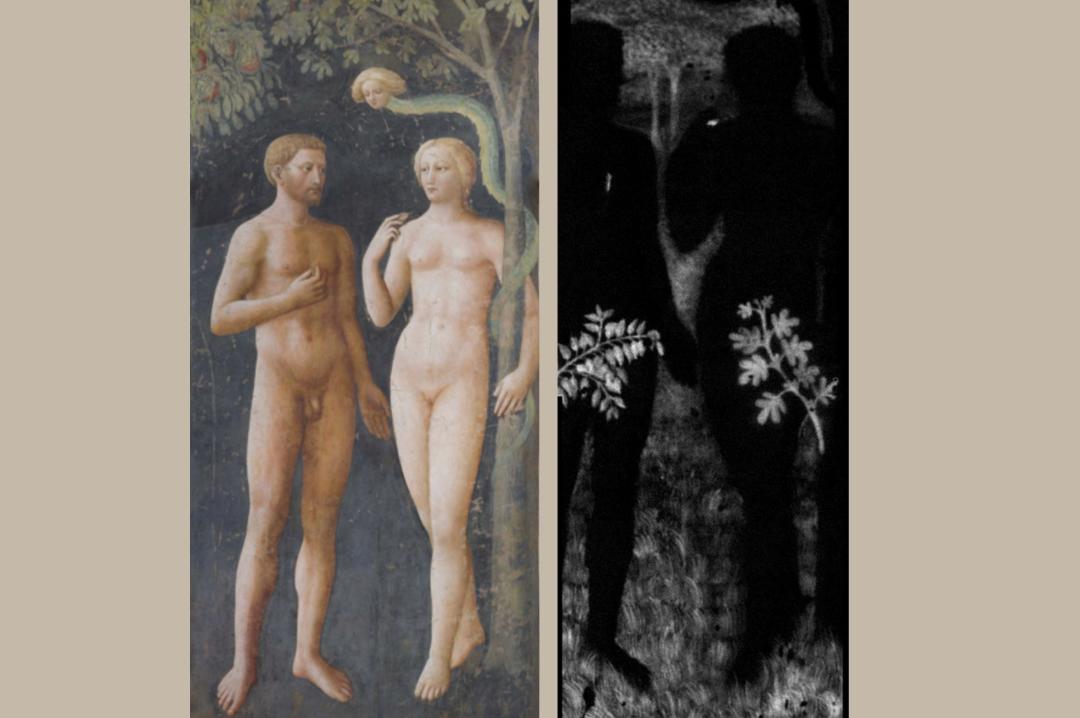

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)