Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Bella della “beauté du diable”, come la definì Breton; no, bella della mostruosità di un idolo azteco: vittima sacrificale e insieme sacerdotessa, nel momento chiave della sua esistenza, quando, diciottenne, coinvolta in un incidente stradale tra una corriera e un tram, un corrimano schiantato la trafigge, e in quell’attimo una pioggia d’oro le ricopre il corpo nudo (era polvere dorata fuoriuscita dal sacco che un imbianchino di Città del Messico, passeggero dello stesso mezzo, portava con sé, ma non importa). La “bailarina”, così soprannominata per la sua grazia, da quel momento deve convivere con il dolore e la deformità, ma anche con quelle sue strane pitture che piaceranno ai surrealisti e ai collezionisti da New York a Parigi (compreso Heinz Berggruen, che fu uno dei suoi spasimanti); con sé stessa e quei visi che “né tu né io sapremo mai dipingere”, come disse Picasso a Diego Rivera. Eppure, dopo la sua morte, sarebbero passati poco meno di quarant’anni perché ci si ricordasse di lei: una retrospettiva a New York, nel 1990, fa parlare di lei come dell’artista degli anni Novanta, Sotheby’s vende un suo autoritratto per un milione e mezzo di dollari; in Italia si traduce la sua biografia, scritta da Hayden Herrera (…), mentre il regista spagnolo Luis Valdez annuncia il ciak di un nuovo film a lei dedicato».

Era il 1993 e «Vernissage», il magazine di «Il Giornale dell’Arte», rendeva noto ai suoi lettori che era (ri)nata una stella, anzi una superstar. A causa di difficoltà finanziarie non sarebbe stato Valdez il regista del film, per il quale si sarebbe dovuto attendere il 2002, quando, diretta da Julie Taymor, Salma Hayek avrebbe finalmente coronato un suo sogno: dare un volto a Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (Città del Messico, 1907-54) oggi per tutti Frida. Nel 2001 l’artista Yasumasa Morimura, noto per trasformare sé stesso in artisti o opere celebri (ad esempio, la «Ragazza con l’orecchino di perla») ritenne del resto che era giunto il momento di reincarnarsi in Frida (la serie di autoritratti fotografici sul tema venne esposta anche dallo Studio Guenzani a Milano). Una delle maggiori promoter della Fridolatria è ancora oggi Madonna. Già nel 1994 il suo video musicale «Bedtime Story» appariva chiaramente ispirato all’estetica dell’artista messicana, dalla quale avrebbe ereditato anche l’uso del corsetto (per Frida un busto ortopedico, forse il suo più tipico accessorio di scena). La rockstar è stata anche tra le prime a collezionarne le opere.

«Autoritratto con collana» (1933). © The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and the Vergel Foundation

La Fridomania

La Fridomania, dagli anni Novanta, è cresciuta esponenzialmente. Le sono stati dedicati un francobollo negli Stati Uniti, una banconota in Messico, un balletto, due opere liriche, un numero imprecisato di spettacoli teatrali, un album jazz (del messicano Juan Varela, uscito nel 2021), una strada di San Francisco e, nella stessa città, una targa che commemora eroine ed eroi Lgbtq+. Nel 2018 la Mattel ha prodotto una Barbie Kahlo assai criticata perché i produttori, evidentemente ipertricofobi, avevano diviso in due il celebre monosopracciglio, un dettaglio cui lei, in vita, teneva moltissimo almeno quanto alla sensuale peluria sul labbro: sarebbe come privare Che Guevara della barbetta, restituire l’integrità all’orecchio di Van Gogh e togliere i baffi a Dalí. Bazzecole, rispetto alla causa intentata contro la Mattel da María Cristina Romeo Pinedo, pronipote dell’artista, che ha ottenuto il blocco delle vendite della bambola in tutti gli Stati Uniti. La stessa Pinedo è in lite con la Frida Kahlo Corporation (Fkc), società di cui pure aveva fatto parte, che l’ha accusata di essere stata da lei discreditata con alcune affermazioni rilasciate ai media. Il primo round, svoltosi in Florida, se l’è aggiudicato Pinedo, che aveva chiesto di trasferire il processo in Messico, ma la battaglia legale resta aperta. Frida è un brand, diffuso su scarpe da ginnastica, sottobicchieri, bottiglie di tequila, cosmetici, carte di credito e almeno due ristoranti in Messico, di cui uno associato al Museo Kahlo aperto qualche tempo fa a Cancún, una delle più turistiche e caciarone località della costa atlantica del Messico. Camaïeu, Vans, Kidrobot e Calzedonia sono alcuni brand partner che hanno lanciato collezioni ispirate a lei.

Circa le quotazioni, l’attuale record d’asta è di «Diego e io» (1949), un piccolo doppio ritratto in cui l’artista si raffigura con il marito Diego Rivera, venduto da Sotheby’s New York nel 2021 a 34,8 milioni di dollari (ampiamente entro la forbice della stima, dai 30 ai 50 milioni, ma nel 1990 lo stesso dipinto era stato battuto a 1,43 milioni). Più di recente, lo scorso novembre, Christie’s New York ha battuto «Ritratto di Cristina» (la sorella dell’artista) per 8,2 milioni di dollari (sempre entro la stima), contro i 198mila ottenuti dallo stesso quadro nel ’90. Nel 2022 la Frida Kahlo Corporation ha immancabilmente lanciato la Non-Fungible Frida Kahlo (Nfk). «Questa di Ethereum Mainet è la prima collezione Nft del suo genere che ridefinisce il significato di essere amico della leggendaria icona Frida Kahlo», ha dichiarato Beatriz Alvarado, Cco (Chief Compliance Officer, vale a dire la persona che ha la responsabilità di garantire che l’azienda agisca in conformità a tutte le norme applicabili) della Fkc.

Dal 1984, intanto, l’opera di Frida Kahlo è stata dichiarata in Messico «monumento artistico nazionale»; tutte le sue opere rimaste in patria, dunque, sono sotto regime di notifica. All’88 risale poi il catalogo ragionato Frida Kahlo. Das Gesamtwerk, a cura di Helga Prignitz-Poda, Andrea Kettenmann e Salomon Grimberg, edito da Neue Kritik di Francoforte. L’artista avrebbe prodotto circa 200 dipinti, di cui oltre un quarto sono autoritratti. Le malelingue sostengono che potrebbe essersi trattato di un’astuta forma di autopromozione. Beatriz Alvarado non ha quindi difficoltà a dichiarare che l’artista, con questa insistenza sull’autoritratto e sullo stesso abbigliamento con cui appariva in pubblico, «in un certo senso si è venduta e noi stiamo solo facendo quello che ha fatto lei». Le ceneri dell’artista sono conservate nel Museo a lei intitolato a Coyoacán, un sobborgo di Città del Messico, con sede nella cosiddetta Casa Azul, dove Frida si trasferì nel 1940 con Diego Rivera e dove i due ricevano i loro importanti ospiti, amici e mecenati, da Nelson Rockefeller a Lev Trockij (che qui venne assassinato per ordine di Stalin e qui, nel giardino, è seppellito con la moglie). Oltre 250mila persone visitano ogni anno questa sorta di sancta sanctorum. Altri importanti nuclei di dipinti e disegni dell’artista sono conservati, sempre nella capitale messicana, nel Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques e Nathasha Gelman Collection, tra i maggiori prestatori di una delle centinaia di retrospettive blockbuster di Frida Kahlo, quella del 2018 al Mudec di Milano (oltre 380mila ingressi in quattro mesi).

Un nastro intorno a una bomba

Nel 2024 cade il 70mo anniversario della sua morte precoce, avvenuta il 13 luglio 1954 forse per un’overdose di sonniferi e antidolorifici. La ricorrenza coinciderà probabilmente con un’impennata della contagiosissima «fridite». Per ora sono state calendarizzate retrospettive al Nasjonalmuseet a Oslo in autunno e una mostra immersiva (cioè con alcune opere originali e con grande dispiego di tecnologie) al Grand Palais di Parigi (dal 18 settembre 2024 al 2 marzo 2025), mentre Tree Flame Studio ha lanciato il calendario da muro «Frida Kahlo 2024».

Nel ’24 decorrono anche i cent’anni del Manifesto del Surrealismo, movimento nel quale lei, ufficialmente, non volle mai riconoscersi, nonostante il corteggiamento di Breton che, nel ’38, era sbarcato in Messico, terra che lui e i suoi seguaci interpretavano come surrealista per eccellenza. Il dispotico ma entusiasta Breton volle ad ogni costo scrivere il testo di presentazione della personale di Frida allestita nello stesso anno alla Julien Levy Gallery di New York, e riuscì l’anno dopo a far trasferire la stessa mostra a Parigi (che così l’artista visitò per la prima volta) alla Galerie Renou & Colle. Sono gli anni in cui Breton, con Trockij, altro ospite della coppia Rivera-Kahlo, stilano il «Manifesto per un’arte rivoluzionaria indipendente» e l’arte di Frida, scrive il suo mentore nella citata presentazione «è un nastro intorno a una bomba». Una bomba caricata a mille con una miscela di «crudeltà e umorismo, la sola in grado di legare le eccezionali forze affettive che formano il filtro del quale il Messico conosce il segreto. Le vertigini della pubertà e i misteri della generazione alimentano un’ispirazione che, lungi dal considerarli, come in altre latitudini, luoghi riservati dello spirito, vi si pavoneggia con candore e insieme con impertinenza».

A proposito di spirito e di corporalità, è in questo periodo che si rafforza un altro ingrediente di quella che diventerà la fridolatria, cioè un’inesausta attività sessuale che non fa differenze tra la moglie di Breton, Jacqueline Lamba e, a New York, tra il gallerista Julien Levy e Nickolas Muray (il fotografo che più volte la ritrasse, contribuendo al suo mito) per non dire, a Coyoacán, dello stesso Trockij. Non ha trovato conferme nella controparte, invece, una relazione a Manhattan con la collega Georgia O’Keeffe. Frida Kahlo, dal canto suo, ha generosamente alimentato questa leggenda di mangiatrice d’uomini e donne, il tutto, beninteso, al netto della sua ormai consolidata fama di bugiarda. Né, va detto, il suo rapporto coniugale con Rivera fu esente da scossoni e terremoti: più giovane di lui di vent’anni, lo sposa nel ’29 e con lui, nei primi anni Trenta, viaggia negli Stati Uniti, dove il muralista è celebre e richiesto, salvo poi entrare in conflitto con il committente per i contenuti esplicitamente comunisti del suo grande dipinto per il Rockefeller Center a New York. Da lui viene ricambiata nei tradimenti (finì a letto anche con la cognata Cristina) che la porteranno al divorzio nel 1939, seguito da un secondo matrimonio.

Martire o strega?

«¡Queremos ver sangre!» (vogliamo vedere il sangue!) scandiscono in Messico, per derisione, gli occasionali spettatori di risse verbali e fisiche tra automobilisti. Anche il pubblico dell’arte ama il sangue e il dolore. Si spiega anche così, oltre al fatto che ebbe il coraggio di denunciare lo stupro subito, la popolarità di Artemisia Gentileschi. Anche se dirlo per molti suona come una bestemmia, l’evidente goffaggine tecnica e compositiva di Frida, in un mondo meno ipocrita traducibile in scarsità di talento, è inversamente proporzionale alla quantità di disgrazie di cui fu vittima. Poliomielitica, viene deflorata a 18 anni, come lei stessa scrive, dal corrimano di un autobus tamponato da un tram che, oltre a lacerare vescica, vagina e stomaco, le provoca undici fratture alla gamba destra, due alla spina dorsale e due al bacino. Dopo il matrimonio abortisce almeno due volte, spontaneamente o volontariamente. Segue un calvario fatto di operazioni chirurgiche alla spina dorsale; dal ’46 i medici le «innestano» un’asta metallica allo scopo di unire quattro vertebre e da allora dovrà indossare un busto d’acciaio. Combatte la depressione con farmaci e alcol. «Visse morendo», è stato scritto di lei; e morì a seguito di un’escalation di dolore che inizia nel 1950 con sette operazioni alla colonna vertebrale e prosegue, tre anni dopo, con l’amputazione della gamba destra e nel ’54 con una polmonite.

Ci sono quadri come «La colonna spezzata» (1944), «Ospedale Henry Ford» (1932), «Autoritratto con i capelli tagliati» (1940) che raccontano nei dettagli ospedali, ferite, torture, tradimenti, aborti. «Le due Frida» (1939, conservato al Museo de Arte Moderno di Città del Messico) «è stato riprodotto così tante volte che lo si può guardare senza vederlo interamente», ha scritto la critica australiana Neha Kale. Nel dipinto, sin troppo banalmente identificato come una sorta di confessione della propria inconciliabile duplicità, c’è una prima Frida che indossa un abito vittoriano a collo alto «che ricorda l’abito da sposa di pizzo bianco che sua madre, Matilde Calderón, indossò per sposare il padre dell’artista, Guillermo Kahlo, un fotografo tedesco. La seconda Frida indossa una gonna ampia e un huipil, una tunica tradizionalmente indossata dalle Tehuana, le donne indigene zapoteche dell’Istmo di Tehuantepec a Oaxaca». Le due, sedute e affiancate, si danno la mano. I cuori sono esposti, ma quello della Frida vittoriana e occidentale, a sinistra nell’opera, è sezionato e mostra il suo interno; a unirli, una lunga arteria che la Frida a sinistra recide con una forbice chirurgica, mentre la sua gemella, nella mano sinistra, quella del cuore, regge un piccolo ritratto fotografico di Diego Rivera bambino, come a dire che solo lui, l’uomo che l’aveva tradita e dal quale aveva appena divorziato, garantiva linfa al suo corpo.

«Gli intensi dipinti di Kahlo, che prendono in prestito dall’arte popolare messicana, dall’iconografia cattolica e dall’illustrazione medica, colgono tutto l’amore, il desiderio e l’orrore dell’esperienza femminile. Ma il fatto che ci insegni che ci sono molti modi per sfidare le trame che la cultura ci prescrive è parte del suo fascino duraturo, spiega Kale. (...) Se siete mai stati relegati ai margini della cultura, se avete lottato con il dolore di sentirvi invisibili, è probabile che ci sia una versione di Frida per voi. Purtroppo, il tardo capitalismo ha trasformato Kahlo in un marchio globale, oggetto di filtri Snapchat, libri per bambini e persino di un braccialetto indossato da Theresa May, la cui politica l’artista avrebbe aborrito».

«Autoritratto con scimmie» (1943). © The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and the Vergel Foundation

«Diego nella mia mente (Autoritratto come Tehuana)» (1943). © The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and the Vergel Foundation

Bosch, Brueghel e Montezuma

Il fatto è che intorno a Frida Kahlo non si sono scatenate soltanto battaglie giudiziarie sui diritti d’autore, ma anche sull’interpretazione della sua pittura e del suo personaggio. Ad esempio, nel catalogo della retrospettiva allestita nel 2014 alle Scuderie del Quirinale di Roma, Salomon Grimberg contesta un’interpretazione esclusivamente autobiografica, perché limitativa, di «Le due Frida». Lo studioso rivendica la ricchezza della cultura visiva dell’autrice (i cui riferimenti non escludevano neanche Bosch e Brueghel) che a Parigi, nel ’39, aveva visitato il Louvre, accompagnata dalla moglie di Breton, amica e amante, e dove sicuramente non avrebbe trascurato dipinti di analoga iconografia, come «Gabrielle d’Estrées e una delle sue sorelle», datato al 1954 e di autore ignoto, o «Le due sorelle» (1843) di Théodore Chassériau. Quanto ai cuori, come ignorare la profusione di retablos in Messico (la stessa Frida e Rivera ne possedevano una collezione di 2mila esemplari), nei quali il Sacro Cuore di Gesù e l’Immacolato Cuore di Maria erano tra i soggetti più frequenti? «In questo e altri dipinti, conclude Grimberg, Kahlo mette insieme informazione genetica, storia personale, processo psicologici e cultura visiva, il tutto permeato dallo Zeitgeist dell’epoca».

Dunque, cari e innumerevoli fridolatri, la donna e l’artista che adorate non era una sfigata. Era una che girava il mondo, che visitava i musei, che aveva ottimi collezionisti e alla quale nel ’39 il Louvre acquista un dipinto. E quando va con il marito negli Stati Uniti è lei, con i suoi abiti tradizionali messicani, a conquistare gli americani, e non lui, che fallisce sul più bello, quando deve dipingere un murale per Rockefeller. Lei seppe con una certa oculatezza fare di sé stessa un’icona, sulle orme di illustri predecessori (si pensi all’importanza dell’autoritratto per Dürer o per Rembrandt) coevi (Dalí, ad esempio) e successori (da Warhol in poi). Conosceva Picasso e Miró e molte di quelle che lei si permetteva di definire «cacche surrealiste», comprese ben presto l’importanza di far circolare la sua immagine attraverso la fotografia e anche «Vogue America» le dedicò un servizio fotografico e un’intervista.

Lei stessa si definiva come la «gran ocultadora», la grande occultatrice, e bisognerebbe dunque andare cauti quando ci s’inoltra nell’interpretazione dei suoi dipinti, nel suo bestiario fatto di scimmie ragno, pappagalli e cervi, come in quelli in cui lei stessa dà volto, tramutandosi così in presenza totemica bersagliata dalle frecce di qualcuno che le sta dando la caccia. E perché ogni tanto trasforma suo marito in bimbo da cullare (una volta pure munendolo di un occhio da ciclope)? Chi sono in realtà i cinque personaggi (tra i quali una sorta di automa, una specie di idolo azteco e uno scheletro) che appaiono sullo Zócalo, la piazza nel cuore di Città del Messico, nonché luogo di tutte le contraddizioni del Paese, giacché la Cattedrale e il Palazzo Nazionale sorgono sulle rovine del palazzo di Montezuma? E che cosa rappresenta (e dov’è finita, visto che se ne sono perse le tracce dal 1954) «La tavola ferita», il più grande dei suoi dipinti (oltre due metri di larghezza), dove Kahlo ha accanto uno scheletro che le scompiglia i capelli, una figura precolombiana in terracotta che offre un arto all’artista apparentemente senza braccia, una figura grottesca che si presume rappresenti suo marito Diego Rivera e gli amati nipotini, tutti raggruppati intorno a un tavolo coperto di piaghe sanguinanti simili a vulve e gambe umane scorticate? Il dipinto venne incautamente spedito dall’autrice, fervente comunista, a Mosca in segno di amicizia. Helga Prignitz-Poda, che ora sta lavorando a un catalogo aggiornato dell’opera di Kahlo, ha però rivelato che le autorità sovietiche consideravano l’opera un esempio di «arte formalista borghese decadente», inadatta a essere esposta in pubblico.

Le perplessità intorno a Frida Kahlo vennero espresse da alcuni studiosi quando il suo mito aveva già cominciato a tramutarsi in sovraesposizione. Già nel 1990 la storica dell'arte Martha Zamora sottolineava che Kahlo spesso drammatizzava le sue disabilità per catturare l’attenzione di Rivera, soprattutto quando sapeva che lui stava con un’altra donna. Nel 2005 sulla rivista «Art Book» la critica Marion Arnold ha definito l’opera di Kahlo «ingannevole, ambigua, intelligentemente progettata e profondamente interessata ai modi in cui la pittura stimola i giochi mentali».

Frida Kahlo fotografata da Lola Álvarez Bravo intorno al 1944. Archivi Diego Rivera & Frida Kahlo, Bank of Mexico, Amministratore fiduciario del fondo del Museo Diego Rivera & Frida Kahlo. Cortesia di Kunst und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim © VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Girl power e colonialismo

Pochi si avventurano nell’analisi formale del suo lavoro. Recentemente ci ha provato Francesco Bonami su «Il Foglio». Scrivendo della sua insofferenza per l’invasività del fenomeno Frida, il curatore, secondo il quale la correttezza politica ha abolito il diritto di opinione, osserva: «La fine dell’opinione è un’esecuzione sommaria della qualità libera dell’opera d’arte. Questo non vuol dire che un ipotetico talentuoso boia di Treblinka che fa il pittore debba essere celebrato al Metropolitan, ma neppure che un soggetto umano artisticamente incapace, ma etnicamente, geneticamente o sessualmente corretto, possa essere trasformato o trasformata in una pietra angolare della storia della cultura e dell’arte». Già nel 1995 «Vanity Fair» scriveva che l’artista messicana era diventata «l’eroina politicamente corretta per ogni minoranza ferita». Ma l’ascesa delle politiche identitarie non fu l’unico fattore che determinò, alla fine degli anni Ottanta, il decollo di Frida: il suo stile venne sdoganato infatti dal successo delle correnti neoespressioniste e transavanguardiste, dall’estetica «antigraziosa» di Schnabel & C. Come spesso accade, il mercato non va tanto per il sottile nel fare di tutta l’erba un fascio.

Da qualche tempo si sta passando dall’ironia a più articolate accuse, ad esempio quella di appropriazionismo culturale. Nel 2018 in un articolo apparso sul sito into.com, JP Brammer, scrittore e artista americano descriveva, parafrasando il titolo della più celebre opera della pittrice di Coyoacán, l’esistenza di «due Frida». Una è quella massificata, commercializzata, riprodotta ovunque; l’altra «è la Frida radicale, la comunista queer che detestava il capitalismo americano e i bianchi, dei quali diceva che avevano facce “come panini non cotti”. Certo, il “girl power” di Frida sta vincendo, almeno sui mercati. In un mondo in cui la rappresentazione è importante, la cancellazione dell’identità queer, della politica e della disabilità di Frida per creare un prodotto più appetibile viene giustamente criticata. Ma la contro-narrazione ha le sue semplificazioni eccessive e modifica la figura di Frida per adattarla al discorso contemporaneo sulla giustizia sociale. Cancella i progetti che Frida aveva sulla sua stessa narrazione, una narrazione che utilizzava pesantemente il consumo di massa per propagandarsi. Frida è nata nella ricchezza, ha incoraggiato le storie piccanti su di sé e su suo marito diffuse dai media e ha falsificato i dati della sua vita per meglio curare il personaggio che oggi conosciamo, amiamo e indossiamo.

Era nata nel 1907, ma diceva di essere nata nel 1910, anno di inizio della Rivoluzione messicana, in modo che la gente la associasse ad essa (...). Diffuse anche il mito duraturo che suo padre fosse un ebreo di origini forse ungheresi, mentre le ricerche dimostrano che proveniva da una lunga stirpe di protestanti tedeschi (...).Frida è stata un’artefice della propria narrazione, e chi critica la mercificazione della regina dei selfie prima dei selfie dovrebbe tener conto della sua capacità di decidere come desiderava essere consumata, prima di pensare che sia una vittima sfortunata dell’avidità. (...) Frida occupava un gradino privilegiato nella gerarchia sociale. Questo contribuì certamente alla sua libertà di esplorare varie identità, quando per gli indigeni dell’epoca non esisteva questo lusso. Ma Frida fece un uso disinvolto del suo status di privilegiata, adornandosi con abiti di culture indigene che esistono nel presente, come gli Zapotechi e i Juchitán, popoli attivamente oppressi dai latini bianchi e non bianchi che collaborano con la colonizzazione, volontariamente o inconsapevolmente».

Sta di fatto che oggi appare quasi sconveniente, per non dire kitsch, includere Frida Kahlo nelle mostre curatorialmente più chic: al pari di una sua collega anch’essa molto sovraesposta come Yayoi Kusama, non è stata inclusa nella Biennale di Venezia più femminile e femminista di sempre, quella curata nel 2022 da Cecilia Alemani, che ha preferito intitolare la mostra a una frase di Leonora Carrington, stilisticamente, geograficamente e politicamente assai vicina a Frida. Non funziona neanche come outsider o artista brut, categorie assai rivalutate in questi tempi confusi: è troppo glamour per essere tramutata in una sorta di Ligabue d’Oltreoceano.

Il 70mo anniversario della sua morte la coglie dunque come un’icona un po’ logorata e offuscata dalla massificazione, ma gli adoratori a prescindere difficilmente colgono questi aspetti. Carol Rama e Louise Bourgeois, per citare altre artiste che hanno fatto della sofferenza e delle loro vicende personali alcuni dei loro temi, non sembrano correre, al momento, il rischio dell’idolatria. Certo è che il dolore è spesso un aspetto presente nella vita delle donne che decisero di essere artiste. Rosalba Carriera, la richiestissima (anche in vita) autrice di ritratti a pastello tra Sei e Settecento, oltre a essere stata un’eccellente artista soffriva di depressione. Ma né il talento né la malattia hanno elevato lei e altre colleghe (ad esempio Angelica Kauffmann, che si dice sia morta intossicata dal piombo contenuto in alcuni pigmenti dei suoi colori) al ruolo di icona del femminismo e dell’anticonformismo. Rosalba Carriera sconta la colpa di aver fatto il suo mestiere, ritraendo nobildonne e aristocratici (tra cui Luigi XV). Come non bastasse, ha anche un cognome politicamente scorretto...

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

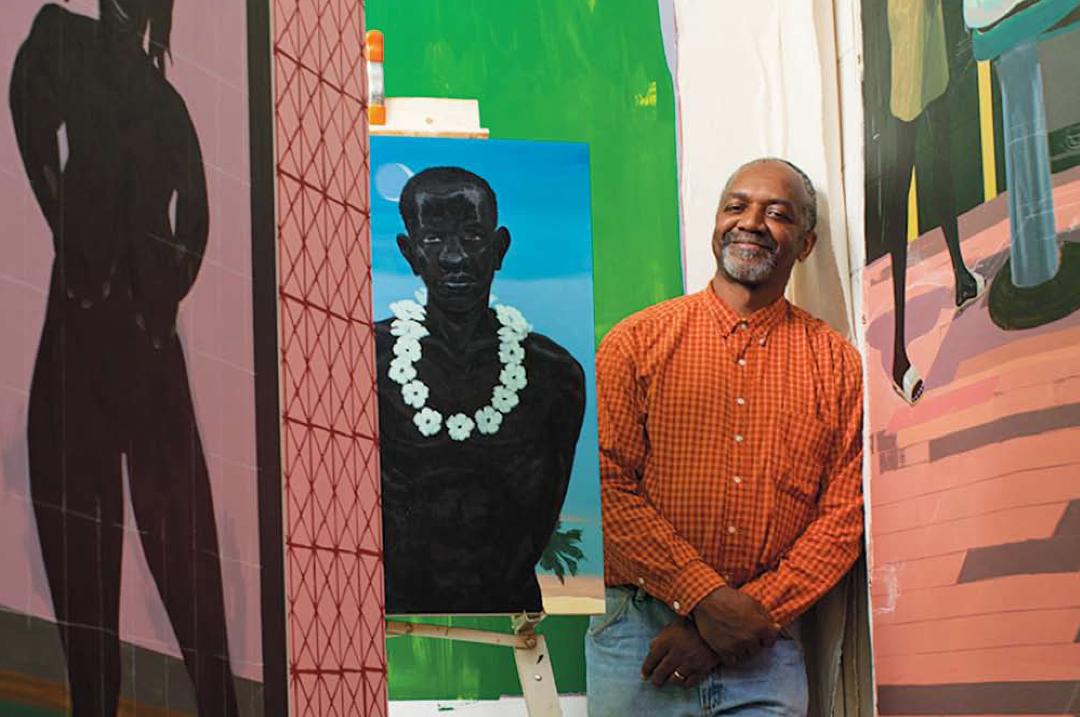

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca