Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

.jpeg)

Flaminio Gualdoni

Leggi i suoi articoliFossimo in un altro Paese, Giacomo Boni sarebbe considerato a tutti gli effetti un fondatore dell’Archeologia moderna e adeguatamente celebrato. Tra l’altro, era perfettamente coetaneo di Paolo Orsi, nato come lui nel 1859, proprio il padre riconosciuto dell’Archeologia moderna. Invece non è così, è solo un nome un po’ grigio di quelli che valgono giusto una nota in una guida turistica. Fondamentalmente, infatti, Boni viveva un peccato originale che non si poteva estinguere: non era un accademico, e per di più era, horribile dictu, un autodidatta.

Che poi la nostra cultura gli debba la forma e la sostanza dei luoghi su cui si fonda l’idea stessa di Roma, il Foro Romano e il Palatino, sono quisquilie. Per fortuna adesso una mostra adeguata («Giacomo Boni. L’alba della modernità», fino al 30 aprile in diverse sedi del Parco Archeologico del Colosseo a Roma) ci dice come questo oscuro funzionario veneziano, zitto zitto, trasformò la parte di Roma in cui tutto è accaduto, anche la morte di Romolo, a credere alle tradizioni, visto che fu proprio Boni a scoprire il Lapis Niger con maledizioni annesse: «Chi violerà questo luogo sia maledetto», nel luogo al quale tutta la modernità guarda per dirsi com’era Roma antica: come si avvertiva nel Rinascimento, «Roma quanta fuit ipsa ruina docet», scrivevano Francesco Albertini e Sebastiano Serlio, e lui le ruinae le tirava a lucido con metodo sopraffino.

Non era uomo di grandi sistemi di pensiero, Boni. Faceva i fatti. Fece alzare un pallone aerostatico così da avere i primi assaggi assoluti della fotografia aerea e dei droni, rese sistematici gli scavi stratigrafici, esemplari quelli del sepolcreto arcaico, e en passant portò alla luce il Tempio di Vesta e la fonte sacra di Giuturna. A lui si deve anche l’intuizione che valeva la pena di far abbattere la chiesa mediocre di Santa Maria Liberatrice per liberare il corpo medievale di Santa Maria Antiqua, con il suo palinsesto straordinario di pitture bizantine.

Gli standard di conservazione di oggi magari non lo permetterebbero, ma a lui di preservare una chiesa seicentesca in più non importava una cippa, mentre di portare alla luce un caposaldo dei «secoli bui» (si diceva così, allora) importava un bel po’. Del resto, lavorare sul Foro Romano comportava aver a che fare con l’unicum assoluto di spazi utilizzati senza soluzione di continuità dalla protostoria a tutto l’Impero romano e oltre: dunque un po’ di disboscamento mirato, cum grano salis, era inevitabile.

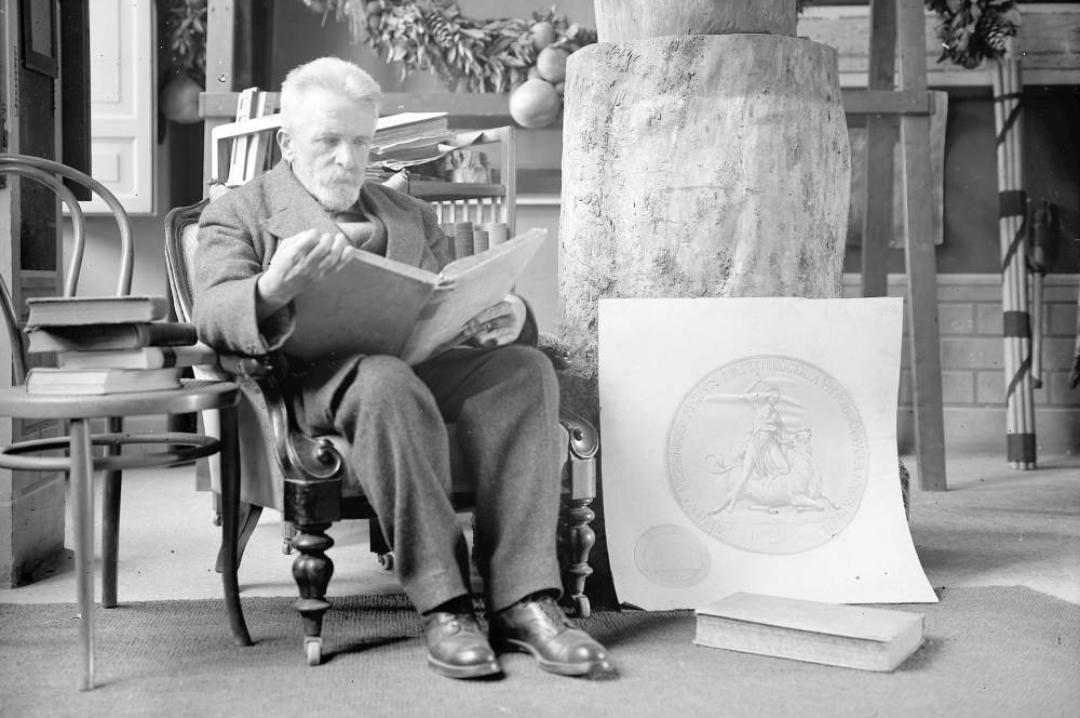

Lui, poi, quando scopriva qualcosa lo comunicava al pubblico, violando il patto accademico di segretezza che rendeva i «pochi» titolari di un sapere al quale la massa non doveva accedere. Per quel po’ po’ di roba Boni ebbe dovutissime lauree honoris causa a Oxford e a Cambridge, mentre da noi in fine vita avrà al massimo un seggio in Senato, nel fatidico 1923, e il dubbio onore di restituire la forma ufficiale dei fasci littori adottati dal regime fascista. La cosa più invidiabile (almeno, quella che più gli invidio) è il fatto che abbia potuto abitare un quartierino alle Uccelliere farnesiane, dove incontrava intellettuali affascinati e dove, per la mostra, il suo studiolo è stato ricostruito, con tanto di opere in tono di de Chirico, Sartorio, Cambellotti.

Anche la tomba nel verde degli Horti farnesiani (anche questi rinati grazie al genio di Boni) è molto suggestiva, ma da inguaribile scaramantico non la trovo, nonostante tutto, invidiabile.

Altri articoli dell'autore

Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte

Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti

A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione

La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista